诗人笔下的于山

2020-01-07危砖黄

危砖黄

“于山的好处,是在它接近城市,遥揖闽江,而鼓山岚翠,又近逼在目前。你若于饭后省下三十分钟工夫,从东面九曲亭边慢慢地走上山去,在大榕树下立它片时半刻,看看城市的繁华,看看山川的苍翠,一定会感到积食俱消,双眸清醒;而正因为俯拾即是市场之故,所以又不至于有厌离人世,想一个人去羽化而登仙。我故而常对人说,快活的时候,可以去上上于山,拜拜戚将军的遗像,因为在于山上所感到的气氛,是积极的,入世的,并没有那一种遗世独立的佛徒们的悲观色彩。”

这是郁达夫先生《闽游滴沥(之五)》的一段话,以他独具慧眼的观察和理解,概括出了于山的入市和入世的特点。

现在人们谈论于山,其要者大抵有三。一是由“九仙山”(于山别名九仙山)的传说而衍化的仙风道骨;二是由多处重要教育机构的设立而流播的文教风气——不仅于山西北曾经毗邻古代学政署和府学所在地,于山北麓曾经有个赫赫有名的鳌峰书院,即如白塔寺法雨堂也曾经做过船政初期的学堂;三是由平远台多起军事事件——特别是戚家军的庆功和“福建事变”的策划而汇聚的铁血丹心。

倘若你愿意如郁达夫先生所说“于饭后省下三十分钟工夫”,去上上于山,那么,登山之前或者下山之后,不妨读几首诗词,或可有所助益。

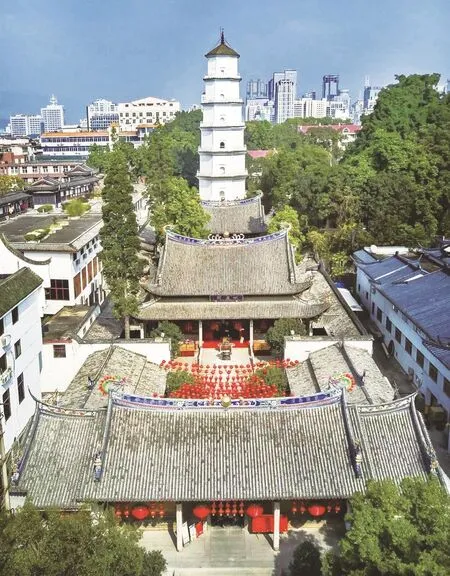

于山白塔寺

眼看沧海近,身与白云高

于山最高点叫作鳌顶峰,即鳌峰,位于平远台东南,宋代有嘉福院地,因状元陈诚之曾在这里读书,俗称状元峰。北宋诗人王逵《鳌顶峰》诗写道:

眼看沧海近,身与白云高。

回影连三岛,盘根压六鳌。

王逵(992-1072),字仲达,河南省濮阳县人。宋真宗天禧三年(1019)进士,曾出任处州、福州、扬州、洪州、兖州、全州等地知州(太守),最终官至兵部尚书。他出任福州知州的时间是宋仁宗庆历二年至四年(1042-1044)。王逵大部分著作今已散佚,存留在世的诗作也不多,但至少有三首写到福州,《鳌顶峰》是其中的一首。

诗中的“三岛”,指道家神仙居住的地方,有蓬莱、方丈、瀛洲三地。“六鳌”,缘于鳌顶峰的传说,传说此山是六只巨鳌从东海之滨驮来。

站在鳌顶峰,眼看东边,大海好像离得很近,而自身又仿佛高入白云。回头看山影,它似乎与蓬莱三岛相连,同时,整个山体盘住脚跟,紧紧地压住传说中的六鳌。

诗人登临于山鳌顶峰,所见所感,“沧海近”与“白云高”并举,写出了鳌顶峰的高耸和气派。地理形胜,使人不由得联想到道家仙境,再加上此处有六鳌的传说,更增添了它的神奇魅力。

于山状元峰(鳌峰顶)

昨游九日山,散发岩上石

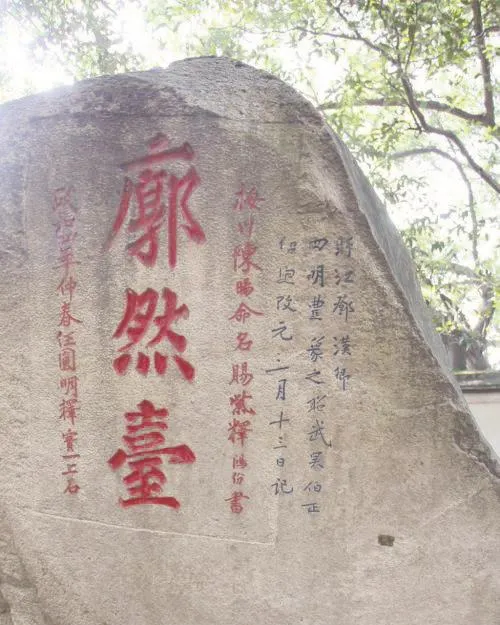

在于山吸翠亭旁,有一巨石,题刻“廓然台”,乃是北宋福州音乐理论家陈旸命名,高僧鸿份手书;宋时,站在此处远望,可见绿野广阔,风景绝佳,廓然就是广阔、寥廓的意思。朱熹有《寄题廓然台》一首,诗云:

昨游九日山,散发岩上石。

仰看天宇近,俯叹尘境窄。

归来今几时?梦想挂苍壁。

闻君结茅地,恍复记畴昔。

年随流水远,事与浮云失。

了知廓然处,初不从外得。

遥怜石上翁,鹤骨双眼碧。

永啸月明中,秋风桂花白。

廓然台石刻

九日山:于山别称九日山,以闽越王无诸曾于九月九日宴会于此而名。散发:指诗人自己弃了官簪的普通装扮。梦想挂苍壁:梦想还挂在旧墙上,既未实现也未破灭。石上翁:指陈旸。

朱熹十几岁时就随父亲到过福州,但那时印象不深。此后多次到福州,多有题咏。晚年到福州,既为了避祸,又借讲学和游览来排遣心中郁闷,因为当时朱熹的学说被指为“伪学”。宋宁宗庆元年间,朝廷派系斗争激烈,掀起“庆元党禁”,排挤“伪学”“伪党”,朱熹等50多人受到打击和牵连。《寄题廓然台》这首诗大概是朱熹晚年所作,诗中回忆了前人往事,联想到自身际遇,颇多感慨。他感慨人世间是如此狭小,何处有用武之地?他感慨日子过得糊里糊涂,竟不知什么时候归来;他感慨自己的梦想尚未实现,还闲挂在墙上;他感慨年事如流水,过去的不再来。

“散发岩上石”,朱熹以这样的形象示人,十分罕见。古代的士绅,通常是要束发的,散发,是一种非常态。李白有诗云:“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。”散发,显示着一种散漫自由、解放自我的姿态。朱熹的“散发”,却让我们得以窥见一个伟大儒者、理学大师的性情的另一面。“遥怜石上翁”,字面上是可怜音乐家陈旸,实际上怜惜自己,身边缺少知音,只能对月长吟。

南宋杰出的爱国者辛弃疾,与福州有过一段缘分。于山,亦留有他的足迹。

辛弃疾出生于山东济南,父亲早逝,他是在祖父的抚养下长大。辛弃疾的祖父曾在金国出任县令、知府等职,因而辛弃疾有条件接受良好的教育。那时候,北方大片土地早已为金兵所占,百姓不堪金兵的掳掠和压迫,纷纷聚众起义抗金,辛弃疾加入了耿京领导的抗金义军。不久,耿京被叛徒张安国出卖,惨遭杀害,青年英雄辛弃疾仅率领50名骑兵冲入数万人的敌营,俘获了叛徒张安国,并于1162年,率领一万多名起义军投奔南宋,但未得重用。此后辛弃疾虽然做过一些地方官,终究未能实现抗金复国的壮志。

绍熙三年(1192)年春,辛弃疾赴福建提点刑狱任。第二年秋,任福州知州兼福建安抚使。为了充实抗金的财力和武备,他厉行节约,并且准备打造一万副铠甲,招募士兵,试图训练一支精锐部队。谁知这些措施遭到当局的不满,被加上“残酷贪饕”的罪名,一年后(1194年秋)就罢了官,辛弃疾只好回到江西铅山的旧居去。留下一批吟咏闽都风光的词作,收录在《稼轩长短句》“七闽之什”当中。

在辛弃疾吟咏闽都风物的词作当中,光是以“三山”为题的,就有14首之多,包括《满江红·送徐抚幹衡仲之官三山,时马叔会侍郎帅闽》《归朝欢·寄题三山郑元英巢经楼,楼之侧有尚友斋,欲借书者就斋中取读,书不借出》《贺新郎·三山雨中游西湖,有怀赵丞相经始》《小重山·三山与客泛西湖》等。另外,还有一些词作,在词句中提到“三山”。比如,他的另一首吟咏福州西湖的《贺新郎》(碧海成桑野)就有“自是三山颜色好,更着雨婚烟嫁”之句;又比如,《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》有句云“忆醉三山芳树下,几曾风韵忘怀”,《贺新郎·和徐斯远下第谢诸公载酒相访韵》有句云“风引船回沧溟阔,目断三山伊阻”,《好事近》(春意满西湖)又有“已约醉骑双凤,玩三山风月”之句。以上这些,足以说明辛弃疾对福州的钟爱。

辛弃疾写于山的词作,如《西江月·三山作》:

贪数明朝重九,不知过了中秋。人生那得许多愁,只有黄花如旧。

万象亭:从于山法雨堂向东往戚公祠方向,拾级而上,即可看见万象亭,后人为纪念辛弃疾而移建于此,据考证,宋代万象亭在鼓楼一带。九仙阁:于山别称九仙山,传说汉代有何氏九兄弟在山上修道炼丹,因名“九仙山”,山上有九仙观,建于北宋,其后殿即称为“九仙阁”。细雨斜风:化用唐代张志和《渔父词》“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”之句。

于山万象亭

这是1193年重阳节辛弃疾在万象亭饮酒后作的词,表达了壮志难伸、借酒浇愁的郁闷心情。词与酒,是他寻求心灵安慰的依赖,他一生的600多首词作中,有一半与酒有关,甚至还有写“戒酒”与“开戒”的。人生就在醒醉间,辛弃疾一生总体上是胸怀豁达,个性狂傲,性情不善遮掩,对于荣辱拿得起放得下,但写这首《西江月》时他已经50多岁了,眼看着北伐无望,故土难回,免不了流露出低落的情绪。

贪恋时光不要过得太快,心里数着日期,以为明天才是重阳节,不知不觉之间,却已经过了中秋。人生匆匆,又有多少愁苦可以排解?眼前所见,只有秋天的黄花开放依旧。

今天,在万象亭中饮酒,走到于山九仙阁,酒劲上来,只好以手扶头。城头鸦雀发出几声啼鸣,好像叫我回去休息。这时候才发现,天空中已经下起了细雨,斜风把雨打到了人的脸上……

万国梯航归禹贡,九仙楼阁倚崆峒

于山有一座石台叫平远台,位于戚公祠厅南边,始建于宋代,元代毁于战火,所遗巨石状如将军头盔,明代又有人将“平远台”三字刻到鳌顶峰的北面石壁上。

明代诗人林恕有《秋登平远台》诗云:

元是蓬瀛海上峰,六鳌移向粤城东。

天连螺渚风涛壮,月照龙江岛屿空。

万国梯航归禹贡,九仙楼阁倚崆峒。

凭栏纵目孤鸿外,遥见扶桑海日红。

粤城:越城,即福州城。螺渚:螺洲。龙江:指台江段的闽江(白龙江)。梯航:水陆交通。禹贡:《尚书》中的篇名,篇中把中国分为九州,这里指代中国。九仙楼:即于山九仙观,俗称天君殿。崆峒:古人认为北极星居于天之中,北斗和北极星之下是崆峒,这里表示九仙阁高可倚天。

平远台石刻

唐宋以后,福州凭借着河海之便,渐渐成为我国重要的贸易集散地之一。唐末诗人翁承瓒的《新丰市堤饯别》一诗,已经写到了福州河港集市的形成。宋代福州已有通往海外的航线,贸易发达。福州港进出船舶很多,据蔡襄《荔枝谱·第三》说:“其东南舟行新罗、日本、琉球、大食之属。”可见海外通商范围之广。到了明代,海上贸易进入鼎盛时期,郑和七次下西洋,福州是他最重要的航海基地,促进了福州和海外的交往以及经济的繁荣。明成化年间,市舶司曾经从泉州移至福州,福州港被朝廷指定为对外贸易港,一度取代泉州港的地位。林恕的《秋登平远台》诗,就反映了当年福州港万国通航的繁荣景象。

诗人站在于山平远台,凭栏远眺,气象壮观。开头两句介绍于山的地理位置和传说,后面六句写登台所见,包括螺洲一带江涛的壮阔,台江一带岛屿的空旷,九仙阁的高耸,以及孤鸿帆影、万国船舶,乃至东海日出的红艳。尤其一句“万国梯航归禹贡”,展现了福州古代水陆交通的发达和商贸的繁荣。至于“月照”与“日红”并存,那是中国古代诗歌常用的虚实相辅、时空错位的写法,给人以想象的空间。

于山戚公祠

拔剑光寒倭寇胆,拨云手指天心月

在平远台的北边,有一座戚公祠,是为纪念明代抗倭名将戚继光而建的园林式纪念地。

在戚继光击败倭寇、准备班师北归的时候,福州官绅在平远台刻石纪功,设宴饯行。戚公祠正厅东南侧,有“醉石”,据说戚继光曾在犒军宴会上喝醉,醉卧此石,故而称“醉石”。福州的传统食品“光饼”,也与戚继光有关。“戚家军”在闽作战的时候,经常需要迂回包抄、长途奔袭,行军途中,由于战机紧迫,军士们有时面临肚子饿的问题。为了解决这个问题,军中制作了香咸可口的白面饼,并在制饼时,中间留有一孔,用于穿绳,方便随身携带,随时食用。后来,“戚家军”所食用的这种白面饼就被称为“光饼”,并流传至今。

1936年2月,郁达夫应当时的福建省政府主席陈仪之邀,到福建来担任省政府参议,后又兼任省政府秘书处公报室主任。

郁达夫抵达福州后,足迹遍布闽都的山山水水,写下游记名篇《闽游滴沥》等。他曾计划写一部《戚将军传》来纪念抗倭英雄戚继光,后因抗日救亡活动四处奔波,未能实现。但他留下一首铿锵有力的词作《满江红》,这是他在1936年5月凭吊戚公祠后,应于社同人征约而作,抒发了抗日爱国的激情。

福州于山戚武毅公祠新修落成,于社同人广征纪念文字,为填一阕,用岳武穆公原韵。

三百年来,我华夏、威风久歇。有几个,如公成就,丰功伟烈。拔剑光寒倭寇胆,拨云手指天心月。至于今,遗饼纪征东,民怀切。

会稽耻,终当雪。楚三户,教秦灭。愿英灵、永保金瓯无缺。台畔班师酣醉石,亭边思子悲啼血。向长空,洒泪酹千杯,蓬莱阙。

威风久歇:指戚继光之后的数百年来,直到抗日战争前,在抵抗外敌侵略方面,当局一直软弱,缺乏威风。遗饼纪征东:郁达夫原注说“民间流行之光饼,即戚继光平倭寇时制以代糇粮者”,民众为纪念戚继光,称之为光饼。会稽耻:春秋时代,越王勾践曾被吴王夫差打败,困于会稽山(在浙江绍兴),后来勾践卧薪尝胆,重振国力,终于打败吴国,这里用“会稽耻”泛指民族耻辱。楚三户,教秦灭:战国末年,秦国灭楚国,有人断言“楚虽三户,亡秦必楚”,后来起兵推翻秦朝的项羽,就是打着“楚”的旗号,郁达夫这里说“楚三户,教秦灭”,是表示抵抗压迫、打败侵略的决心。台畔:平远台旁边,戚继光抗倭大捷时,福州父老在于山平远台设宴庆功,犒劳将士,酒后戚继光曾卧在平远台附近一块巨石上,后人称此石为“醉石”,所以郁达夫在这里说“台畔班师酣醉石”。亭边:指思儿亭边,此亭根据戚继光为严肃军令而斩子的传说修建。蓬莱阙:即蓬莱阁,在于山戚公祠附近,是民国期间用修复戚公祠的余款建的,因戚继光是山东蓬莱人,故名“蓬莱阁”。

于山醉石

此词用岳飞《满江红·怒发冲冠》原韵,即“歇”“烈”“月”“切”“雪”“灭”“缺”“血”“阙”诸字的韵,与岳飞《满江红》原韵完全相同。岳飞本来就是抗敌报国的英雄,郁达夫写这首词的时候,正是抗战形势紧迫之际,所以这首词的用韵具有特别的意义。

福州的于山,经过大规模改造,已经大变样了。然而,总有一些东西是不变的,比如它的诗情和风骨。