南 台 往 事

2020-01-07许超

许 超

2018年年底,“南台往事——近代福州历史记忆收藏展”在福州市博物馆开展。展览精选80后青年收藏家林凤麟先生私人珍藏的200多件近代福州涉外藏品,重现了烟台山昔日盛景。历史无言,藏品却有声。我有幸参观了展览,切身感受到藏品背后承载着的那段充满繁荣与沧桑的南台往事……

一、茶港觅踪

福建盛产茶叶,茶文化源远流长。可以说,茶叶贸易是福州成为通商口岸的重要原因之一。明万历年间,中国茶叶已经澳门转销欧洲各地。到清康熙时,荷兰东印度公司已将中国茶叶直接输入欧洲。17世纪开始,欧洲人喝午后茶被视为贵族的专属特权,当时在正山小种茶汤中放入白毫银针是英国维多利亚女王的最爱。清康熙年间,朝廷在中洲岛设立中国第一个海关——闽海关福州分关,也有力推动福州成为商业性的海关口岸城市。荷兰国特使范和伦(Pieter Van Hoorn)曾称:“福建素称为一个广大的产茶中心,福州开辟作为对外通商口岸具有伟大的前途。”据《榕腔初学撮要》记载,当时在榕的外国人将“茶”念作“Ta”,我们熟知的英文单词“Tea”有可能就是由此衍变而来。然而,由于特殊的地理环境和政治因素,福州是五个通商口岸中最迟开埠的(1844年7月才正式开埠),通商的第一个十年间对外贸易额几乎可以用“惨淡”来形容。彼时的英国政府甚至“建议用福州和宁波来交换杭州、苏州、镇江三个‘内地’港口”。极富戏剧性的是,1853年掀起的太平天国起义和小刀会起义切断了闽茶运往广州和上海的通道,茶货壅滞使得茶商和茶农惶惶不安。时任福州巡抚王懿德为首的福建当局瞅准时机,上奏朝廷要求开放福州港茶叶贸易,并积极招揽外商来闽。“海禁既开,茶业日盛,洋商采买,聚集福州”,“各国船只驶闽运茶者呈争先恐后之状,福州由是遂成驰名世界之茶叶集中地也”。

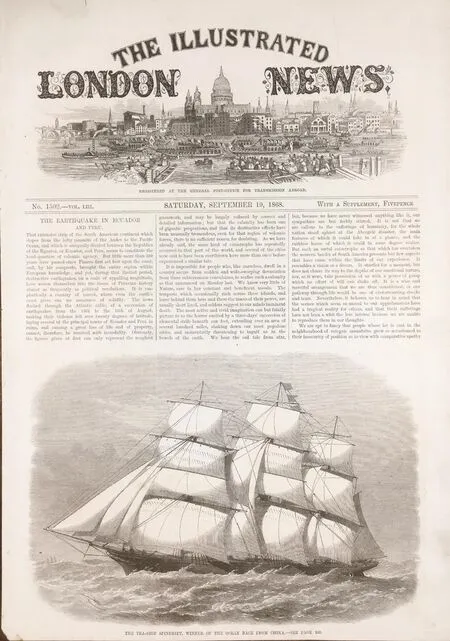

出于洋人对“头春”的渴望以及新茶首市带来的高额利润,外商不断加快新茶投入伦敦市场的力度,这也带动了福州航海造船业的快速发展,由英国人设计的“海上茶叶信使”——飞剪船应运而生。这种飞剪船船型瘦长,前端尖锐突出,航速快而吨位不大,它的出现使得从中国到英国的航行时间缩短了一半。每年武夷“头春”新茶上市之时,无数满挂白帆、满载新茶的飞剪船往返于福州与伦敦之间。当时欧洲各国经营茶叶的商店若不能在满载中国茶叶的飞剪船停靠码头次日即在橱窗上展示新茶,这家商店便将无人问津。第一批运抵的茶叶往往能够取得高额利润,因而当时福州港每年都要举行声势浩大的茶叶竞速赛。在本次展出的一份出版于1866年9月22日的《伦敦新闻画刊》中,就以《中国到伦敦的伟大茶叶竞速赛》为题报道了当年福州这场轰动中外的海上运茶赛。

中国到伦敦的伟大茶叶竞速赛:“太平”号与“羚羊”号航行经过利泽德半岛(《伦敦新闻画刊》,1866年9月22日)

1866年5月30日,共有9艘商船从福州港出发,满载着头批上市的茶叶,争先恐后地向着终点——伦敦航行而去。航行初始正值顺风,各商船互相攀望竞航。好景不长,随后遭遇的强风使得各商船偏离既定航线。“火之十架”号(FIERYCROSS)最先经过好望角,“羚羊”号(ARIEL)和“塞里斯”号(SERICA)紧跟其后。然而,一直领先的“火之十架”号(FIERYCROSS)却因强风被迫暂时停航,其余商船也在风暴中苦寻方向。“羚羊”号和“太平”号(TAEPING)齐头并进,在破晓时分几乎同一时刻靠泊伦敦码头。最终,“太平”号凭借蒸汽机拖船优先完成了港口牵引作业,以30分钟的时间优势赢得先机,获得每吨茶叶10先令的额外奖金。据记载,当时船上装有767吨茶叶。

“茶船之旅”,来自中国的海洋竞赛冠军(《伦敦新闻画刊》,1868年9月19日)

运茶飞剪船的黄金时代,也是福州茶港誉满全球的鼎盛时期。一位参加过运茶赛的船长说:“当时闽江上如此美丽壮观的船队集合,在全世界其他任何港口,实在不能看到。”福州民间亦有谚语云:“走马仓前观走马,泛船浦内看番船。”据统计,19世纪70-90年代的福州口岸茶叶的出口量年年攀升,屡居全国茶叶出口首位。

二、领馆逸事

鸦片战争后,福州繁荣的茶叶贸易引起外国政府对福州口岸的高度重视。19世纪下半叶,包括英、美、法在内的17个国家在烟台山一带设立领事馆或代办处。当时的烟台山几乎成为福州最集中的外侨聚集区,形态万千、风格迥异的西式建筑星罗棋布、鳞次栉比。因此,烟台山也素有“万国建筑博物馆”之美称。至于清末仓山为什么成为外国人聚集的“宝地”,其背后的故事也很有意思。

“五口通商”后,根据协议,洋人只能在福州“城邑”即城区外围居住或经商。当时最先踏上这片土地的是英国首任领事李太郭(G.T.Lay)。由于不满领事馆被安排在远离城区的南台鸭牳洲,英方要求搬到市中心的于山白塔寺。福州当局考虑到当时民众普遍存在的排外心态,拒绝了这一要求。不料李太郭私下与乌石山积翠寺的僧人签下租约,悄悄搬入积翠寺。当局迫于无奈只能承认既成事实,但下令地方商贾不得与洋人接洽贸易。经中英双方政府长达10年的博弈, 清政府最终允许洋人落脚在烟台山,“此后续到夷商,如租房屋”,地方官员应“一律妥为经理”。随着外国领事馆设在仓山地区,大量外国商人和传教士涌入福州。

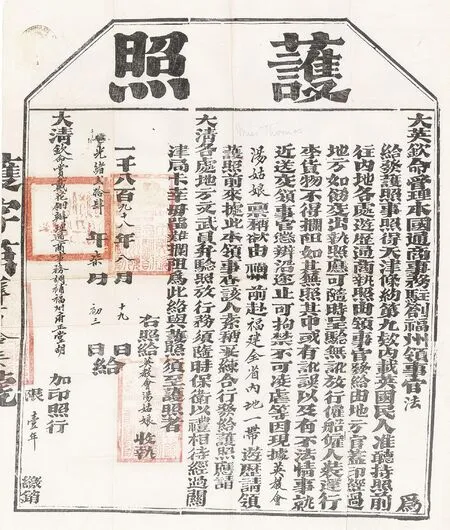

现在,我们出国必须携带本人护照。那么,百年前的洋人来到中国,是否需要护照呢?一张1898年的护照藏品也许能给出肯定的答案。根据《天津条约》和《北京条约》的规定,外国人可以持护照到中国内地旅游通商,护照由外国驻华公使或驻地方领事馆签发,经总理衙门或地方官府审批并加盖官印方才生效,相当于今日的落地签证。这张颁发给汤姑娘(Miss.Thomas)的护照上透露出以下信息:汤姑娘作为英国传教士,向英国领事馆“秉称欲由福州前赴福建全省内地一带游历”,领事馆经查批准并请地方官员“验证放行”,“随时保卫、以礼相待”,限期一年,过期缴销。有关这位汤姑娘的其他信息无从查考,而从当时外国人在中国所持护照的政策条款中,不难看出这虽是清政府在外国列强枪炮逼迫下的无奈之举,但也是近代中外交流互通的见证。

英国驻福州领事馆颁发给汤姑娘的护照(1898年)

在中英“十年领馆选址拉锯战”期间,美国政府也开始设立驻福州领事馆,此前美国侨务一直由英国领事馆代理。1855年,美国政府正式派出驻福州美国领事颛士格立(Galeb Jones)。在驻福州的历任美国领事中,不得不提及的便是1890年到任的领事葛尔锡(Samuel L. Gracey)。葛尔锡始终为缺少一套产权归属的领事馆办公地而发愁。他在任期间曾数次写信给美国助理国务卿,强烈建议买下怡和洋行作为办公地,信中提到:“这座房子是港口最好的,装饰华美,居住舒适……并坐落于洋人区中部,与各大领事馆往来便利……是彰显我美国国威的好代表。”但始终未获得美国政府同意,只得在此租住下去。葛尔锡还在一封1892年3月10日写给美国挚友达夫波特的信中,分享了自己在福州的所见所闻:“在这座拥有80万人口的福州城里,没有任何照明设备……走出领事馆,除了路人手里的纸灯笼之外,目之所及一片漆黑”,“这里没有街道,最宽的路只有15英尺(约4.5米)”,“这里的人们还在使用打火石和钢板生火,一瞬间我仿佛回到了1620年的普利茅斯城……”

葛尔锡于1892年3月10日写给美国朋友达夫波特的信及葛尔锡名帖

有关葛尔锡的藏品还有他在福州任期内使用过的名帖,约1/2张A4纸大。清末中国人的名帖基本都是用五六寸的红纸书写姓名、职衔,如果是与外国人交涉往来的名片,纸张尺寸和字体则会更大一些,除了中文姓名还要加上英文翻译的官职和姓名。外国人的名片就如我们现在使用的名片一样大,葛尔锡这也算是入乡随俗。

清国福州帝国领事馆的天长节(《日露战争写真画报》第11卷,1905年12月8日)

若是翻看19世纪末拍摄的仓前山洋房老照片,便会发现有栋白色长条建筑格外吸引眼球,这座砖木结构方形两层洋楼便是日本驻福州领事馆。在日本于1905年12月发行的《日露战争写真画报》第11卷中,有一张标题为《清国福州帝国领事馆的天长节》的照片。照片左侧还标注有:“大日本帝国威震天下,在东亚声名鹊起、日益稳固。图为今年天长节莅临驻福州日本国领事馆的来宾……”天长节是日本人为庆祝天皇生日而设,当时的日本领事馆居然邀请到了福州将军崇善、福建布政使周莲、内阁大学士陈宝琛等近20位地方官员,令人不由得咂舌。

在照片下方还标注有一行小字:“在福州帝国写真馆庐山轩寄赠。”庐山轩是日本人在福州开设的第一家使用西式设备的照相馆,主要服务对象为日本和其他外国侨民,是当时福州各军政衙门、文武高官的“唯一指定服务商”。这家照相馆将中国官员出席日本领事馆庆典的照片寄赠给当时作为日俄战争纪实刊物的《日露战争写真画报》登载,其背后透露出的将照片作为政治宣传媒介和战略情报载体的动机不言而喻。

抗日战争爆发后,随着各国在华的经济日渐为日本所控制,驻榕领事馆纷纷撤离,南台岛也结束了华洋杂处的时代,留下了一座座交织着不同建筑风格的领事馆和一段段令人五味杂陈的往事。

三、火患背后

由于中外交通往来的日益密切,在当时的外国刊物上已经开始刊登有关福州的新闻报道。其中有一份1901年10月12日发行的英国《画报》周刊的单页,配图是一张黑白照片,文章标题为《福州大火后的欧洲区》,记录的是1901年7月26日发生的一场持续6个小时的大火对福州欧洲区的破坏。据报道,火灾是由于几名孩童在本地鞋铺的屋顶用火炉取暖引发的。火势迅速蔓延到外国公司的办公楼和停泊在码头的大船,有接近半数的洋商经营场所受损。这场火灾的破坏力之大在当时实属罕见,但在当时国内难以报道,时隔3个月之后则被外媒披露。通过翻查史料,将这次火灾与同年6月11日发生的另一场火灾对比。这场火灾载于光绪二十七年(1901)6月29日发行的《申报》,“一刹那间,义利、协和、义记、裕昌、永昌、天保各洋行,各渣打银行、日本邮便局、日东洋行,同付楚人一炬。”两场火灾时隔一个月,何以差别如此之大?这让人不由得质疑这场扑朔迷离的火灾背后或许隐藏着不为人知的秘密。

诚然,福州“环山派江”的盆地地形、高温干燥的气候环境、木质材料为主的城市建筑的确是导致本地火灾频发的诱因。然而,根据《清实录》《福州府志》《福州通志》等资料综合对比,开埠之前福州的火灾频次基本稳定在0.15次/年,光绪年间却骤然增加(34年间共发生108次),达到3.17次/年,远远超过前期。在这108起火灾中,发生在南台的就占了半数。或许,这很大程度上与当时南台地区如火如荼的排外运动和贸易活动带来的经济问题有关。

福州大火后的欧洲区(《画报》,1901年10月12日)

随着清末西方列强的势力范围在中国不断扩大,洋商和传教士的到来深深触动了中国固有的传统文化,舶来品的大量输入也造成福州本地物价飞涨。外来势力不断冲击下,近代福州人的国民意识也越趋强烈。

火灾地点主要集中在南台,也从侧面凸显了当时南台在福州重要的经济地位。当时的南台岛有外国商行30多家,它们在2000多米的江岸线上建有连片的货仓及10多个码头,几乎可以称作“晚清福州的华尔街”。实际上,火灾还会引发一个更加恶劣的社会问题——“火劫”。一旦发生火灾,就有很多地痞流氓赶来火场抢夺,受灾区几乎是“一条草都没有了”。惨痛的火灾损失在一定程度上浇灭了洋商的投资热情,也为后来福州港的贸易衰落埋下了伏笔……

百年时光如过眼云烟,南台岛上的旧洋房、老物件成为见证近代南台往事的“活化石”。这些藏品就像人的记忆一样,城市也不能失去这些物件。只有让更多的福州人了解这座城市曾经发生过什么,这片土地上的人们曾经过着怎样的生活,珍藏所有的繁华与荣辱,才能更好地出发,去规划它未来的样子。