利用外固定架进行神经牵引治疗周围神经缺损的疗效观察

2020-01-02李奇牟怡平吴杰李忠义

李奇,牟怡平,吴杰,李忠义

(沈阳医学院附属中心医院 手外2 科,辽宁 沈阳 110024)

我国每年大约有30~50 万的周围神经缺损缺损病例,常见原因多为创伤性神经缺失、Ⅱ期修复时的神经短缩以及少数神经肿瘤患者[1]。周围神经缺损会造成神经支配区域的感觉及运动功能障碍,严重影响患者的生活质量。较小的神经缺损可以通过游离、改变体位等方式直接缝合,但较大的周围神经缺损,则无法直接缝合。目前临床上最常采用自体神经移植的方式进行修复[2],但自体神经移植的缺点也是很明显的,首先供区会出现明显的感觉障碍及术后瘢痕;其次移植的神经无血运,不利于神经组织的再生;另外神经轴突的再生需跨越两个接合口,严重影响神经的再生速度。而其他的修复方式如组织工程技术还处于基础研究阶段,仍有很多技术问题需要解决[3]。因此大段神经缺损的修复一直是研究的热点和难点。

临床上利用Ilizarov 技术对肢体延长的应用已经非常成熟,在肢体牵引过程中,除了骨干的延长外,血管神经肌肉等组织也一起缓慢的延长[4]。因此单独的外周神经延长技术逐渐进入了外科医生的视野[5]。但目前大部分研究仍停留在动物实验水平[6],少数医生采用伸展肢体角度[7]或水囊扩张的方式以达到延长神经的目的而进行神经缺损的临床治疗,取得了较好的疗效[8]。

本研究根据Ilizarov 技术延长肢体的原理,采用自制的周围神经延长器应用于临床,以探讨一种新的方式来治疗大段神经缺损。

1 资料与方法

1.1 研究对象

设计随机对照实验。选择因外伤或神经瘤病导致周围单一主要神经干缺损的患者。⑴入选标准:有明确外伤史,拟Ⅱ期修复的大段神经缺损患者;单一的周围神经主干缺损如尺神经、正中神经等因神经缺损影响生活质量的患者;周围神经缺损无法通过改变体位及屈伸关节修复的;年龄18~60 岁;性别不限。⑵排除标准:神经缺损超过两年神经支配区肌肉已经萎缩的;外伤后神经缺损但患者Ⅱ期修复神经缺损意愿不强烈的;肢体损伤而导致严重肌肉及肢体功能不良的。观察组采用自制的外固定延长器对缺损的神经逐渐延长以达到修复神经缺损的目的,对照组采用传统的腓肠神经移植术修复神经缺损。

入院前向患者进行宣教并详细介绍两种手术方式。在患者知情同意的情况采用自愿选择术式的方式进行分组,其中观察组8 例,对照组9 例,所有患者均通过医院伦理委员会审批通过。

1.2 手术方法

对照组:常规术前准备,根据具体神经缺损部位选取相应切口,充分显露神经缺损区。充分游离神经断端,用锋利刀片切除缺损神经瘢痕化或神经瘤的区域直至露出正常“乳头”状神经组织。术中测量无张力下神经缺损的长度,并根据缺损的长度常规切取同侧足够长度腓肠神经。根据受区神经直径采用腓肠神经电缆状排列合并成2~3 股修整神经外膜并进行移植。在手术显微镜下用7/0 线采用神经外膜结合束膜缝合法接合移植神经[9]。

观察组:神经缺损区的分离暴露同对照组。待神经断端处理完成后,分别于缺损区远端及近端骨干合适位置钻入1~2 枚外固定架的固定针,安装外固定架。分别用不可吸收尼龙线采用类似于Kasler 缝合法固定神经断端,并保证缝线于神经断端拟连接点进行牵引。选取直径适合的胶皮套管,将缝线穿过套管使神经断端固定于套管内。分别将缝线固定于神经断端对侧的外固定架牵引结构上,分别旋转两侧的螺母以每日1 mm 速度分别延长两侧的神经组织。

1.3 随访及评价

根据BMRC 神经功能评定标准作为神经功能恢复情况的评价标准,运动(M)分为M0~M5 级,感觉(S) 分为 S0~S4 级,恢复程度分为优:M5、M4、S4、S3+,良:M3、S3,可:M2、S2,差:M1、S1 四个等级[10]。于术后12 个月行神经电生理检查,测量运动神经传导速度、运动电位潜伏期及感觉神经传导速度。以术后12 个月随访结果作为最终结果。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计学软件对研究数据进行分析处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,用t检验分析进行统计学检验;计数资料以率(%)表示,采用卡方检验进行统计学检验,P<0.05 为有统计学意义。

2 结果

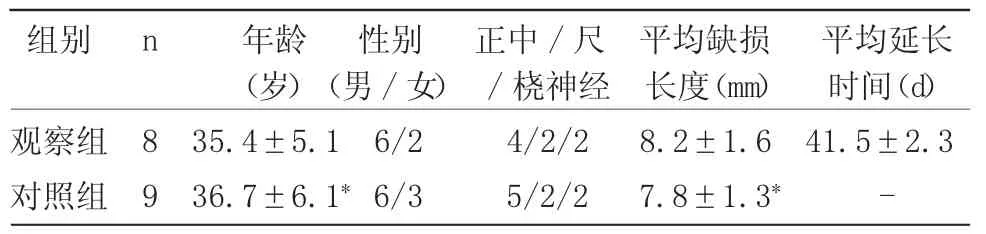

本文 2016 年 1 月 -2018 年 6 月共搜集 17 例外周神经缺损患者,其中外伤导致神经缺损15 例,桡神经神经瘤 2 例,男 12 例,女 5 例,年龄 18~55 岁,平均34 岁。所有患者均采用神经接合术,术后12 个月的随访结果为统计分析资料(表1-3,图1-6)。

表1 两组一般资料比较

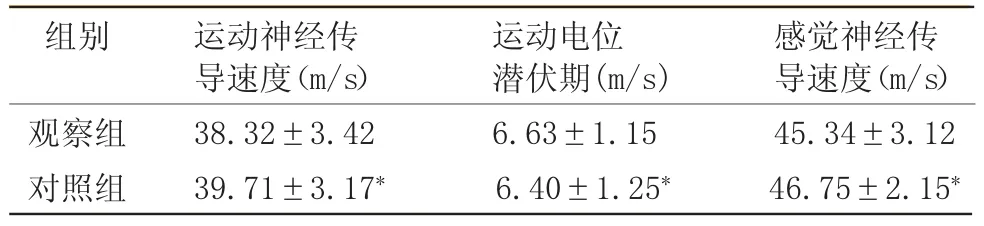

表2 术后12 个月两组运动神经传导速度比较(±s)

表2 术后12 个月两组运动神经传导速度比较(±s)

注:*表示P>0.05

?

表3 术后12 个月两组神经功能评定优良率比较(%)

图1 Ⅱ期腕部正中神经缺损长约7 cm

图2 牵引线固定后穿过硅胶导管

图3 神经牵引的外固定架以及牵引结构

图4 牵引30 d 后的情况

图5 修整断端后无张力缝合

图6 神经接合术后12 个月已经能完成简单书写

3 讨论

目前生物力学研究已经证实Ilzarov 技术几乎可以应用到全身各个肢体或组织的延长[11-12],在牵张过程中组织细胞在张-应力刺激下可不断增殖[13]。在肢体延长过程中,学者们发现随着肢体的缓慢延长,神经功能并未受到明显的损害[14]。外周神经的结构特点是神经纤维在神经纤维束内迂曲排列,因此具有良好的牵拉性,有学者研究认为神经的张力在神经的再生过程中起到了重要的作用。Brown[15]通过研究认为在应力作用下神经可增加11%的伸缩性,在配合伸直关节的牵拉过程中周围神经的伸缩性可达到20%[16]。因此在神经的缓慢牵引过程中是遵循Ilzarov 技术中的张-应力法则的,但是延长速度的不同也会产生不同的结果。研究表明超过4 mm/d延长会对肢体造成不可逆的损害,2 mm/d 也会造成损害但是这种损害是可逆的,目前大多数研究认为1 mm/d 的延长速度是安全的而且延长的神经组织与正常神经组织有相近的电生理功能[17]。

本研究根据不同的神经缺损区域设计不同的神经牵引装置,对神经缺损的两端分别进行1 mm/d 的对向延长,使牵引速度达到2 mm/d,大大减少了牵引时间,为神经的再生赢得了宝贵的时间。术后12 个月后的肌电图结果显示,观察组平均的运动神经传导速度为(38.32±3.42)m/s,而对照组为(39.71±3.17)m/s,表明两者间无明显差异。在运动电位潜伏期和感觉神经传导上两组也无明显的差别,在两组术后神经功能评价上也无明显的差别。这些说明通过缓慢的神经牵引可以达到与传统的神经移植几乎无差别的治疗效果,同时又可以减少传统神经移植的供区损伤和瘢痕的形成,这点对年轻女性尤为重要。

但是这种牵引技术也有其不足之处:⑴其中一例患者在神经牵引过程中出现了一侧牵引线自神经端脱位的情况,只能再次手术重新进行二次固定,从而增加了手术的次数。我们目前采用的是类似Kessler 缝合的方式将牵引线和神经断端固定在一起,但如何找到一种更佳的固定方式需要今后继续研究。⑵在神经牵引中神经断端将不可避免地出现周围组织带来的阻力,而导致牵引困难,所以我们采用了硅胶导管作为引导神经牵引床。但是硅胶导管在牵引过程中也存在着因组织液的渗出而导致堵塞影响神经的牵引,这也是需要解决的另一问题。⑶外固定架固定在体外,在牵引过程中会明显影响患者的生活质量。而且牵引成功后还需要二次手术,增加了患者的负担,所以部分患者难以忍受外固定架带来的不便和二次手术带来的痛苦,而选择一次性神经移植术。

综上所述,通过神经牵引来治疗大段神经缺损仍不失为一种良好的治疗方式,至少为临床患者提供了更多的选择,也为临床医师提供了更广阔的临床思路。