辽宁城镇化发展水平及制约因素分析

2019-12-25杨宏娟

杨宏娟

(辽宁省卫生健康服务中心,辽宁 沈阳 110015)

城镇化是人类文明发展与进步的必然,是工业化、现代化的重要标志。辽宁省人民政府印发的《辽宁省“十三五”推进新型城镇化规划实施方案》提出到2020年辽宁省城镇化率达72%左右,城镇化建设已经成为辽宁推进经济结构战略性调整、转变经济发展方式的重要手段。

1 辽宁城镇化发展水平

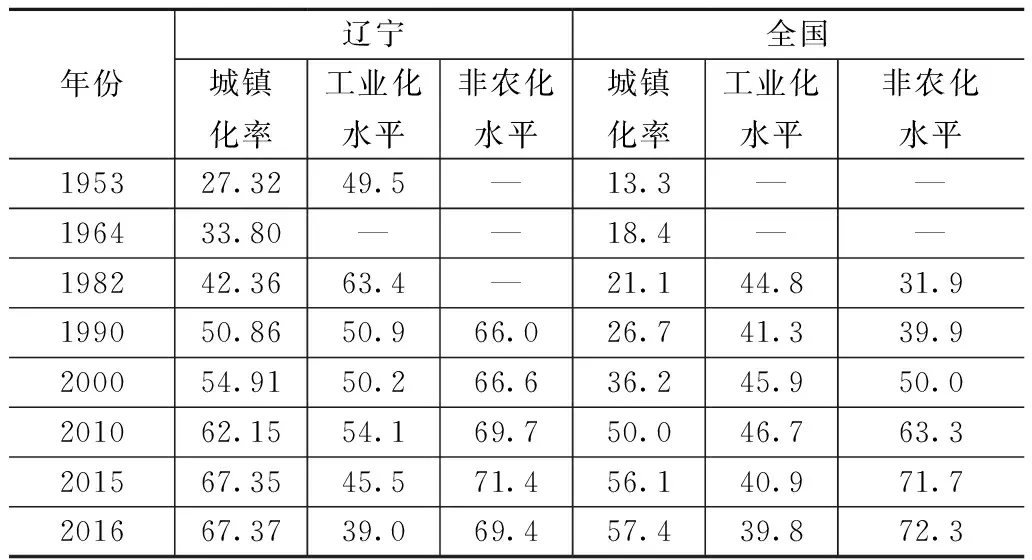

通常用城镇化率来衡量城镇化水平,城镇化率即城镇人口占总人口的比重。但实际上仅人口城镇化率并不能全面反映某地区的城镇化水平,所以本文还结合了工业化水平和非农化水平这两个指标。工业化水平即第二产业生产总值占全部生产总值的比重;非农化水平即第二、三产业从业人员占全部从业人员的比重。

1.1 城镇化率较高,处于全国领先水平

辽宁城镇化率在全国一直处于较高水平, 并大大高于全国平均水平。2016年辽宁城镇化率为67.37%,在上海、北京、天津、广东和江苏之后,居全国第六位,高出全国平均水平近10个百分点。从“一五”时期建设国家工业基地开始,在工业化的带动下,辽宁的城镇化率就高于全国平均水平,最高的一年为1990年,高出全国平均水平24.16个百分点。辽宁是我国的老工业基地,拥有众多国有工业企业,城镇职工数量大,城镇化率相应地要高于同期其他地区。根据诺瑟姆的城镇化发展S型曲线理论, 辽宁目前已经进入了城镇化发展的中后期阶段(初期30%以下, 中期30%~70% , 后期70%以上),未来城镇化进程将逐步放缓。详见表1。

表1 辽宁及全国城镇化水平与速度 (单位:%)

数据来源:1935年、1964年、1982年、1990年、2000年的辽宁及全国城镇化水平为历次人口普查数据;其他的来源于《辽宁统计年鉴2017》及《中国统计年鉴2017》。

1.2 工业化水平较高,但呈现下降趋势

辽宁作为老工业基地, 第二产业起步较早,较高的工业化水平有力地促进了城镇化发展。20世纪80年代辽宁的工业化水平达63.40%,高出全国18.6个百分点;1990—2010年的20年间,辽宁的工业化水平稳定在50%左右;2015年之后呈现下降趋势,比2010年下降了8.6个百分点;2016年为39%,比2015年下降了6.5个百分点,基本和全国平均水平持平。在辽宁城镇化初期,强大的工业基础及较高的工业化水平强有力地推动了城镇化水平大幅提高;从城镇化水平达到50%左右的20世纪90年代开始,第二产业产值占比不断下降,第三产业开始成为推动城镇化进程的新力量。

1.3 非农化水平较高,但增长缓慢

城镇化过程不但体现在农业人口居住地的变化,即从农村向城镇的转移;同时也是农业人口就业领域发生的变化,即逐渐转向第二、三产业就业。

因此, 能够综合反映第二、三产业就业状况的非农化指标,也是衡量城镇化水平的重要参照系数。从表1可以看出,1990年辽宁非农化水平比全国高26.1个百分点,2000年比全国高出16.6个百分点,2010年之后辽宁与全国平均水平相基本相差无几。从辽宁城镇化发展水平与非农业水平的比较来看,非农化水平在快速的城镇化进程中并没有明显提高,1990—2016年非农化水平为66%~71.4%,仅提高了几个百分点。也就是说,辽宁的城镇化并没有带动辽宁就业人口从第一产业向第二、三产业的转变。

但是笔者注意到,1990—2016年的辽宁第二产业就业人口比重从41%下降到24.9%,而第三产业就业人口从25%上升到44.5%。也就是说,虽然辽宁从事第二、三产业的人员占比没有太多变化,但是从事以重工业为主的第二产业人员比重大大下降了,而从事第三产业的人员比重大大提升了,就业人员由第二产业转向了第三产业。

1.4 城镇化速度先快后慢,城镇化速度放缓

1990年之前辽宁城镇化速度远远高于全国平均水平,之后却大大低于全国平均水平。1982年到1990年的8年间,辽宁的人口城镇化率从42%提高到51%,年均增加1.1个百分点,而全国年均仅增加0.7个百分点,这也是历史上辽宁城镇化进程最快的时期。进入20世纪90年代以来,随着传统经济体制转型,辽宁人口城镇化发展速度明显放慢。1990年到2016年的26年间辽宁城镇化率提高了16.51个百分点,年均增长0.64个百分点;而在同一时期全国特别是东部省区则步入了城镇化的加速期,全国城镇化率提高了30.71个百分点;东部地区的江苏提高了33.07个百分点,广东提高了40.02个百分点,浙江提高了34.18个百分点,山东提高了31.69个百分点。

2 现阶段城镇化发展的制约因素

辽宁城镇化虽然起点高,但在全国城镇化进程不断加快的时代背景下,城镇化速度却变缓,因为存在诸多制约因素,严重影响了辽宁城镇化水平和质量。

2.1 城镇化与工业化存在严重脱节

辽宁的城镇化早期具有典型的“外部嵌入性”, 借助传统工业基础, 在优先发展重工业的战略背景下, 由重工业化带动, 通过城市集中和扩展而进行的, 城镇化表现出集约式、外生性和内向化的特点。20世纪80年代辽宁城镇化进入快速发展时期, 城镇化率持续上升。但随着我国经济体制从传统计划经济向现代市场经济转变,辽宁城市发展动力明显不足,工业产值占比呈现出下降趋势。近年来,辽宁工业化率出现了一定程度的下降, 工业化率与城镇化率的关系在逐渐弱化,并出现了显著的异向变动趋向。

2.2 城镇化的城乡差异较为明显

辽宁城市规模结构以大城市为主, 大城市处于过度聚集的状态, 导致大城市交通拥挤、人口密度较高、环境恶化等问题日益突出。而辽宁的乡村城镇化进程十分缓慢,使辽宁城镇化推进过程中凸显了二元结构矛盾。从消费水平来看, 辽宁地区城乡之间存在很大的差异, 2016年农村居民家庭人均生活消费支出为9953元,城镇居民家庭人均消费支出24996元, 是农村居民的2.51倍。从城乡居民的收入来看, 辽宁地区的城乡差异也十分凸显, 2016年农民家庭人均可支配收入为12881元,而城镇居民家庭人均可支配收入为 32876元, 是农民家庭人均收入的2.55倍。

2.3 城镇化的空间布局不尽合理

辽宁各地区城镇化水平差异较大。辽宁中部城市群形成比较早, 集中了沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口等一大批大中型城市,辽宁东部以大连为龙头的辽东半岛沿海经济区, 有着良好的发展基础, 具有较大的发展潜力和势能。与之形成对比的辽宁西部和北部的压力较大,属于欠发达地区, 城镇化化水平较低。2010年全国第六次人口普查数据显示,城镇化率位于前三位的地区分别为:沈阳(77.1%)、大连(74.4%)、本溪(74.4%),城镇化率最低的几个地区分别是:朝阳(38.1%)、葫芦岛(41.5%)、铁岭(42.2%)、锦州(47.9%)、阜新(42.5%);上述人口城镇化率比较低的几个地区,均处于辽西北地区,经济社会发展相对落后,工业基础薄弱,发展潜能小。这些地区总人口相对较多,2016年占全省总人口的近30%,这些地区的城镇化率很低,基本在40%左右。

3 辽宁城镇化发展政策措施

辽宁城镇化进程存在上述制约因素,就应从这些因素着手,改善管理体制机制,增强城镇化发展的动力,使辽宁城镇化在保持合理发展速度的基础上高质量健康推进。

3.1 大力发展高新技术及第三产业

以重工业为基础的第二产业在辽宁经济中占比较高,而且伴随我国经济结构转型,第二产业的发展空间很小。辽宁的第三产业特别是高新技术产业、新兴产业发展较为滞后,还有很大的发展空间。发展第三产业将会给经济注入新的活力,创造更多的就业机会,有利于农村劳力向城镇转移,提高城镇化水平与城镇化质量。

3.2 逐步消除城乡二元结构,缩小城乡差距

优先发展工业的战略使得辽宁农村发展滞后,城乡差距非常大。要注意城乡统筹发展,要在财税上给予支持鼓励,尽快克服户籍制度、土地制度和社会保障制度等“二元制度”的弊端。在政策上扶持乡镇企业发展,发展绿色农业和特色农业,强化农产品深加工,使农业发展有利润、有活力、有动力,农村经济发展有持久力。特别是辽宁西部和北部的农村地区,经济欠发达,自然资源条件和工业基础较差,需要政府加大扶持力度。

3.3 切实提高基本公共服务均等化水平,促进城市新增人口的全面发展

在城镇化进程中,城市新增人口问题也不容忽视。要考虑城市新增人口及家庭在经济支持、居住环境、子女教育等方面的基本需求,增加他们的福利。建立起城市新增人口以职业介绍、指导、技术培训为一体的就业服务体系,满足他们的基本工作需求。保障流动儿童和城市儿童建立公平的受教育环境。逐步完善流动人口的社会保障制度,包括对基本养老、医疗、新农合等保障制度等进一步改革,规范各类社会保障制度城乡和区域间的对接问题。妥善解决进城人员的安居问题,从实际出发,对于不同类型的流动人口,多渠道分类解决其在城市的居住问题。