番茄灰叶斑病抗性鉴定方法及抗病种质资源筛选

2019-12-24徐成翠张瑶瑶郑积荣张敬泽卢钢

徐成翠,张瑶瑶,郑积荣,张敬泽,卢钢*

(1.浙江大学 农业与生物技术学院,浙江 杭州 310058; 2.杭州市农业科学研究院 蔬菜研究所,浙江 杭州 310024)

番茄(LycopersiconesculentumMill.)为茄科一年生草本植物[1],原产于南美洲,在我国广泛栽培,是中国最重要的蔬菜之一。番茄灰叶斑病是番茄的一种重要病害,病原为茄葡柄霉(Stemphyliumspp.),属半知菌亚门葡柄霉属真菌,该病菌主要危害叶片,环境条件适宜时,还危害茎秆和果实,为害严重时,导致全部叶片变黄,被侵染的叶片逐渐变褐枯萎并从植株上脱落。灰叶斑病可导致番茄减产20%~80%,同时造成番茄果实质量下降[2]。另外近年来受到番茄黄化曲叶病毒病的影响,很多地区都种植了抗病毒病品种,田间种植表明这些品种对真菌性病害尤其是灰叶斑病的抵抗能力较低,所以灰叶斑病已经成为我国冬春季番茄的主要病害之一,给番茄生产带来了不可低估的影响。

在适宜条件下,番茄灰叶斑病传播极快,从发病到全株叶片感染只需2~3 d,利用化学防治难度较大,所以培育抗病品种是防治灰叶斑病既经济、有效又安全的措施。在番茄育种中对病原菌抗性鉴定和番茄抗源的筛选尤为重要,而鉴定方法的选用又是其关键环节。本文从分离番茄灰叶斑病病原菌入手,建立早期抗性快速鉴定方法,并利用该方法对81份国内外引进的抗性种质资源进行鉴定筛选,为番茄抗灰叶斑病品种选育奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料

番茄品种Micro-Tom、TH1353等用于比较不同抗病性鉴定技术,从国内外广泛引进的78份番茄育种材料及3份杂交组合用于抗性资源鉴定。以上材料均由浙江大学蔬菜研究所番茄课题组繁殖保存。

番茄种子先用纱布包好,于55 ℃恒温水浴锅内浸种15 min,然后在常温下浸泡4 h,取出置于28 ℃恒温箱内保湿催芽3 d直至种子露白,最后播于穴盘中(基质配比为草炭土∶蛭石∶珍珠岩为3∶2∶1),光、暗培养周期为16 h 28 ℃/8 h 23 ℃,光照强度为300 μmol·m-2·s-1。

1.2 病原菌分离和鉴定

1.2.1 病原菌的分离

从浙江省杭州蔬菜研究所大棚发病植株上采集具有典型症状的病叶,用于病原菌的分离。

组织分离法分离病原菌。剪取1 cm2见方的病健交界处有明显病征的病叶,在10%NaClO中消毒3 min,无菌水漂洗3次,于无菌滤纸上晾干,摆放于PDA培养基上,置(25±2)℃黑暗中培养出菌落,取1 cm2见方菌块置于新PDA培养基上进行纯化培养[3]。

直接分离病原菌。用镊子刮取少量表面物于无菌水中混匀,均匀涂抹在有网格状标记的琼脂板培养基上,在显微镜下挑取茄匐柄霉单胞存在的培养基方格,置于PDA培养基上,在(25±2)℃,12 h/12 h光暗下培养,再进行纯化培养。

1.2.2 病原菌鉴定

病原菌孢子的鉴定。将纯化菌种转到PDA培养基上,在黑光灯照射和黑暗交替条件下培养产生孢子,在400倍显微镜下观察。

接种鉴定。将分离的病原菌孢子悬浮液的孢子浓度稀释至100倍显微镜视野上40个孢子(约8×105孢子·mL-1),采用滴接法接种至番茄Micro-Tom叶片上,统计接种后叶片发病情况。采集发病的叶片进行病原菌分离试验,与病原菌的菌落进行对比。

1.3 番茄抗性鉴定方法比较

1.3.1 离体接种和活体接种

离体接种。不同番茄品种在温室育苗,待长至4~5叶期剪取顶部向下第2~3叶片,流水冲洗后,无菌水冲洗3次,平铺于预先铺有湿滤纸的培养皿(9 cm×9 cm)中,采用涂抹法进行接种,置于25 ℃生化培养箱培养,接种后第6天调查。

活体接种。对4~5叶期植株顶部向下第2~3叶片涂抹接种,控制相对湿度100%,温度(25±2)℃,培养2 d后恢复正常培养,接种后第10天调查,分别计算病情指数。

1.3.2 喷雾和涂抹接种技术

不同番茄品系在温室育苗,待长至4~5叶期摘取植株顶部向下第2~3叶片进行离体抗病性鉴定。接种所用番茄灰叶斑病孢子悬浮液浓度为100倍显微镜视野约15个孢子(约3×105孢子·mL-1)。

喷雾接种。用喷壶将番茄灰叶斑病孢子悬浮液均匀喷雾于叶片至有水滴滴落,每片叶约接种0.2 mL。每个品系接种4株,重复3次。

涂抹接种。用毛笔蘸取番茄灰叶斑病孢子悬浮液对选取的叶片涂抹,每片叶约接种0.2 mL。每处理4株8片叶,重复3次。接种后第6天根据病情分级标准计算病情指数。

1.4 统计分析方法

1.4.1 病情分级

根据灰叶斑病接种后病叶发病程度,参照Cho等[4]致病力分级方法进行分级调查。番茄灰叶斑病病情分为5级:1级,叶片上无症状;2级,有黑色枯死点,占叶面积10%以下;3级,病斑面积占叶片面积的11%~20%;4级,病斑占叶面积21%~50%;5级,病斑占叶面积50%以上。

1.4.2 病情指数及抗病评价体系

病情指数=Σ[(该病级值×病级叶片数)/(最高病级数×调查总叶片数)]×100%。

抗性评价标准参照文献[5-6]方法,分为免疫(I,不表现症状,病情指数为0)、高抗(HR,0 <病情指数≤1.5)、中抗(MR,1.5<病情指数≤5)、中感(MS,5<病情指数≤25)、感病(S,25<病情指数≤100),并将I、HR及MR归为抗病,将MS和S归为感病。

1.5 番茄抗源的筛选

从国内外引进78份番茄育种材料及3份杂交组合,共81份种质资源用于抗性鉴定。当番茄长至6~7叶期时,利用涂抹法进行离体接种鉴定,接种部位为顶端向下第2~3片真叶展开,每处理4株8片叶,重复3次。接种后保湿24 h,接种6 d后调查病情指数。

2 结果与分析

2.1 病原菌的鉴定

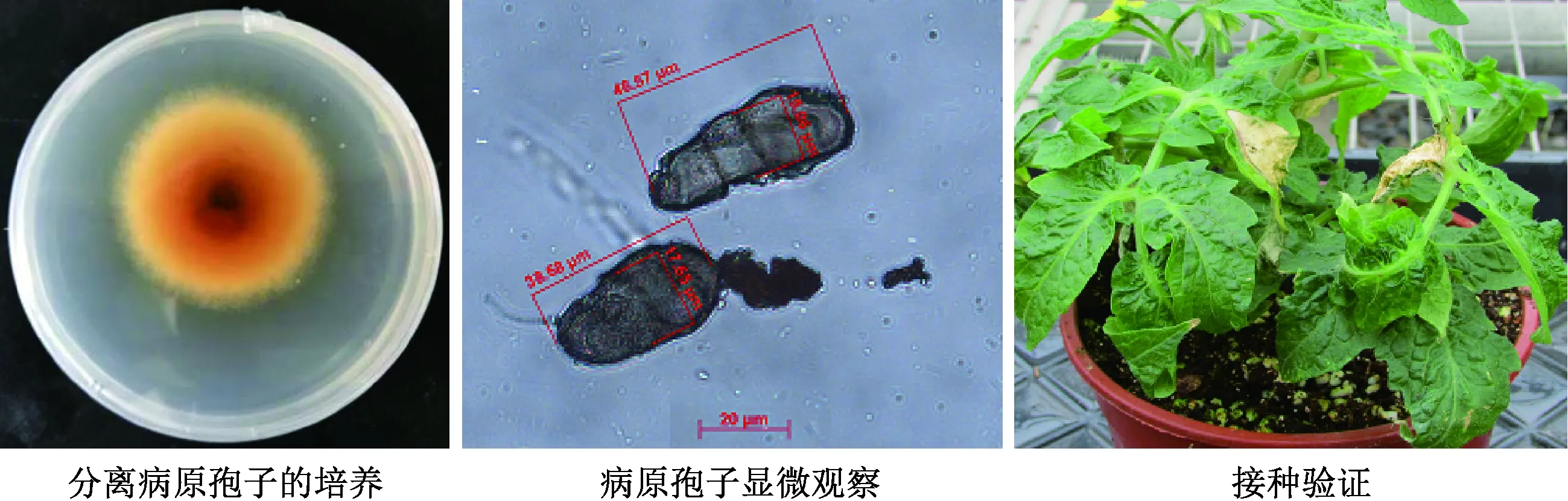

通过显微镜观察到,菌丝体初为白色,后渐呈暗褐色,以及清晰的病原菌孢子图像,分生孢子多单生,倒短棒或椭圆形,顶端钝圆、褐色、光滑,砖格状分隔,一般有3个横隔,1~3个纵隔膜,分生孢子大小为30~55 μm×13~25 μm。单胞茄匐柄霉菌培养时会有色素显现,为黄褐色至红褐色。接种到番茄Micro-Tom叶片上,结果表现为灰叶斑病症状(图1),证实所分离的病原菌为灰叶斑病致病菌。

2.2 抗病性鉴定方法比较

2.2.1 离体叶片与苗期活体接种法比较

由表1可知,比较苗期活体接种和离体叶片接种体系的病情指数大小发现,活体接种结果和离体接种结果基本一致。TY-1活体接种表现为高抗,离体接种表现为中抗;TY-25、T101F-201两种接种方式下均表现为中抗;TY-11均表现为中感;但品系T101F-204在活体接种时表现为中感,在离体叶片接种时表现为感病。从4个品系的接种方法比较结果来看,离体接种后的病情指数比苗期活体接种平均增高1.3百分点,而在T101F-204品系中,病情指数增高12.8百分点,离体接种出现症状比活体接种更加明显。2种接种方法的相关系数达到0.907 5,说明2种接种鉴定方法均可用于番茄灰叶斑病抗病性鉴定。

图1 番茄灰叶斑病病原孢子分离与鉴定

表1 番茄苗期不同接种方法病情指数比较

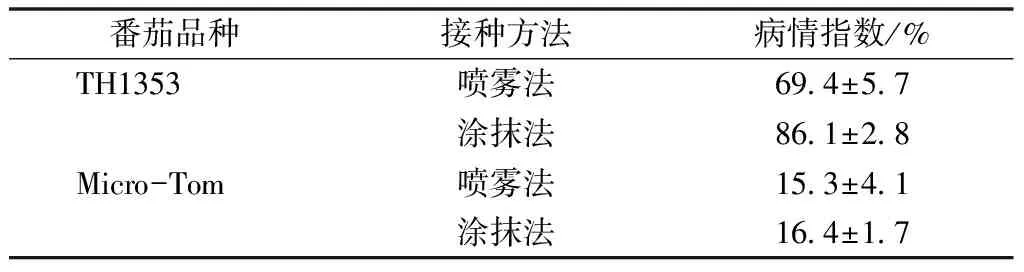

2.2.2 涂抹法与喷雾法比较

由表2可知,2种接种方法均表现出喷雾法病情指数低于涂抹法,且涂抹法接种的品种间的病情指数差异更大,意味着对不同抗病性品种的区分度更高,且涂抹法不同重复间的标准误更小,说明其更有利于减少操作误差。

表2 不同接种方法病情指数比较

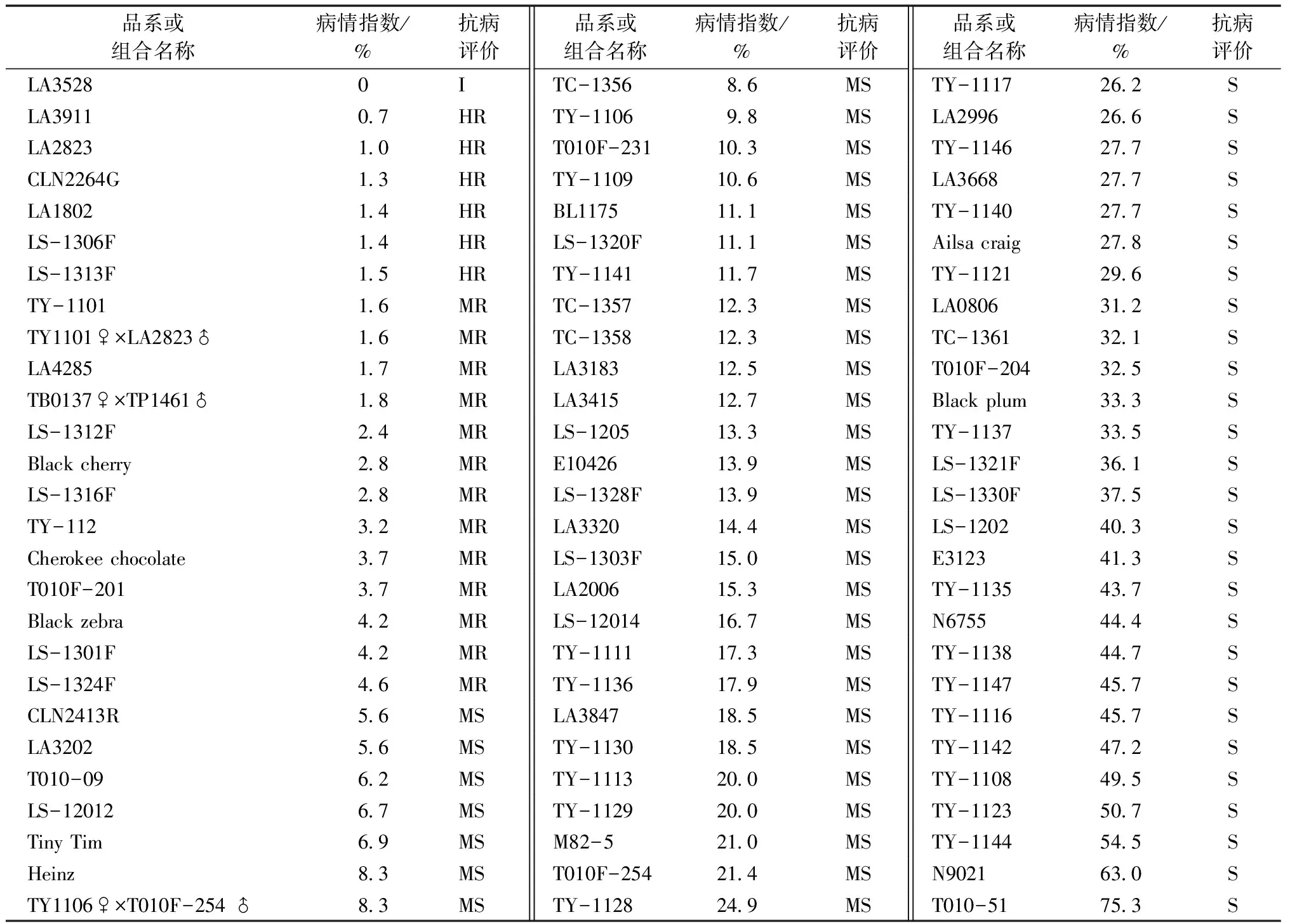

2.3 抗源筛选

试验表明,不同番茄品系间灰叶斑病的抗性差异很大。有的品系所有叶片均发病且十分严重,几乎整个叶片发黄褐化。但采用同样方法接种病原菌,且在相同培养条件下,部分材料的叶片几乎不发病,也观察不到病原菌,不同品系之间叶片发病的病情指数差异巨大。表3显示,在接种的81个番茄自交系或杂交组合中,LA3528、LA3911、LA2823、CLN2264G、LA1802、LS-1306F、LS-1313F等7份材料表现出较强的番茄灰叶斑病抗病性,尤其是LA3528和LA3911为野生番茄材料,对番茄灰叶斑病高抗。LA3528、LA3911、LA2823、LA4285、LA1802均来自于美国种质资源库,CLN2264G来自于亚蔬中心,LS-1313F和Ty-1101为项目组保存的两个自交系。同时发现,TY-1138、TY-1147、TY-1116、TY-1142、TY-1108、TY-1123、TY-1144、N9021、T010-51是易感材料,病情指数在44.7%~75.3%,而这些材料大多含有黄化曲叶病毒病抗性基因。

3 小结与讨论

番茄抗病材料的鉴定与筛选是抗病育种过程中最为关键的环节之一。简便易行的接种体系的建立对番茄抗病材料的鉴定与筛选极为重要。从活体接种和离体的接种结果来看,两种接种方法的结果基本一致,说明两种接种鉴定方法均可用于番茄抗灰叶斑病资源筛选、品种(系)抗性鉴定,对于珍贵材料或者在番茄材料比较少的情况下,可以采用离体叶片接种的方法对材料进行抗性鉴定,简化育种的工作及流程。另外接种结果显示,离体接种出现的症状比活体接种更明显,因而对于筛选到的抗病品种可以采用离体接种的方法进一步高效地筛选出高抗品种。叶片离体接种时采用涂抹法对于验证品种间抗病性的区分度更高,且涂抹法接种均匀,相对于喷雾法更容易控制试验变量,减少由操作引起的试验误差。

接种试验共筛选出对灰叶斑病免疫的材料1份,高抗材料6份,中抗材料13份。感病品种的感病系数超过40%的极感病材料有13份,不同材料对番茄灰叶斑病的抗性差异明显。同时发现,杂交组合TY1101♀×LA2823♂与母本的抗病性表现一致,表现为中等抗性,可能父本的高抗基因为隐性或者在细胞质中遗传。另外发现,TY-1138、TY-1147、TY-1116等是易感材料,病情指数在44.7%~75.3%,这些材料大多含有黄化曲叶病毒病抗性基因。据报道,山东寿光地区大面积推广抗黄化曲叶病毒(TYLCV)病番茄品种后番茄灰叶斑病呈现出暴发流行趋势[7],刘国华[8]曾报道抗TYLCV的番茄品种灰叶斑病发病较重。目前在生产上推广的抗TYLCV番茄品种,如迪芬尼、齐达利、迪利奥、金棚8号、金棚10号等均表现为对灰叶斑的感病性,且感病后发病速度快,影响番茄的品质和产量[7]。本研究的抗性鉴定进一步证实了抗TYCLV品种大多容易发生灰叶斑病,对番茄的生产造成较大危害,因而从国外引进推广抗TYCLV番茄品种时应注意防治灰叶斑病,注重引进品种的本土适应性,同时应加快选育兼抗品种[9-10]。

表3 番茄苗期活体接种灰叶斑病病原菌不同品种病情指数