大数据背景下网络舆情的成因分析及治理探索

2019-12-23李一鸣

李一鸣

摘 要: 网络舆情危机频发成为当前政府急需解决的重要问题。通过对网络舆情的研究,从多元角度追溯网络舆情产生的根源,并从公众、媒体、政府三个方面进行细化分析,深入剖析网络舆情从孕育、产生到传播的整个发展过程及规律。文章对网络舆情的传播走势进行量化建模,提出分阶段引导、对信息与媒体的双层把控、蜂窝式多部门联动的三重治理策略,并探讨其在网络社会环境中的适用性,为政府部门网络舆情危机治理提供决策参考。

关键词: 大数据; 舆情危机; 成因分析; 引导; 治理

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:1006-8228(2019)12-108-04

Cause analysis and governance exploration of network public opinion in the

background of big data

Li Yiming

(School of Communication and Information Engineering, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract: The frequent public opinion crisis has become an important issue that the government urgently needs to solve. Through the research on network public opinion, this paper traces the root cause of network public opinion from multiple perspectives, and conducts detailed analysis from the public, media and government, and deeply analyzes the whole development process of network public opinion from its birth, generation to propagation. The trend of network public opinion is modeled quantitatively in this paper, and a three-fold governance strategy of phased guidance, double-layer control of information and media, and cellular multi-department linkage is proposed. The applicability of the strategy in the network social environment is discussed, to provide the government departments with decision-making reference for the governance of network public opinion crisis.

Key words: big data; public opinion crisis; cause analysis; guidance; governance

0 引言

根據第41次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2017年12月,中国网民的总体规模已达7.72亿,互联网普及率为55.8%,手机网民数量更是由2016年的95.1%上升至97.5%[1]。大数据时代背景下,网民可随时随地通过微博、微信、博客等网络平台发声,互联网已经成为国民获取信息、表达民意的“自由市场”。但是网络的开放性在为公众带来迅捷交流平台的同时,也成为了网络舆情事件滋长的温床,非理性化的自由言论,造成信息真伪难辨。网络舆情治理体系已经成为衡量政府执政能力的重要指标。因此,如何回应网络时代挑战,提高网络舆情监督、引导、掌控能力,成为目前亟需解决的问题[2]。

1 网络舆情及其研究现状

网络舆情是指社会公众以现有计算机网络技术为依托,在区别于现实社会的虚拟空间内,对于国家事务、娱乐事件、公共焦点、社会现象等方面的具体事件而秉持的带有一定影响力与倾向性的个人看法、诉求、政治态度及情绪的总和[3]。网络舆情危机是指在网络虚拟空间内,针对某一特定事件产生的涉及广大民众利益的网络谣言,经由网络平台的升温、发酵,在短时间内形成更大范围的不满与对抗情绪的总和[4]。

为避免舆情危机的产生,国内外的众多学者都进行了相关研究与考证,总的来说包括以下四个方面:①网络舆情成因的研究;②网络舆情传播规律的研究;③网络舆情危机演化过程的研究;④网络舆情危机引导治理方面的研究。但是现有的研究成果多为从宏观角度进行定性分析,对舆情研究量化分析相对较少,且缺乏跨越性的多学科交叉研究和较为全面的理论支撑。因此,本文融合多种理论研究,对舆情危机的产生成因进行微观细化的分析,探讨其与网络舆情引导治理的适用性,以期为政府部门网络舆情危机的引导治理提供决策参考。

2 网络舆情危机成因

综合我国近年来魏则西事件、红黄蓝幼儿园、陕西榆林产妇跳楼案等几起重大舆情事件的系统分析,发现从网络舆情产生成因出发,追溯其产生根源,联系当今社会背景,对于及早发现舆论苗头,把握舆论规模及走向,有效应对化解危机具有重要意义[5]。

2.1 表达自我获取满足的大众需求

大数据时代下,计算机与网络通信技术迅猛发展,整个信息传递环境发生了巨大改变—互联网已经成为不同阶级表达自我思想的新渠道,成为社会公众寻求倾诉对象、宣泄个人情绪的开放性平台。另外处于社会底层的部分公众为了博取社会关注,在虚拟网络空间内肆意传播谣言,他们通过这种“非常规”手段来使自身的社交需求及尊重需求获得满足,来证实自身价值的大小与实现自我价值的输出。

2.2 信息不对称下的媒体反向选择

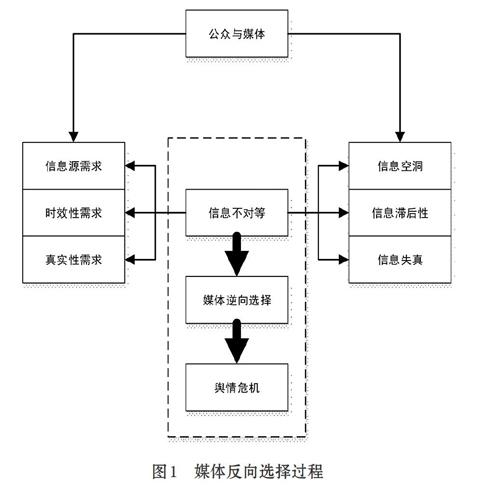

大数据时代下,不同传播主体在信息传播中由于主体身份和地位的差异性,导致信息掌握量和信息真实程度呈不均匀态势分布。当突发事件发生之后,舆论传播环境混乱,各公关媒体、自媒体争相发声,信息搪塞、扭曲、放大的状况屡见不鲜。公众的恐慌、盲从心理驱使他们对于事情的真相急需某种解释,对于信息的需求极为渴望。相反,主流媒体作为政府部门的喉舌,其对于事件的报道不应只是简单地镜像反应,而应通过恰当的方法将网络舆情引导至特定“轨道”,从而有目的性的实现政府线上线下双重治理[6]。

当前两者之间存在信息显著不对称的状况,不仅包括媒体发布信息的相对匮乏,也包括网民所掌握信息的相对过剩,最终造成大众对于媒体极度不信任。如此一来,循规蹈矩的主流媒体便在压力下逐渐退出大众视线,形成一个“乱象媒体市场”,导致信息传播恶性循环,加重舆论危机的滋生发展。媒体反向选择过程如图1所示。

2.3 政府公信力的逐步下降

有研究表明,大数据时代下,政府公信力在全球范围内呈普遍下降趋势。其原因不外乎以下几方面:网络谣言的“裂变式”传播是造成政府公信力下降的首要原因,如果政府不能够及时地追溯信息传播源,对信息发布主体进行严格把关,政府的公信力基础将会被严重削弱[7]。其次是传统行政管理模式应对大数据时代的滞后性。具体表现为:一些地方政府管理僵硬化使其制定的政策措施缺乏灵活性,与网络化时代随性开放的生活方式严重不符;一些地方政府部门机构中间层级冗余导致信息传播速度减缓;此外,一些地方政府眼界狭隘,封闭自我,提供的公共服务和公共产品也难以满足大众的公共需求[8]。最后是当前我国正处于全面深化改革的深水区与攻坚期,社会转型发展致使各类矛盾和利益冲突进一步积聚和凸显[21]。在上述三种原因的逐步“蚕食”下,政府行为制度及处事能力极易遭受质疑,导致网络舆情的引导处置出现低效甚至失效,逐步由普通舆论事件上升为网络舆情危机。

3 舆情综合治理策略

3.1 根据传播走势的分阶段引导

研究网络舆情事件的传播走势,不难发现舆情的发展是一个循序渐进并逐渐衰落的过程,其包括萌芽期、爆发期、扩散期、衰退期、善后期五个阶段。

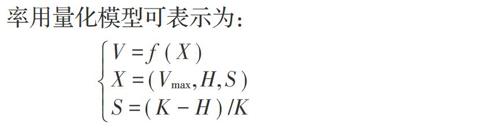

以时间t、传播总量为因素进行数学建模,同时分析舆论不同阶段发展脉络,能够使政府网络舆情引导工作及管控措施更具科学性、有效性。通过研究可以发现目标数量特征与时间t存在明显关系:当时间t在相当小的区间内,目标数量增长较快,当时间t趋于无限大时,目标数量明显下降直至最终平稳。网络舆情的传播与这一增长规律高度吻合。网络舆情的增长率用量化模型可表示为:

其中,V表示舆情总量瞬时增长率,X表示与瞬时增长率呈正相关的所有变量:包括(舆情最大增长率),即在无任何外力作用下,谣言传播的最大速率;H表示初始舆情量;S表示谣言可传播剩余空间;K表示舆情容纳量,即在特定环境下传播受众所能承载谣言的最大值。在网络舆情发展的不同时期,舆论焦点与舆论走势都大相径庭,因此在其发展的不同周期按照其特点进行分阶段引导尤为重要。

3.2 实现信息与媒体“双重把控”

民众信息需求与媒体报道之间的信息不对称问题是导致舆论危机爆发的重要因素。信息不对称一般包括两种情况:信息匮乏与信息相对过剩。净化舆论环境,杜绝虚假性、冗余性信息报道,实现信息与媒体“双重把控”,能够有效避免信息不对称及媒体逆向选择问题。

(1) 实现信息双向流动

我国传统“自上而下”的金字塔式权力结构决定了信息流动只能遵循这种模式。然而大数据时代下公众强烈的信息知情欲必然与此僵硬的模式相矛盾。为了防止矛盾激化,政府应将尊重公众知情权放在首位。通过建立官方平台,加强政民沟通互动,支持民众献言计策,坚决反对隐瞒信息等行为,实现信息“双向流动”。

(2) 舆情信息关键词入库

建立网络舆情信息库,对网络文本高频词汇进行统计,将敏感性词语导入信息库,实现对偏激性、倾向性言论的实施监控,做到在第一时间精准定位舆情来源。在确定关键词且对其进行网络标记后,则可通过人工分析识别“网络推手及水军”,追溯其网络IP,并进行封禁处理。

(3) 完善网络立法,提高网络信息管理执行力

网民及媒体在匿名效应的“庇护”下随意发表恶性言论,是导致舆情危机的关键。因此建立健全网络立法,出台紧跟当前网络发展趋势的网络法律法规成为当务之急。对于个别网民以“言论自由权”为由,制造并推动谣言传播,混淆公众视听等行为,应依法严厉惩处,构成犯罪的,追究其刑事责任。对于媒体,政府应加大查處力度,对违纪违规媒体进行淘汰,提高媒体行业服务门槛。

3.3 “蜂窝式”的多部门联动治理

当前我国网络舆情治理多为“政府主导型治理”,这一模式是我国基本国情与网络环境综合作用的产物。然而大数据时代背景下,该“集权模式”已经不能满足公众日益增长的信息需求,与新时代不符的治理模式往往导致引导结果与期望背道而驰。鉴于此,对舆情事件进行多元主体协同治理刻不容缓。

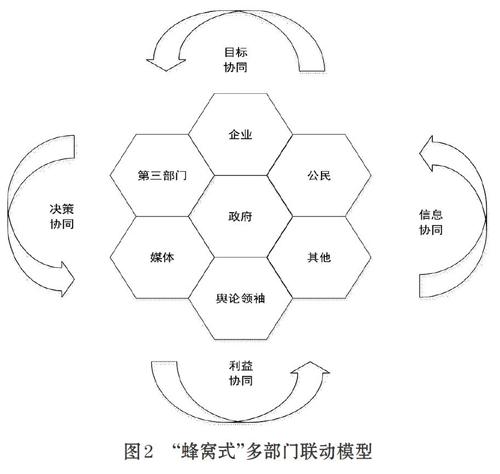

对于协同主体而言,其具有显著多元性,除政府之外主要包括第三部门、公民、企业部门等,各主体在处理公共事务过程中都会因自身资源及能力差异体现出极高的自主能动性。除此之外,单个治理主体间的关系也尤为重要,强调权力分散与自主协调,是协同治理理论的核心问题。基于协同治理这一瓶颈性问题,提出“蜂窝式”多部门联动模型,如图2所示。

蜂窝结构的最大优点即高稳定性,且相对于其他夹层结构而言具有更高刚度与强度[9]。多部门联动下的网络舆情治理可以此结构为基础构建框架——以政府主导的舆情指挥中心为主,围绕其建立多个舆情引导子系统,包括企业、第三部门、媒体、公民、舆论领袖团体,以及其他一些组织,面对舆情危机及压力,可共同承担并予以抵消。该结构使用最少结点从而到达覆盖区域最大化,可有效缓解结构臃肿、多部门职能冲突及不协调等问题。

4 结语

大数据背景下网络舆情的治理是一个过程,需要各方参与,各种要素都要综合考虑。本文对现有网络舆情的成因及现状进行了分析与探讨,提出了一个综合的网络舆情治理策略。在这个治理策略中,以根据传播走势进行分阶段引导为基础,同时加入网络社会价值观引领,多方参与的蜂窝式协同治理机制等要素,使其更综合,更完善,有利于网络社会健康和谐的可持续发展,从而有序地推动社会进步。

参考文献(References):

[1] 第41次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL]. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201803/t20180305_70249.html,2018-03-16.

[2] 何哲,黄璜,刘文宇等. 《建设网络强国、促进国家治理体系和治理能力现代化行动指南——习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话精神学习体会》[J].电子政务,2016.6:2-25.

[3] 杨兴坤.网络舆情引导方法与技巧[J].电子政务,2015.1:8-17

[4] 邓凌月,杜艮芝.新媒体时代强化网络舆情引导研究[J]. 理论学刊,2012.8:77-80

[5] 何永红,戎蕊,兰月新,杨建华. 舆情视角下群体性事件的成因及对策研究[J].现代情报,2014.34(10):4-9

[6] 范晶晶.自媒体时代的网络舆情引导[J].青年记者,2013. 23:11-12

[7] 尚红利.自媒体时代网络舆情政府治理的困境及其消解[J]. 行政论坛,2016.23(2):59-62

[8] 楊妍.自媒体时代政府如何应对微博传播中的“塔西佗陷阱”[J].中国行政管理,2012.5:26-29

[9] 肖湘雄,丁婷婷.多元主体协同:网络舆情治理新方式[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版),2015.16(3):48-51