体用之思:《文选》在初盛唐的接受

2019-12-18李忠洋

李忠洋

摘 要:体用之思是中国古代文集编纂的重要指导思想,其意义在于使文体产生和功用之关系不可分离。这一思辨方式符合中國传统的文学观念,那么《文选》在初盛唐为帝王、学者、文人、士子所接受,也绝非偶然。究其原因,主要有二:一是唐代以经学为主要代表的南北学术的融合与统一为其重要背景原因,二是以诗赋取士制度的推行为其重要推动力。其表现在文人和学者从知识与需求的角度出发,或拟其编排体例,或引其言语。

关键词:《文选》 体用观 初盛唐

中图分类号:I209 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2019)04-86-95

《文选》作为我国现存最早的文学总集,遵循“事出于沉思,义归乎翰藻”的选录标准,选材严谨,既注重文体的实际形质,又能突显每种文体的功用和价值,这种以体用观作为指导的编纂思想为唐人文集编纂所沿用。《文选》选录之文多是典雅之作,也包含了作文之章法和技巧,自其编成之始就被视为文学创作和读书养性的范本。尤其是唐代科举以诗赋取士使《文选》有了更为广泛的接受群体。学者注释,视其为学术研究的对象;文人研读,视其为文章写作的范本;士子抄写、背诵,视其为科举考试的教材。因此,《文选》日益盛行,尤其是在初盛唐时期,已蔚为显学,帝王也对其偏爱有加。作为一种专门之学,《文选》在初盛唐时期为帝王、学者、文士等各个阶层所接受,这与初盛唐南北学术融合、《文选》自身所蕴涵的丰富知识、以及推行科举制度密不可分。本文以体用观为基本阐释框架,试图揭示《文选》在初盛唐的接受对象、原因及产生的影响。

一、《文选》在初盛唐接受的对象

萧统编成《文选》后,正值南北朝时期,中原尚未统一,朝代更迭频繁,战乱频发,至隋实现大一统,才真正有学者开始研究《文选》。以萧该最早,并著有《文选音义》。嗣后,隋唐之交的学者曹宪承此音义之学。其后,许淹、李善、公孙罗等相继教授,使《文选》在初唐大兴,直至开元六年(718),“五臣”注《文选》上表朝廷,玄宗大悦,赐绢及彩百段。此时《文选》已贵为显学,并占有极高的地位,深受王公大臣的青睐。从历时层面看,《文选》的接受经历了发轫期→确立期→兴盛期三个发展阶段。从共时层面出发,我们可以厘清在这一特定历史时期各个群体对《文选》的接受情况。故而,《文选》的受众群体就显得尤为重要。具体来说,受众即读者,就是信息传播的接收者,在传播过程中,他主动参与对文本的解读,而不是一味地被动接受信息1。姚斯指出,“一部文学作品的历史生命如果没有接受者的积极参与是不可思议的。因为只有通过读者的传递过程,作品才进入一种连续性变化的经验视野……从被动接受到主动接受”2。一种文学作品和文学现象是为接受者而创作产生的,那么初盛唐《文选》的接受者按其社会地位可分为帝王、学者和一般士子;按受众的地理范围划分可分为中原、边地和域外。

《文选》的选文标准、录文内容适应唐代社会发展文化教育事业的现实需要,使得它在经过隋代的酝酿之后至唐代空前勃兴,以初盛唐这一时期尤为明显,士子习读它、学者研究它、帝王也提倡它3,唐代诗人们在创作诗歌时更是直接借鉴“《选》语”。简而言之,《文选》在隋唐两代影响巨大,受青睐的程度是空前绝后的。笔者在前贤研究成果4的基础上,从《新唐书》《旧唐书》《全唐文》《全唐诗》等史籍中搜罗《文选》在隋唐之交至初盛唐这一时期传播与接受的史实,从历时和共时两个层面出发,以时间为轴,按社会角色、地理范围对其分类。

第一,社会角色。社会角色分类以接受者的社会地位和身份为基础,据此,按社会角色可将这一时期《文选》的接受者分为帝王、学者和士子三类。

其一,帝王。最高统治者的个人喜好及倾向与《文选》及“《选》学”在初盛唐整个兴盛发展过程密切相关。太宗贞观中期,曾借“《选》语”作《赠得白日半西山》《置酒坐飞阁》《赋秋日悬清光赐房玄龄》等五言诗。其诗出自《文选》卷二十七王粲《从军行五首》其三“白日半西山,桑梓有余晖”5,卷三十一江淹《杂体诗三十首》其四,《魏文帝曹丕游宴》“置酒坐飞阁,逍遥临华池”6,卷二十七,江淹《望荆山》“寒郊无留影,秋日悬清光”7,其乐府诗《饮马长城窟行》更是沿用《文选》卷二十七乐府古辞《饮马长城窟行》,以写时事。据刘鹏统计:在《全唐诗》所收唐太宗九十七首诗中,明显借鉴《文选》的有二十六首,占总数的四分之一略多8,他的这些诗可称为“拟《选》诗”,直接以《文选》诗中的诗句成题。值得注意的是,太宗虽拟《文选》成诗,但内容却与《文选》选诗的标准不一样,他的诗歌仍有南朝宫体诗的某些痕迹。高宗、中宗和玄宗统治期间,都曾以诏令的形式传播《文选》,使其接受群体的范围不断扩大。显庆三年(658),李善尝注解《文选》,分为六十卷,表上之,赐绢一百二十匹,诏藏于秘阁9。约总章(668—670)之后,上元三年(676)以前10,高宗“令(裴)行俭草书《文选》一部,帝览之称善,赐帛五百段”11。从“诏藏于秘阁”“高宗赏赐”等语中,可见高宗对《文选》的重视与偏爱。开元十八年(730),玄宗命秘书省抄写之,赐予吐蕃,可见他对《文选》的重视程度。

其二,学者。唐代治《文选》的学者,以曹宪最先。曹宪撰《文选音义》十卷,在当时很受重视,初唐江淮间研究《文选》的学者,都本于曹宪。在他之后,又有许淹、李善、公孙罗等相继教授《文选》,其学在初唐大兴。曹宪的《选》学研究由许淹、李善、公孙罗继承,尤以李善的成果最为突出。《旧唐书·儒学传》曹宪下附有许淹、李善、公孙罗,列举了他们研究《文选》的相关著作,如许淹尤精诂训,撰《文选音》十卷;公孙罗撰《文选音义》十卷,行于代;李善注《文选》六十卷,朝廷诏藏于秘阁。李善晚年居汴、郑之间,以授《文选》为业,继续扩大《文选》的影响力。至此《文选》正式纳入学术研究的行列之中,成为一种专门之学。玄宗开元年间,吕延济、刘良、张铣、吕向、李周翰等五臣针对李善注《文选》重音义训诂的特点,从义疏角度出发重新注《文选》,名曰“五臣注”,这是不同时期学术观念的碰撞。虽然对于这两个注本的优劣褒贬不一,五臣之一的李周翰抨击李善注《文选》,“全不知有史策,而狂妄注书,所谓小儿强解事也”1。当朝皇帝唐玄宗对《五臣注文选》盛赞有加,他指出此注本“唯只引事,不说意义,略看数卷,卿此书甚好”2。以上引李周翰和唐玄宗所论,从侧面说明帝王的喜好促使《文选》在盛唐成为显学,备受人们推崇,将《文选》的传播与接受推向了高潮。

其三,士子。唐代士子自觉接受《文选》的情况比较普遍,但初唐太宗、高宗两朝这一现象相对较少。究其原因,初唐文坛延續了南朝齐梁文风,诗歌依然没有摆脱宫体诗的套路,这与《文选》选录的诗文格格不入。其后,初唐四杰和陈子昂等人的出现,扭转了这种萎靡浮华的宫廷诗歌风气,尤其是陈子昂主张恢复“风雅兴寄,汉魏风骨”的文学传统,赋予诗歌新的生命力。垂拱二年(686),唐代进士科试杂文用诗赋3,成为《文选》在初盛唐接受的关捩,《文选》也因此作为广大普通士子应试范本。开元六年(718),五臣注《文选》就是针对于此,使其通俗易懂。唐代士子随口引用《文选》中的句子,或拟“选语”作诗的情况相当普遍。如先天年间,萧至忠尝出主第,遇宋璟,璟戏曰:“非所望于萧傅。”至忠曰:“善乎宋生之言。”4李白早年多习作五言律诗和赋体,前后三拟《文选》,只留下了《恨赋》和《别赋》。杜甫在儿子宗武生日时告诫他要熟精《文选》理,在日常教导孩子时也不忘续儿诵《文选》,在他看来,《文选》俨然成为诗歌创作的范本和语料库。盛唐两大著名诗人李、杜都曾明显借鉴《文选》,更何况其他诗人甚至普通士子,可见接受《文选》在当时已成为一种常态。

第二,地理范围。在初盛唐时期,《文选》已蔚为显学,唐人抄写、诵读、注疏之风盛行,《文选》接受者的空间范围也随之扩大,从中原到边地再到异域甚至域外。吐蕃使者奏云:“(金城)公主请《毛诗》《礼记》《左传》《文选》各一部”5,玄宗命有司(秘书省)写之,以赐金城公主,从其请也。上引吐蕃使者所论,显示出《文选》已与儒家经典并列,地位同等重要,且影响深远,远播异域。朝鲜半岛也是当时《文选》的传播范围,《旧唐书》有记载,高丽国子弟,“俗爱书籍,……又有《文选》,尤爱重之。”6亦见《文选》在当时的特殊影响力。敦煌变文中的《秋胡变文》记载,约玄宗天宝年间,秋胡辞妻外出求学,随身携带的十袟文书就有《文选》,将其与儒家经典并举。唐代士子将《文选》看作进士科考试的必要参看书目,哪怕是在远离中原的边地亦如此。

《文选》的传播与接受跨越了时空,影响深远。《文选》的历史生命与接受者的能动介入和参与密不可分。从纵向即历史沿革角度看,《文选》在初盛唐经历了一个由发端到兴盛的接受历程。从横向看,同时代人由于自身的差异对《文选》的接受状况也有所不同,帝王喜爱,学者研究,士子应试,是《文选》在当时广为接受的重要动力。他们是《文选》在初盛唐传播与接受的主要媒介。

二、《文选》在初盛唐接受的背景原因

《文选》共收文体三十七类1,分别是:赋、诗、骚、七、诏、册、令、教、文、表、上书、启、弹事、笺、奏记、书、檄、对问、设论、辞、序、颂、赞、符命、史论、史述赞、论、连珠、箴、铭、诔、哀、碑文、墓志、形状、吊文、祭文。由此可见,所收录的作品是以文体归类排列的,且一体之中的作品再分类,如赋分京都、郊祀、耕籍、畋猎、纪行等十五类,诗又分补亡、述德、劝励、献诗、公宴等二十三类,基本以时代先后为顺序。《文选》因文立体,主要以文体为分类依据,集众多的作家作品于一编,其编纂目的在于“删汰繁芜,使莠稗咸除,菁华毕出”。凡一文体之存在,必然有其所存在的原因和根据,故追本溯源,以推本知变,一切文体产生于用,在用的过程中产生体的变化。

正所谓“天下无无用之体,无无体之用”2,《文选》中的各种文体即实际的形质或称本体,而形质也应具备相应的作用,二者不可分割,用归于体,体以显用。体用之思实为中国哲学最基本的思维方式,亦为《文选》的重要编纂思想。唐代建立了集权的、统一的多民族国家,经济和文化空前统一和繁荣,尤其是太宗、高宗、玄宗偏爱《文选》,使其在初盛唐备受推崇,为《文选》受到广泛关注奠定了基础。从当时的社会环境看,初盛唐文人编纂别集约有两点背景原因。

(一)南北学术融合

具体来说,应该是以经学为主要代表的南北学术的融合与统一。在学术发展史上,经学长期占据主导地位,自“六经”被尊称为“经”以来,经典的阐释之学就成为中国古代学术的主要内容3。皮锡瑞指出,“隋平陈而天下统一,南北之学亦归统一……南方书籍,如费甝义疏之类,亦流入北方”4。由此可见,就当时整个学风而言,是南学与北学的融合统一。如由隋入唐的经学大家孔颖达和陆德明,其经学著作《五经正义》与《经典释文》融合了南北经学发展的成果,具有南北学术统一的鲜明特色。《五经正义》由孔颖达与颜师古、司马才章等奉敕编写的五经义疏著作。《周易正义》用王弼、韩康伯《注》;《尚书正义》用伪《孔安国传》;《毛诗正义》用毛《传》和郑《笺》;《礼记正义》用郑《注》;《左传正义》用杜预《左传集解》。这些注本基本上和陆德明《经典释文》所采用的古注相同,多属南学,都是唐初比较盛行的注解。尽管孔颖达是北方人(冀州衡水),但《五经正义》的义疏和注解都基本采用南方学说,具有南北学术融合的特色。陆德明虽是南方人(苏州吴县),但他亲历陈、隋、唐三朝,由南入北,同样体现出南北学术合流的特点。此外,亦有徐彦《春秋公羊传注疏》、贾公彦《周礼义疏》和《仪礼义疏》、杨士勋《春秋榖梁传注疏》等义疏之作也融合了南北经学,他们的学术成就是本时期南北学术融合趋于统一的概况缩影。

经学作为中国古代学术的重要组成部分与文学有着密不可分的关系。从文学表现方式的角度看,中国文学以抒情为主,文学作品所表达的情感多受经学影响。《尚书·尧典》有“诗言志,歌永言”之说,《毛诗大序》也指出“诗者,志之所之也”,这都是说文学作品是用来抒发感情的,但情感的表达,应敦厚含蓄,要有一种文质彬彬的中和之情。《礼记》“温柔敦厚,《诗》教也”,讲的就是这个意思。唐初魏征等臣奉敕修《隋书》,在其《文学传序》中有云:“江左宫商发越,贵于清绮;河朔词义贞刚,重乎气质。气质则理胜其词,清绮则文过其意……若能掇彼清音,简兹累句,各去所短,合其两长,则文质斌斌,尽善尽美矣。”1既要有“气质”,又要能“清绮”,最终要形成一种温柔敦厚,文质彬彬的文风。唐初魏征等人的文学观念明显受到萧统“夫文典而累野,丽则伤浮,能丽而不浮,典而不野,文质彬彬,有君子之致”2文学观的影响。因此,有学者指出,“《隋书·文学传》中的基本文学观念,很可能即来自萧统”3,二者所提倡的文学观都源于经学。由此亦可见,南北学术统一融合的鲜明特色。学术上的统一,利于文学地位的提升和文学观念的成熟,这是《文选》在初盛唐接受的重要背景原因。更为重要的是,《隋书·文学传》中所推崇的作家如张衡、蔡邕、曹植、王粲、江淹、任昉、沈约等人都有作品入选《文选》4。这说明唐初官方的文学观与《文选》的选文标准比较接近,而其选文标准符合当时官方的统治需要,这或许是《文选》在初盛唐为帝王、学者、士子所推崇,蔚为显学的重要背景原因。

(二)知识与需求

《文选》历来被视为总集之首、文章渊薮,自编成之日始,对其研究便源源不断,对后世影响深远。作为诗文总集,《文选》编纂的目的是存录诗文和提供写作范本,这主要源于《文选》的编辑体例和选录标准。《文选》的选录标准在其《序》中已讲得很清楚了,即“若其赞论之综辑辞采,序述之错比文华,事出于沉思,义归乎翰藻,故与夫篇什,杂而集之”5。“沉思”和“翰藻”基本上可以说是《文选》的选录标准,以阮元为代表的大多数学者赞同此说。后来又有学者指出,《文选》的选文标准以“沉思”和“翰藻”为基础,以其他辅之。具体来说,以《文选序》为选文宗旨,再参证萧统其他的著作,以及同时代人的论述,如《答湘东王求文集及〈诗苑英华〉书》《金楼子·立言》篇、《文心雕龙》。这一选文标准是目前的主流观点,以穆克宏先生为主要代表,笔者亦遵此观点。萧统本人的文学观历来被众多研究者视为《文选》选文的重要参证,他的文学观集中表现在《答湘东王求文集及〈诗苑英华〉书》中,即“夫文典则累野,丽则伤浮。能丽而不浮,典而不野,文质彬彬,有君子之致”6,很明显这是源自儒家文质彬彬的儒家雅正的文学思想。在这一选文宗旨指导下,我们可以看到,《文选》选材严谨且注重辞藻和典故,故所选之文多是典雅之作。也难怪后来的文人视《文选》为文章阅读的范本,奉其为诗文写作的圭臬,士子亦视之为科考的必读书目。还有一点值得注意的是,《文选》以萧统的文学观为基础,分类安排,其偏重于应用文。在《文选》中的诗有“公宴”“祖饯”“咏史”“游览”“哀伤”等二十四小类,除“咏史”和“哀伤”类外,其他都是应用性极强的题材7,对于文而言,除“辞”之外,也都是应用文8。这充分说明《文选》因文立体的分类意识,决定了每种文体都有潜在的接受对象。《文选》选材严谨,以“沉思”和“翰藻”为基础,文质并重,蕴涵着丰富的知识。在隋唐以后的科举考试中,士子们从自身的需求出发,把《文选》当作教材。

对《文选》有需求的对象是科举考试的普通士子。《北史·杜铨传》记录杜正玄当时参加科考的一些情况,其书云:“正玄,字知礼,少传家业,耽志经史。隋开皇十五年,举秀才,试策高第。……素志在试退正玄,乃手题使拟司马相如《上林赋》、王粲《圣主得贤臣颂》、班固《燕然山铭》、张载《剑阁铭》《白鹦鹉赋》……正玄及时并了。素读数遍,大惊曰:‘诚好秀才!命曹司录奏。”1杜正玄应试的篇目多见《文选》,可见《文选》在隋代已作为策试的命题范围。隋朝国祚较短,但其为加强中央集权制度在政治、经济、文化等方面制定的措施和制度,影响深远,多为唐所承袭,故有唐承隋制之说。尤其是隋朝设立的秀才、明经和进士三科,作为以科举制度选拔人才的重要内容,为唐乃至以后的历代封建王朝所沿用。上文提到隋初杜正玄参加科考试策的篇目多来自《文选》,唐代沿用了隋代的以科举为选拔人才的制度,自然也会把《文选》作为命题的重要参考模本。

唐初科举考试是秀才、明经、进士并举。但由于秀才科难度极大,及第的人数也很少,大部分人都不敢应举,到高宗永徽二年(651)基本废除,处于名存实亡的状态2。因此,唐代的科举考试以进士科为主,明经科次之。永隆二年(681)八月朝廷颁布《条流明经进士诏》,以诏令形式改革进士科和明经科考试的内容和形式。改革之后,进士科考试分帖经、杂文、时务策三场;明经科分帖经和试墨策两场。徐松《登科记》卷二:“按杂文两首,谓箴铭论表之类。开元间,始以赋居其一,或以诗居其一,亦有全用诗赋者,非定制也。杂文之专用诗赋,当在天宝之季。”3由此可见,当时进士科试杂文都是当时的应用文体,但进士试诗赋的时间当在垂拱二年4。此外,唐代科考中还有一种被称为“赎帖”的现象,就是以试诗弥补帖经未通过的补救办法,可见诗在科考中的地位。科考中涉及的诗和应用文体在《文选》中都有相应的范文,故唐代士子视其为科考的教材。张鹏飞对《文苑英华》卷一八零至一八九做了统计,这十卷收录唐人科考试律诗四百六十首,考试试题共二百八十一题,多是同一场考试试题。约四分之一的考试诗题取自《文选》诗赋原文之句或李善注解;诗句沿用或衍用《文選》诗赋文语言;试律诗化用《文选》诗赋文篇旨以抒发自己的情怀和期望。5足以说明《文选》对于应试士子的重要性,是《文选》在初盛唐接受的直接推动力。《文选》“极于有唐”,诚非虚语。

三、初盛唐文人的《文选》情结

受各种因素影响,《文选》在初盛唐受到帝王的偏爱,学者的钻研,士子的研读,受到了前所未有的青睐。无论是其编辑体例,还是选录标准,都有文人学者从知识与需求的角度出发,或模拟其体制,或引用其语言等等,作为诗文创作和编辑文集的蓝本。文人和学者也因此对《文选》产生了一种特殊的情结,这成为初盛唐乃至整个唐代的一种重要文学现象。

《文选》是唐代士子的必读之书,受其影响,唐人别集的编排方式与《文选》基本上相同,主要按文体编次,其次序通常是首赋、诗,次表、议,次各种杂文,而以祭文殿后6。别集主要以文体为分类依据,集一个作家的众多作品于一编,其中的每种文体具备相应的作用,其外在表现和内在应用又会产生本体的变化。当某种文体的成就较为突出时,其作用和价值会愈加受到世人的重视,往往有人集其精华为该类体裁作品编选专集。如孟浩然、李贺、姚合等以诗名,有《孟浩然诗集》三卷,《李贺歌诗》四卷,《姚合诗集》十卷;李甘以文著,有《李甘文》一卷;谢观长于赋,故有《谢观赋集》八卷7,等等。诗、赋、文单独成集,可见当时重诗赋、好文的文学风尚。

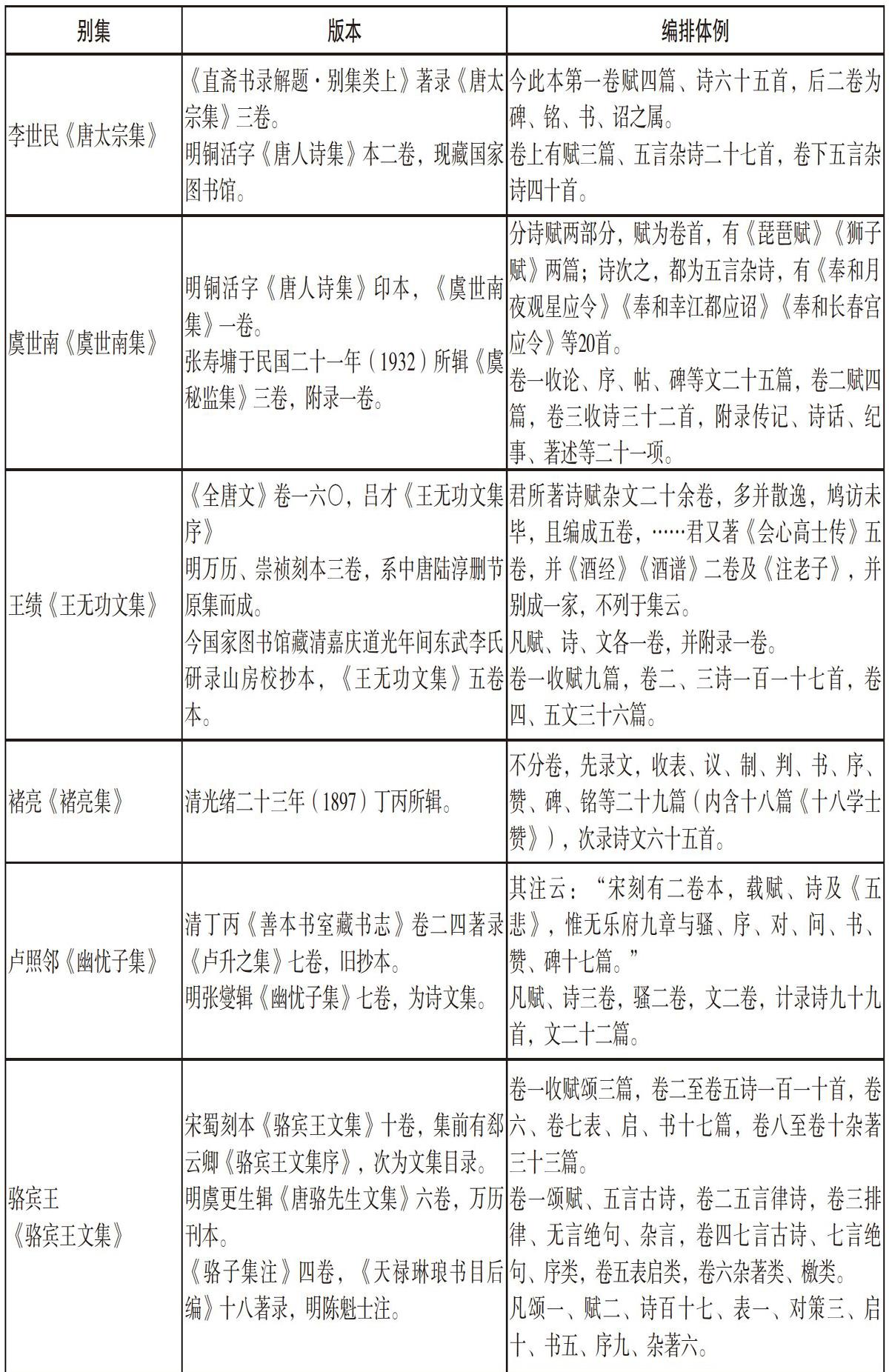

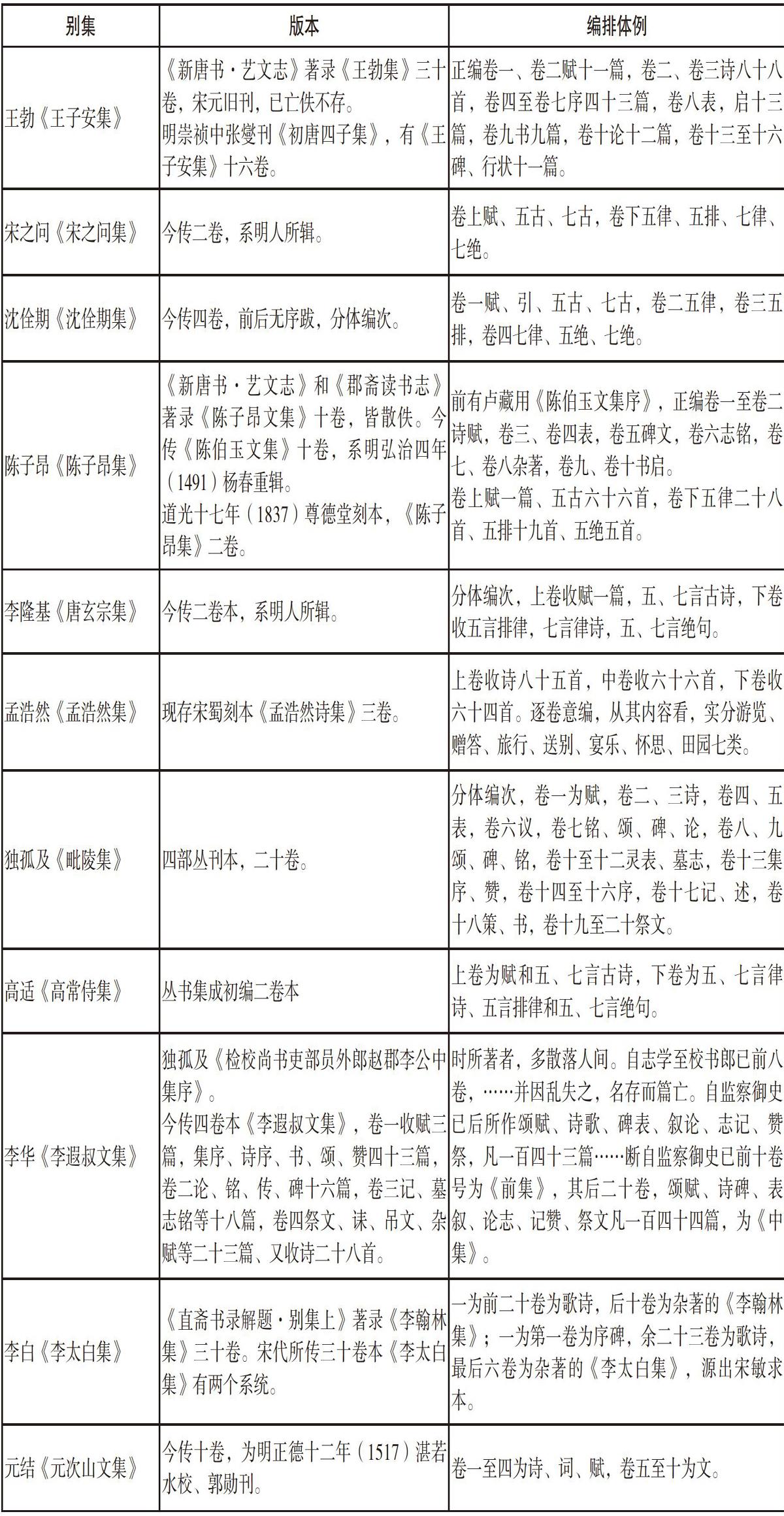

无论是齐梁时期萧统编《文选》,还是唐人编别集,他们的编纂思想都蕴涵了体用之思的基本思维方式。纵观整个隋唐五代,随着创作的发展,人们编纂别集的自觉性进一步提高,别集数量增加得很快,完全超越了以前任何一个朝代1,以唐代尤为突出。《旧唐书·经籍志》“别集”类著录唐集一百一十二家,其目录照抄唐毋煚《古今书录》(四十卷),略为两卷,纪录篇部,录开元盛时四部诸书。故其“别集”类所著录的篇部,基本能反映整个初盛唐时期唐人编撰文集的规模和数量。以下笔者以《旧唐书·经籍志》“别集”类所著录部分的别集,并结合今人相关之研究成果为基础,兹罗列其编排体例情况如下表2:

从上表中可以看出,初盛唐文人别集遵循“因文立体,以类相从”的编辑体例,基本方法是按文体编排,每一文体之下又按时间先后次序再编。一般是赋统其首,诗、表、议、论、赞等各种杂文次之,墓志、形状、诔文、祭文居末,这基本上与《文选》的编次相同。我们知道萧统编《文选》以赋篇居首,其依据源于汉魏以来目录学分类和编集体例,以及班固所谓“赋者,古诗之流也”文体观的影响,但值得注意的是汉魏六朝时期在目录学和编集体例的时候以赋居首,这已成为一个习惯1。《汉书·艺文志》“诗赋略”先列屈原赋、陆贾赋、荀卿赋、杂赋四类,再列歌诗。萧统《文选序》谓“古诗之体,全取赋名”,显然受到班固《两都赋序》“赋者古诗之流”的影响。《文选》将《两都赋》置于第一篇,又以其序中的这句话置于篇首2,这显然说明《文选》以赋为首的文体编次的渊源所在。《隋书·经籍志》集部分类沿用此例,其集部先列赋,然后诗。可见,初唐文人编集和目录学著作都受《文选》先赋后诗次序的影响。

上表中《孟浩然诗集》上、中、下三卷逐卷意编,按内容分游览、赠答、旅行、送别、宴乐、怀思、田园七类。这与《文选》中同类体裁作品二级分类的原则相同,比如《文选》赋分京都、郊祀等十五类,诗又分补亡、述德等二十三类。唐代由于雕版印刷技术尚未广泛应用,别集多以写卷形式流传,加之战争等因素影响,造成别集散佚、讹误、篇次错乱等,很难见到唐人别集的原始面貌。文人别集编排的情况多见于人物列传和《两唐书》中的《经籍志》和《艺文志》,到了宋代雕版印刷术的推广应用,唐人别集整理刊刻迎来了一个高峰期。明代中叶受尊唐之风影响,刊刻唐人别集之风很盛,清代朴学兴盛,在整理唐人别集时求全求真,多为别集笺注本。虽如此,但其编次体例的大概情况仍可推知。如独孤及《检校尚书吏部员外郎赵郡李公中集序》云:“(李华)自监察御史已后所作颂赋、诗歌、碑表、叙论、志记、赞祭,凡一百四十三篇……断自监察御史已前十卷号为《前集》,其后二十卷,颂赋、诗碑、表叙、论志、记赞、祭文凡一百四十四篇,为《中集》。”3今传《李遐叔文集》虽然在卷数不及原集,但其编辑体例与原集相同。并不是所有的唐人别集都按赋统其首的编排次序,也有以诗置于首的编次,如上表中的《元次山文集》,这或许是诗歌最能体现元结的文学思想,或是诗歌在其作品中所占比重大,亦或是编者从中国文学传统的情志论出发,以诗歌为立言之论置于篇首。唐刘禹锡编《吕温集》,以《人文化成论》至《诸葛武侯庙记》为上篇4。刘禹锡对此解释道:“古之为书者,先立言而后体物,贾生之书首《过秦》,而荀卿亦后其赋。”5刘禹锡编集援引贾谊、荀子之例,以这些最能体现作家思想,最为重要的文体往往置于文集首卷。虽有特例,但唐人编集的基本编纂方式仍是按文体编排,且以赋居其首。上文笔者已讲到《文选》作为士子科考和文人写作的必读之书,在初盛唐广为接受,别集作为衡量文学史料乃至文学发展的重要标志,故深受其影响。

在此背景下,初盛唐文人大量引用或借鉴“《選》语”,大诗人李白前后三拟《文选》,留《恨》《别》二赋;杜甫甚至教子诵《文选》。刘鹏统计出了在初盛唐诗歌中最受青睐的前二十位《文选》作家及其作品,其中曹植的作品被借鉴一百八十次,《赠白马王彪》有二十五次;江淹的作品一百七十五次,其中《杂体诗三十首》更是达到了一百三十次之多;谢灵运的作品一百六十九次,其中《拟魏太子邺中集诗》二十五次;《古诗十九首》有一百六十三次;陆机的作品一百五十六次,其中《拟古诗十二首》三十七次6, 等等。《文选》作者雅正的文学观及其编辑思想与中国传统的文学观念是一致的,因此,《文选》中的作品尤其以诗赋最为初盛唐文人所推崇,科举试诗赋是最直接的推动力。

体用之关系作为文集编纂的重要指导思想,亦为唐人编别集所援用。一种文体在产生之初,已有其潜在的预设读者,即一种潜在的隐含的接受对象,最终在作者和读者的对话中产生了文体,不同的对话场合又会形成不同的文体。从文学本体论的角度讨论《文选》的体用关系,力图厘清《文选》在初盛唐的接受对象和原因。唐代以经学为主的南北学术合流是《文选》接受的重要背景原因。以诗赋取士制度的推行,广大知识分子从知识与需求的角度出发,奉《文选》为科考之圭臬,文人视之为文学创作的范本,这是《文选》接受的重要推动力,而帝王的偏爱则起到了推波助澜的作用。初盛唐文人的诗文或学习《文选》之词藻、作文之技法,文人编纂别集亦模拟其编排体例,《文选》的接受迎来了一个高峰期。

责任编辑:朱伟华