基于数据挖掘分析古籍针灸治疗面瘫的腧穴应用规律*

2019-12-18马天一刘纯燕徐振华

马天一,谢 煜,谭 丽,刘纯燕,徐振华△

(1.广州中医药大学针灸康复临床医学院,广东 广州 510405; 2.广东省中医院,广东 广州 510120;3.广州中医药大学第二临床医学院,广东 广州 510405)

面瘫是以口角歪斜、眼睑闭合不全、流涎、讲话漏风等为主要表现的临床常见疾病,我国古代对面瘫的认识最早可追溯至《黄帝内经》时期。针灸作为治疗面瘫的优势治疗手段[1-2],其选穴、刺激量、时间因素等问题对疗效的影响却一直难有定论[3]。本研究溯本追源,通过整理符合面瘫相关症状的古籍条文,总结、分析古代针灸治疗面瘫的选穴规律及配伍特点,为当前针灸临床及科研提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源和采集方法

本研究采集的古代文献资料源自湖南电子音像出版的第5版《中华医典》[4],针灸推拿分部所收录的53部中医古籍,以“口僻”“口”“口喎”“口眼歪斜”“口眼斜”“口眼僻”等检索词分别进行检索,同时结合已出版的书籍对条文进行校正。共检索收集到相关条文298条,涉及了53个腧穴,共计448频次。筛选处方则保留有主穴或主穴+配穴的条文,剔除腧穴的功能描述类条文,共计收集103条处方,其中包括55条单穴处方。

1.2 纳入标准

①通过上述检索词检索到的条文;②腧穴单穴主治及配伍主治时涉及与面瘫相关症状的条文;③涉及符合面瘫相关症状的医案中以针刺、艾灸或针灸并用为主要治疗手段的条文。

1.3 排除标准

①只进行症状描述、理论探讨,而无明确穴位、针灸处方的条文;②以药物或非针灸治疗为主要疗法的条文;③用检索词检索《中华医典》时出现的国外书籍中的条文,如日本、韩国、朝鲜的医籍。

1.4 数据预处理

1.4.1 腧穴名称的规范 将缩略词通过原文及上下文的描述进行分析校对,如将“三里”具体为“手三里”或“足三里”,将“和髎”具体为“口禾髎”或“耳和髎”,“通谷”应为“腹通谷”。“地五”记录为“地五会”;有别名的腧穴,如“人中”统一为“水沟”;繁体字、通假字规范为现代汉语,如颧窌为“颧髎”,巨窌为“巨髎”,温留为“温溜”,大渊更正为“太渊”。

1.4.2 争议条文处理 对于具有争议的条文,由3位评价员进行讨论、筛选、核对,以降低数据噪声。

1.4.3 去除重复数据 对数据进行反复核对,筛选重复的条文引用,如《百症赋》中“颊车地仓穴止口于片时”在多部医籍中均有提及,仅记录1次。又如《中华医典》中《针灸集成》与《勉学堂针灸集成》作者同为清代医家廖润鸿,记录时保持书名一致,避免重复。

1.5 建立数据库

将处理后的条文录入Microsoft Excel 2017进行数据管理,建立针灸治疗面瘫的古籍数据库。每条条文均录入年代、作者、书名、章节名称、原文、穴位、治疗手段;治疗手段包括针刺及深浅,艾灸及具体壮数。其中作者、年代、书名、穴位为必录内容,其他根据原文记载情况进行记录或空缺。

1.6 统计学方法

利用Microsoft Excel 2017对上述录入的针灸腧穴数据进行频次统计,将103条针灸处方中的高频腧穴数据利用SPSS 23.0进行系统聚类分析[5-6],Clementine18.0软件进行关联规则分析。

2 结果

2.1 腧穴使用频次结果

腧穴使用频次是指在古籍条文中腧穴所出现的次数,结果用频次和频率表示。通过对“针灸治疗面瘫的古籍数据库”进行统计分析,共涉及穴位53个,其中包括十四经穴51个,经外奇穴2个。腧穴总使用频次为448次,腧穴频次较高的穴位有 :地仓、颊车、承浆、水沟、列缺、二间等,频次排名前20位的腧穴按降序排列,见表1。

2.2 腧穴-经脉相关性结果

在针灸治疗面瘫的经脉选用中,以足阳明胃经的选用最为频繁,其次是手阳明大肠经、足少阳胆经、督脉及肺经;而足厥阴肝经、手厥阴心包经的使用频次较少;经脉选用中并未涉及足太阴脾经、手少阴心经。另外,足阳明胃经经穴涉及腧穴种类最多,且大多分布在头面部,其他组穴亦以头面颈项部穴位为主。经脉选穴以阳经经穴为主,共364次,阴经经穴相对较少,仅81次。见表2。

2.3 腧穴-部位相关性结果

腧穴选用涉及最频繁部位主要集中在头面颈项部,其次为上肢部、下肢部。在胸腹部的选穴较少,并未涉及背部、腰骶部腧穴,见表3。

2.4 腧穴-特定穴相关性结果

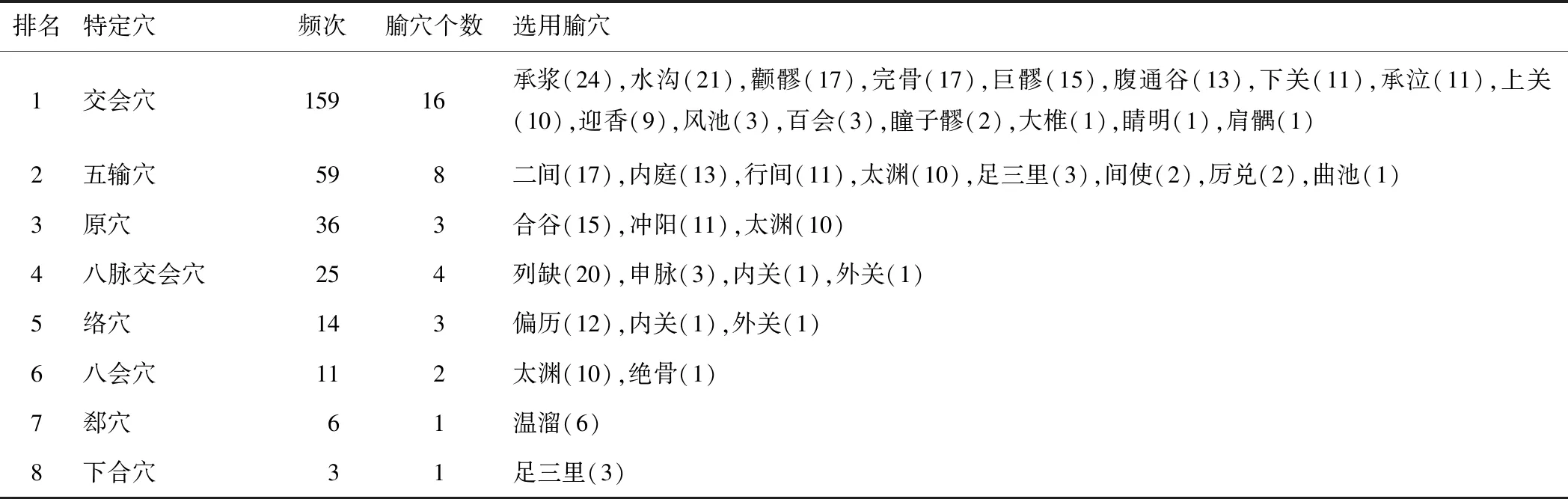

在针灸治疗面瘫的腧穴选用中,特定穴使用最为频繁,频次高达313次,非特定穴为135次。而特定穴选用中以交会穴的使用最频繁,涉及腧穴数最多,其次运用较多的是五输穴、原穴及八脉交会穴。交会穴中以头面部腧穴选用为主,其中承浆穴、水沟穴应用频次最多; 五输穴中则以荥穴频次最高,涉及的原穴主要以阳明经为主,涉及的八脉交会穴中主要通任脉、阳跷脉。见表4。

2.5 高频腧穴的聚类分析结果

将103条处方中频次大于10次的高频腧穴进行聚类分析,根据冰柱图结果,按15个聚类群分,可得出有效聚类群4个,无效聚类群11个。4个有效聚类群为: 上关-下关;翳风-通天-冲阳-腹通谷;偏历-行间-内庭-二间;合谷-水沟。见图1。根据谱系图结果,当距离为20时,可将腧穴分为两大群集,进一步整理出腧穴群集表,听会-颊车-地仓为群集2,余腧穴为群集1。见图2、表5。

2.6 关联规则结果

本次研究对高频腧穴采用Apriori算法建模[7],设置支持度为10%,置信度为70%,共得出7组腧穴关联组 :地仓-合谷;地仓-听会;颊车-听会;地仓-颊车;水沟-合谷;颊车-合谷;地仓-水沟。见表6。

表1 高频腧穴频次表

表2 腧穴-经脉频次表

表3 腧穴-部位频次表

表4 腧穴-特定穴频次表

图1 高频腧穴聚类冰柱图

图2 高频腧穴聚类谱系图

表5 腧穴群集表

表6 高频腧穴关联规则表

3 讨论

中医学认为面瘫的发病在于风寒、风热、风痰等邪气乘虚侵袭面部经络,导致面部经筋功能失调,经络气血痹阻,出现口眼歪斜、眼睑闭合不全、流涎、讲话漏风等症状[8-9]。而针灸作为治疗面瘫的优势治疗手段[10-11],其疗效、预后差别很大,在具体实践操作中如针灸的介入时机,疾病不同时期的取穴、刺激量等问题众说纷纭,尚缺乏共识,故本研究溯本追源,在古代针灸医籍中,应用数据挖掘技术,分析、总结古代针灸治疗面瘫的取穴特点及规律,以期为临床治疗及科研提供参考。

本研究结果显示 :所选腧穴的归经分布在10条正经及督脉、任脉,以阳经居多,阴经为少,结合面瘫的病位及病因病机特点,其理论基础在“风为阳邪”“病在上者阳也,病在下者阴也”。排在前列的经脉包括阳明经、足少阳胆经、督脉,亦有从阴经(如任脉,手太阴肺经等)取穴者。因阳明经多气多血,且主肌肉疾病,督脉总督一身之阳气,阳明经、督脉、胆经、任脉、肺经之循行皆至头面。故古人治疗面瘫的取穴主要体现了“经脉所过,主治所及”的原则。

在所选腧穴方面排在前10位为 :地仓、颊车、承浆、水沟、列缺、二间、完骨、颧髎、听会、巨髎。地仓、颊车穴的使用频率最高,说明古人对地仓、颊车治疗面瘫已有深刻的认识,既符合局部取穴的近治作用,又符合经脉辨证取穴原则。又如地仓穴在口轮匝肌、颊肌处,受面神经颊支、下颌缘支、面神经颊肌支的支配,其皮下组织有面动脉、面静脉的分支通过。颊车、承浆、水沟,包括其他高频使用的头面部腧穴(如完骨、听会、巨髎等)均有此类结构上的特点,因此古代针灸治疗面瘫的选穴同样符合现代医学理论中对面神经解剖及面神经麻痹的疾病认识,即针灸可通过改善神经、肌肉、血运的情况而起到改善面部症状的作用[12]。另外,四总穴歌中记载“头项寻列缺”“面口合谷收”,在本研究的腧穴频次表中可发现古代针灸治疗面瘫的远道取穴以列缺穴频次更高,而非合谷穴。综观腧穴穴性,列缺为肺经之络穴,络属于肺,别走阳明,一方面肺主皮毛,列缺可行疏风解表之效,另一方面阳明主治肌肉疾病且循行上至头面,再者列缺穴通任脉,任脉上行环唇,经脉所过,主治所及,而合谷穴仅为阳明经原穴,较之而言,列缺则更具有多重性作用。

在选穴部位方面,头面颈项部取穴居多数,体现局部取穴,其次为上肢、下肢部的腧穴选取,体现远道取穴。而古代治疗面瘫少有腹部及背部的选穴,符合古籍中所记录的面瘫的病位在阳明经筋[13-14],而非脏腑的特点,如《诸病源候论·偏风口候》记载:“偏风口是体虚受风,风入于夹口之筋也。足阳明之筋,上夹于口,其筋偏虚,而风因乘之,使其经筋急而不调,故令口僻也”,故选穴部位上体现出的特点为 :头面颈项局部取穴配合循行经过头面之经脉的远道取穴。

特定穴的使用方面,以交会穴使用最多,因阳经交会于头面部,选取交会穴可联系多条相关经脉,扩大“主治所及”的范围;其次为五输穴,且以五输穴中的荥穴为主,因荥主身热,主阳病,善治头面五官病。

在高频腧穴聚类分析中冰柱图得出4个有效的聚类群,其中上关-下关为局部取穴,可疏通气血;翳风-通天-冲阳-腹通谷以祛风通络;偏历-行间-内庭-二间一组多为荥穴,合谷-水沟一组均有清热解毒祛邪之用;树形图的进一步分析中可得出腧穴群集表,在第1群集中,水沟-合谷-承浆与其余腧穴可形成常用配伍,在第2群集中,地仓穴有别于同组其他腧穴,且第二群集腧穴(地仓-颊车-听会)普遍可与第一群集腧穴形成配伍。因本研究是基于系统聚类分析对古籍处方中腧穴使用度的聚类,可见在古人的认识里,地仓-颊车-听会、水沟-合谷-承浆为针灸治疗面瘫处方中重要的基础腧穴,可与其他腧穴同时使用形成穴组,灵活使用。在腧穴的关联分析中,同样提示应重视地仓、颊车、听会、合谷、水沟等腧穴的配伍应用。因此,今后可进一步研究有效核心穴组的作用机制、疗效差异性,以弥补目前研究的不足。上已述及,列缺穴的单穴应用频次高于合谷穴,结合关联分析结果可推断,古人通过将合谷穴与其他局部穴位形成配伍以加强腧穴协同作用。

另外,从古人对面瘫的针灸治疗中不难发现,古代对于面瘫的疾病认识并未涉及疾病的分期,而从本研究得出的穴组特点可推测古籍条文中的记载多为急性期患者,这可能与当时的历史特点或对疾病的认识局限有关。我们认为中医对面瘫的认识同样在不同的时期有不同的核心矛盾,如面瘫的早期主要为邪盛瘀阻,中期为正虚邪恋,晚期为痰瘀阻滞[15-16]。因此,在针灸治疗中针对关键病机选取有效腧穴尤为重要。

综上,本研究采用数据挖掘技术分析、总结了古代针灸治疗面瘫的腧穴选穴规律及配伍特点,即古代治疗面瘫的选穴思想主要基于“经脉所过,主治所及”的原则,多选取阳明经腧穴、头面颈项部腧穴以及交会穴,五输穴中多选取荥穴,局部取穴的同时配合远道取穴,并且尤其重视地仓-颊车-听会、水沟-合谷-承浆与其他腧穴的灵活配伍,通过配伍丰富腧穴的多效性。整体而言古代针灸治疗面瘫有其独特的认识,也有相对的局限,为当代针灸临床及科研提供了思路,同时也说明数据挖掘技术用于针灸处方选穴规律和配伍规律的研究是有意义的。