运用心电散点图及逆向技术对房性期前收缩未下传的临床分析及鉴别诊断

2019-12-16武求花龚春武洪林

武求花,龚春,武洪林

本文价值:

(1)本研究采用心电散点图及其逆向技术(简称散点图法)对房性期前收缩未下传(nPACs)进行分析研究,得出散点图法对房性和室性期前收缩的检出率高于传统模板法,结合逆向技术可对nPACs散点进行快速计数,弥补了传统模板法的不足。(2)运用《几何画板》测量出nPACs前、后点集的直线斜率以及其关于45°等速线对称性分布特征,可以与2度Ⅰ型房室传导阻滞(AVB)相鉴别。(3)通过分析房性期前收缩(PACs)及未下传的发生机制,可以发现引发心房扑动、心房颤动的始动因素,为临床减少脑卒中等并发症的发生、选择治疗方案和观察疗效提供新的工具和手段。

本文局限性:

(1)本文动态心电图系统中的心电散点图制作的横纵坐标上限是2 s,如果出现R-R长间期>2 s的吸引子,则不能完整显示,有待将动态软件升级为改良的散点图,坐标上限可以调整至4 s,在散点图上才能完整地显示原本丢失的散点,远端特殊的三、四分布图形可以完美呈现出来,可以全面地反映长R-R间期散点图特征[1]。(2)本组病例样本数少,需要扩大病例数做进一步研究。

[1]向黎明,刘鸣.改良的RR间期散点图及其逆向技术在经典病态窦房结综合征诊断中的临床应用[J].实用心电学 杂 志,2016,25(6):393-397,403.DOI:10.13308/j.issn.2095-9354.2016.06.003.XIANG L M,LIU M.Clinical application of improved RR interval scatterplot and its reversal technique in diagnosing typical sick sinus syndrome[J].J Pract Electrocardiol,2016,25(6):393-397,403.DOI:10.13308/j.issn.2095-9354.2016.06.003.

房性期前收缩(PACs)是临床常见的心律失常。临床对偶发的PACs一般不太重视,其实,部分偶发PACs并非真正意义的偶发,这与动态心电图的软件及期前收缩发生的类型有关。动态心电图中的编辑模板应用的是形态信息的分类统计法,对提前的宽QRS波诊断比较有优势。不过,对窄QRS波的PACs而言,其检出率是以R-R间期的提前率来诊断并计数,如果PACs未下传到心室,由于没有形成QRS波,所以很难诊断,只能在长的R-R间期里寻找有无PACs未下传(nPACs)的发生,但不能快速计数,以至于造成PACs的漏诊,诊断准确性下降[1]。目前,心电散点图在诊断PACs方面有优势,随着软件的不断更新,心电散点图不但可以诊断各种心律失常,而且可以快速计数。本文通过对nPACs患者心电散点图的特征进行总结,并结合逆向技术与2度Ⅰ型房室传导阻滞(AVB)相鉴别[2],进一步提高PACs的诊断准确性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2016年1月—2018年6月于江苏大学附属武进医院就诊的心律失常患者108例,其中男72例,女36例;年龄12~106岁,平均年龄(70.0±15.0)岁;nPACs≥ 100次 /24 h 68例,2度Ⅰ型 AVB 40例;伴发疾病:高血压56例,糖尿病27例,脑梗死23例,心力衰竭23例,冠心病21例,低钾血症13例,高脂血症10例,肺栓塞1例,病态窦房结综合征1例,部分患者同时合并多种疾病。将nPACs≥100次/24 h患者作为A组,2度Ⅰ型AVB患者作为B组。

诊断标准[3]:(1)nPACs是指心房内异位起搏点提前发生激动产生P'波、正常传导时形成P'-QRS-T波群,P'-R≥0.12 s,若传至交界区时,该区正处于绝对不应期,则P'后无QRS波群。(2)2度Ⅰ型AVB是指P-R间期呈进行性延长,直至QRS波群脱落;脱落后的P-R间期恢复,以后又逐渐延长重复出现。

1.2 方法

1.2.1 仪器设备及分析方法 采用美国DMS公司十二导联或三导联24 h动态心电图仪,对患者进行连续监测,记录时间不少于22 h。对大数据监测需人工排除伪差,然后通过计算机系统,以相邻两个R-R间期按照时间顺序,顺向迭代方式做图(X=RRn,Y=RRn+1)自动制成心电散点图。坐标单位:ms。由具有主治医师以上工作经验的医师分析,A组患者的动态心电图数据先进行常规模板分析法(简称模板法),后通过心电散点图及其逆向技术的分析方法(简称散点图法)进行比较分析。

1.2.2 心电散点图特征[4](1)窦性心律点集呈棒球拍状散点纵向分布45°等速线:呈一分布图形,B线斜率为1。(2)单纯室性期前收缩:呈特征性四至五分布图形,B线斜率等于0。(3)PACs的散点图特征呈四至八分布图形,期前收缩前点、期前收缩点、期前收缩后点与窦律点集在坐标近端,呈四至五分布图形;未下传前点、后点及连续的未下传点集在远端,呈二至三分布图形。(4)2度Ⅰ型AVB的散点图特征也是远端二至三分布图形,心房颤动心电散点图特征是扇形。

1.2.3 心电散点图逆向技术 通过选中心电散点图上特定散点,逆向追踪形成该散点的相关心电图片段,从而实现心电散点图与实时心电图的互动[2]。

1.2.4 直线斜率 以A组患者前、后点集顶端连线为长轴,利用美国V5.06《几何画板》软件测量该直线的斜率;采用同样的方法测量B组患者的阻滞前、后点集的直线斜率并加以比较[5]。

1.3 观察指标

1.3.1 以模板法和散点图法分别对A组患者发生PACs、nPACs、阵发性房性心动过速、室性期前收缩、最快心率、最慢心率及总心搏数的检出数量进行比较。

1.3.2 运用《几何画板》对A组未下传的前、后点集与B组阻滞的前、后点集的直线斜率进行比较,对两组患者前、后点集关于45°等速线的对称性进行比较。

1.4 统计学方法 应用SPSS 17.0统计软件进行数据处理,服从正态分布的计量资料以(x±s)表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用成组t检验;不服从正态分布的计量资料以M(QR)表示,组内比较采用Wilcoxon秩和检验,组间比较采用两独立样本秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

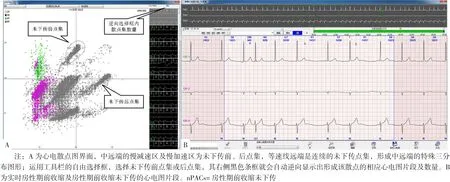

2.1 A组患者模板法及散点图法心律失常检出情况比较 模板法PACs、阵发性房性心动过速、室性期前收缩检出数量小于散点图法,总心搏数检出数量大于散点图法,差异有统计学意义(P<0.05)。两种方法最快心率及最慢心率检出数量比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。模板法难以统计nPACs数量,故本组病例未统计;而通过散点图法能比较方便地获得nPACs数量(见图1)。

2.2 A、B组未下传或阻滞前、后点集直线斜率及其对称性比较 A、B组心电散点图未下传或阻滞前、后点集直线斜率比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。A组未下传前点集直线斜率倒数与后点集直线斜率比较,差异无统计学意义(P>0.05);B组阻滞前点集直线斜率倒数与后点集直线斜率比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表3、图2)。

3 讨论

PACs的潜在危害性已逐渐被重视,频发的PACs被证实与心房颤动的发生有关[6],由PACs诱发的心房颤动比例高达95.3%,心房颤动患者发生脑卒中的风险极高,是无心房颤动患者的2~7倍[7-8]。研究表明,不同类型的PACs对血流动力学的影响也不同,PACs提前率越大其影响越大[9]。故对于频发、提前率大的PACs,其检出率尤为重要,而动态心电图是此类心律失常首选的无创检查方法。传统模板分析法临床运用已久,分析比较耗时,不能满足临床需求;心电散点图分析法是一种新的诊断技术,能对PACs进行快速诊断和鉴别诊断。本文通过对nPACs患者心电散点图的特征进行总结,结合逆向技术与2度Ⅰ型AVB相鉴别[2],进一步提高PACs的诊断准确性。

表1 A组患者模板法及散点图法心律失常检出情况比较〔M(QR)〕Table 1 Comparison of arrhythmia detection by template-based method and scatter plot method in group A

图1 nPACs心电散点图界面及实时心电图片段Figure 1 Interface of nPACs ECG scatter plot and real-time ECG fragments

散点图法是一种快速有效的新型诊断方法,其是以相邻R-R间期的分类规律,表达各种不同节律的信息,是一种混沌的理论。本文运用模板法和散点图法两种分析方法对A组患者进行PACs及其他心律失常的检出情况进行对比分析,发现散点图法检出各种心律失常的数量比模板法多,尤其是PACs及nPACs检出数量比较多,nPACs检出数量为347.00(1 250.75),而模板法难以统计nPACs数量,故本组病例未统计。具体原因为,模板法编辑心律失常是以心室QRS波形态和R-R间期提前率为分析前提的,当PACs提前率增大落入房室交界区的绝对不应期时,不能下传到心室,不能形成QRS波,因而形成长R-R间期,即为nPACs,模板法只能在长R-R间期中寻找有无nPACs,但很难统计出数量,因长R-R间期并非均代表nPACs。与上述方法不同的是,散点图法依据吸引子理论,而不稳态吸引子的数目与心律起源点的数目有关,可反映不同心律起源点交替的次数。nPACs形成的长R-R间期与其前或其后的窦性心律的短R-R间期形成的散点集分布在远端,呈二至三分布图形,运用逆向技术就能显示nPACs的数目[10](如图1A所示)。该方法简单快捷,有临床价值,与王美如[11]的报道一致。本研究结果显示,模板法总心搏数检出数量大于散点图法,分析原因可能为:(1)这些患者伪差较大,散点图法对伪差进行了删除,而模板法对伪差未做处理,伪差大多被计算入总心搏数内;(2)心电散点图最大横、纵坐标R-R长度是2 s,而较长R-R间期(大于2 s)的散点会溢出,从而导致两种方法的总心搏数有差异。

表2 两组患者未下传或阻滞前、后点集直线斜率比较(x±s)Table 2 Comparison of straight line slope of point set before and after nondownward transmission or block in two groups

表3 两组患者未下传或阻滞前、后点集对称性比较(x±s)Table 3 Symmetry comparison of pre-and post-point sets before and after non-downward transmission or block in two groups

心电散点图的远端二至三分布散点集图形是nPACs的典型表现,但2度AVB(Ⅰ型或Ⅱ型)及2度窦房传导阻滞的散点集与其也很相似,怎样加以鉴别是关键。本组病例中,因2度窦房传导阻滞及2度Ⅱ型AVB病例数不足,故未统计,所以本文主要与2度Ⅰ型AVB的心电散点图进行了比较。nPACs与2度Ⅰ型AVB的散点图有相似之处,均是短长周期与长短周期点集在远端形成的二、三分布图形。本研究发现,两者不同点在于:第一,两者发生的电生理机制不同。nPACs是心房内异位起搏点提前发生并落入房室交界区的绝对不应期,不能下传至心室,加上窦房结节律重整,因而出现长R-R间期(心室漏搏),房室交界区功能一般正常。而2度Ⅰ型AVB是房室交界区不应期的延长所致,使得窦性激动呈递减传导,直至激动不能下传至心室,出现长R-R间期(心室漏搏),呈典型文氏传导现象[12]。第二,两者斜率不同。本研究结果显示,A组未下传前、后点集斜率分别为(1.64±0.15)、(0.62±0.06),B组阻滞前、后点集斜率分别为(1.93±0.19)、(0.55±0.06),前者略靠近45°等速线的窦律点集,可能与窦性节律重整有关,也与混沌吸引子理论有关,不同质就有不同源的吸引子,后者略远离45°等速线。第三,是否存在对称性分布。A组的未下传前、后点集对称分布在45°等速线两侧,B组的阻滞前、后点集呈不对称分布在45°等速线两侧,这与长R-R间期(心室漏搏)前后的R-R间期比值有关,前者等于1,后者典型2度Ⅰ型AVB小于1,不典型时大于1[13],与景永明等[14]研究结果一致。第四,是否合并正常下传的PACs。nPACs的患者中,大部分伴发正常下传的PACs,而2度房室或窦房传导阻滞中不常有该现象。不过,有的病例更复杂,如nPACs也会发生在AVB的患者中,或合并复杂心律失常,这时仅通过二维散点图很难鉴别,需要借助于三维散点图才有可能做出鉴别诊断[15]。

图2 2度Ⅰ型AVB散点图界面及实时心电图片Figure 2 Interface and real-time ECG fragments of type Ⅰ second degree AVB scatter map

总之,散点图法对心律失常的检出率比模板法有很大优势,特别是对PACs及nPACs的临床诊断价值更大,并且能提高与2度Ⅰ型AVB的鉴别能力,可以发现引发心房扑动、心房颤动的始动因素,为临床选择治疗方案和观察疗效提供新的工具和手段。心电散点图是骨架,逆向技术是精髓,传统模板编辑也必不可少,两者相互补充和验证。心电散点图这门新的技术还需更多医务人员不断学习和研究,来更好地为临床和患者服务。

作者贡献:武求花进行研究设计与实施、资料收集整理,撰写论文并对文章负责;武洪林进行资料的收集整理、统计分析,以及英文部分的修订;龚春负责文章的质量控制及审校。

本文无利益冲突。