国民政府政治吸纳知识精英的若干变量分析

2019-12-13吴锦旗

吴锦旗

(金陵科技学院 马克思主义学院,江苏 南京 211169)*

在西方,先是出现了知识分子的理论,而后又有了精英主义理论,这两者的结合导致知识精英研究的兴起。严格说来,知识分子是一个出现于19世纪中期而流行于19世纪90年代之后的一个现代术语,西方对知识分子问题的研究经久不衰,出现了大量的学术著作,韦伯《学术与政治》的演讲可谓是对知识分子社会角色定位的开端,即究竟知识分子是以学术为业还是以政治为业?不过西方学者在对知识分子的定位上,始终没有统一的立场,李普塞特将知识分子视为是“学术人”,而萨义德却坚持把知识分子看作是“道德人”,科塞则认为知识分子兼具公共性和学术性。20世纪以来,精英主义理论在西方兴起后,开始与知识分子理论相结合,形成了对知识精英的研究,由此将对知识分子的研究引向更深的层次。知识精英不仅掌握着学术话语权,而且具有较高的社会地位和政治影响力,他们可以通过言论左右社会舆论导向并形成对政府的压力。知识精英是现代社会中一个独特而又重要的社会存在。①

知识精英的核心部分就是大学教授群体,他们是人类知识和文明的主要创造者和传承者。教授们的作用不仅体现为教书育人,从事学术研究,而且还自觉地参与公共政治生活,为维护社会公平和正义发出呐喊。教授们在反对专制独裁,传播宪政民主理念方面起到了无可替代的作用,他们是思想启蒙的主要力量,是引导民众进行理性和平转型的引领者,还是民主化运动的实践者和参与者。

罗隆基说:“中国今日的知识阶级的出路只有两条:一进政治;二做教员。第二条的销路是有限制的。学校的增设不能与教员人数的增加同时并进,因此大多数的回国留学生,本国大学、中学、小学毕业生迫而挤入第一条路。第一条路——政治——又早有供过于求的现象,于是产生中国的知识阶级失业问题。”[1]100国民政府对知识精英的政治吸纳②实际上是一个选择和过滤的过程,政治吸纳主要是指知识精英从政为官,也包括知识精英进入国民参政会这样的准民意机构为政府建言献策。而哪些知识精英能够被政府政治吸纳则是受多种因素影响和制约的,这些变量主要包括以下内容:知识精英的教育背景、学术成就、社会影响力、学术圈子、政治身份以及与政治领导人的亲近程度等,而在这些变量中究竟哪些起主要的作用,哪些起非主要的作用,需要进行深入的分析和研究。

一、知识精英的教育背景和职业身份

1905年,科举制被废除,民国时期,一些知识精英仍然坚守读书做官的传统理念,从政成为一部分知识精英的主要选择之一,这些知识精英大多受过良好的教育,许多人有留学欧美的教育背景。自“五四”以后,留学欧美者日益增多,其在学识和声望上也要好过留日的学生,进入政府为官自然就具有优势。在1928-1949期间,南京国民政府一共经历了13届内阁。“13届内阁阁员(行政院正副院长及各部部长)除去复任者外, 共计109人……北洋时期留学生约占有出身人数(不明者除外)54.4%,而南京国民政府时期高达70%。”[2]在南京国民政府中,受过传统教育的旧官僚所占的比重已经很小了,大批的知识精英进入政府官僚系统,改变了南京国民政府官僚的知识构成,为政府官僚系统输入了新鲜血液,他们是掌握了现代专业知识技能的新型人才,思想新潮,勇于担当,敬业乐群,在一定程度上满足了国民政府现代行政管理的需要。

当时的留学生回国后主要集中在国内各高校任教,从事基层教育的人很少,“高等教育界之人员十分之九以上(据民国14年东南大学、北京师大同学录),为留学生,全国重要事业无不有留学生在其中。”[3]138这些海外归来的知识精英大多选择在高校任教主要是因为当时的大学教授有较高的社会地位和影响力。这种崇高的社会地位体现在大学教授的收入和待遇上,自民国初年起直至南京国民政府期间,大学教授的薪俸主要是根据政府颁布的规章进行发放,大学教师的收入在社会上总体来说还是比较高的,1927年6月23日,国民政府教育行政委员会颁布了《大学教员资格条例》及《大学教员薪俸表》,对国内各类高校的教员资格和薪酬待遇作了详细的规定。以此为依据,国立和私立大学教师薪酬大体上是参照这个标准发放的。《大学教员薪俸表》规定民国大学教员薪俸为4等12级,具体是:

教授为一等。一级教授月薪500元,约合今人民币1.7万元;二级教授450元;三级教授400元。

副教授为二等。一级副教授月薪340元,约合今人民币1.2万元;二级副教授310元;三级副教授280元。

讲师为三等。一级讲师月俸260元,约合今人民币9 000元;二级讲师230元,三级讲师200元。

助教为四等。一级助教月俸180元,约合今人民币6 000元;二级助教140元;三级助教100元。[4]68-69

大学教师的薪酬待遇能体现政府对大学的重视,也能体现其社会地位的崇高,“南京国民政府将大学教员的薪俸大幅提高,如北京政府所定教授薪俸为160—300元,南京国民政府所定薪俸为400—500元,副教授为300—340元,讲师为220—260元,助教140—180元。北方教授的薪俸几乎与南方讲师相当。薪俸的大幅提高,可能是南京国民政府吸纳北方人才的一大举措。其时北方知识精英大批南下,除了政治上对南方新政府的向往和认同外,经济待遇上的差距应该是他们的一大考量。”[5]大学教授除了月薪以外还有一些其他的收入,“二十世纪三十年代的陈垣、胡适等学界名人月薪有五六百圆,另有大量稿费、演讲费等,平均月入达1 500圆以上;而1932年,中山大学校长、国民党中执委许崇清的账面月薪为1 875圆,居全国之首。”[5]南京国民政府成立后,逐步吸纳社会上的知识精英为政府服务,这些人以大学教授或科研院所的研究员居多,凭借教授学者的身份作为进身之阶,他们学有所成,有一定的知名度和社会公信力,能够在政府中获得较高的职位。不管怎样,国民党政权与北洋军阀政权毕竟有所区别,“它标榜孙中山的三民主义,声称废除不平等条约,高唱统一,阔谈建设,这对一些缺乏政治经验的知识分子具有一定的迷惑力。何况知识分子队伍中本有一批投机分子和热衷于利禄之辈。不过国民党政权是以党治国, 权力机构控制在该党党员之手, 它不象民初那样急需向社会罗致人才。因此一般刚回国的留学生和刚毕业的大学生很难直接进入国民党高层官僚权力机构。但国民党政权建立未久,为装点门面,仍希望借有名望的文人学者点缀其一党专政的统治,因此,一批高级知识分子相继被吸收参加国民党政府,并任较高的职务。”[2]到了20世纪30年代,由于面临日本侵略的危机,国民政府为了救亡图存,为抗战做准备,有意识地吸纳了一批教授学者进入政府从政,这使得政府中知识精英的比重不断增加,抗战时期成立的国民参政会中知识精英所占的比重也比较大。

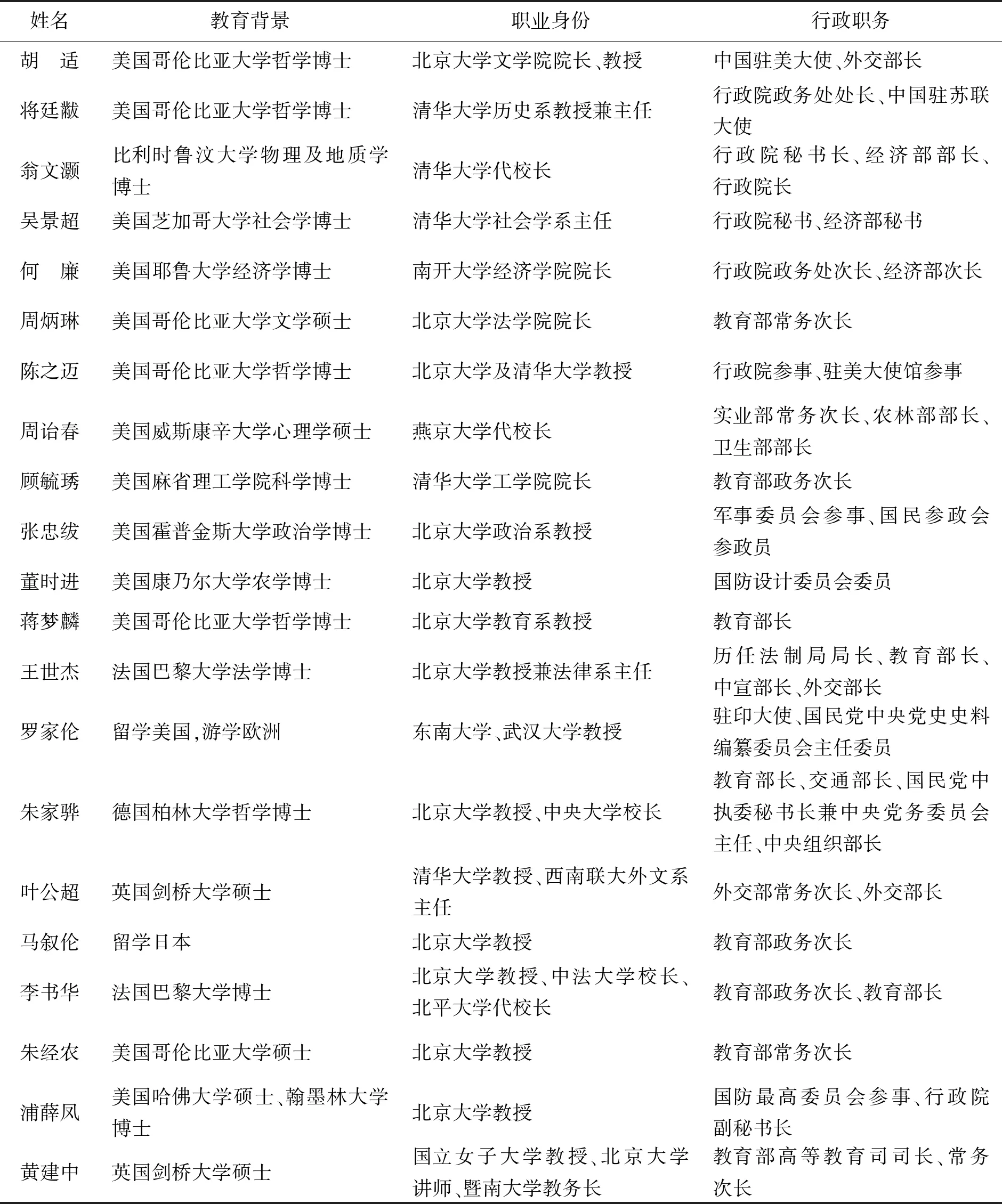

表1 南京国民政府(1928-1949)中央各部门知识精英任职一览表③

可见,留学西方且在高校中任教任职的具有较强社会影响力和知名度的知识精英进入政府为官的概率比较高,这表明知识精英的教育背景与职业身份与从政之间具有高度相关性。

二、当权者的赏识与借重

知识精英具有良好的教育背景和职业身份只是参与政治的必要条件,而非充分条件。国民政府中的当权者能够赏识知识精英并希望借重其学识和社会影响力为政府做事也是非常重要的因素。

知名学者胡适是当时国内自由主义知识精英的代表人物,他在20世纪20年代因为批评国民党的人权政治而受到围攻,而当时国民党中的重量级人物汪精卫却对胡适表现出了极大的宽容和尊重。胡适和汪精卫初次相见应该是在1923年任鸿隽主办的科学社年会讲演中,“……年会筹备委员中,何、黄、应、张诸人均在内,你的大名也列入讲演委员中,想来你是不会反对的。社外讲演的人,我们约了精卫、君武和相伯几人。精卫答应准到,并且希望见见你。”[6]211-212两个人之间因为有相近的政治观点而惺惺相惜,此后两个人之间经常有书信往来,关系也较为亲密。

1933年,汪精卫做行政院院长时,曾邀请胡适进入政府当教育部部长,“翁文灏先生已决计不就教育部长职了,我想之至再至三,专诚求你答应担任教育部长。明知此事不情之请,但你如果体念国难的严重,教育前途的关系重大,度亦不能不恻然有动于中。”[7]204胡适虽然很是感动,但还是婉言谢绝了汪精卫的请求,胡适对政治的热情仅仅局限于谈政治,而不是干政治,“我终自信我在政府外边能为国家效力之处,似比参加政府为更多。我所以想保存这一点独立的地位,决不是图一点虚名,也决不是爱惜羽毛,实在是想要养成一个无偏无党之身,有时在紧要的关头上,或可为国家说几句有力的公道话。一个国家不应该没有这种人;这种人越多,社会的基础越健全,政府也直接间接蒙受其利益。我深信此理,故虽不能至,心实向往之。以此之故,我很盼望先生容许我留在政府之外,为国家做一个诤臣,为政府做一个诤友。”[7]208

胡适的政治参与在于论政而非从政,进入政府为官非其所愿。而对于那些有志于从政而又能够为当权者赏识的知识精英,则很容易进入政府为官,如何廉、王世杰、朱家骅等人就是如此。

1926年6月,何廉获得美国耶鲁大学经济学博士学位,他准备回国任教。回国途中抵达日本横滨时,收到南开大学商学院院长的信,聘请他担任财政学和统计学教授,何廉在经过认真思考后,决定接受南开的聘约。何廉在南开大学除了教学和研究外,还创立了南开经济研究所,这是中国第一个经济研究所。后来经与蒋介石私交过密的吴鼎昌引荐,1934年夏天,何廉和蒋廷黼赴庐山牯岭为蒋介石讲学,在此期间与蒋介石有过两次个别的谈话和交流,何廉深厚的学识和精辟的见解可能给蒋介石留下了深刻印象。据何廉回忆:“这两次会见我记得十分清楚,也知道这些会见已给委员长造成若干印象。我记得,他对我写的关于浙江的报告很感兴趣……。”[8]89两年后,蒋介石延揽何廉进入政府为其服务,“1936年6月末前后,当我和家人在北戴河休养时,我接到翁文灏的一封信,他当时任以蒋介石为院长的行政院的秘书长,信中转达了委员长要我出任行政院的政务处长的愿望。我对这项任命感兴趣,但不过分兴奋。”[8]85在蒋廷黼、张伯苓等人的劝说下,何廉给翁文灏复信接受了任命,“两周后宣布了对我的正式任命。”[8]90何廉从一个学者完成了向一个政府官员的华丽转身,此后他陆续担任过经济部常务次长、经济部农本局总经理、资源委员会代理主任、国民党中央设计局副秘书长等职务。

王世杰曾在英法留学,获博士学位,1920年冬回国后,1921年1月14日被北京大学代理校长蒋梦麟聘为教授。他在北大主要讲授行政法和比较宪法,深受学生欢迎。1927年4月18日,国民政府定都南京,亟待建立各种制度和法规。5月7日,南京国民政府专门设立中央法制委员会,王世杰担任该会委员。6月17日,王世杰又被任命为法制局局长,这是王世杰初入仕途。1929年3月,教育部委任王世杰为国立武汉大学校长,王世杰通过选定新校址和重新规划,创办国立武汉大学,是王世杰一生中最为自豪和欣慰的一件事。也正是在武汉大学校长的任上,王世杰引起了蒋介石的关注。1932年6月20日,蒋介石在庐山牯岭酝酿军事委员会所属国防设计委员会下属各组人选,蒋介石批准王世杰为该会委员及法律组组长。从1932年6月26日开始直至9月6日近3个月的时间里,蒋介石连续数次邀请王世杰前往庐山为其讲学,讲学内容涉及政治和法律等问题,蒋介石对王世杰赞赏有加,称王世杰为当今人才,愿与其共成不朽之事业。1932年11月1日,王世杰担任国民政府参谋本部国防设计委员会委员,主要负责研究中国的对外关系。该会的委员长为蒋介石。[9]9-42王世杰从学界进入政界,得到了蒋介石的信任和倚重,在仕途上更是平步青云,先后担任过教育部长、军事委员会参事室主任、国民参政会秘书长、国民党中央宣传部部长、外交部长、总统府秘书长、中央研究院院长等要职,成为知识精英从政成功的标志性人物。

朱家骅曾留学德国,获地质学博士,1924年回国后任北大地质系教授,1925年曾与北大同事李书华等人参与示威游行,声援五卅运动,参加国民党翠花胡同派,投身国民革命。1926年到广东协助戴季陶创建中山大学,任校务委员、代理校务委员长。1927年4月出任广东省民政厅长,8月出任教育厅长兼中山大学副校长。同年冬季回浙江省任省府委员兼民政厅长。此后,朱家骅一直辗转于学界与政界,1930年12月13日,兼任教育部长的蒋介石任命朱家骅为中央大学校长。 “民国二十年年底,我离开了教育部,骝先(朱家骅字骝先)是下一任的教育部长。中间经过段书诒先生短期代理部务,不久骝先便接长教育部了。民国二十一年十一月间骝先又调长交通部,他在交通部约有三年之久。”[10]266朱家骅也是因为得到了蒋介石的赏识才在仕途上较为通畅,“民国二十四年底骝先交卸了交通部。民国二十五年春骝先继丁在君之后被聘为中央研究院总干事。是年年底他被任为浙江省政府主席。后因抗战军兴,浙省政府又改组了。”[10]266-2671938年4月国民党五届四中全会上,被推举为国民党中央执行委员会秘书长兼党务委员会主任委员、中央调查统计局(“中统”)局长。7月,三民主义青年团成立,任干事会常务干事,不久兼代中央团部书记长。1939年11月国民党五届六中全会上,出任国民党中央组织部部长,主管党务,大量安置亲信,并乘机在各大学设立党部,培植个人势力,同时仍兼任“中统”局长。此时的朱家骅开始自立门户,已经成为国民党内部一个派系的首脑人物,可以与陈氏兄弟的“CC系”相抗衡了。1944年5月,卸任国民党中央组织部长,11月再任教育部长。1949年夏,在广州出任行政院副院长。何廉、王世杰和朱家骅等人因为个人的学识和才华出众而被蒋介石借重,被吸纳进国民政府为官,成为蒋介石的得力干将。

三、知识精英的学术兼职

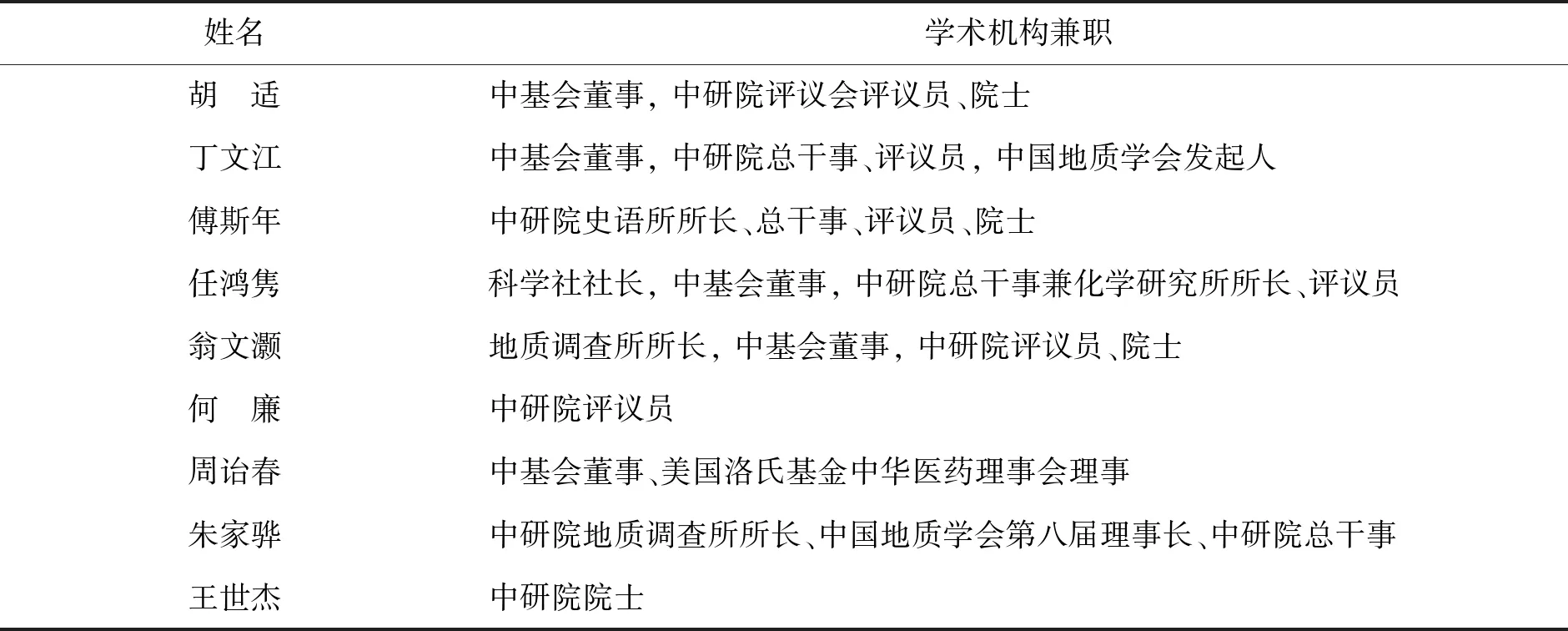

民国时期处于社会上层的知识精英除了在高校或文化机构有自己的本职工作外,他们当中有一些佼佼者往往还在社会上的各种研究机构中兼职(见下页表2),形成了一种社会关系网络,这不仅可以扩大他们在社会上的知名度,而且也可以使其掌握一定的资源,在此过程中能与政府之间建立起相应的合作关系,实现了学术与政治的有机结合。

可以胡适为例来做个说明,1930年,政府任命蒋梦麟担任北京大学校长,而蒋梦麟并不愿意就任,“他不肯回北大,是因为那个时候北平的高等教育已差不多到了山穷水尽的时候,他回去也无法整顿北京大学。”[11]169说到底就是没有经费,无法延揽和留住人才,而胡适当时是中华教育文化基金会董事,他联合了美国人顾临(中华教育文化基金会董事)和傅斯年,拟定了一个具体方案,为蒋梦麟改革北大提供了经费,“这个方案就是次年(民国二十年)通过‘中基会与北大每年各提出二十万元,以五年为期,双方共提出二百万元,作为合作特别款项,专作设立研究讲座及专任教授及购置图书仪器之用’的合作办法(此案见一月十二日上海各报),这个合作办法的一个主要项目是设立‘研究教授’若干名,其人选‘以对于所治学术有所贡献,见于著述,为标准’,其年俸‘自四千八百元至九千元不等,此外每一教授应有一千五百元以内之设备费’。”[11]170也正是因为胡适的努力,为北大的发展注入新的活力,使北大再度成为学术重镇。

表2 民国知识精英在学术机构兼职一览表④

知识精英的社会兼职是其具有社会影响力的一种表现,同时也表明了他们与政府之间存在着亲密关系,因为这些学术机构大多具有官方的背景,而在学术机构中兼职实际上也就是使知识精英与政府之间有了一个交流和沟通的渠道,这既可以发挥知识精英的影响力,为自己或为学校谋取利益,也可以增强与政府的联系,使知识精英的社会活动引起政府的关注,其中一些佼佼者自然就有机会进入政府从政。

四、以报刊为平台形成的政治圈子

知识精英在本职工作之外积极参与社会活动,在社会公共空间发表言论,表达自己的政治观点,主要体现为在报刊杂志上撰写政论性的文章,关注社会发展与变革,为政治发展和社会进步建言献策,这些人大多属于“知识界巨子,言论界领袖”,在社会上具有很大的影响力。以学界领袖为首的报刊成为聚集知识精英的平台,在此基础上形成了一个个政治小圈子。

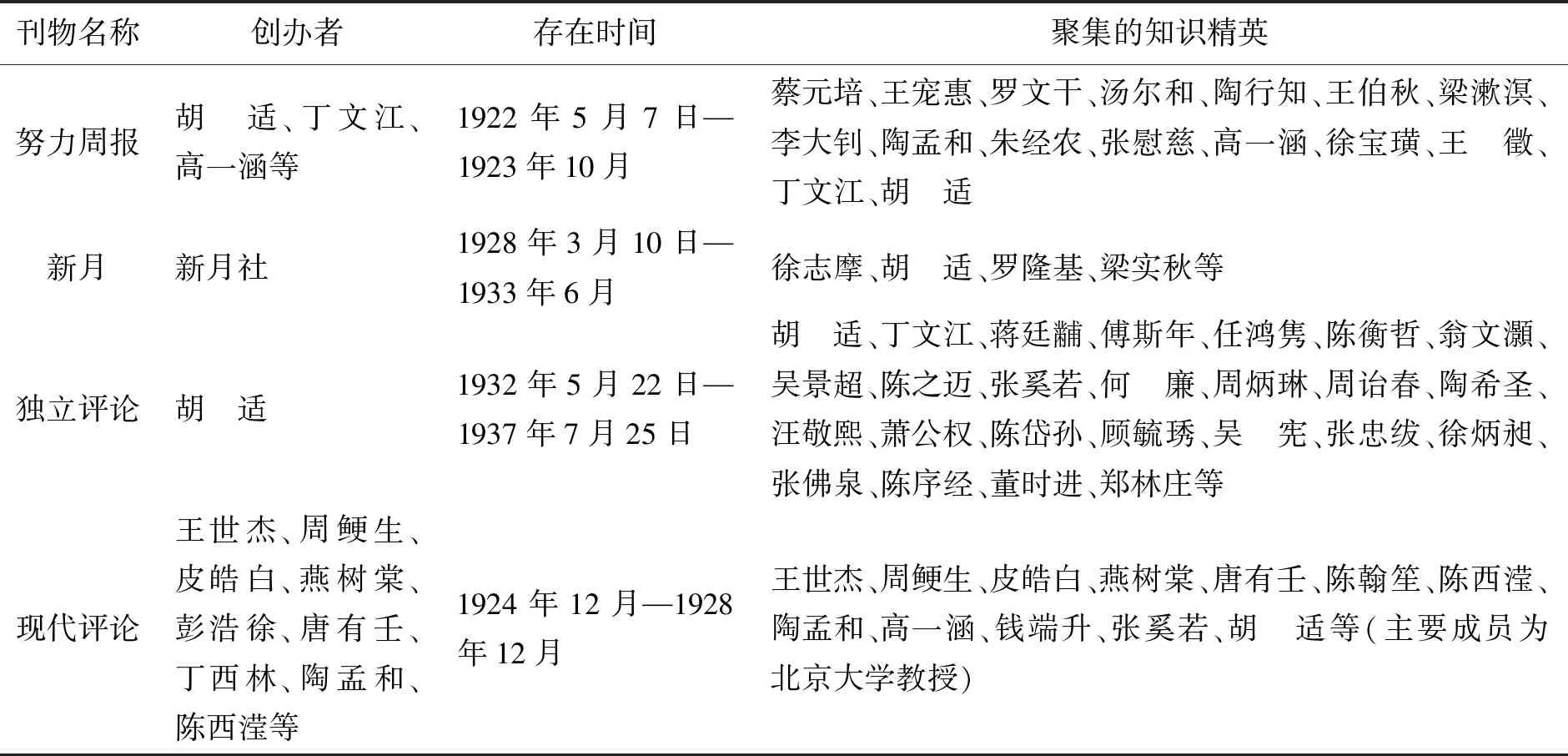

表3 民国时期知识精英创办的主要报刊一览表⑤

知识精英的社会影响力还体现在他们努力营造公共舆论空间并具有政治话语权的优势。以大学教授为核心的知识精英一直致力于创办各种报刊,自民国初年以来,有《每周评论》《努力周报》《新月》《独立评论》等等,这些报刊成为知识精英的聚集地,他们以此为舆论阵地,以一种超然独立的姿态发表政见,为政府提供政策和建议,在社会上特别是在知识青年中有很大的影响力和号召力,这为他们赢得了巨大的社会声望和威信。薛琴访在给胡适的信中说:“尤其先生之自由思想,精博学问,科学精神,学者风度,使生印象之深,真有‘高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之’之慨。”[12]61而且,在某种程度上,知识精英的各种政见也给国民政府造成了一种舆论上的压力,使政府不能不重视其政治势能。

因为一些知识精英在报刊杂志上发表的文章具有很大的影响力,可能会进入当权者的视野而被关注,这些人也就比较容易作为专门人才被延揽进入政府,发挥其学术专长,为首脑人物提供咨询和政策建议。据蒋廷黼回忆:“我在《独立评论》和《大公报》上所发表的文章引起很多人的注意,其中包括蒋委员长。1933年夏季,他约我到长江中部避暑胜地牯岭去谈话。促成此事的是《大公报》的发行人吴鼎昌和蒋的亲信干部钱昌照,吴是《大公报》的创办人,也是蒋的密友,对蒋极有影响力。……钱当时是蒋亲信中比较年轻的一个。因为他们两人都未说明是谁安排我和蒋见面的,所以我认为是他们二人共同安排的。”[13]157-158与蒋廷黼一同被约见的还有何廉博士,他们两个人一同上牯岭,在那里停留了一周时间,曾与蒋会晤好几次。应该说,这次会见给蒋介石留下了深刻的印象,特别是蒋廷黼认为中日之间迟早难免一战的预见让蒋介石很是佩服。“1934年初,蒋委员长从南昌行营电约我前往,见面后我感到很难过,因为蒋问我的问题和汪一样。我从报纸上获悉颜(惠庆)已经晋谒过委员长。显然的,他已乘机又向蒋提出同一建议。自然,我同答复汪一样回答了蒋。”[13]161当时的驻苏大使颜惠庆回国向汪精卫和蒋介石建议:政府可以用公民投票的方式让人民去决定和战问题。蒋廷黼认为这一建议未免幼稚。1935年11月,“翁文灏从南京电告我,说蒋委员长要立刻见我。当我抵南京时,翁肯定的告诉我蒋即将出任行政院院长,要我担任他的政务处长。”[13]187

不排除国民政府中的一些首脑人物受到传统思想观念的影响,在政治吸纳知识精英时会受到地缘、学缘和亲缘等因素的影响,正如熊式辉所说:“蒋一切用人行政不外三缘(地缘、血缘、学缘)。”[14]

但这些不过只是表面现象,实际情况还是非常复杂的。南京国民党政府对知识精英的政治吸纳实际上是多重因素综合发生作用的结果,究竟哪一个知识精英能够被吸纳进政府为官,不仅受到客观变量的影响,往往也受到知识精英和当权者主观意愿的影响,这其中教育背景、学术地位和社会影响固然是主要的,但是在中国这样一个带有浓厚旧传统的社会中,包括地缘关系、学缘关系、亲缘关系在内的其他因素也会起一定的作用,但是这些因素很难通过正式的规则被明确认可,而是成为政治吸纳过程中的潜规则。

注释:

①有一些学者认为自中国进入近代社会后,知识分子逐渐被边缘化了(参见余英时《中国知识分子的边缘化》,《二十一世纪》1991年第6期),这实际上是一种误读,因为现代知识分子已经不再像传统社会的“士”那样以进入权力中心为唯一追求和目标。现代社会分工越来越精细化、专门化,需要更多知识分子发挥作用,即以政府而论,要提高行政管理的水平和效率,就必须要对知识精英进行政治吸纳,民国时期出现了知识分子从政的潮流,这说明知识分子不是边缘化的,而是日趋中心化的。

②政治吸纳大体包含着以下几个方面:(1)政治吸纳是政治系统对外在政治资源进行吸收的一种主动行为,其主体主要是政治系统或政治体系,而对象则包括政治组织、政治思想、专门人才、政策建议等,其目的是为了维持政治系统的运作和发展;(2)政治吸纳在方向上是自上而下的具有自主性的政治行为,它与政治参与的自下而上性正好是相反的;(3)政治吸纳从形式上看实际上既有制度化的吸纳,也存在非制度化的吸纳。本文中的政治吸纳侧重于政治系统对知识精英(人才)的选择和任用。参见吴锦旗《南京国民政府对知识精英的政治吸纳机制研究》,《学术探索》2019年第1期。

③资料来源:刘寿林、万仁元、 王玉文、孔庆泰编《民国职官年表》,中华书局1995年版;徐友春主编《民国人物大辞典》,河北人民出版社1991年版;陈玉堂《中国近现代人物名号大辞典》,浙江古籍出版社2004年版;刘绍唐《民国人物小传》,上海三联书店2014年版;刘国铭《中华民国国民政府军政职官人物志》,春秋出版社1989年版。本表中所列的是指在国民政府中担任官职具有一定权力的知识精英,并不包括立法会议员、国民参政会参政员等。

④资料来源:徐友春主编《民国人物大辞典》,河北人民出版社1991年版;陈玉堂《中国近现代人物名号大辞典》,浙江古籍出版社2004年版;刘绍唐《民国人物小传》,上海三联书店2014年版;刘国铭《中华民国国民政府军政职官人物志》,春秋出版社1989年版。

⑤资料来源:耿云志《胡适年谱》,福建教育出版社2012年版;章清《“学术社会”的建构与知识分子的 “权势网络”——〈独立评论〉群体及其角色与身份》,《历史研究》2002年第4期;闻学峰《创办人、编辑人还是撰稿人——胡适与〈现代评论〉关系再探》,《浙江学刊》2009年第4期。