基于学法优化的语文大单元学习指导

2019-12-05魏荣葆

魏荣葆

面对统编本高中教材的大单元学习,高一新生有怎样的期待,又有怎样的困惑?他们在初中养成的语文学习方式需要怎样的调整与改进?这是每个高一学生面临的问题。作为一线教师,只有正视学生的现实问题,才有可能发现适合学生的学习方式,促进新的教育理念落地,新的培养目标达成。基于学法优化的大单元学习,正是依据学生立场,通过学习活动,突出“我在现场”的主体意识,培养语文关键能力。现以统编高中《语文》必修上册第一单元为例,就这一问题作一点探索,试图寻求问题解决的路径与方法。

一、学法优化,从单元到大单元的学习起点

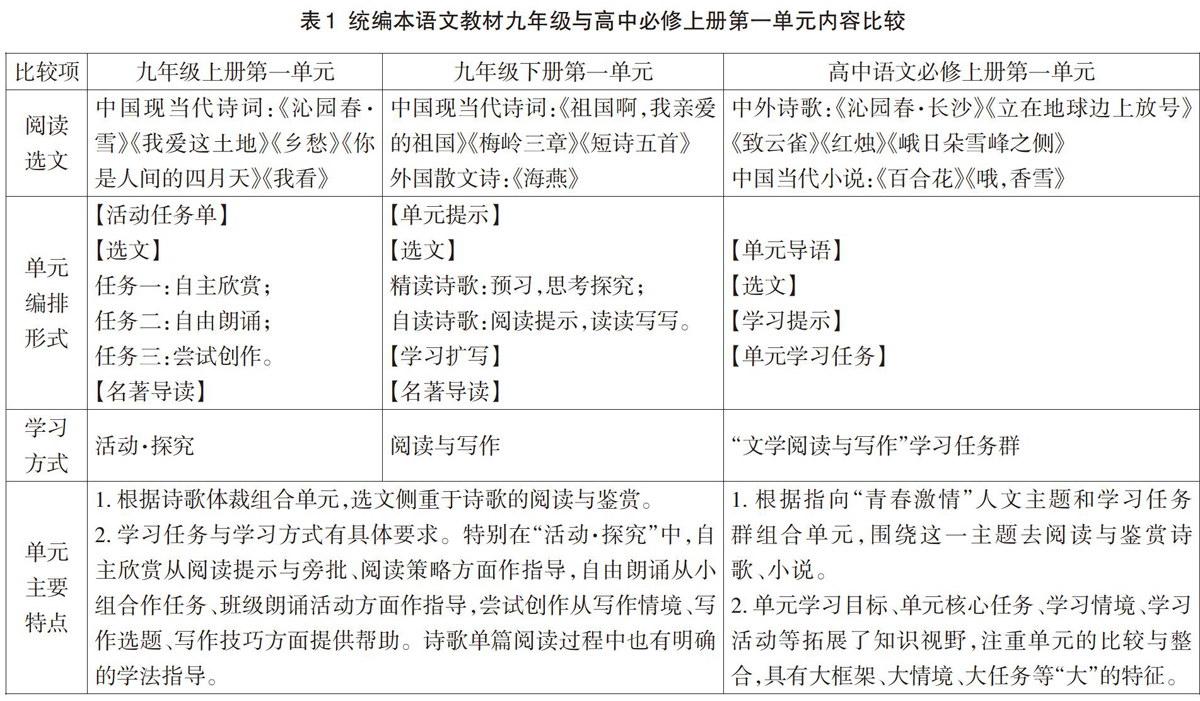

初中教材的单元与高中必修教材的单元有什么不同?我们可以从教材的角度进行比较(见表1),了解高一新生的学习起点。

可以发现,初高中教材都力求以学生为核心,以学生的知识背景为立足点,依据学科核心素养的发展目标,将教学内容整合成突出主题、呈现结构化的学习单元。一个“大”字虽然体现了初高中单元组合的多方面差异,但高一新生的语文知识背景并非空白,语文学习能力并非断裂。高中学习方式的升级优化,更需要立足初中学情延续强化。

从大单元组合的特点来看,以阅读与写作为主的大单元,由单元导语、选文、学习提示和单元学习任务四部分组成。

单元导语交代本单元的人文主题、选文选收意图、单元核心任务及主要教学目标。选文主要根据学习任务群的要求和人文主题进行组合,突破文体限制,以单篇加多篇的方式组合成单元教学资源,进行群文阅读。教材不设置课后练习题,只在每课安排简短的学习提示,设定学习情境,激发学习兴趣,提示学习要点和方法。单元学习任务一般设计有3~4个学习活动,分别从单元人文主题、课文内容和写法特点、单元写作等不同角度引领学生进行思考、探究和交流。从单元学习的过程来看,它体现了整体构建、活动推进、单元整合的逻辑思路。

具体来看,高中《语文》必修上册第一单元“单元导语”有这样的表述:

学习本单元,可从“青春的价值”角度思考作品的意蕴,并结合自己的体验,敞开心扉,追寻理想,拥抱未来。要理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会诗歌和小说的独特魅力;学习从语言、形象、情感等不同角度欣赏作品,获得审美体验;尝试写作诗歌。

在“文学阅读与写作”学习任务群目标的统领下,单元导语交代了单元的核心任务是阅读青春文学经典,领悟“青春的价值”。这是本单元的大任务,并在“单元学习任务”中分解为几个具体任务进行落实:结合课文,探讨青春的价值;欣赏诗歌,探讨诗歌鉴赏的方法;欣赏小说,领略小说的叙事艺术;激发诗情,抒写自我的青春岁月。

因此,沿着教材设置的学习路径,跟随教师的学习引领,高一新生的学习起点就是学法同步优化,做好衔接过渡。

二、融入情境,从语文学科过渡到语文生活

在情境中学习,这是进入语文大单元学习的前提。《普通高中语文课程标准(2017年版)》在“教学建议”中提出:“创设综合性学习情境,开展自主、合作、探究学习。……根据学生的发展需求,围绕学习任务群创设能够引导学生广泛、深度参与的学习情境。”如何引导学生理解和接受学习情境呢?德国一位学者有过一个绝妙的比喻:将15克盐放在你的面前,你无论如何都难以下咽。但将它放入一碗美味可口的汤中,你在享用佳肴时,就将15克鹽全部吸收了。可见,情境之于知识,犹如汤之于盐。盐须溶入汤中,才能被吸收;知识须融合在真实情境中,才能产生活力和美感。去情境化的知识不能成为真正的知识,也无法运用到实践中。值得关注的是,这个单元的大任务建立在真实的、富有意义的语文实践活动情境中,引导学生从三个方面去优化学习方法。

寻找生活的关联。单元导语要求“结合自己的体验,敞开心扉,追寻理想,拥抱未来”,这突破了学科知识领域,走向了真实的语文生活情境。学生风华正茂,在文学作品的熏陶、感染下,青春岁月的诗意、激情、梦想极易被触发。因此,在后续学习任务中,关于“青春的价值”的话题讨论,学生就不会局限于文学作品,而是以代入的方式延伸到自己的生活。在语文学习与生活体验产生关联的学习场域,语文知识学习就上升到多层次、多维度的生活体验,学生的精神发育和素养提升就成为可能。

还原知识的情境。陆志平先生说:“把知识从情境中抽象出来,再把这些知识按照线性结构来安排,语文就变得枯燥无味,不利于学生学习。”本单元“要理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会诗歌和小说的独特魅力”,这就要求学生调动自己的文学文体知识,结合单元“学习提示”,在新的语文情境中产生迁移,并赋予其新的内涵。例如,学习毛泽东的《沁园春·长沙》,品味意象的生动活泼、意境的丰盈深邃,学生完全可以借助在九年级《沁园春·雪》中所学的的意象和意境知识,由“风流人物”引入新课文中的“同学少年”,进行文采方面的比较,从而获得新的认识。

激活思维的发展。诗歌创作是本单元的写作任务,形象思维的激活是完成这一任务的重要途径。为此,可以尝试多种激活思维的方法:一是调动诗歌阅读的体验,从感受最强烈的作品中引发联想;二是调动自己的写作体验,回顾九年级的诗歌写作任务和写作实践,明确自己所长;三是借助单元“学习提示”和诗歌写作的知识短文,整理诗歌写作的方法;四是寻找到自己生活中能够体现“青春的价值”的意象,联想想象,创作诗歌,在模仿中有创新。同时,可以与同学一起将自己的诗歌编辑成“青春的纪念”,留下青春的证明。

融入情境,正是“我在现坊”的学习起点,是学生自主学习的良好状态。学生正是借助学习情境中的问题驱动、背景支撑、方法传授,激活思维,优化学法,主动发展。

三、介入活动,列出自己的学习任务单

学习本单元需要多少时间?对“文学阅读与写作”的任务群学习,《普通高中语文课程标准(2017年版)》规定了2.5学分,45课时。本单元在必修课的计划中需要9课时。

本单元的学习任务有哪些?本单元有3组7篇作品,其中3篇自读。在“单元学习任务”中,有主题讨论、课文的阅读与鉴赏、朗诵点评、背诵课文、札记写作、诗歌写作、诗集编辑、课外阅读等一系列语文实践活动;在“学习提示”中,还有课外阅读老一辈无产阶级革命家的诗词等学法建议。本单元没有安排同步练习题目,这有别于九年级的学习。

要完成这些任务,学生就必须改变学习方式,同步优化学法。

第一,全程介入语文活动,在实践中学习语文。这里的语文活动,不等同于非语文性质的小组活动,也不能简单理解为课外活动,它指的是2017年版高中课标所提倡的阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动。“单元学习任务”中安排的语文活动涵盖了这三个方面,而且贯穿了本单元的学习始终,这充分体现了语文课程的综合性、实践性。仅以写作活动来看,阅读诗歌写一则札记,欣赏小说艺术作简要点评,这是一种鉴赏性写作;发挥想象写一首诗,这是一种文学创作。不同层次、不同方式的写作活动,把阅读与写作有机结合,能够改变写作体裁的单一性、写作范围的狭隘性,能够将个体写作的“失灵”状态调整为“奇文共欣赏,疑义相与析”的“愤悱”状态。因此,置身语文情境中的写作活动带给学生的体验往往更加深刻真实。

值得注意的是,单元学习任务中提及的主题讨论、阅读交流、朗誦点评、合作编辑等活动,需要学生在自主学习的基础上改变个体学习的封闭性,通过组建团队,合作学习,全程、深度参与其中。

第二,列出自己的学习任务单。大单元取消了传统意义上的练习题,代之以学习任务。练习题与特定学习内容配套,针对全体学生,有相对固定的答案,在知识接受和能力巩固方面方便快捷,可以反复操练。而学习任务单引领动态的语文实践活动,一个任务往往涉及各方面知识,并根据学生需求和各自优势,分工合作。从学习者角度来看,学习任务单在活动中具有自主性、独特性,任务完成取得的结果具有开放性、多样性。列学习任务单可以明确自己的学习目标、学习任务、学习方式、学习步骤、学习资源以及学习困惑等。

第三,区分课时和学时,合理安排学习时间。张卓玉先生认为,课时是教师完成教学内容占用的课堂时间,而“学时指学生在完成特定学习内容时所用的全部时间,包括课堂之前、之后的自学,小组学习,以及课堂上的学习”。就学生自主学习来说,学时是超过课时的,尤其是整本书阅读与研讨,大量时间都用于自主阅读。因此,保证学时是完成学习任务的前提。

第四,建构标准,从终端评价延伸到过程评价。目前,自主评价已经被学生接受,被家长认可。但评价标准常常是千人一面,教师主导,评价依据总与分数挂钩。学生该如何客观地评价自己的语文学习呢?首先,从阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践的不同维度建构评价标准,全面衡量自己的语文学习。其次,改变一味关注终端评价的习惯,把评价活动延伸到每个语文活动过程中。最后,全面梳理自己在语文实践中的各类学习表现,将碎片化的学习成果进行整合。自主评价的目的不是为了区分优劣,而是为了及时掌握自己的学习状态,调整学习方法,力求扬长补短。

当然,只要学生保持“我在现场”的学习状态,学法优化就会不断更新。如果说语文课程是一条河,语文学习是从此岸到彼岸,那么架桥、摆渡、游泳、溜索都是渡河的方式。蜿蜒多姿的路径、丰富多彩的学法正是学生语文活动的底色。