高中统编教材必修上册任务学习教学设计略谈

2019-12-05徐志伟

徐志伟

2019年秋,教育部组织编写的2019年版普通高中语文教科书《语文》必修上册进入第二批课改实验区学校的语文课堂。从六个课改实验区语文同行处得到的信息来看,许多教师依然是以单篇教学为主,部分教师进行了专题研习或任务学习。进行任务学习教学设计时,许多教师把“大情境”等同于教学情境的“小情境”,把问题作为任务,把活动当成任务;大多数教师的任务学习,是小专题教学设计而不是大单元教学设计。

那么,怎样依托统编教材进行任务学习教学设计呢?

一、整体把握教材的编写体例

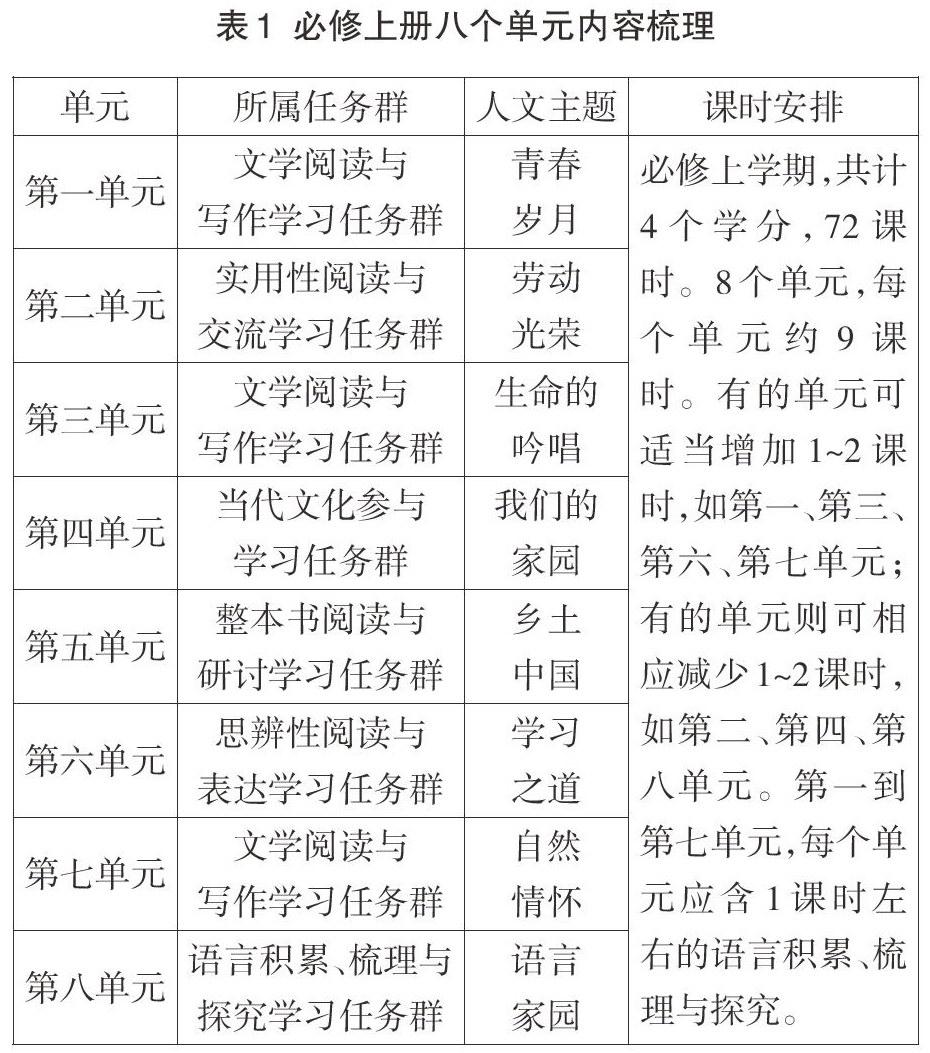

为便于大单元任务学习教学设计,我们依据《普通高中语文课程标准(2017年版)》,对普通高中语文教科书《语文》必修上册的八个单元从所属任务群、人文主题和课时安排维度进行梳理,详见表1。

每个单元由导语、选文、学习提示和单元学习任务四部分构成。导语一般分三段,第一段是单元学习情境,第二段是对选文主题、情感、思想等人文层面的介绍,第三段是对选文文体、手法、风格等工具层面的介绍。选文围绕人文主题而选,是完成单元学习任务的重要学习资源。“单篇选文教学在理解文本脉络结构、展示文本解读理路、训练重要读写技巧等方面仍然具有重要的示范作用。甚至說,学好单篇选文正是落实语文学习任务群的基础。但语文课程尤其是高中语文课程不能仅仅停留在单篇选文教学,这是我们从语文课程改革实践中、从学生综合素养发展现状中得到的共识。”学习提示有助于帮助学生理解选文,完成单元学习任务。单元学习任务则尽量把整体和局部,文本解读和单元活动,阅读鉴赏、表达交流和梳理探究等适当兼顾,统筹安排。

必修上册的写作涉及札记写作、评点批注、新诗创作、撰写推荐书、摘录、拟写视频拍摄脚本等微写作,也有大作文,如“写一个熟悉的劳动者”的记叙文写作、文学短评写作、家乡人物(风物)志写作、调查报告写作、《“劝学”新说》议论文写作,以及“我仿佛第一次走过——”或选择节气观察景物和人们的活动的散文写作。任务学习,往往听说读写整体推进。因此,阅读、写作应该通盘考虑,一体安排。后面所附的《学写诗歌》《写人要关注事例和细节》《学写文学短评》等写作知识短文,教学时可将静态的陈述性知识转化为动态的程序性知识,作为学习支架,镶嵌在学习活动中。

对于选文中的古诗文和古诗词诵读栏目中的古诗词,可根据《教育部办公厅关于印发(新高考过渡时期数学学科考试范围说明)和(新高考过渡时期语文学科背诵篇目说明)的通知》要求进行教学:“第三批综合改革试点省份中使用《普通高中语文课程标准(2017年版)》的,背诵篇目为60篇,包括文言文必修10篇,文言文选择性必修10篇和诗词曲40首。”

二、明了单元设计的构成要素

《普通高中语文课程标准(2017年版)》中说:“从祖国语文的特点和高中生学习语文的规律出发,以语文学科核心素养为纲,以学生的语文实践为主线,设计‘语文学习任务群。‘语文学习任务群以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养。若干学习项目组成学习任务群。”我们由此可推衍出:每个单元就是一个学习项目,每个学习项目由标题、情境、任务、活动、资源和评价等要素构成,这些也是单元设计的构成要素。

标题是与素养有关的内容选择,往往用一个概括的题目来表示。必修上册每个单元的教学设计,可直接将已经提炼出的人文主题作为单元学习任务的标题,如第一单元的“青春岁月”。当然,也可依据微调后的学习任务,将标题拟写成“致青春”“向青春举杯”“谁是青春代言人”“跨越时空的青春对话”等。这些重新拟写的标题,都是指向单元的学习目标、人文主题的,但各自的情境、任务可能又略有不同。

引入真实的生活情境,易于消除语言作品与学生生活之间的隔膜。任务学习设计中的情境,不同于导人课文的由头性质的“小情境”,而是从学生所思所想出发、以能思能想启迪、向应思应想前进的“大情境”。整个任务学习中,这个情境是一以贯之的。每个单元导语的第一段往往会设置学习情境,有些可以直接借用,如第一单元的导语;有的可以进行改造,如第五单元《乡土中国》整本书阅读任务学习设计,就可设置这样的真实语文生活情境:

中国社会学的奠基人之一费孝通先生,留给我们丰富的社会学研究成果,他的家乡江苏吴江在他曾二十六次考察访问的江村设立了费孝通纪念馆。但作为其重要代表作的《乡土中国》,在馆中只有一本书陈列而没有相应的介绍。学者郑也夫曾说“研讨一个学者的著作是对他的最高礼节”,我们不妨尝试为《乡土中国》设计几块展板,激起观众阅读的兴趣,从而实现对作者的真正纪念。

任务有广义和狭义之分。任务学习设计中的任务属于后者,是指给学生“派的活儿”、让学生“做的事儿”。每个学习任务就是一个学习项目。学习任务不同于阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等学习活动。学习任务的设计,难就难在一个“包”字。每个单元中的若干选文看似在一个主题之下,但彼此并不是想象中的那么齐整。设计学习任务时,需要尽最大可能地用一个大任务把它们“包”起来。如第一单元学习可安排“编制新诗写作要领表”的主任务打通整个单元,第三单元学习可安排“制作‘经典咏流传诗歌朗诵策划书”的主任务进行单元学习,第四单元“家乡文化生活”可设置“为家乡编制文化册页”或“编订家乡口述史”的主任务来进行大单元教学设计,第八单元“词语积累与词语解释”可设置“建设‘成语里的文化记忆网站”或“编制我的词语手册”的主任务来进行大单元教学设计。

资源,是为完成学习任务而提供的言语资料。可以是线上资源,也可以是线下资源;可以是文本,也可以是线索。教科书中每个单元的导语、选文和学习提示,可视为三大学习资源。单元导语的第二段、第三段,有利于整体把握单元选文特点。任务群教学视野下的单元选文,不是每篇都要面面俱到、巨细无遗地进行解读,而是要聚焦学习任务,精心选择其中的学习内容作为活动资源来完成学习任务。选文后的学习提示,总体是结论性的表述,教学中可转化为过程性阅读指导的问题或活动。

活动,是课程标准中所说的阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究。阅读与鉴赏,既涉及精读、略读、浏览等阅读方法的综合运用,也涉及对文本由表及里的认知、体验、感悟与理解,当然也离不开语法、修辞、逻辑和文体等多种知识的应用。表达与交流,既是一种手段,也是一种目的,还是一种情境。特定情境中的表达和交流更具有对象意识和真实感,发展的不仅是表达的技能,还有语言、思维、审美、文化等方面。梳理与探究,是通过学习者自身对所学知识的梳理,将所学知识结构化,融入并改善大脑中原有的认知结构。

评价,是在“教—学—评”一致性的基础上,在新的情境中设置新任务,解决新问题。

单元任务学习教学设计的六大构成元素中,重难点是情境的设置、任务的安排和评价的匹配。评价,当另外撰文来谈。

三、探寻任务学习的特点、策略

语文学习任务群具有三个特点:一是以语文核心素养为纲的大单元设计,二是真实语文生活情境中的深度学习,三是以学生的语文实践活动为中心的教学过程。以单元为主的任务学习教学设计,也应该努力彰显这三个特点。

“什么叫单元?单元不是知识或内容单位,而是学习单位。一个单元就是一个完整的学习故事;一个单元就是一种课程,或者说微课程。”进行任务学习大单元教学设计,需要依据课程标准,研究教材内容与编写意图,研究学生学习心理与学习能力,研究学生的语文生活,统筹考虑设计单元学习目标、单元主题、学习情境、学习任务与学习过程、评价与反思,保持这些单元内部因素之间的自然协调。

围绕单元人文主题进行任务学习教学设计,大致有以下几种策略。

1.先学后做

如第一单元的任务学习教学设计。

主题:青春岁月

标题:跨越时空的青春对话

情境:青春是花样年华。怀着美好的梦想、纯真的感情,带着对自我的认识、对社会的思考和对理想的追求,我们就此迈出人生的重要一步。如果突破时空,与本单元诗文作者以及小说中的人物举行一场关于青春的对话,你将如何吟唱自己的青春?写一首“青春宣言”诗歌表达自己飞扬的青春激情。

任务:撰写“青春宣言”

资源:

(1)单元选文;(2)《学写诗歌》写作知识短文。

活动:

(1)感受青春情怀:诵读诗歌,阅读小说,整体把握,交流感悟;

(2)品鉴青春乐章:诗歌注意揣摩意象、品味语言,小说注意解读人物、赏读细节;

(3)对话青春:举行“青春的价值”讨论会;

(4)抒写青春:创作新诗,合编诗集,纪念青春。

所谓“先学后做”,就是先学选文、后做(完成)任务。这种设计策略,往往针对名篇较多的单元,适用于大单元大情境大任务教学的初始阶段。经典文本,一般阅读难度较大,适度研习,有助于完成大任务。与以往的文本研习不同,这里对文本的读解,不是巨细无遗、面面俱到的,而是聚焦单元的学习目标、扣合后面的学习任务进行的文本学习。

第三单元“生命的吟唱”、第七单元“自然情怀”等,都可以进行这样的教学设计。

2.做中带学

如第二单元的任务学习教学设计。

主题:劳动光荣

标题:走进劳动现场

情境:生活中有各种各样的劳动,劳动随时都在发生。但我们基本没有关注过劳动的现场,没有思考过劳动对于每个人的意义,更没有想过如何把劳动的现场变成文字让更多的人看到。现在,作为一名报社见习记者,你有机会思考这个问题,走进文字里的劳动现场,感受这些劳动的温度,记录劳动者跳动的脉搏。

任务:采访身边的劳动者

资源:

(1)单元选文;(2)单元导语;(3)《写人要关注事例和细节》写作知识短文。

活动:

(1)确定采访对象,了解采访对象;

(2)编制采访提纲,拟写采访手记;

(3)写作消息、通讯,或者新闻评论。

活动中,可诵读《芣莒》《文氏外孙入村收麦》等作品,体会劳动的美好与欢乐;可学习本单元中关于袁隆平、张秉贵、钟扬的通讯和《写人要关注事例和細节》写作知识短文,“学会分析通讯的报道角度,理解事实与观点的关系,抓住典型事件,把握人物精神”,便于进行采访身边劳动者的通讯写作;可阅读《以工匠精神雕琢时代品质》,“了解新闻评论的观点”,“学习阐述观点的办法”,进行采访身边劳动者的新闻评论写作。

所谓“做中带学”,就是边做(完成)任务边学选文。这种设计策略,是先学后做设计策略的升级版。

单元选文未必是经典文本,不需要精读细研,就适合作“做中带学”型教学设计的学习资源、学习支架。

如果说任何选文都是学习资源的话,那么事实上每个单元都可以按照这种策略进行教学设计,譬如第一单元“青春岁月”、第三单元“生命的吟唱”、第七单元“自然情怀”。

3.微点放大

如第七单元的任务学习教学设计。

主题:自然情怀

标题:心中那片独特的风景

情境:每天行走在大地上,或许很少意识到,这里的一花一草、一木一石,都隐藏着许多与自己息息相关的密码。然而,有人敏锐地捕捉到了这些密码,并把它们写成了文字,给我们带来了美的欣赏和生活的启迪。阅读这些文字,体悟文字背后的匠心,选择一片独特的风景,拟写视频拍摄脚本,抒发自己对大地的情意。

任务:拟写视频拍摄脚本

资源:

(1)单元选文《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》《赤壁赋》《登泰山记》;(2)视频拍摄脚本样例。

活动:

(1)群文阅读,整合学习(或两个板块分读,或五篇一起学习);

(2)挑选片段,拟写脚本(片段要富有张力、带动全篇,脚本可结合样例进行拟写);

(3)分享交流,回扣文本(学习活动与文本研读要结合,文本的局部与文本的整体、单篇的文本与单元的整体要兼顾)。

所谓“微点放大”,就是将教科书单元学习任务中的某个小任务(“微点”),放大为整个单元学习的大任务。

第七单元的单元学习任务中有个“微点”:这几篇文章都有融情于景、情景交融的特点,字里行间蕴含着作者的思想感情。结合《赤壁赋》,分析文中的景与情是怎样完美融合在一起的。如有兴趣,可以选取文中的一个片段,拟写视频拍摄脚本,挑选合适的音乐和场景,制作一个小视频。

这个局部教学的“微点”,可以放大、升格为打通整个单元的主任务。《故都的秋》中的“故都秋景图”、《荷塘月色》中的“月下荷塘图”、《我与地坛》中的“地坛沉思图”、《赤壁赋》里的“扣舷而歌图”和《登泰山记》里的“泰山观日图”等,都具有画面感强、激活全篇的特色。选择其中的画面、场景,借助视频拍摄脚本样例,进行视听结合的小视频拍摄脚本写作、交流,再回扣文本进行二度学习,就易于收到灵活、有机的教学效果。

再如第六单元“学习之道”的教学设计,同样可以将单元学习任务最后的作文题《“劝学”新说》这一局部的“微点”作为大单元教学设计的主任务,让学生阅读单元选文,梳理前人的学习之道,进而根据新的时代要求,探寻新的学习之道。

以上任务学习的设计策略,是从教学实践中归纳出来的,难免不够全面,有待深化。相信随着大家的深入探索,定会涌现出更多富有创意的策略和方法。