SD大鼠牙列的显微CT观测

2019-12-05叶程心月汤颖刘超沈忆芬于金华顾永春

叶程心月 汤颖 刘超 沈忆芬 于金华 顾永春

大鼠是口腔医学研究中最常用的实验动物之一[1-4]。SD大鼠为白色封闭群大鼠,具有生长速度快、易培养、适应性强等优势;掌握其精确的牙体解剖结构是开展相关动物实验的基础。以往研究提示,大鼠牙齿的数目以及牙冠的形态与小鼠相似,而在牙齿大小和牙根数目上则与小鼠存在一定差异[5]。然而,对关于大鼠牙根及内部髓腔的解剖形态,目前缺乏准确、详细的报道。

显微CT精度高,不破坏样本,便于进行数字化测量分析[6]。本研究采用显微CT及三维重建技术,探究SD大鼠牙齿的解剖特点,为动物实验提供依据。

1 材料与方法

1.1 实验动物及显微CT扫描

清洁级SD大鼠39只(上海斯莱克实验动物有限责任公司),其中成年大鼠均为雄性(n=12),鼠龄范围:10周~6月(中位数=3月);未成年大鼠雌、雄不限 (n=27),鼠龄 <10周;体重范围(6~400 g)。异氟烷气体麻醉后脱颈法处死,先分离头颅对全牙列进行显微CT(Skyscan 1174,布鲁克斯,比利时)扫描(体素56μm);再随机分离左、右一侧的上、下颌骨和牙列进行高精度扫描(体素18μm)。扫描参数设置为:扫描电压50 kV,电流800μA。

大鼠全牙列共有16颗牙齿,每一象限有1颗切牙(上、下切牙分别记为I1、I1)和3颗磨牙(上、下磨牙依次记为M1、M2、M3和M1、M2、M3)。

1.2 三维重建及牙体测量

将扫描所得的2D图像进行三维重建,调用几何测量模块进行牙体测量[7]:①切牙:用Mimics 10.01软件(Materialise公司,比利时)对切牙进行三维重建,再用测量模块测量切牙的弯曲长度及弯曲半径,并计算圆心角;②磨牙牙冠测量:牙冠高度为牙冠最高点至釉质牙骨质界(CEJ)平面的垂直距离;牙冠近远中径及颊舌径分别为牙冠在近远中向及颊舌向最大长度;③磨牙咬合面形态:描述咬合面发育沟的分布及形态、牙尖的数目、位置及磨耗情况;④磨牙牙根:记录牙根的数目、方位,测量CEJ平面各牙根中心至根尖顶间的三维长度。

1.4 统计学分析

2组间均值的比较采用配对t检验,P<0.05视为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 切牙的解剖形态

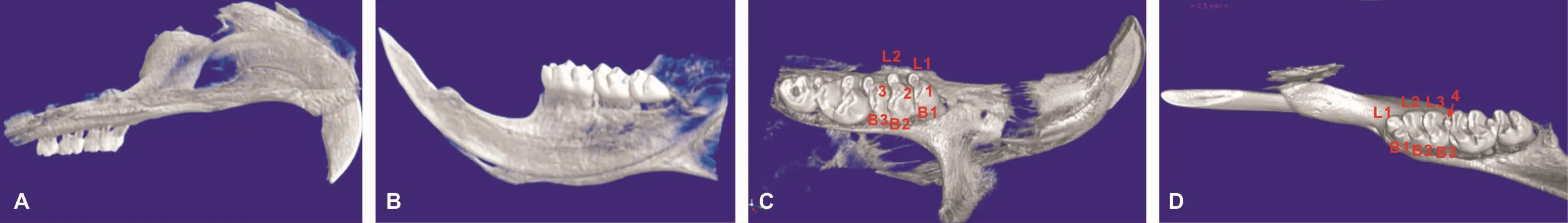

左侧牙列侧面观,上、下切牙高度弯曲,其唇面轮廓线恰好与一段圆弧相拟合,牙根基部均呈开放状态,牙釉质覆盖于牙齿唇面,并稍稍延伸到邻面。上切牙基部位于无牙区,下切牙基部延伸到M3的下方偏颊侧(图1A~B)。成年大鼠切牙的牙体测量结果见表1。

2.2 磨牙牙冠的解剖形态

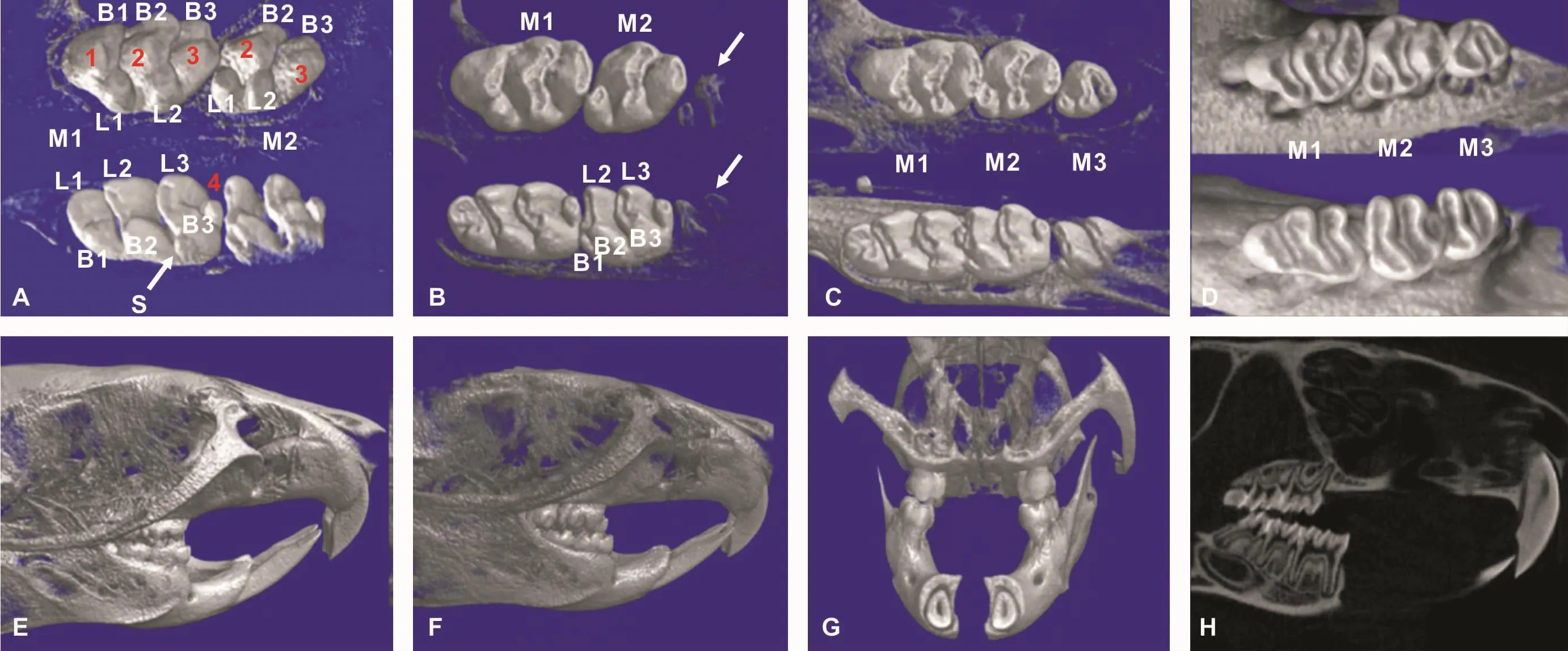

左侧牙列咬合面观,磨牙与切牙间有一段无牙区。SD大鼠磨牙牙尖的数目及位置与小鼠非常相似,仍沿用Gaunt牙尖命名体系[8](图1C~D)。

图1 成年SD大鼠牙列的显微CT三维重建模型Fig 1 Representative micro-CT images and 3D reconstruction of the dentitions of the adult SD rats

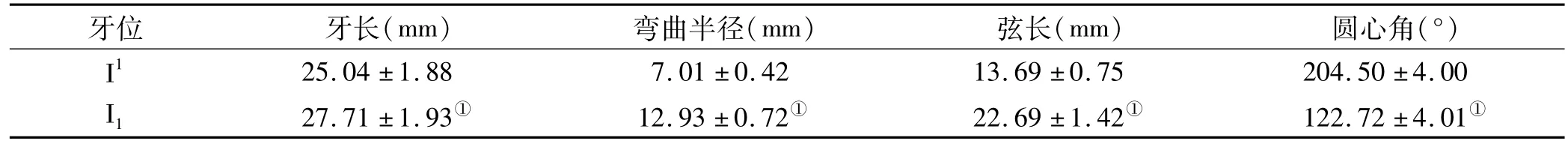

表1 成年SD大鼠切牙的测量 (n=12,)Tab 1 Geometric measurements of the incisors of adult SD rats (n=12,)

表1 成年SD大鼠切牙的测量 (n=12,)Tab 1 Geometric measurements of the incisors of adult SD rats (n=12,)

注:①P<0.01

牙位 牙长(mm) 弯曲半径(mm) 弦长(mm) 圆心角(°)I1 25.04±1.88 7.01±0.42 13.69±0.75 204.50±4.00 I1 27.71±1.93① 12.93±0.72① 22.69±1.42① 122.72±4.01①

磨牙组排列成一条直线,由前向后体积依次减小。第一磨牙近远中径明显大于颊舌径。M1共有8个牙尖,前后向排成3列,中间一列为3个主尖(1、2、3号尖)。每个主尖向颊侧分出1个辅尖,分别为B1、B2、B3牙尖。1、2号主尖折向远中舌侧分别分出L1、L2辅尖。每个主尖与其颊、舌侧辅尖连成凸向前方的“V”形牙尖嵴(1个发育叶),3道牙尖嵴之间是2道“V”形发育沟,是龋齿好发部位(图1C,4A)。M2近远中径与颊舌径接近,1号尖及B1尖退化,而L1仍然显著。M3咬合面呈圆三角形,1号主尖及B1辅尖进一步退化形成近中边缘嵴,2号主尖及辅尖在颊舌向靠近并融合形成横嵴,3号尖与B3尖融合成远中边缘嵴,横嵴的前、后方分别形成一个较小的近中窝和较大的远中窝(图1C,4C)。侧面观,上颌磨牙牙尖普遍向后倾斜。

M1共有7个牙尖,颊侧3个牙尖(B1、B2及B3)分别与舌侧3个牙尖(L1、L2、L3)一一对应,远中还有一个较小的4号尖,颊尖与对应的舌尖相连形成凸向前方的“V”形牙尖嵴,与M1的“V”形发育沟相吻合;下磨牙“V”形牙尖嵴之间是较深的横沟(transverse fissure,Tf),也是龋齿好发部位(图1D,4A)。此外,M1初萌时在B2与B3之间的颊沟处可观察到一个小牙尖(图4A),该牙尖未被Gaunt的牙尖命名体系记录;随着磨耗加大该牙尖逐渐难以辨别。M2的B1、L1牙尖退化,近远中径缩短,牙尖减少为5个。而M3进一步退化,仅剩余3个牙尖(B2,L2及L3)(图1D,4C)。侧面观,下颌磨牙牙尖普遍向前倾斜。

成年大鼠磨牙牙冠的牙体测量结果见表2。

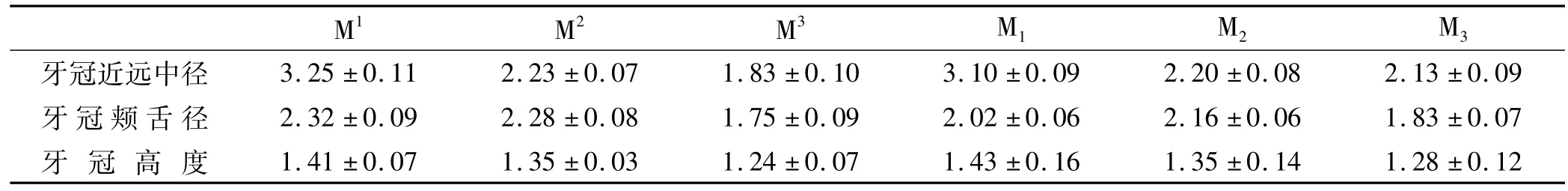

表2 成年SD大鼠磨牙牙冠的测量 (n=12,,mm)Tab 2 Geometric measurements of molar crowns of adult SD rats (n=12,,mm)

表2 成年SD大鼠磨牙牙冠的测量 (n=12,,mm)Tab 2 Geometric measurements of molar crowns of adult SD rats (n=12,,mm)

M1 M2 M3 M1 M2 M3牙冠近远中径 3.25±0.11 2.23±0.07 1.83±0.10 3.10±0.09 2.20±0.08 2.13±0.09牙 冠 颊 舌 径 2.32±0.09 2.28±0.08 1.75±0.09 2.02±0.06 2.16±0.06 1.83±0.07牙 冠 高 度 1.41±0.07 1.35±0.03 1.24±0.07 1.43±0.16 1.35±0.14 1.28±0.12

2.3 磨牙牙根的解剖形态

M1有5个牙根,牙根在冠根向均向前倾斜。近中根(MR)最粗,且倾角最大;近中颊根(MBR)最细小,近中舌根(MLR)、远中颊根(DBR)和远中舌根(DLR)粗细相当。M2有4个牙根,粗细均等;近中2个牙根冠根向朝前倾斜,远中两根朝后方倾斜。M3有3个牙根,近中两根较细,向前倾斜,远中根(DR)粗壮,向后倾角较大(图2A)。

M1有4个牙根:近、远中根明显比颊、舌侧根粗大;DR为扁根,颊舌径大于近远中径;其余牙根皆为圆锥形。M2有3个牙根(近中2个,远中1个),近中2根较细,圆锥形;DR为扁根。M3也有3个牙根,形状与M2相似,远中扁根颊舌径有所减小。下颌磨牙组排列方向与下切牙弯曲平面存在一个交角(图3),M1的牙根位于切牙颊侧,到M2牙根横跨切牙位于其上方,而到M3,牙根位于切牙末段的舌侧(图2A)。

12只成年雄性大鼠的单侧牙列中(72个磨牙),共有7只大鼠(12个磨牙)出现牙根数变异,其个体发生率高达58.3%。牙根数变异率最高的牙位是M2(5例),其次为第三磨牙(M3与M3各3例),M2只有1例;而第一磨牙未见牙根变异。牙根变异大多表现为从主根基部分出一个细小的额外根;只观察到1例融合根变异(M2的MLR与DR融合)。额外根最多见于M2或M3的MBR与DR之间(6例),多从MBR的冠1/3段向远中发出,也有1例从DR发出;在上颌磨牙可位于舌侧2根之间、近中2根之间、根分叉正中央或是由MLR发出。额外根均较为细小,有时内部观察不到根管(图2B)。

图2 SD大鼠磨牙组牙根的显微CT二维图像Fig 2 Representative 2D micro-CT images of molar roots of SD rats

牙根内大多含一个截面圆形或卵圆形的1-1型根管;唯独M1、M2的DR为扁根,根管多为1-2型(只有2例M1的DR为1-1型根管);DR邻面观呈长方形(图2C1)或“鱼尾鳍”形(图2C2)。此外,有4例M1的MR为1-2型根管,但根管分叉位置较低(图2C4)。与小鼠不同[8],成年大鼠磨牙的根尖孔多位于根尖顶,未观察到膨大的根尖及大量根尖分歧。

成年大鼠牙根长度的测量结果见表3。

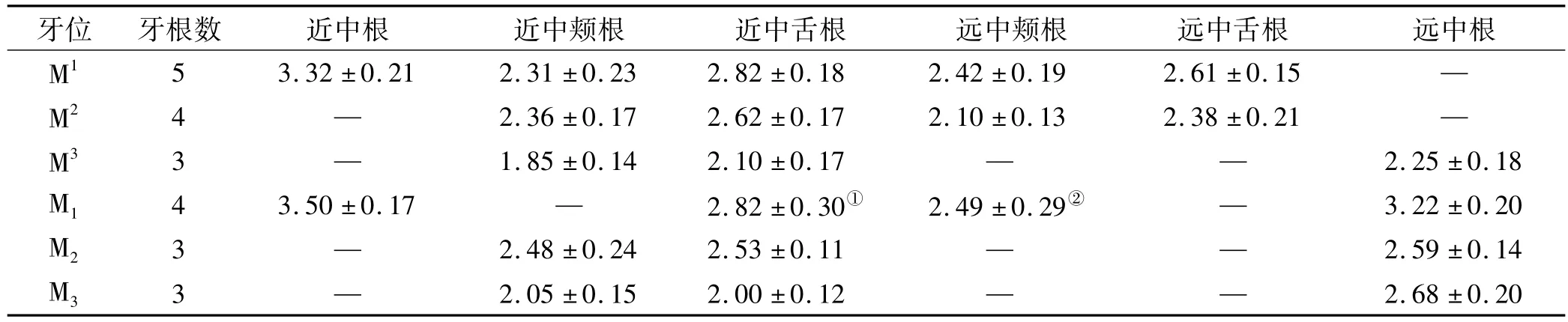

表3 成年SD大鼠磨牙牙根长度的测量 (n=12,,mm)Tab 3 Measurements of root length of the molars of adult SD rats (n=12,,mm)

表3 成年SD大鼠磨牙牙根长度的测量 (n=12,,mm)Tab 3 Measurements of root length of the molars of adult SD rats (n=12,,mm)

注:①:颊侧根,略偏近中;②:舌侧根,与前者比略偏远中;额外根的长度未予测量

牙位 牙根数 近中根 近中颊根 近中舌根 远中颊根 远中舌根 远中根M1 5 3.32±0.21 2.31±0.23 2.82±0.18 2.42±0.19 2.61±0.15—2.68±0.20 M2 4 — 2.36±0.17 2.62±0.17 2.10±0.13 2.38±0.21 —M3 3 — 1.85±0.14 2.10±0.17 — — 2.25±0.18 M1 4 3.50±0.17 — 2.82±0.30① 2.49±0.29② — 3.22±0.20 M2 3 — 2.48±0.24 2.53±0.11 — — 2.59±0.14 M3 3 — 2.05±0.15 2.00±0.12 — —

图3 SD大鼠下颌磨牙平面与下颌切牙弯曲平面的交叉关系Fig 3 The mesial-distal plane of the lower molars forms an angle with the curvature plane of lower incisor of a SD rat

2.4 SD大鼠出生后牙列的生长发育及增龄变化

显微CT示,出生1 d下切牙形成1~2 mm矿化牙尖;磨牙牙尖尚未矿化。出生后7 d,下切牙长约5 mm,末端位于M1下方,上切牙长3~4 mm;第一磨牙牙尖矿化并相互联合,但根分叉未形成,第二磨牙出现尚未联合的矿化牙尖。出生后14 d,下切牙长度约12 mm,上切牙约8 mm;第一磨牙牙冠基本发育完成,第二磨牙牙冠大部分完成,但髓室底根分叉尚未形成,未观察到第三磨牙矿化的牙尖。

出生后3周大鼠开始断奶;下切牙长度约17 mm,上切牙约12 mm,切牙切缘轻度磨损,提示有咬合接触;第一、二磨牙已萌出,第一磨牙根分叉已完成,牙根长度达正常根长1/3~1/2;第二磨牙牙冠刚完成,第三磨牙牙尖矿化并联合。4周龄第二磨牙根分叉也发育完成,牙根长度完成1/2~2/3,第三磨牙牙冠形成。6周龄时除第三磨牙,其他磨牙牙根长度基本完成。8周龄时下颌磨牙DR根管分化为1-2型,髓腔大,根管壁较薄,根尖孔基本完成。

10周龄达到成体,牙尖顶部的解剖结构已全部磨损(图1C,1D,4D),每个发育叶形成中央凹陷的牙本质磨损区,周围被釉质包围。髓腔壁厚度达到正常,磨牙根尖孔均已发育完成。

分析牙冠磨耗面的分布,发现釉质磨损面主要位于上颌磨牙牙尖的远中面及下颌磨牙牙尖的近中面,提示大鼠磨牙主要通过下颌由后向前运动来研磨食物。M1的L1、L2颊侧有磨耗面,提示起阻挡下颌侧向运动的作用(图4B,4C)。下颌运动范围较宽,侧面观M11号尖常咬入M1的第1横沟,此时下切牙切缘在上切牙舌侧近牙槽骨处,与上切牙不接触(图4E);下颌进一步前伸时1号尖可对应于M1的第2横沟,上、下切牙在切缘附近接触(图4F,4H)。

3 讨 论

SD大鼠切牙牙根基部开放,能终生持续生长,以代偿切缘磨耗。切牙高度弯曲,唇面轮廓线与一段圆弧完美拟合;提示牙根末端最靠圆弧外侧部位(产生釉质区)的生长速度与最靠圆弧内侧部位生长速度的比值是个恒定值。SD大鼠切牙的解剖形态及发育方式与磨牙相比差异较大,掌握其相关的知识对于揭示哺乳动物牙列的发生、发育模式以及背后的机制具有重要价值[5,9]。此外,在制作脱矿组织切片时,要注意磨牙列与切牙所在平面的交叉关系(图2),以获得最佳的切片角度。

SD大鼠牙列中第一磨牙最大,且发育最早,是口腔医学动物实验最常涉及的牙位,有必要充分了解其解剖特点。SD大鼠M1的8个牙尖普遍朝后方倾斜,M1的7个牙尖普遍朝前方倾斜;牙尖的倾斜方向提示了磨牙发挥研磨、咀嚼食物功能时咬合力的基本方向。上颌磨牙主尖(1、2及3)与颊、舌侧辅尖联合形成的V形牙尖嵴在形态发生上属于同一个发育叶(lobe),而与下颌磨牙两个发育叶之间的横沟(Tf)相对应。横沟是由相邻牙尖融合而来,矿化时间较牙尖晚,矿化程度低,是龋齿的好发部位。上颌第一磨牙L1、L2辅尖是鼠科啮齿动物(Murine rodents)在进化过程中逐渐形成的[10]。L1、L2辅尖的出现使原来的横向或侧斜向咀嚼运动模式进化为单纯向前的咀嚼运动模式,从而与草食或杂食动物的食性相适应[10-11]。本研究发现,第二、第三磨牙近远中径逐渐减小的程度大于颊舌径;主要表现为第1个lobe逐渐退化,最后成为一条近中边缘嵴。

图4 SD大鼠磨牙牙尖的磨耗及上、下牙列的咬合关系Fig 4 Tooth wear of the molar cusps and the occlusion of the SD rats

大鼠磨牙牙根数比小鼠更多,并且具有不同的解剖特点。本研究显示,SD大鼠M1具有5个牙根,M1具有4个牙根,根分叉角度及牙根长度均最大;可以更好地承受、分散咬合力,尤其是下牙向前的咬力。M1磨牙牙根多呈圆锥形,牙根内多为单根管,M1近中根及M1近、远中根较为粗壮,可以作为根管治疗的研究对象;而M1近中颊根最为细小。在用大鼠进行正畸研究时,常常涉及向前牵拉M1的实验步骤,研究者在分析、解释实验结果时,需要充分考量大鼠牙根结构与人类磨牙的差别。此外,在用大鼠进行牙周炎动物实验时,也要考虑到其复杂的根分叉结构。第二、三磨牙牙根数目进一步呈减小趋势(M2、M3、M2及M3分别有4、3、3、3及3个牙根),牙根长度也逐渐缩短;总的规律是近、远中侧的单根要比颊、舌侧根粗壮,这进一步提示大鼠下颌发挥咀嚼功能的发力方向为前后向,而不是侧向。M1和M2的远中根是扁根,一般为1-2型根管;而其他圆锥形牙根均只有1个1-1型根管,在进行牙髓病学动物实验时,需要注意可能存在的根管变异。与小鼠不同,大鼠牙根尖部无膨大,极少有根尖分歧;但经常会出现额外根,偶尔出现牙根融合等牙根变异现象(以M2最为多见),这可能与SD大鼠杂合子的基因背景有关,在进行相关动物实验时,需要掌握上述解剖特点。

SD大鼠第一、二、三磨牙牙冠形成的时间分别为2、3和4周龄;而牙根完全形成的时间在第一、二磨牙为8周龄,在第三磨牙为10周龄。掌握大鼠磨牙的发育进程,是设计相关动物实验的依据[12];并可以为研究人类磨牙发育提供参考[13]。大鼠为单牙列哺乳动物,从牙齿发育看,8~10周龄包括第三磨牙在内的整个牙列的发育已基本完成,可视为成体。随着鼠龄的增加,原先宽大的根管进一步缩窄;下颌第一、二磨牙远中扁根内的根管是否已经分化为1-2型根管可以作为判断大鼠牙齿发育阶段的一项重要标志;也可以为研究、解释人类牙齿诸多根管变异现象(尤其对于扁根)及根管增龄变化提供参考。综上所述,SD大鼠切牙粗壮、弯曲,与一段圆弧重合。磨牙从前向后呈退化趋势,牙齿大小的各项测量指标以及牙尖数、牙根数逐渐减少,并出现牙根数目变异。下颌第一、二磨牙远中根为扁根,多含1-2型根管,其他牙根多含1-1型根管。此外,随着鼠龄增加及牙齿的生理性磨耗的加重,牙齿的外形及内部髓腔的形态会出现相应的变化。