《三国演义》研究70年

2019-12-03李媛

李媛

由元末明初的罗贯中根据史籍、传说、平话、戏剧而“编次”的《三国演义》,在我国早已是家喻户晓,就连不识字的老大爷、老太太也没人不晓得诸葛亮、刘备、关羽、张飞、曹操的名字,所以古人就说:“凡有饮水處,都有《三国》在。”读这本书的人很多,是由于它能给同一时代的不同读者以及不同时代的不同读者以不同的审美感受;讨论、研究这本书的学者也很多,是因为它是一本永远都存在研究课题的无尽宝库。读书者、研究者的共同推动,形成了“《三国演义》热”。

一、新中国成立以来17年间的《三国演义》研究

在中华人民共和国成立之初,所有学术研究工作均未广泛开展;关于《三国演义》的研究,从1949年到1953年,公开发表的文章仅有1篇。

1953年,作家出版社出版了重新校订整理注释的《三国演义》,并在此后的同年11月又召集有关专家学者召开了《三国演义》座谈会,从而有力地推动了《三国演义》的普及和研究。从1954年到1959年,《三国演义》研究一直稳步开展并逐渐走向深入。在这6年中,不仅公开发表的《三国演义》研究文章达69篇,还出版有3部研究专著和1部论文集。

在1966年“文化大革命”爆发前的17年,《三国演义》研究的热点有二:一是《三国演义》的“人民性”问题;二是“为曹操翻案”的问题。当时的论著,几乎都围绕着这两个问题展开争鸣,作出了各自不同的界说。

关于《三国演义》的“人民性”问题。从《三国演义》成书过程看,它虽然根源于《三国志》,但却是民间先创作,也确有拥护仁君仁政、反对暴君暴政的人民性。例如,从选材态度看,注重民间传说。张安峰在《再论〈三国演义〉的人民性》一文中指出,从《三国志》的成书到《三国演义》问世的一千多年间,三国人物故事通过各种形式在民间广泛流传,并不断繁衍。元末明初面世的《三国演义》,广泛吸收了史传杂记、话本杂剧等民间传说中的三国故事编写而成。从思想倾向看,顺应民心向背。关于《三国演义》的主题,众说纷纭,但它拥刘反曹的思想倾向却是学术界公认的。在选材上,小说对蜀汉集团隐恶扬善,而对曹操却“天下之恶皆归焉”。从形式特点看,小说符合民众的欣赏习惯。《三国演义》的表现形式,主要继承民间说唱文学的传统,直接脱胎于讲史话本。《三国演义》的结构采用易为民众接受的章回结构,标明回目,分章叙事。小说还保留了讲史话本原有的结构语言。在每一回开篇时,总要用“话说”“且说”“却说”等字眼引起。“文革”前17年的文学批评,十分注重作品的人民性;不过,其视野不够宽,层次不够高,说教味、大批判味浓。学者们只是从作者的爱憎、作品的正统思想、爱国主义精神、强烈的民族情感和小说对统治阶级内部尖锐复杂的政治斗争的揭露以及对社会黑暗现实的批判等方面着眼。顾学颉《试谈“三国演义”的人民性》一文具有代表性:“作者反对曹操,并非反对他姓‘曹,而是反对他用奸诈、残暴的手段夺取帝位。同样,作者拥护刘备,不是拥护他姓‘刘,而是拥护他的‘仁德;否则,姓刘的很多,刘表、刘璋为什么得不到赞许,桓帝、灵帝为什么受到攻击呢?”[1]

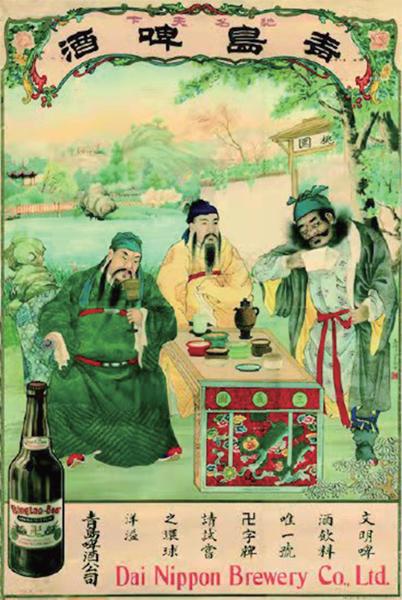

因为《三国演义》“人民性”的讨论和毛泽东提倡艺术为广大工农兵服务,上海人民美术出版社在1957年出版了60册的连环画套书《三国演义》。在当时的政治背景下,许多优秀的画家以满腔的热情积极投入到连环画的创作中,将各种古典小说、历史、传说故事等传统文化介绍给广大人民群众。仅连环画套书《三国演义》就汇聚了全国优秀绘画及文本作者达几十人之多,其影响之大,在连环画史上绝无仅有。经过几十年的传播,这套里程碑式的经典之作不仅成为中国连环画的一张名片,也演化成一个时代的文化符号。

1959年初,史学界、文学界突然掀起“为曹操翻案”之风,发起者是共和国主席毛泽东。毛泽东喜欢读史书,并经常发表与众不同的见解。他认为“曹操是个了不起的政治家、军事家,也是个了不起的诗人”,对中国历史的发展有极大的贡献,而书上、戏里却将他描绘为白脸奸臣,所以明确提出要为曹操翻案。[2]总能“得风气之先”的郭沫若闻风而动,很快就写出了历史剧《蔡文姬》及《替曹操翻案》等文章,对曹操的文治武功大力讴歌,引发了对曹操翻案的热烈争论。历史学家翦伯赞也发表了《应该替曹操恢复名誉》的论文。一时间,“为曹操翻案”的讨论形成文史学界的热潮。“翻案派”的主要观点是:《三国演义》为了宣传封建正统主义的历史观,肆意歪曲历史,贬斥曹操,因而违背了历史真实性。而以曾白融、李希凡、刘知渐、袁世硕、苏兴为代表的文史学家,纷纷撰文反驳。他们赞同为历史上的曹操翻案,但反对为《三国演义》的艺术形象曹操翻案,更不同意否定《三国演义》。客观而言,“为曹操翻案”这个口号,从历史学的角度来看是不科学的,因为《三国志》对曹操是非常肯定的;从文学艺术的角度来看也是片面的,因为《三国演义》中的曹操作为文学典型人物是非常成功的。

进入20世纪60年代,《三国演义》研究又趋于沉寂。1960年到1961年,全国公开发表的《三国演义》研究文章仅有7篇;1962年的《三国演义》研究文章较多,也只有13篇;到1965年,则仅有一篇研究《三国演义》的论文。

由于受“左”的形而上学僵化思想的影响,前17年的《三国演义》讨论,有很强烈的时代烙印。董每戡的《三国演义试论》一书,分为“由口头传说到书本演义”“三国演义所反映的本质”“通过主要人物形象看三国”三章,从几个方面对《三国演义》的思想性、艺术性提出了一些新的看法。但是,在该书的开头部分,却不得不写出占四分之一篇幅的《批判胡适“三国志演义序”》,[3]以强调专著的思想正确性。

二、十年“文革”期间的《三国演义》研究

1966年到1976年的十年“文化大革命”,在“打倒封资修”的口号下,传统文化被归为“封建主义”,《三国演义》也横遭厄运。从1966年到1972年,在长达7年的时间里,《三国演义》研究是一片空白。

《新全相三国志平话》(元至治建安虞氏刋本)

1973年到1976年,在“四人帮”大搞所谓“评法批儒”的日子里,《三国演义》又被打成了“尊儒反法”的作品,一再遭到“批判”。曹操、诸葛亮被冠上“法家”头衔,被“四人帮”纳入“评法批儒”的阴谋政治轨道。一批所谓的论文,如《略论〈三国演义〉的尊儒倾向》《评〈三国演义〉的尊孔反法思想》《从〈打鼓骂曹〉看儒法斗争》《〈三国演义〉——反映法家路线胜利的一面镜子》《拨开〈三国演义〉蒙在诸葛亮身上的迷雾》《曹操是怎样被勾成白脸的》《谈〈三国演义〉的尊儒反法倾向》,等等,尽管数量不少,但是因为完全丧失了学术研究的独立地位,所以也就不存在具有科学意义的学术研究成果了。就连这些论文的炮制者,在“文革”之后,也是羞谈当年的“研究”了。

三、党的十一届三中全会以来的《三国演义》研究

“文革”结束,万物复兴。1978年党的十一届三中全会以后,《三国演义》研究走上正途,论著数量与质量均呈爆发状态。沈伯俊先生的《建国以来〈三国演义〉研究情况综述》《近五年〈三国演義〉研究综述》《近五年〈三国演义〉研究再述》《一九九七年〈三国演义〉研究综述》《一九九八年〈三国演义〉研究综述》《一九九九年〈三国演义〉研究综述》《新时期〈三国演义〉研究论争述评》《二○○○年〈三国演义〉研究综述》《面向新世纪的〈三国演义〉研究》《新时期〈三国演义〉研究的进展——第十五届〈三国演义〉讨论会论文集前言》《〈三国演义〉版本研究的新进展》等综述文章,[4]已经将1978年以后的《三国演义》研究情况分析、总结得十分全面细致。沈先生不幸于2018年4月18日因病去世,这是《三国演义》研究界的一大损失,不胜悲恸!

在1978年以后的《三国演义》研究中,有几件事情值得记述。

(一)《三国演义》研究的复苏

1982年,四川省社会科学院主办的《社会科学研究》在该年第4期发布了如下“编者按”:

《三国演义》是我国古典长篇文学名著之一,问世六百余年以来,对我们民族的精神文化生活,曾经产生过广泛而深刻的影响。它不仅具有较高的艺术价值,而且是一部通俗的历史和军事的教科书。建国后,在五十年代中后期,学术界对此书曾经展开过热烈的争论。可是,在这之后的一二十年间,由于种种原因,这种讨论却一直中断下来。粉碎“四人帮”以后,学术界重新广泛开展了对《红楼梦》《水浒传》等我国其他古典长篇文学名著的研究和讨论,而唯独对《三国演义》的研究与讨论迟迟未能充分展开。为此,本刊特将刘知渐等同志的三篇文章,连同本刊整理的《建国以来三国演义研究情况综述》发表于此,以后还将陆续发表这方面的文章,以期引起学术界重新开展对这部古典长篇文学名著的研究和讨论。

这是《三国演义》研究在改革开放时代走向正常学术研究的号角,这是《三国演义》研究在新时代形成研究高潮乃至社会上出现“三国热”的开始。

《社会科学研究》重点推出的刘知渐《重新评价〈三国演义〉》一文,从八个方面概括了《三国演义》的认识作用和教育作用:1.“它帮助了读者认识中国历史‘分久必合的规律性。”2.“它帮助了读者认识三国时期军事、政治斗争的尖锐性和复杂性。”3.“它帮助了读者认识政治斗争的胜败,决定于人才的多少和是否善于使用人才。”4.“它帮助了读者认识斗智优于斗力的真理。”5.“它帮助读者认识了团结朋友、孤立敌人的重要战略意义。”6.“它救育读者要有‘上报国家,下安黎庶的忠义思想。这种‘忠义思想,有封建性一面……也包含着忠于国家民族和正义事业在内。”7.“它教育读者区分统治阶级中的好人和坏人。”8.“它教育读者一些做人的道理,提倡做光明磊落的大丈夫,而反对卑鄙可耻的小人。”文章还概括了《三国演义》的四个主要艺木特点。文章认为,《三国演义》“成就无疑是主要的,而其思想艺木方面的缺陷是次要的。总的说来,精华多于糟粕。”因此,文章建议,“认真研究一下《三国演义》,澄清以往一些争议较大的问题,重新给予它一个正确的评价。”

以《社会科学研究》开辟“三国演义研究专栏”为标志,《三国演义》研究开始复苏。1983年和1984年接连召开两届《三国演义》研讨会及中国《三国演义》学会的成立,进一步推动了《三国演义》研究的发展。随后几乎每年都要举行的全国性、国际性及专题性研讨会,更是为《三国演义》的学术交流与学术繁荣提供了重要的机遇与舞台,使《三国演义》成为“文革”后较早恢复学术研究并迅速形成繁荣局面的古典小说之一,对其研究的广度和深度都大大超过了前两个时期,形成了多层次、多角度、多元化的研究格局。

桃园三结义(20世纪三四十年代青岛啤酒广告)

(二)《三国演义辞典》的出版

1989年,巴蜀书社出版了沈伯俊、谭良啸先生的《三国演义辞典》。这部辞典按照渊源与内容、历史常识、改编与再创作、名胜古迹、传说故事、成语俗谚、研究情况7部分分条撰写,共收词条4164条。关于这部书的价值,正如章培恒的“序”所说:

《三国演义》这部书的文学价值,已无庸赘言,仅从“三个臭皮匠,抵一个诸葛亮”之类的俗语的流行,也足可看出它在社会上的影响之大;因为诸葛亮之所以广泛地被人们作为智慧的化身,显然并不是依靠《三国志》的记载,而是由于《三国演义》的传播,尽管没有《三国志》就不可能有《三国演义》。不过,这部书在我国受到如此长期的欢迎,而且这种欢迎至今并未衰歇,其本身的成就固然是一个原因,广大读者的思想与欣赏趣味跟作品的合拍恐怕是一个更重要的原因。这绝不意味着作品自身的价值不高,倒是更显示出了它的重要性。因为通过对于这部书的研究,我们将会更清楚地看到中国文化传统的某种样相的吧。

正因如此,编纂一部《三国演义辞典》就成为很有必要和有意义的工作。一方面,《三国演义》既在社会上有如此巨大的影响,人们在日常生活——包括阅读书刊——中就经常会遇到一些源自《三国演义》的词语,例如“桃园三结义”,“过五关,斩六将”之类,而其具体内容,即便是读过《三国演义》的人也并非都能记得清楚。至于《三国演义》中的人物被作为某种类型的代表——如把马谡作为“教条主义者”的代表——来引用的场合,那更是只有对《三国演义》烂熟于胸的人才能确切理解。这也就常会使人产生这样的感慨:“如能有一部专门的工具书查一查该多好!”另一方面,由于《三国演义》的重要性,国内外对《三国演义》的研究日益深广,取得了不少重要的成果。要每一个有关的研究者都能全面掌握这方面的进展和动态,至少在目前的条件下是不切实际的。而谁都知道,为了不花冤枉力气,研究者必须在已有成果的基础上进行新的拓垦,因需了解《三国演义》研究的历史和现状、目前在各个方面已经取得的成绩和有待于深入研讨的问题,又是《三国演义》和中国小说史研究者所必须做到的。这就使研究者也会产生这样的感慨:“如能有一部专门的工具书查一查该多好!”——当然,他们所要查的,跟一般读者有很大的不同。而沈伯俊、谭良啸同志合编的这部《三国演义辞典》,就是希望同时满足这两种需要的工具书。

《三国演义辞典》大受欢迎,因为它确实满足了广大读者和研究者的需要,对《三国演义》研究有很大的推动作用。由于《三国演义》研究已成社会热点,新的研究成果不断涌现,使得《三国演义辭典》不断补充与再版。1995年,《三国演义辞典》由最初85万字扩充为95万字,仍由巴蜀书社出版。2007年,《三国演义辞典》修订、增补、扩充为150万字,改名为《三国演义大辞典》,由中华书局出版。

(三)从文学的研究扩展到文化的研究

在《三国演义》研究的新时期,沈伯俊提出了“三国文化”的概念并对“三国文化”作了三个层次的诠释:一是历史学的“三国文化”观,即历史上的三国时期的精神文化;二是历史文化学的“三国文化”观,即三国时期的物质文化与精神文明的总和;三是大文化的“三国文化”观,指以三国时期的历史文化为源,以三国故事的传播演变为流,以《三国演义》及其诸多衍生现象为重要内容的综合性文化。[5]

从文学的研究扩展到文化的研究,是新时期《三国演义》研究相当突出的特点,反映了《三国演义》文化研究角度的多元化和认识的深化。

随着《三国演义》研究的深入,《三国演义》的深层内涵被许多学者所发掘。例如对诸葛亮和关羽的文化阐释就形成了研究热点,甚至提出了“诸葛亮文化”“关羽文化”等概念。随着改革开放和经济建设的发展,也产生了《三国演义》的应用研究。毋庸讳言,《三国演义》是我们中华民族古代智慧的结晶,不少学者从人才学、谋略学、运筹学、决策学、领导科学、军事科学、经营管理等角度来探讨它的文化价值。这方面的专著、论文非常多,社会影响也非常大。从文学的研究扩展到文化的研究,对于开启人们的思维,促进《三国演义》的传播与普及具有相当大的积极意义。

(四)融历史、文学于一炉的《品三国》

2006年,易中天做客央视《百家讲坛》,主讲《易中天品三国》;同时由上海文艺出版社出版同名书籍《品三国》,销量飙升。易中天从2005年开始,在CCTV-10《百家讲坛》节目里讲解历史。他独辟蹊径,将历史与文学融合在一起,用白话式的幽默分析去“妙说”历史,有趣地还原了历史的本来面目。他“评汉代风云人物”已经很受追捧;而“品三国”更是达到了学术讲座受追捧的新高度。

《品三国》重在“品”。所谓品,乃是饭后茶余时对三国纷争的闲聊,是沁人茶香中由闲聊生出的人生感悟。易中天站在平民立场,通过现代视角,运用三维结构,以曹操、诸葛亮为中心,将正史记录、野史传说、戏剧编排、小说演义熔为一炉,并通过自己独到的推理分析,为人们生动地描述了那个英雄辈出的时代的精彩。总之,《品三国》为《三国演义》研究提供了一种学术研究大众化的样板和新的思路,值得肯定。

(五)融校勘研究赏鉴于一体的《三国演义》校评本

东方出版中心2018年出版了凝聚沈伯俊先生用一生心血去完成、融校勘研究赏鉴于一体的《三国演义》校评本。在汗牛充栋的《三国演义》版本中,这是一部最有特色的,可以说是超越了过去所有《三国演义》版本的全新版本。

萧相恺在评论该书时指出,过去的各种《三国演义》文本中,都存在许许多多的技术性错误。这类错误产生的原因,主要来自两个方面:一是作者自身(包括说书艺人、编次者罗贯中)。因为说书艺人有知识局限,使得小说中的故事发生的时间、地点、人物等出现错误;而罗贯中“编次”时,又因为某种疏忽,让这些错误遗存于文本之中,或亦因某种局限而出现新的错误。二是传播过程中抄录者的失误、刊刻者的舛讹。这些技术性错误有人物名号、身份、关系等方面的错误,如人名错讹、人物字号舛讹、人物身份错讹、人物关系的错讹、人物彼此混淆等等;有地理错误,如政区概念错误、大小地名混淆、误用后代地名、古今地名混用、方位错乱、地名误植、地名混位、地名文字错讹等等;此外还有职官错误、历法错误,等等。当代学者对于《三国演义》某种版本底本的错误,也多有校正,但是,唯有这部《三国演义》校评本,将《三国演义》各种版本中的各种错误,都予以了纠正。

沈伯俊的校评本有他对《三国演义》的评论,分“总评”“夹评”和“尾评”。它们总括了沈伯俊对《三国演义》思想内涵和艺术特点的所有看法。这些看法是用当代的意识在观照《三国演义》,理性辩证恰如其分。它们议论《三国演义》的成就,评其不足,努力挖掘其对后人的种种启示。

四、《三国演义》研究还需要更深入

新时期的《三国演义》研究相当热烈,也涉及到《三国演义》的深层内涵。大量的学术著作与大众读物,加之一部又一部的“三国”电视剧,使本就家喻户晓的三国故事更是受到前所未有的追捧。但是,作为《三国演义》的研究者们,却仍需要更深入的研究,为社会提供这方面的更多的高质量的文化产品。

举例说,现在《三国演义》的版本上都标注罗贯中为著作人,其实很可疑。

按照《中国古典文学五大名著著作权新论》[6]所述,罗贯中与《三国演义》的成书有重大关系是没有争论的。但是,大多数史籍均记载罗贯中是“编”“编次”“编撰”“编辑”而不是著述,这是历史的事实。

《三国演义》的素材来源,既有将史书改编为小说的,也有摘录和复述史书的,更有根据民间创作,整理和加工的。

正是因为罗贯中明白他的这本讲“三国”的书并非他独创,而是依据了当时所能参照的资料:正史、野史、传说、话本、戏剧编撰而成,许多部分甚至没有改动,所以,他从不冒“著作”之功。在嘉靖本《三国志通俗演义》的首卷有二行文字,一是“晋平阳侯陈寿史传”,二是“后学罗本贯中编次”。这当然有标榜《三国演义》源于正史,有根有据之意;但罗贯中及当时人承认他是“编次”而不是著作,却是符合客观实际的。

朱永嘉著《论曹操》(上海社会科学院出版社2012年版)

古人没有现今这样的版权意识。那时的白话小说均脱胎于勾栏瓦舍里的“说话”。“勾栏瓦舍”是下层人去的地方,士大夫往往不屑为伍。后来有一些士大夫、知识分子根据“说话”底本改写或是整理成长篇白话小说,并不肯署名。但凡有署名,往往是写作者或出版商乱署一气,或托名,或假托古人,或干脆生造,如“兰陵笑笑生”,一看就是生造的。有的书上署是某人“的本”、某人“编撰”,也许恰恰说明他们是打某人的招牌。署名“罗贯中的本”的小说有几十种,从已经发现的版本来看,没有一种是真的经过罗贯中之手的,甚至可能包括《三国演义》和《水浒传》在内;因为没有一种版本把罗贯中的籍贯写对。再说由于托名者或出版商不知道罗贯中的籍贯,所以或者乱写,或者不写;而古人署名,讳、字、籍贯是缺一不可的。有关罗贯中生平最权威的资料《录鬼簿续编》所著录的罗贯中著作,只有一些杂剧,并不见《三国》《水浒》。

《三国演义》究竟有多少版本?郑振铎先生在其《中国文学研究》之《三国演义的演化》中说:“在这许多不同的传本中,足使我们注意的很少,因其本文与罗氏此作第一次刊本的原本并无多大的差别……可见这许多刊本必定是都出于一个来源,都是以嘉靖本为底本的。”[7]郑先生此说,影响甚大,多年来几乎成了定论。人们普遍认为,《三国演义》的版本问题比较简单,在其漫长的嬗变过程中,有代表性的版本只有嘉靖本和毛宗岗父子评本两种。到了1976年,澳大利亚华裔学者柳存仁教授撰文提出:“三国”系统之各本,当有一部较嘉靖本为早的“祖本”。此后,国内学者对《三国演义》版本问题从不同方面作了重新探讨,提出了一些新见解。

不少学者认为,《三国演义》的各种明刊本,并非都以嘉靖本为底本,诸本《三国志传》是自成体系的。其一,志传本回目参差不齐,而嘉靖本回目则全为整齐的七字句式。如果志传本以嘉靖本为底本,这种现象就没有理由存在。其二,志传本多为20卷,每卷12回;而嘉靖本则为24卷,每卷10回。如果志传本以嘉靖本为底本,刻印者又何必作此变动呢?其三,志传本不同程度地写有关索故事,而嘉靖本则完全没有提到关索。如果志传本以嘉靖本为底本,关索故事便成了无本之木;而要把关索故事情节一点一点地插入,并保持连贯性和合理性,实在难上加难,刻印者又何必自讨苦吃呢?其四,志传本与嘉靖本文字出入很大,嘉靖本若干文字有错讹、润饰加工和脱漏之处,而志传本则文字不误,叙事合榫,只是粗芜简略。如果志传本以嘉靖本为底本,这种现象也难以解释。

诸葛亮塑像(在成都市武侯祠)

1987年,《三国演义》版本讨论会在昆明召开,沈伯俊先生在会上指出,《三国演义》的重要版本有五种:嘉靖本《三国志通俗演义》,万历诸本《三国志传》,伪《李卓吾先生批评三国志》,毛本《三国演义》,《李笠翁批评三国志》。就版本形态的演变而言,张颖、陈速在《明清小说研究》第五辑上撰文认为,《三国演义》的诸多版本主要有三个系统:《三国志通俗演义》系统,《三国志传》系统,《三国演义》系统。

那么,《三国演义》的版本是否仅限于上述呢?还真不是。近年来,就有一些学者对国外收藏的《三国演义》版本作了介绍,如从未见著录的郁郁堂刊本、日本蓬左文库所藏夏振宇刊本等,引起了学术界极大的兴趣。

这样看来,新中国70年的《三国演义》研究走过了一条不平坦之路,但这条路是越走越宽广,可谓成绩斐然,硕果累累。尽管如此,其仍需要深入研究的问题还有很多,学者还当努力。

注释:

[1]顾学颉:《试谈“三国演义”的人民性》,载《光明日报》1954年8月8日。

[2]陈晋主编《毛泽东读书笔记》,广东人民出版社1994年版。

[3]董每戡:《三国演义试论》,古典文学出版社1956年版。

[4]沈伯俊:《建国以来〈三国演义〉研究情况综述》,载《社会科学研究》1982年第4期;《近五年〈三国演义〉研究综述》,载《成都大学学报》1986年第3期;《近五年〈三国演义〉研究再述》,载《成都大学学报》1987年第1期;《一九九七年〈三国演义〉研究综述》,载《天府新论》1998年第3期;《一九九八年〈三国演义〉研究综述》,载《天府新论》1999年第5期;《一九九九年〈三国演义〉研究综述》,载《成都教育学院学报》2000年第7期;《新时期〈三国演义〉研究论争述评》,载《成都大学学报》2001年第2期;《二○○○年〈三国演义〉研究综述》,载《成都教育学院学报》2001年第5期;《面向新世纪的〈三国演义〉研究》,载《四川师范学院学报》2001年第6期;《新时期〈三国演义〉研究的进展——第十五届〈三国演义〉讨论会论文集前言》,載《中华文化论坛》2003年第3期;《〈三国演义〉版本研究的新进展》,载《中国古代小说戏剧研究丛刊》2004年版。

[5]沈伯俊:《“三国文化”概念初探》,载《中华文化论坛》1994年第3期。

[6]李殿元:《中国古典文学五大名著著作权新论》,载《文史杂志》2006年第4期。

[7]郑振铎:《中国文学研究》(上)之《三国演义的演化》,人民文学出版社2000年版。

(压题图为金·武元直绘《赤壁图》,藏台北故宫博物院)

本成果受到四川省哲学社会科学重点研究基地诸葛亮研究中心资助

作者:四川省诸葛亮研究中心特约研究员