成都:中国文艺复兴的发祥地

2019-12-03汪毅

汪毅

关键词:成都;张大千临摹敦煌壁画展;中国文艺复兴发祥地;名片

缘起

成都有“蓉城”之说,是因为它遍开芙蓉花;成都有“锦官城”之誉,是因为它的绣锦名满天下;成都有“天府之国”之名,是因为它被岷江泽被而“水旱从人,不知饥馑”;成都在20世纪上半叶有“小巴黎”之称,是因为它的文艺繁荣而媲美法国巴黎;成都有国家级“历史文化名城”之荣,是因为它的历史文化堆积深厚……

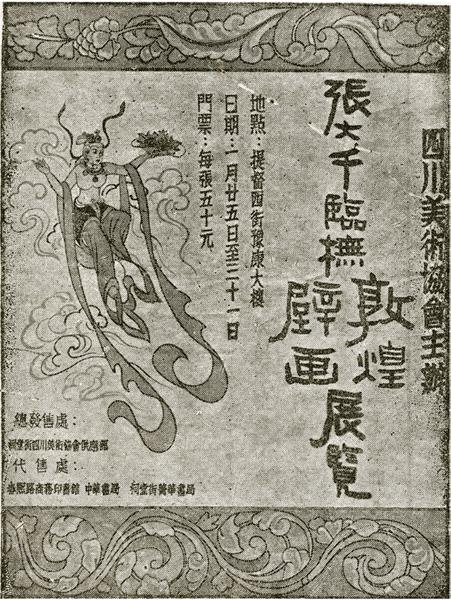

是的,成都既是一个地理概念,更是一个文化概念!据1944年5月由四川美术协会编著、西南印书局印行的《张大千临摹敦煌壁画展览特集》与当时成都的诸多媒体记载,早在1944年1月,成都便拥有令中国瞩目的桂冠:“中国文艺复兴权舆,肇于成都”“中国文艺复兴之翡冷翠城”。(按,翡冷翠城在意大利语中即佛罗伦萨,其系欧洲文艺复兴的发祥地。)而这顶桂冠,与张大千临摹敦煌壁画展在成都举办有关,即张大千把临摹敦煌壁画这一颗中国文艺复兴的种子播撒在成都这一块中华文化沃土中,生长出“中国自新之象”的希望之树,诚如刘开渠所言:“唤起中国文艺的复兴。”

一、关于“中国文艺复兴说”及其解析

欧洲文艺复兴是欧洲文明发展史上的一个重要标志,亦是世界文明发展过程中的重要组成部分,甚至可以说它是人类社会发展的骄傲。这是因为,欧洲文艺复兴具有重大而深远的文化、社会诸意义,故被整个世界所关注。

中国作为世界四大文明古国之一,其灿烂悠久的历史文化在漫长历史进程中,给人留下了许多遐想与判断。从古至今,许多文人志士在思考、在呼唤、在寻找、在判断中国文艺复兴的爆发点,特别是有的学者进而发出了“中国,你需要一场文艺复兴”的呐喊。由此,中国文艺复兴作为一种文化现象,甚至可以作为中华民族伟大复兴的重要组成部分,值得格外关注。

文化是民族的根。文化具有包容性和类比性的特征。故在对文化的认识和判断中,由于文化共性的规律,在中国文化发展史上,不可避免地在某个时期或阶段出现过类似欧洲文艺复兴的某种现象。据此,“中国文艺复兴说”一路走来,方兴未艾,百家争鸣,即如韩愈的“古文运动”对秦汉散文的复兴,宋明理学对儒学的复兴,等等。其实,这些只是某一时代学术思想或文学的复兴,实在称不上真正意义的中国文艺复兴;因为它不具有欧洲文艺复兴以模仿与认识古希腊美术作品为起始的原始性,包括在形态和对象方面均缺乏应有的可比性。

在论者提出的林林总总的“中国文艺复兴说”中,颇具影响的恐怕要推胡适的“五四文艺复兴说”。胡适这里所言,其实是“五四”新文化运动。它追求和体现的是“新”,方式是“革命运动”。它的思想启蒙与解放的意义是深刻而伟大的,但“在思想方法上,存在着绝对肯定或绝对否定的偏向,把传统与现代、中国与西方绝对对立起来,表现为在某些问题上否定中国的一切”(《中国共产党历史》第一卷上册,中共党史出版社2002年版,第33页),从而混淆了中国传统文化优秀与糟粕的关系,割断了中华文明传承的载体,包括诸如古建筑、古遗址、古文字、风俗民情,乃至属于非物质文化遗产范畴的东西,使这些承载历史文化信息的载体受到破坏。这场革命式的运动,意在从根本上打倒“孔家店”,具有对传统文化极强的摧毁性。由此可见,“五四”新文化运动算不上真正意义的中国文艺复兴,甚至与欧洲文艺复兴格格不入。笔者以为,欧洲文艺复兴具有以下特征:

其一,“包旧延新”。所谓包旧,就是它首先肯定拥有的悠久的历史,特别是那些历史文化遗存;同时,其复兴之始的最重要原因是对“希腊文化的复现与重新被模仿和研究”。这与中国“五四”新文化运动有着本质上的区别。

其二,哲学思维,即将“包(承)旧延(启)新”中的“旧”与“新”和“包”(承)与“延”(启)作了对立统一的认识与行为判断。同时,它在具体的组织行为方式上不是运动,更不是青年运动,而是“当时的宗教领袖、政治人物、富闲阶层的提倡与鼓励”。至于“五四”新文化运动,则是将新”与“旧”根本对立;其组织行为方式是革命运动。

据上述比较,欧洲文艺复兴的结果既是“古典文化的再生”,又是“近代文化的开端”;既是“复兴”,又是“创新”,从而促进了人的精神质变,构筑了欧洲文明。而中国“五四”新文化运动尽管倡导和推进了中国的民主与科学,但在具体文化主张与实践上却根本否定中国传统文化,即中国的根性的文化。艺术史家张晓凌认为:“从五四到新时期,许多激进的知识分子都以不同的方式反思中国人的劣根性,现在回头来看,这实际上是很无知的。我一直认为,中国近代的衰落,是‘枝出了问题。在‘根的时代,毫不夸张地说,正是由于先秦(之前的春秋战国)人文理性光芒的照耀,整个东方大陆才走出了蒙昧时代。也正是‘根的伟大,才使中华文明成为人类唯一跨越五千多年历史仍生机勃勃的活态文明。你再去看看其他同时起源的文明,全都成了博物馆文明。所以,我们应当反省的是‘枝,而不是‘根。”(《中国将迎来伟大的文藝复兴——艺术家、批评家张晓凌访谈》)事实的确如此。尽管“五四”新文化运动后来又“发展成为以传播马克思主义为中心的思想运动”(《中国共产党历史》第一卷上册,第47页),但它产生的若干负面影响,又使后人不得不去努力修复人文主义的价值体系,不得不重塑精神文明,以迎接中华民族的伟大复兴。

至于“中国文艺复兴说”的雏形,笔者认为,应定位在20世纪40年代初期。标志之一是著名学者李长之于1942年在其《迎中国的文艺复兴》书序所述:“未来的中国文化是一个真正的文艺复兴。五四并不够,它只是启蒙。那是太清浅,太低级的理智,太移植,太没有深度,太没有远景,而且和民族的根本精神太漠然了!我们所希望的不是如此,将来的事实也不会如此。在一个民族的政治上的压迫解除了以后,难道文化上还不能蓬勃、深入、自主,和从前的光荣相衔接吗?现在我们应该给它喝彩,于是决定命名我的书为《迎中国的文艺复兴》。”这段话,精辟独到,不仅憧憬、预示、定位“未来的中国文化是一个真正的文艺复兴”,而且指出“五四”新文化运动的一个缺陷,即对“民族的根本精神”的漠然,更重要的是勾勒出中国文艺复兴后与“从前的光荣相衔接”的瑰丽画卷。李长之的中国文艺复兴说,实际上也谈到中华文化“根”(“从前的光荣”)与“枝”的问题,故在中国文化界一时激浪千层,自然影响到聚集于抗战大后方四川的各路文化人以及作为文化重镇的成都的各类文艺团体。

如果说李长之鲜明地亮出了“迎接中国的文艺复兴”旗帜,那么随之接武的是著名雕塑家刘开渠。他于1944年初在解读张大千临摹敦煌壁画展后,直接喊出了“中国文艺复兴说”,即因为张大千临摹敦煌壁画展于成都举行而“唤起中国文艺的复兴”。同时,刘开渠还具体分析、概括了欧洲文艺复兴初始的三大原因,并做出事实判断:“今者,(张)大千先生将敦煌美术之精华移置于四川省会各界之前,我希望中国的文艺复兴,将能够由此取得影响而为之兴起。成都将为中国文艺复兴之翡冷翠城。”(《张大千临摹敦煌壁画展览特集》,西南印书局1944年版)

与刘开渠“中国文艺复兴说”相呼应的,还有时任四川省主席的张群,以及四川美术协会、国画家张大千——

张群在《民族艺术生活之改进与六朝画》(张大千先生临摹敦煌壁画展览所感)一文中指出:“抗战以来,(四川)早成民族复兴之根据地……吾人因此而得所以改进艺术生活之途径,以为民族复兴大业之一助。”(同上)

四川美术协会在充分肯定张大千敦煌壁画展览的前提下指出:“由此包旧延新进步发展,则新中国文艺复兴,将以此为嚆矢,庶几乎可?此种文艺复兴权舆,肇于成都。”(同上)

张大千于1944年3月25日在省美协举办的美术节中亦慷慨陈词:“……故谓四川为民族复兴根据地,而成都则为文艺复兴根据地。”

综上所述各家“中国文艺复兴说”,可谓自出机杼,异彩纷呈。但通过比较,刘开渠的立论最具有客观性和权威性。其由为:刘开渠不仅留学法国,而且对欧洲文明,特别是欧洲文艺复兴最有研究和认识。同时,他亦是著名雕塑家,对中国的佛教艺术与欧洲艺术有比较、有表现、有理性思考。他所处的时代,正是中国“大时代文化建设运动”与“中国文艺复兴说”风起云涌之时,故他在类比中国文艺复兴与欧洲文艺复兴时所寻找的可比性更具有准确性、客观性、系统性、权威性、代表性,进而让我们作出判断:中国文艺复兴的爆发点就是张大千临摹敦煌壁画在成都的展览。因为这个展览的文化包容(著名史学家暨敦煌学家陈寅恪称之为“敦煌学领域中不朽之盛事”)、表现形态(佛教题材绘画作品)及其文化背景与欧洲文艺复兴的起始有惊人的相似。至于胡适、李长之、张群等,其“中国文艺复兴说”虽然不乏影响,但他们毕竟分别只是思想家或政治家,亦未留学欧洲,故对欧洲文艺复兴的状况缺乏直观的、感性的认识,即“纸上得来终觉浅”。至于张大千,虽然是艺术家,早年曾留学日本,但当时他并未去过欧洲,故对欧洲文艺复兴的认识和理解自然亦有其局限性。

二、“成都系中国文艺复兴发祥地”的提出

一个口号的提出,特别是一个惊世骇俗的口号的提出绝非偶然,必定有一个不断堆积的过程。“成都系中国文艺复兴发祥地”口号的提出,亦非偶然,确有深厚的文化基础。当然,这个口号的提出也恰逢张大千临摹敦煌壁画展览在成都举办这样一个与形势吻合的、千载难逢的契机。

民国时期的成都,由于少兵燹之扰,社会相对稳定,经济相对发达,文化相对繁荣。尤其是全民族抗战期间,大批工业、商贸内迁,经济快速增长竟超过历史上任何一个时期,使成都具有良好的经济基础。这个基础,对于中华人民共和国成立后相继实施的国家战略“三线建设”“工业革命”“西部大开发”“一带一路”等具有重大影响,甚至是一个万丈高楼平地起的重要基础。此外,一大批著名文化名人的到来,使成都文化实力大大加强,形成了大后方的“文化之都”。由于全民族抗战的需要,加之国民政府又颁布了关于《文化建设纲领》等文件,这些文化名人凭借强烈的民族意识和使命感,对“民族文化问题”进行了大讨论。成都随之出现了“巴蜀新文化衍而为中华新文化”的文化趋势,从而影响中国,形成大后方抗战文化的一个格局,以至使成都有了“小巴黎”之称。

正是由于这个时期特定的文化环境和浓郁的文化氛围,1944年1月25日,当张大千临摹敦煌壁画展览在成都举办时,成都沸腾了,成为宣传的聚焦点,使常书鸿曾说的“敦煌艺术是中国文艺复兴的一个征兆”由一个静态判断变成动态现实。一时间,主流媒体《中央日报》《新新新闻》《新中国日报》《成都快报》纷纷推出张大千临摹敦煌壁画展览特刊,国民通讯社发表专稿,沈尹默、谢无量分别为出版的《张大千临摹敦煌壁画展览目次》《大风堂临摹敦煌壁画(第一集)》题署。特别值得关注的是,在四川美术协会编著、1944年5月由西南印书局印行的《张大千临摹敦煌壁画展览特集》中,不仅张群为特集题写书名,而且还辑录了张群、林思进、陈寅恪、马鉴、谢无量、沈尹默、叶绍钧、闻宥、刘开渠、蒙文通、陈觉玄、冯汉骥、芮善、庞熏琹、雷圭元、吴作人、周太玄、罗文谟、冯若飞、郭有守等20余名学震巴蜀乃至名响华夏的学者或艺术家撰写的文章,评价敦煌壁画的意义和张大千临摹敦煌壁画展的贡献,阐述其展览與成都系中国文艺复兴发祥地的关系。这些文章在各大媒体发表,影响广泛。特别是四川美术协会与著名雕塑家刘开渠,分别从艺术社团和艺术家的角度,分析了意大利文艺复兴的原因与走势,阐述了张大千临摹敦煌壁画展览与成都系中国文艺复兴发祥地的关系。具体表述如下:

四川美术协会在《张大千临摹敦煌壁画展览特集》中作出这样的结论:“今日得此(张大千)甚高艺术地位之画家将具有历史上崇高价值之敦煌壁画忠实不贰临摹以告吾人,吾人无赴敦煌之劳,而直接认识六朝李唐五代赵宋作风,由此包旧延新进步发展,则新中国文艺复兴,将以此为嚆矢,庶几乎可?此种文艺复兴权舆,肇于成都。”

刘开渠在《唤起中国文艺的复兴》一文中指出:“今日欧美文化之盛,实为十五六世纪文艺复兴的结果。文艺复兴之起,有三个大原因:一是希腊文化的复现与重新被模仿研究;二是印刷、制版的发明,使所有的哲学、文艺、美术作品都得到广为翻印而传播及于大众;三是当时宗教领袖、政治人物及富闲阶层提倡与鼓励。三种原因之中,第一种为最重要……南欧文艺美术之复兴,由模仿与认识古希腊美术作品为起始。今者,大千先生将敦煌美术之精华移置于四川省会各界之前,我希望中国的文艺复兴,将能由此取得影响而为之兴起。成都将为中国文艺复兴之翡冷翠城。”

《张大千临摹敦煌壁画展览特集》张群题署

张大千:《我与敦煌》

不仅如此,甚至连临摹敦煌壁画的作者张大千亦旁征博引古今中外之例并发表长篇大论:“四川山水景物自然之美,孕育了历代中国优越美术之大作家,而中国美术又实有其神妙之处,其精神,其化境,固非于笔楮之间所能尽致也。故谓四川为民族复兴根据地,而成都则为文艺复兴根据地。”由此,张大千还格外强调:“其原理有似意大利的文艺复兴,而光华灿烂情况,比意大利文艺复兴更伟大”。张大千甚至还慷慨激昂:“莫忘记成都是四川文化的中心,也是中华民国的文化中心。我们在这抗战期间,所负艺术使命责任很大……我愿追随同人一致努力,来促进新中国的文艺复兴!”

此外,政府与美术界、文化(学术)界、新闻界还联袂做出了强有力的推动。据《张大千临摹敦煌壁画成都展览纪要》介绍,展览筹备班子搭建方面,由张群(省主席)指定郭有守(省教育厅长)、罗文谟(四川美术协会常务理事、国民党四川省党部书记长)、林君墨(四川美术协会常务理事)、余中英(四川美术协会常务理事、成都市市长)、冯若飞(张群秘书)、张采芹(四川美术协会常务理事)组建;展览经费方面,由四川美术协会向四川省银行借国币30万元(预定以所售门票偿还);文化(学术)界推动方面,有刘开渠、陈寅恪、谢无量、蒙文通、冯汉骥、吴作人、冯若飞等一批重量级学者撰文,甚至政要张群和主管文教的郭有守亦撰文襄助;宣传方面,除印制图画文字张贴,《中央日报》《新新新闻》《新中国日报》《成都快报》等各发特刊,国民通讯社发专稿,四川美术协会编著《张大千临摹敦煌壁画展览特集》并由西南印书局印行,出版《张大千临摹敦煌壁画展览目次》《大风堂临摹敦煌壁画(第一集)》,等等。

上述表明,中国文艺复兴宣示于1944年1月25日,其标志是张大千临摹敦煌壁画作品在成都的展览。同时可知,欧洲文艺复兴的宣示与中国文艺复兴的宣示均以具体的宗教艺术遗存来作为研究客体,作为复现与模仿的对象,实与宗教力量有关。须要强调的是,张大千所临摹的敦煌壁画很好地体现了刘开渠关于欧洲文艺复兴是源于对古希腊文化的“复现与重新被模仿研究”的观点;质言之,张大千是“复原(复现)临摹”,甚至是创造性的临摹。此外,对于时任四川省政府主席张群的鼓动“复兴则为吾人一致的要求”,以及国民政府关于《文化建设纲领》的颁布和“巴蜀新文化衍而为中华新文化”“大时代文化建设运动”等,我们可以视为刘开渠分析的第三种原因中的“政治人物”及特定的“政治力量”。而对于当时的刘开渠、陈寅恪、林思进、吴作人、蒙文通、冯汉骥等一大批人文社会科学界名人,我们可以视为刘开渠所分析的第三种原因中的“文化力量”。由此,我们还不难得出这样一个逻辑推理:欧洲文艺复兴(借助研究古希腊、古罗马艺术文化,通过文艺创作,宣传人文精神等)→敦煌壁画(早于欧洲文艺复兴约一千年,系中华民族先辈优越艺术天才的表现,是人类文化奇迹等)→敦煌学(中国20世纪显学,艺术界重要的学术文化)→张大千临摹敦煌壁画(包括其著述,弘扬了敦煌学,与欧洲文艺复兴的特征趋同或相似)→张大千临摹敦煌壁画展在成都举办(成都特定的社会、文化、经济背景和氛围下)→成都即成为中国文艺复兴发祥地。我们还应该看到,当时的一大批艺术团体与不少艺术家及学者凭借一腔报国热忱,为民族文化的复兴而纷纷倡言,特别是四川美术协会所做的结论:“新中国文艺复兴,将以此为嚆矢,庶几乎可?此文艺复兴权舆,肇于成都”,颇为鼓舞人心。

我们还须指出的是,当时学术界、文化界对中国文艺复兴的口号的提出是与全民族抗战期间国家的前途、民族的命运紧密联系在一起的。也就是说,张大千临摹敦煌壁画及其展览的意义,不仅复活、再现了敦煌壁画“集东方中古美术的大成”,还在于“现代中国因抗战而促进文明增长”,以此“来促进新中国的文艺复兴”。

三、成都崭新的城市文化名片:中国文艺复兴的发祥地

成都,之所以成为“中国文艺复兴的翡冷翠城”,即比肩于欧洲文艺复兴发祥地的意大利佛罗伦萨,甚至作为“城”的空间概念还超越“翡冷翠”而更具规模,是因为它具有偶然中的必然性,让我们感到中国文艺复兴肇始的不凡,让我们感慨成都作为中国文艺复兴发祥地的不凡。其因在于,成都具有丰厚的历史文化传承与上述注定的历史机遇。当两者榫接一起,便出现了“成都奇迹”,铸就了成都崭新的城市文化名片:中国文艺复兴的发祥地。

刘开渠文:《唤起中国的文艺复兴》

《张大千临摹敦煌壁画展览》招贴画

回溯历史,在对欧洲文艺复兴肇始的考察中,不难发现其发轫或爆发必须寄托在一个富有文化積淀的魅力城市,而意大利佛罗伦萨便历史地、当然地成为这个特殊载体。无一例外,中国文艺复兴的肇始亦需要一个落脚点,即在一个富有文化积淀的城市“引爆”,演化为文化发展的引擎。而成都,恰好具有这个所谓“天时、地利、人和”的必备条件,试从以下角度进行考量。

(一)从历史文化传承角度考量

成都,我国西南开发最早的地区,有2300多年的建城历史,标志是公元前311年张若仿秦都在成都修筑城墙。而在21世纪初出土的金沙遗址,则把成都的建城历史提前到约公元前1200年,即距今3200年(亦有学者认为,成都建城史的起点应以成都十二桥发现的商代遗址为标志,距今3700年)。至于成都名之源起,为公元前4世纪开明王朝徙治成都,取周王迁岐“一年成聚,二年成邑,三年成都”而得之,并相沿至今。关于成都的筑城情况,据《华阳国志·蜀志》记载:秦惠王二十七年(公元前311年)时,成都筑城是“周回十二里,高七丈”(时为成都县概念,未含今郫县的郫城“周回七里,高六丈”及邛崃市的临邛城“周回六里,高五丈”)。城的建立,体现了生产力发达及市场繁荣,即以“内城营广府舍,置盐铁市官并长丞。修理里阓,市张列肆,与咸阳同制”为标志。文化,历来是成都最厚重的底色。成都文化兴盛的重要表现之一,在于蜀学竟在若干重要理念上影响儒学,出现了“蜀学比于齐鲁”的认同,从而构成了巴蜀最初的文脉。西汉时,成都成为全国六大都市(长安、洛阳、邯郸、临淄、宛、成都)之一,而且是中国南方唯一的大都市,也是两千多年来唯一名称不变、地位功能不变的大城市(洛阳、邯郸名称虽未变,但已降格为地级中等城市;长安和临淄及宛,分别改成今天的西安市和淄博市及南阳市)。这种情况,在世界性城市发展过程中,亦是一种极为独特和值得关注的现象。特别是文翁修建石室,引进儒家经典系统“七经”,使“儒学化蜀”具有融合及被同化的意义,故当司马相如、扬雄、王褒(四川资阳人)这个文学家团队振臂文坛,便一跃为旗帜性人物而领跑群儒,享有“文章冠天下”的盛誉,让赋这种文学样式成为一个时代(汉代)的文化标志。除文学之外,扬雄在经学方面领衔,享有“西汉孔子”之誉。由此,对于蜀在秦汉时经济文化的总结,常璩在《华阳国志·蜀志》中表述:“开辟及汉,国富民殷,府腐谷帛,家蕴蓄积。《雅》《颂》之声,重塞天衢,《中和》之咏,侔乎二南”,并感慨其在九州(古代中国为“九州”)的影响“方之九区,于斯为盛”。至于晋时,常璩在史(志)学方面独领风骚,其《华阳国志》为我国西南地区古史,对巴蜀史事记述尤详,堪称我国现存最早的一部地方志专著。隋唐时期,成都经济发达,文化繁荣,佛教盛行,名列全国四大名城(长安、扬州、成都、敦煌)之一。时文学家云集,诗人李白、杜甫、卢照邻、高适、岑参、薛涛等均旅居成都,且不乏“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云”(杜甫《赠花卿》)等赞美之词,特别是诗人李白的《上皇西巡南京·歌十首》其二:“九天开出一成都,万户千门入画图。草树云山如锦绣,秦川得及此间无”,更始成都名声响亮。学人卢求写有《成都记》专著,纪录成都风情名胜,惜此书散失。宋时,成都经济文化更加发达,而且远离兵燹,相对安全,故《宋史》有“世乱入蜀”“宗室多避难入蜀”之说。当时经济发达的标志是:流通领域中出现了世界上最早的纸币“交子”,将成都文化提升到一个崭新高度,对丝绸等贸易及南方丝绸之路的繁荣具有积极的影响。文化发达的标志是:以“三苏”(苏洵、苏轼、苏辙)为代表的蜀学蜂起,诗人陆游、范成大及词人柳永等入蜀留下许多赞美成都的诗词,特别是柳永的《一寸金·成都》“地胜异,锦里风流,蚕市繁华,簇簇歌台舞榭。雅俗多游赏,轻裘俊,靓妆艳冶。当春昼,摸石江边,浣花溪畔景如画”,生动地描写了成都文化繁荣、经济发达的胜景。至于代表蜀文化的诸如《成都文类》《成都古今诗集》《成都古今记》的问世,更是产生了重大的影响。宋以后,成都为四川乃至整个西南地区的政治、经济、军事、文化中心。元始称四川行省,简称四川省。明在四川设立承宣布政使司——国家一级行政区,其治所设于成都。时颇具代表性的著述有:杨慎的《全蜀艺文志》、曹学佺的《蜀中广记》,其中对成都的大量记述,影响广泛。清顺治十一年(1654年)四川承宣布政使司恢复四川省,一直沿用至今。1898年,法国旅行家马尼爱在《游历四川成都记》里写成都的东大街:“幸无意中忽至一街,甚为宽阔,夹衢另筑两途以便行人,如沪上大马路然。各铺装饰华丽,有绸缎店、首饰铺、汇兑庄、瓷器及古董等铺,此真意外之大观。”他甚至进一步感慨:“其殆十八省中,只此一处,露出中国自新之象也。”孙中山在《祭蜀中死难诸义士》中亦感慨:“惟蜀有才,奇魂磊落。”

(二)从现代文明角度考量

1928年,国民政府置成都市为省辖市和四川省省会,时文化的繁荣便有“小巴黎”之称。媒体是文化、经济、社会繁荣的一个重要标志。民国时期,成都的主要报刊竟多达五六十种。其发达程度,亦是成都之所以能成为中国文艺复兴发祥地的一个重要考量。为此,近代诗人易君左在《锦城七日记》(上)中写道:“使我内心惊叹的,这一个美丽的名都,不独像北平,而且像江南,也许是一个新发现,是潜伏在许多人意识里,而被我揭露出来的。像北平,像西安,是成都的刚美;像江南,像苏杭,是成都的柔美。合世两种美,才见成都的伟大。”作家张目寒在《蜀中纪游》之《渝灌纪游》篇中写道:“(成都)市区街道修整,道旁古木森林参天蔽日,具有北平、姑苏之长。”可见,成都在人们的眼中具有刚柔相济之美,即大江东去与小桥流水相容之美。而这种美的形态,展示了成都这座城市的内涵和魅力。当然,对于成都的描述远远不只这些,可详见成都时代出版社2006年出版的书目集萃《走进成都(1978—2006)》,那真是丰富多彩,蔚为大观,让我们可以感到成都的确是从远古一路展开的瑰丽长卷,真个地“露出中国自新之象”。更有甚者,1982年2月,成都进入国家第一批历史文化名城名录而饮誉中华。

(三)从注定的历史机遇(偶然中的必然)——抗战8年特定历史背景角度考量

一是,全民族抗战期间,由于北方与大部分南方城市的沦陷,作为四川省省会的成都不仅内迁人口、工业、商贸骤增,经济快速增长,成為最重要的工业基地;而且客观上亦成为中国危难时期的文化聚集地与文化发散的大本营。一大批人文社会科学名人荟萃于此,将观念、思想、责任、才情、艺术赋予这座历史文化名城,使之锦上添花,文化更加繁荣,享有“四川文化的中心,也是中华民国的文化中心”的特殊地位。

二是,国民政府倡导大时代文化建设,即在1938年提出了《文化建设纲领》:“而现阶段之中心设施,则尤应以民族国家为本位。所谓民族国家之本位,有三方面之意义,一为发扬我固有之文化,一为文化工作应为民族国家而努力,一为抵御不适合同情之文化侵略。”此影响甚广,特别是在文化界,故有的学者如李长之鲜明地亮出了“迎接中国的文艺复兴”旗帜,于1942年在其《迎中国的文艺复兴》一书序中预示和表述:“未来的中国文化是一个真正的文艺复兴。”学者金祖同在1941年出版的《说文月刊》“巴蜀文化专号”的《冠词》中则如是言:“溯自抗战军兴,国都西徙,衣冠人物,群集渝蓉,巴蜀一隅,遂成为复兴我国之策源圣地,政治、经济、人物学囿,蔚为中心,粲然大盛,日下风流,俨然见汉家旧典。中华崭然新文化,当亦将于此处孕育胚胎,植其始基……巴蜀新文化衍而为中华新文化。”

三是,地方政府最高首长的倡导。时任四川省主席兼四川美术协会会长张群对张大千在成都举办临摹敦煌壁画展作大力推动,不仅“指定郭有守、罗文谟、林君墨、余中英、冯若飞、张采芹诸君负责筹办”,而且亲自题署《张大千临摹敦煌壁画展览特集》并撰文《民族艺术生活之改进与六朝画》。其文指出:“复兴则为吾人一致之要求。对于中国绘画史有最高地位之六朝画、唐五代画、宋画之贻留于今日者,实为吾人艺术生活上最高之准绳……(张大千)直接对于六朝唐五代画宋画为最大之努力……吾人因此而得以改进艺术生活之途径,以为民族复兴大业之一助”。“抗战以来,(四川)早成民族复兴之根据地。”

四是,地方教育(文化)官员的推动。时任省教育厅厅长郭有守在《艺术上一件大事》一文中指出:“四川美术协会,在大时代文化建设运动中,愧无多大贡献。但在介绍作家与作品,以提高民众对于艺术兴趣和加浓艺术氛围,也尽了些微的力。主办的展览会如八大画家油画联合展览、古画展览、徐悲鸿画展,及陪都书画家联合展览等,遂使成都连年皆有‘美术年之称。但是这一次主办的《张大千临摹敦煌壁画展览》真算艺术上一件大事。(张大千)以私人做了一件应该由政府所做的事,这是值得格外称颂的。成都旧有‘小巴黎之称,如果将来大千能把他的作品都留在成都,至少在美术方面,成都以比巴黎无愧色。张大千早已不仅是中国的张大千,他是20世纪全世界人类的张大千。”

五是,文艺社团力量的推动。时四川省美协不仅举办张大千临摹敦煌壁画展,而且编著并由西南书局于1944年5月印行《张大千临摹敦煌壁画展览特集》。

六是,艺术界与学术界的强力推动。当时有一批名学震巴蜀乃至名响华夏的学者或艺术家纷纷撰写文章。其中,著名学者陈寅恪称:“一时代文化学术之研究必有一主流,敦煌学今日文化学术研究之主流也……大千先生临摹六朝唐五代之壁画,介绍于世人……于吾民族艺术上别辟一新境界。其为‘敦煌学领域中不朽之盛事。”

七是,媒体的倾力推动。报刊是当时传媒的主要表现形式,更是政治、经济、文化的传声筒。据不完全统计,时成都主要的报纸便达五六十种,尽管不乏时办时停的情况,但其种类和总量仍大于成都1949年12月至1979年间的,可见其时成都传媒力量及文化活跃之一斑。故“唤起中国的文艺复兴”“新中国文艺复兴将以此为嚆矢”“此文艺复兴权舆,肇于成都”,进而成为“中国文艺复兴之翡冷翠城”,即“中国文艺复兴的发祥地”等舆论及相关内容,成为成都主流媒体《中央日报》《新新新闻》《新中国日报》《成都快报》(均推出《张大千临摹敦煌壁画展览》特刊)、国民通讯社等的主题而沸沸扬扬。

刘开渠文:《唤起中国的文艺复兴》(左)张大千临摹敦煌壁画展览特集目次(中)《張大千临摹敦煌壁画展览特集》扉页(右)

八是,民众具有的文化自省性及自觉行为。据《张大千临摹敦煌壁画成都展览纪要》记载,展览筹备规模宏大,所需资金由四川省美术协会向四川省银行借款30万元(法币),预定由门票收入偿还。展期10天(前6天售票,后4天免票),门票定价50元(售票5000余张)。如此高的票价,成都万人空巷,观众竟达12000余人,体现了民众“文化抗战,匹夫有责”及顺应成都系中国文艺复兴发祥地潮流的空前热情。

九是,张大千所临摹的敦煌壁画,特别是敦煌艺术及其表现与欧洲文艺复兴肇始地意大利佛罗伦萨的艺术表现,二者具有惊人的可比性。具体表现在:一是文物遗存题材的可比性,即均以典型的宗教题材(包括佛经故事或神的故事,而且具有叙事强和装饰强的特点)的雕塑与绘画作品形式存在,呈现出大规模、高质量的特点,分别代表各自国家和民族的精神、意志、文明高度,并能深刻影响世界文化。二是文物遗存民族性的可比性。这一点,常书鸿先生颇有灼见:“巴黎圣母院是早期哥特式建筑的代表,这种艺术是希腊罗马艺术和少数民族哥特人的文化艺术相结合的产物。而敦煌北魏时期的艺术,实际上也是汉族文化与少数民族——鲜卑族文化相结合的产物。所以从某种意义上来说,敦煌艺术与欧洲艺术之间是有着一种有机联系的”,“敦煌艺术是中国文艺复兴的一个征兆”。三是文物遗存研究和艺术表现者的可比性。无须置疑,敦煌文物遗存的研究和艺术表现者在“二战”时期当首推张大千、常书鸿、王子云、向达等。中华人民共和国成立以后,段文杰、樊锦诗等各领风骚。然而,最具代表性的非张大千莫属。从对敦煌艺术的研究角度讲,张大千不仅为敦煌洞窟科学系统编号,即著名的“张氏编号”,而且著有《莫高窟记》,主持编有《已成敦煌目录》《张大千临摹敦煌壁画展览目次》《大风堂临抚敦煌壁画》,还在亚太地区博物馆研讨会上宣读论文《我与敦煌》。至于其艺术表现,即主要以若干唐代敦煌壁画为对象,临摹了近300幅作品,其中最大的一幅《劳度叉斗圣变》竟达32平方米。曾步张大千之后赴敦煌临摹壁画的吴作人感慨道:“大千先生的妙笔,复活了敦煌艺术古代的青春。”张大千对敦煌壁画的临摹是“复原(复现)”式的创作,而非照相式的复制。其具体做法是,在被破损、剥蚀、扭曲的壁画上作原貌考证(该考证更具研究性和难度),考出原色,再在摹品上涂以本色,恢复壁画本身面目,使摹品鲜艳如初,甚至比壁画原作更绚丽多彩。正因为如此,张大千堪称伟大的“普洛米修斯”。是他,从临摹敦煌壁画中,“盗”来了中国文艺复兴的圣火,并把它点燃在抗战大后方的成都,激励了中华民族的全民族抗战。

十是,张大千临摹敦煌壁画展与其时巴蜀文化的契合。从1929年起三星堆遗址及其文物的发掘以及成都白马寺青铜器的发现,代表上古文明的巴蜀青铜器进入了学者的视野——“巴蜀新文化衍而为中华新文化”。它与张大千所临摹代表中古文明的敦煌壁画相对接,形成中国古代文明的无比灿烂与强大的力量,满足了人们与欧洲文艺复兴作对比的文化诉求,进而构成“中国的文艺复兴,将能由此取得影响而为之兴起,成都将为中国文艺复兴之翡冷翠城”的重要基础。

正是上述特定历史背景,使成都拥有一种不可替代、不可抗拒的力量。这种力量,既有政府行为及公权的影响,又包括学人思考及民众意志。尤其是“二战”引发的民族危机与危亡感,文化救国成为当时文化人的一种民族热情和崇高使命。他们把对民族未来的思考、对文化自由的渴望、对中国文艺复兴的憧憬等整合一体,希冀被战争抑制的民族意志和时代文化得以像熔岩一样迸发。故当张大千满足了“复兴则为吾人一致的要求”——把所临摹的敦煌壁画展示于成都,即把20世纪的显学“敦煌学”形象展示在人们面前,而且具有与欧洲文艺复兴属性的种种可比性时,成都井喷了、沸腾了。一些文化机构和著名文化人由此伟大遗存的面貌中,展望到中华民族走向明天的前景,放眼到中国文艺复兴的曙光,进而引起强烈共鸣,纷纷行动起来,把民族再造、民族意志、民族精神、中国文艺复兴的思考和强烈感情与热烈希望等,投射给或寄予成都这座历史文化名城,让这座西部最古老的城市焕发出青春的活力,使其拥有了“翡冷翠城”——中国文艺复兴发祥地这个特定概念、历史责任与崇高荣誉;同时,让中国拥有与欧洲文艺复兴并驾齐驱的国家话语权!

还值得讨论的一个重要议题是:张大千临摹敦煌壁画展为什么只能在成都产生上述影响,即“唤起中国的文艺复兴”,使成都成为“中国文艺复兴的发祥地”?

从当时张大千临摹敦煌壁画展览的纪录来看,首展于1943年8月,地点在兰州,不乏“万人看展”的轰动及地方军政要员的推动,包括在报纸上联合署名刊登启事;成都之后的延伸展则在1944年5月,展览主办方的规格上升到国民政府教育部,展地在陪都重庆,展览盛况在当时重庆的《新民报》中可窥一斑:两次刊登“教育部主办张大千临摹敦煌壁画展览”启事,并于5月22日、23日、26日分别刊登展讯《大千敦煌临画》、特写《敦煌临画展览——张大千三年的心血,艺术上独立大投资》、专文《张大千两年面壁曲线新闻》。至于参观情况,媒体惊呼“参观者络绎不绝”——排队购票者长达一里多,一时万人空巷,徐悲鸿、黄君璧、柳亚子、叶圣陶、沈尹默等艺界、学界名流均前往观看,推崇备至。

这3次展览(1943年8月在兰州、1944年1月在成都、1944年5月在重庆)时间差分别是5个月、4个月,而且在成都的展览是上承兰州下启重庆的。正是因为成都具有特定的文化环境及强烈的文化诉求与上述所归纳的不可抗拒、不可替代的文化力量,正是因为一个偶然中的必然,成都,在1944年1月这个寒冷的冬天惊天动地震响起“唤起中国的文艺复兴”“中国文艺复兴发祥地”的春雷;而历史一路走来,既机缘巧合,又是必然地选中了成都——中国文艺复兴的发祥地!

四、打造成都系中国文艺复兴发祥地名片的意义

成都具有打造名片的传统。在成都的诸多名片中,笔者大致将其分为三种类型:地理概念型、泛文化概念型、文化概念型。蓉城、锦城、锦官城一类属于地理概念型,休闲之都、天府之都、美食之都、成功之都、多彩之都、耍家之都、东方伊甸园、一座来了就不想走的城市、中国最佳旅游城市、最具幸福感的城市等一类属于泛文化概念型,国家级历史文化名城、中国文艺复兴发祥地一类则属于文化概念型。

國家级历史文化名城是国务院颁布的,成都虽不具有唯一性(全国有102个,仅四川就有阆中、宜宾、自贡、乐山、都江堰),但却为全国第一批24个中的一个,值得我们去拓展,因为这张名片的文化含金量大而璀璨夺目。

从中外比较文化的角度看,拥有中国文艺复兴发祥地这张名片,成都却具有唯一性。因此,对于成都城市名片——“中国文艺复兴发祥地”的打造,便有了非同寻常的意义和不可取代的价值。这些价值,至少包括城市意义的、城市文化创意产业的、城市文化竞争的,等等。

欧洲文艺复兴是一个漫长过程,中国的文艺复兴大致不会例外。在打造成都系中国文艺复兴发祥地这张城市名片的进程中,尽管有的史料尚待进一步发掘,尽管有的关系尚待进一步论证和作结论,尽管中国文艺复兴还有一定历史局限性(由于其形成和发展不及欧洲文艺复兴的时间跨度长,故在艺术门类的展示、艺术家的群体性、艺术作品的影响力等方面受到限制);但是,我们拥有敦煌的发现、方兴未艾的敦煌学以及蜀人张大千三年敦煌面壁的文艺复兴的艰苦实践,还拥有与此相呼应的曾意气高扬的舆论宣示和充满热情和理想的文化精神,这就足够让我们去顺应客观发展的态势(绝不是去“炒作”),去复苏这个特殊的历史“记忆点”,以此来贯彻《中共中央关于深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》及《中共四川省委关于深化文化体制改革,加快建设文化强省的决定》,推动文化大发展大繁荣,实现新跨越,向世界展示中华民族伟大复兴的绚丽魅力!

“当今世界,文化实力已成为决定城市竞争力的核心要素。文化立城,已成为众多新兴世界城市的战略选择。”目前,成都正在加快建设具有区域影响力的世界文化名城。2018年9月25日,成都市召开了世界文化名城建设大会,讨论了《关于弘扬中华文明 发展天府文化 建设世界文化名城的决定》,提出了加快把成都建设成为独具人文魅力的世界文化名城的战略目标。在此过程中,“深入回溯天府文化的历史源流,不忘本来、吸收外来、面向未来”,已经成为一种理性思考和自觉行为,故我们实在应当格外珍惜历史曾赋予成都的这张与意大利佛罗伦萨具有等同意义的城市品牌:中国文艺复兴的发祥地!

我们成都拥有足够雄厚的历史文化底蕴、足够丰盈的物质文化与精神文化的实力、无比强大的创新活力,有理由去自豪地打造成都系中国文艺复兴发祥地这张弥足珍贵的名片!

作者:张大千纪念馆首任馆长,四川省地方志工作办公室原副巡视员、《四川省志》原副总编,一级文学创作