基于无人机遥感的“莫兰蒂”台风前后植被变化分析—以鼓浪屿为例

2019-11-30李渊严泽幸王德

李渊 严泽幸 王德

自中华人民共和国成立以来袭击闽南地区的最强台风“莫兰蒂”给世界文化遗产地鼓浪屿造成了严重的破坏和巨大的经济损失。快速有效的灾情监测与评估是开展损失情况统计与风险管理的前提,也是实施科学防灾减灾决策的重要基础。以往灾后的受灾情况调研主要通过野外现场调查,耗费人力物力。随着遥感技术的逐步成熟,遥感影像在灾情监测和评估中发挥了不可替代的作用,且能够满足实时性与准确性的要求[1-2]。由于卫星影像空间分辨率与时间分辨率的局限性,时常难以满足对突发性灾害的应急监测需求,无人机低空遥感系统以其成本低、机动灵活、高空间分辨率、高危地区探测等优势,成为为突发灾害提供应急救援和灾后评估服务的有效信息采集手段[3-4]。

植被是最容易受到台风灾害直接影响的环境要素,在国内外利用遥感对台风灾害进行植被监测的研究中,主要利用卫星遥感的多光谱信息计算归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,简称NDVI)值,通过台风前后NDVI的变化判断台风(飓风)对植被等土地覆被的破坏程度[5-8],并进行NDVI变化与台风风眼的相关关系研究[9],分析滑坡、植被和河流颗粒物排放变化的相关特征[10],以及灾害损失等级的划分[11]等。虽然无人机影像克服了传统卫星遥感的空间分辨率与实时性的局限,但无人机遥感数据大多仅含可见光波段信息,难以通过计算NDVI实现定量遥感分析与灾害评估,因此研究希望在植被信息获取的基础上进行定性分析,并引入景观格局指数进行定量研究,通过定性定量分析相结合的方式来支撑结果的科学性。景观格局指数是景观生态学中分析景观格局的主要手段,已得到较为广泛的应用,能客观地描述区域景观格局的特征和规律。目前对景观格局变化的研究多集中于对演变规律的长时段时序解析或事件前后较大时间跨度的宏观景观变化特征分析[12-13],且现有研究较少关注景观格局演变对生态环境及其区域生态安全的影响[14]。随着景观生态学领域的扩展,研究对象逐渐由宏观大尺度区域转向城市这一人类活动中心[15-16],开始关注更为微观的公园、景区、铁路段等小尺度区域[17-18]。当前对小尺度区域景观在突发性灾害发生后的景观格局变化研究较少。无人机遥感提供了持续关注与快速监测小尺度空间差异的有效途径,以景观格局指数为依据的分析也将加深我们对斑块内部生境结构、动植物群落结构之间相互关系在受到外部扰动后改变程度的理解,有助于构建更加稳定的城市植被景观并进一步指导能够应对突发风险的景观规划设计。

鼓浪屿依托自然环境,伴随着独特的历史发展变迁形成了如今“城在景中、景在城中”的特殊风貌与格局,体现了人与自然和谐共处的理想景象。以鼓浪屿为案例地点,以在“莫兰蒂”台风登陆前后的两期无人机遥感影像为数据源,提取各自植被覆盖信息,在划分植被与非植被景观的基础上,通过计算景观格局指数,分析台风影响后植被分布格局的变化,并通过对比图斑差异和计算受灾图斑的景观格局指数,分析鼓浪屿受灾图斑的分布情况与受灾细节,以提出有效的台风灾害防范与应对策略。

1 “莫兰蒂”台风概况与案例地介绍

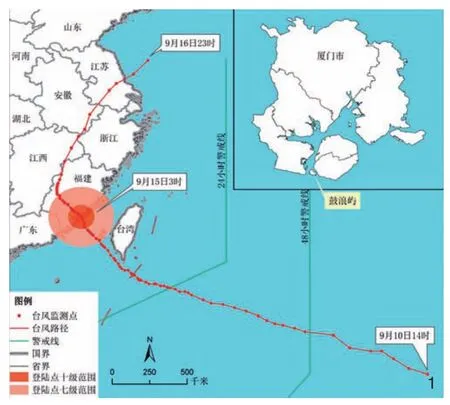

1614号超强台风“莫兰蒂”于2016年9月10日14:00在西北太平洋洋面生成,11日14:00成为强热带风暴,次日08:00加强为强台风。9月15日03:00在福建厦门登陆,登陆时中心最大风力达52m/s,为超强台风,7级大风范围半径200km,10级大风范围半径80km(图1)。台风“莫兰蒂”不仅是2016年全球海域最强的台风,也是继1917年以来登陆厦门的最强台风,对中国东南沿海地区特别是台风从正面登陆的厦门地区的社会经济和生态环境造成了严重的破坏。

鼓浪屿地处中国东南沿海福建省厦门市,距厦门本岛西南海岸仅500m,地理坐标为118°3′9″~118°4′24″E,24°26′18″~24°27′32″N,面积1.88km2,植被覆盖率48.5%。鼓浪屿四面环海,属亚热带海洋性季风气候,温暖湿润。鼓浪屿常受到海雾、雷暴、台风等灾害天气的影响,其中台风影响最为剧烈,多集中在7~9月,平均每年受影响5~6次。

鼓浪屿历史国际社区于2017年7月8日获批准被列入世界文化遗产名录,“莫兰蒂”台风登陆的后一天,原定国际专家对鼓浪屿申遗项目进行现场考察,这次台风带来的严重损失无疑是检验鼓浪屿应对突发灾害能力的一次考验。岛上植被受损严重,树木枝干普遍折损,共计倒伏3 000余株,其中包括名木古树19棵。

2 研究数据和方法

2.1 研究数据

台风登陆一个月后拍摄影像,此时鼓浪屿岛上倒伏占道树木已清理完成,避免获取到的植被覆盖区域由于植物倒伏或散落而造成偏移,能够清晰真实地反映鼓浪屿植被损失状况。另外,研究区内温暖湿润的气候条件决定了影像拍摄时间的差异对植被的影响不大,不影响整体研究结果的合理性。

2.2 研究方法

研究主要关注植被受台风影响的变化,因此将研究区域分为植被和非植被两类景观。利用监督分类最大似然法对“莫兰蒂”台风前后影像进行划分,分类精度分别达99.03%、99.92%,Kappa系数在0.9以上,能够反映真实的植被覆盖信息,进而获取矢量数据。利用ArcGIS叠加分析提取台风登陆前后的差异图斑,判别台风后相较于台风前减少的图斑为植被受灾图斑。

1 “莫兰蒂”台风路径与鼓浪屿区位图The typhoon track of “Meranti” and the Gulangyu location map

2 鼓浪屿植被布局Vegetation distribution in Gulangyu

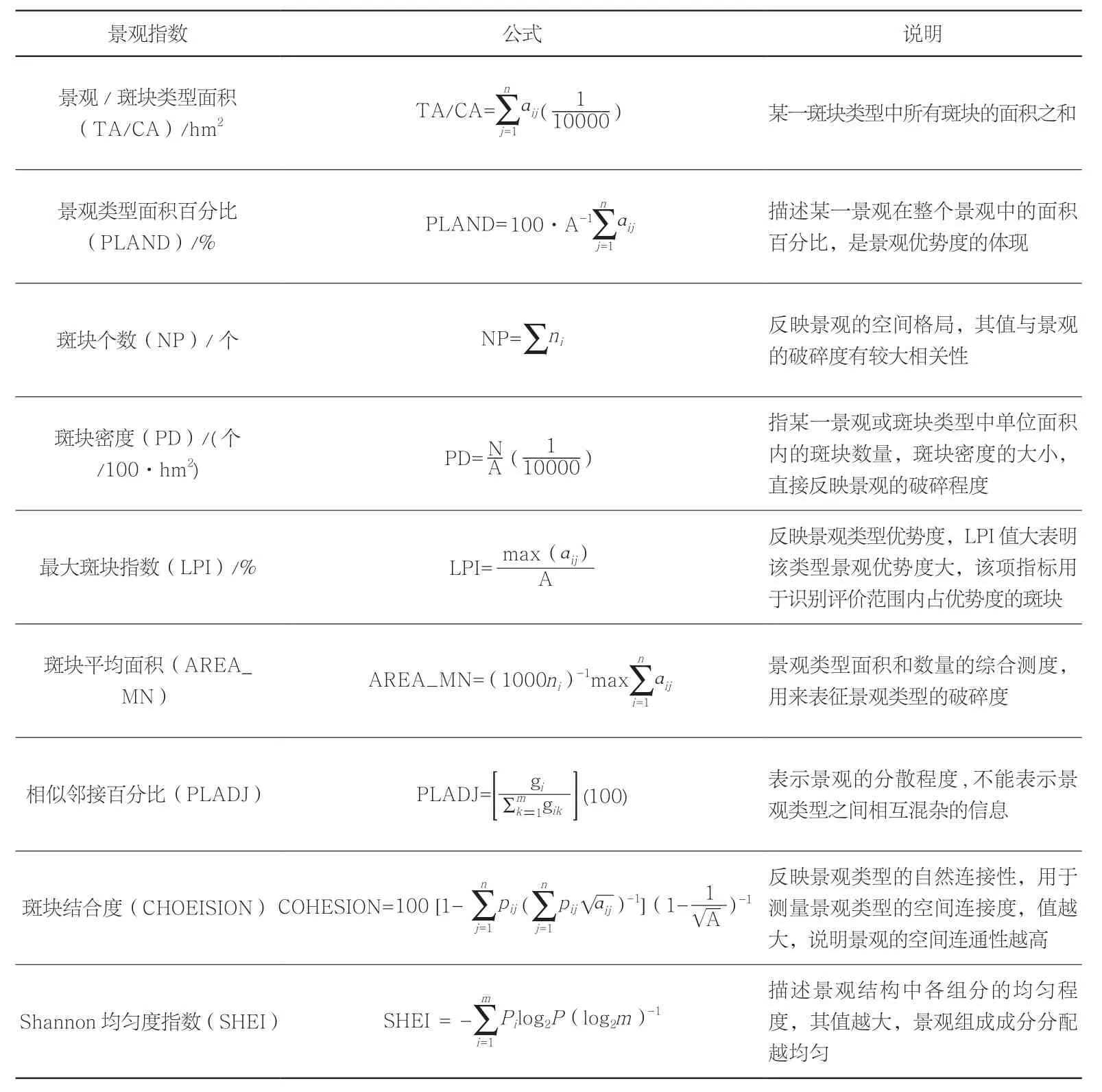

表1 研究采用的景观指数及说明Tab.1 Landscape indices and descriptions used in this study

为了详细描述与分析植被斑块的空间格局特征及台风后的变化状态,文中引入了景观生态学概念对台风前后的植被景观空间格局变化进行研究。通常用景观指数作为景观格局的定量度量方法,景观指数能够高度浓缩景观格局信息,反映其组成结构和空间配置[19]。研究选择了9个景观格局指数(表1):景观/斑块类型面积(TA/CA)、景观类型面积百分比(PLAND)、斑块个数(NP)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、斑块平均面积(AREA_MN)、相似邻接百分比(PLADJ)、斑块结合度(CHOEISION)及Shannon均匀度指数(SHEI)[19-20]。将矢量结果导出为1m×1m栅格文件,该尺度能够清晰反映植被分布状态,利用Fragstats4.2进行景观指数的计算。

3 台风前植被分布特征与景观格局指数

根据“莫兰蒂”台风登陆前的植被分布状态(图2),统计得到植被覆盖面积为0.988 132km2,植被覆盖率达52%。鼓浪屿植被的整体分布格局在北部、西部、南部沿海区域呈现“半环状”分布和中部沿燕尾山、笔架山、鸡母山、英雄山的纵向分布。

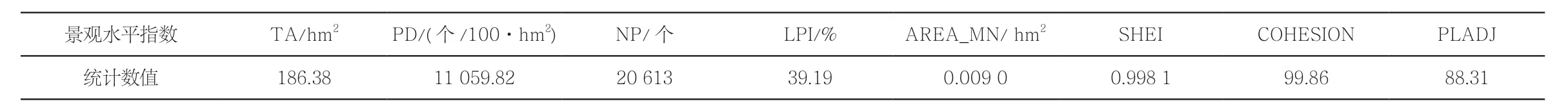

大型绿地斑块在城市绿地系统中处于相对重要的位置,对全岛环境的改善和温室效应的缓解有至关重要的作用,而小型植被斑块则作为大型植被斑块的有益补充,在丰富城市景观方面发挥重要作用[21]。台风前研究区域景观总面积为186.38hm2,斑块数共计20 613个,平均斑块面积为90m2,最大斑块比例面积39.19%,斑块密度大小为110.60个/hm2,说明研究区内小面积斑块比例较大,景观破碎化程度高(表2)。景观均匀度指数很高且趋近于1,为0.998 1,说明景观中没有明显的优势类型,且各斑块类型在景观中均匀分布,意味着研究区内植被景观与非植被景观比例大致相等,几乎各占一半。整体景观的相似邻接百分比与斑块结合度指数均较大,说明鼓浪屿景观整体呈集聚分布。一般认为在自然景观中斑块数量较小、平均斑块面积较大,生态连续性较高、系统也更稳定。研究区域斑块数量多,斑块密集,整体区域内植被与其他类型景观比例均衡,说明是以人工修饰为主的景观特征。

植被景观约97.98hm2,占52.57%,其他类型景观约88.40hm2,占47.43%,植被最大斑块指数为39.19%,大于其他类型的31.83%(表3),因此植被是全岛的优势景观类型,超过非植被的其他类地物。其他类景观斑块个数和斑块密度相对植被景观较大,但斑块平均面积和最大斑块指数则相对较小,说明其他类景观中小面积斑块数量居多,斑块分布较为分散,景观破碎化程度高,主要是因为其他类地物主要是建筑、道路及沙滩,建筑周围种植树木、草地,致使斑块相对破碎。相似邻接百分比与斑块结合度有显著的正相关关系,两类地物景观的斑块结合度都趋近于100,显示斑块间较高的聚集程度,植被景观体现了相对更高的相似邻接百分比,说明植被聚集程度更高,景观斑块大,形状简单。

表2 台风前鼓浪屿景观格局总体特征Tab.2 The general features of Gulangyu landscape pattern before the typhoon attack

表3 台风前鼓浪屿景观类型指数Tab.3 Landscape index of Gulangyu before the typhoon attack

表4 台风后鼓浪屿景观格局总体特征Tab.4 The general features of Gulangyu landscape pattern after the typhoon attack

表5 台风后鼓浪屿景观类型指数Tab.5 Landscape index of Gulangyu after the typhoon attack

4 台风前后植被变化分析

4.1 台风后景观格局指数与变化分析

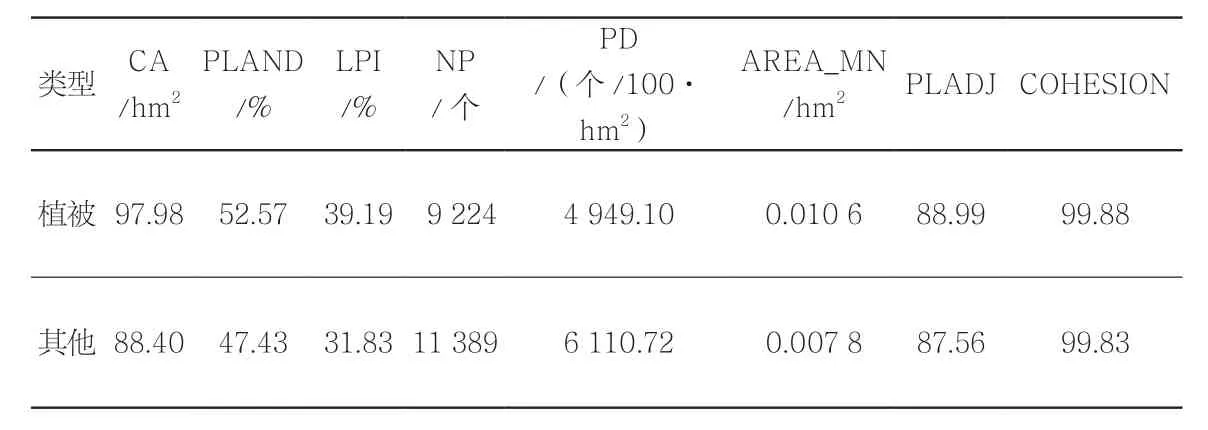

受台风影响景观指数发生了一定的变化。台风后相较于台风前在相同的景观面积下,斑块数共计15 730个,减少了4 883个,平均斑块面积为118m2,增加了28m2,最大斑块比例面积47.99%,增加了8.80%,斑块密度大小为84.40个/hm2,减少了26.20个/hm2,说明研究区内小面积斑块比例仍然较大,景观破碎化程度高,但有所缓解(表4)。可能是由于台风灾害导致的小斑块植被缺失以及树木倒伏、树冠偏移现象导致部分原本割裂的斑块相互连续,同时也存在一定季节变化因素的影响。景观均匀度指数为0.628 9,说明景观中存在优势类型,受台风影响各斑块类型在景观中分布呈现一定程度的不均匀,主要是研究区植被受损导致了其他类景观分布大于植被景观分布。整体景观的相似邻接百分比和斑块结合度指数依然较大,说明鼓浪屿景观的整体格局仍然呈现集聚分布。

通过以下例句,学生可以归纳出先行词是“物”的时候,如何用关系代词that和which实现对其的照应,再次体会和比较限制性定语从句和非限制性定语从句的区别,并且总结关系代词何时可被省略。

全岛的优势景观类型由台风前的植被景观转变为台风后的非植被景观,表现了植被受台风影响而减少的情况,植被景观面积由台风前的97.98hm2减少为台风后的84.25hm2,减少了13.73hm2,植被比例由台风前的52.57%减少为台风后的44.67%,减少了7.90%(表5)。台风后数据显示了与台风前完全相反的现象,植被景观斑块个数和斑块密度比非植被景观更大,但斑块平均面积和最大斑块指数则相对较小,反映了植被景观中小面积斑块数量居多,斑块分布较为分散,景观破碎化程度高,说明台风袭击直接导致植被斑块相对破碎的现象,其他类景观的斑块密度由台风前61.11个/hm2,减少为37.83个/hm2,主要由于台风对分布在非植被地物间的部分小面积植被斑块造成损害,引起部分植被的缺失,导致非植被景观连接成片。斑块结合度都趋近于100,斑块间聚集程度依旧较高,植被景观的相似邻接百分比在台风后小于非植被,说明植被聚集程度有所减小,但从整体看景观斑块依旧较大,形状简单,体现了鼓浪屿景观良好的风险抵御能力。

4.2 受灾图斑分析

4.2.1 受灾图斑景观格局指数

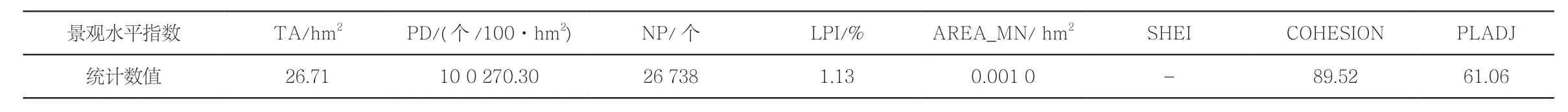

利用同样方法计算受灾图斑的景观格局指数,受灾斑块总面积为26.71hm2,占全岛总面积14.33%、全岛植被面积27.26%,斑块个数26 738个,说明受灾面积较大,且受灾地点较多,在全岛各处均有分布(表6)。斑块密度大小为1 002.70个/hm2,平均受灾斑块面积为10m2,最大斑块比例面积1.13%,说明受灾区域以破碎的小斑块形式分布。斑块结合度指数较大,为89.52,说明受灾区域的连通性较高,相对较为集聚,受灾比较严重。受灾斑块的相似邻接百分比为61.06,说明受灾区域呈现一定的集聚特征,但相比植被分布较为分散。

表6 受灾图斑格局总体特征Tab.6 The general features of disaster plaques pattern

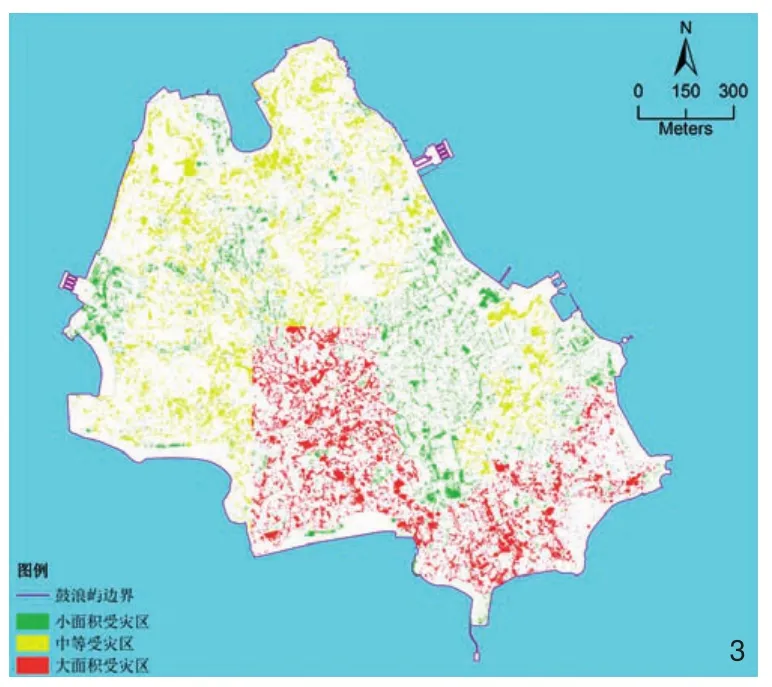

3 “莫兰蒂”台风受灾斑块图The disaster plaques map of the Typhoon “Meranti”

4 典型受灾情景对比Comparison of typical disaster situations

4.2.2 受灾图斑分类

将受灾斑块按照面积大小进行分类,有利于清晰地认识研究区的受灾特征。受台风影响的斑块大小,反映了栖息在该景观要素中生物种群数量和生态过程的受影响程度。利用自然断点法将受灾斑块按面积大小划分为3类(图3),分别代表大面积受灾区、中等受灾区和小面积受灾区。不同受灾区域在空间中呈现一定的规律分布,可以对产生这种差异的原因做进一步解释。大面积受灾区反映出受灾面积较大的区域主要分布于鼓浪屿南部,以日光岩、菽庄花园、皓月园等景区及沿海区域的植被为主,主要是海拔较高的山体和台风迎风面区域,且临海空间开敞没有遮挡,因此受台风灾害影响最大;中等面积受灾区主要分布于鼓浪屿西南部和北部,以燕尾山公园、兆禾山公园、笔架山、骆驼山等区域为主,此区域多为大面积植被覆盖的林地公园,相对空旷,因此树木受损较为严重,东部钢琴码头、海天堂构、音乐厅周围的部分地区,这些区域位于迎风位置且植被相对较多,因此也受台风影响较大;小面积受灾区则主要分布在龙头路商业街片区和内厝澳社区此类建筑密集处,以及内厝澳码头区域和东部鹿礁路附近区域,这一区域的植被分布多集中于建筑间隙,体现了沿街特质,能够反映鼓浪屿生态廊道的受灾特征,内厝澳码头区域受到东南部山体阻挡,因此植被受灾程度较轻。

4.2.3 受灾典型细节分析

台风主要影响树木,对草地的影响较小。全岛树木倒伏3 000余株,其中169棵名木古树,有19棵古榕树倒伏,占全岛名木古树的11%,树木枝干受损,树冠稀疏现象普遍。通过无人机影像对受灾前后相同区域的比对,植被的受灾情况主要为树木倒伏、树冠稀疏和植被缺失(图4)。

强劲的风力是导致树木倒伏的直接原因,但对倒伏古木的调查中发现,许多树木在台风前就受到较明显的病虫害影响,部分树木生长土壤较为疏松,这些因素是造成树木倒伏的内在原因。岛上倒伏树木在灾后得到迅速有效的清理,由于鼓浪屿全岛没有机动车辆通行,且街巷交错,运输车辆和外部吊装起重设备无法使用,少数较粗大的倒伏树木难以得到扶正处理,针对部分无条件扶正的古榕树,进行修剪并加以稳固支撑,在排除险情的同时保障道路畅通。这些长期倒伏的树木,成为具有灾害记忆特征的特殊艺术景观被保留下来,吸引旅游者驻足观赏。虽然树冠稀疏现象普遍,但散落的树木枝干在灾后一个月内得到有效清理,街道中已然没有台风后的狼藉景象。植被损失主要包括倒伏树木被清理后露出底层草地植被和露出底层裸土或道路这两种情况,这两种现象在植被的受灾评估中反映了一定的差异,前者树木冠层的损失对植被覆盖的提取结果没有影响或影响很小,致使评估结果显示植被损失偏小,后者则能够较为合理地反映树木损失情况,因此若从数量上评估全岛的植被受损情况将更为严重。另外,树木倒伏和枝干掉落会对周边建筑、院墙造成严重的连带损伤,受损枝干在台风后得到及时有效的修剪,避免次生灾害。

5 结论与讨论

1)鼓浪屿植被分布与建筑布局体现了良好的相依交融格局,山体形态基本决定植被的主要分布,岛上景观中小面积斑块比例较大,景观破碎化程度高,但整体格局呈现集聚分布。

2)“莫兰蒂”台风未影响植被的整体分布特征,台风前鼓浪屿植被景观与非植被景观比例大致相等,分布均衡,台风后植被减少使非植被景观成为鼓浪屿优势景观。

3)鼓浪屿受台风影响景观格局发生了较大改变,由台风前的非植被景观小面积斑块数量居多,斑块分布较为分散,景观破碎化程度高转变为台风后的植被斑块景观破碎程度高,植被聚集程度有所减小。

4)按植被受灾面积大小划分的受灾区域呈现规律性分布,位于山体之上及周边无遮挡的开敞地区受灾更为严重,建筑密集区和受山体遮挡的区域受灾相对较轻。植被的主要受灾情况是树木倒伏、树冠稀疏和植被缺失。

当前研究还较少利用无人机遥感手段关注小尺度区域在受到台风灾害后的景观格局变化。低空无人机遥感已经成为可靠的灾情勘查方式,通过无人机影像结合景观格局指数分析台风干扰下鼓浪屿文化遗产地景观格局的变化,将有助于更为科学客观地认识灾害所造成的影响,是灾情评估分析过程的有益拓展,为管理者在宏观分析其他自然灾害造成的景观格局变化方面提供借鉴。差异图斑分析结果将深化我们对斑块生境结构变化的理解,为植被布局的优化与管理提供依据。对受灾程度不同的区域,可采取差异化的植被恢复措施与管理方式,针对性地通过改善植被生长环境、更替植被种群等方式提高其抵御灾害能力。

本文还存在一定的局限:由于无人机影像仅有可见光波段,对一些色彩与植被近似的地物提取存在一定误差,比如出现水体、阴影的误分。影像拍摄时间的差异、不同时段的光照差异均会对植被提取的精度造成一定影响。上述不足还将在后续研究中加以改进。

注释:

① 文中图1~3由作者自绘,其中,图1所用矢量行政边界数据为国家1∶400万基础地理数据,台风数据来源于中央气象台台风网(http://typhoon.nmc.cn/),图2、3 所用矢量行政边界数据由厦门城市规划设计研究院提供;图4为作者航拍。

② 文中表格根据遥感影像和软件计算而来。