林芝光核桃穿孔病发生及其危害调查

2019-11-25张树武德庆卓嘎

相 栋,杨 杰,张树武,旺 珍,德庆卓嘎

(1西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所,拉萨850032;2甘肃农业大学植物保护学院,兰州730070)

0 引言

光核桃(Amygdalus mira)又名西藏桃,蔷薇科桃属植物,主产西藏,是西藏野生果树分布最广的种质资源之一,也是中国特有的桃种质资源,在西藏主要生长在海拔2500~3600 m,东经91°50'—98°48'、北纬31°10'—29°58'范围之间,是国内外罕见的桃种质资源的“活化石群”,因有较强的耐寒、耐旱、抗病等多种优良特性[1-6],是极宝贵的资源,具有较高的经济利用价值和观赏价值。穿孔病是桃、李、杏和樱桃等核果类果树的主要叶部病害[7-8],在林芝现存光核桃树上普遍发生。桃穿孔病有细菌性和真菌性之分,其中以细菌穿孔最为常见,并广泛分布于全国各桃产区[9-10]。根据症状的不同,桃真菌性穿孔病又可分为桃霉斑穿孔病和桃褐斑穿孔病[11]。受害光核树主要表现为叶片出现褐斑和穿孔,致使叶片提前脱落,严重影响树体寿命和树势。

由于光核桃具有较高的利用价值,除可鲜食,近年来利用其营养特征丰富、产量高等优势,已做成各种光核桃特色产品[12],同时,依托光核桃桃花资源结合西藏民族特色,西藏各地区推出了桃花节等旅游活动,得到了可观的经济效益[13]。目前,关于光核桃树病害的发生及为害情况鲜有报道,鉴于此,本研究拟对西藏主要现存区光核桃树穿孔病的发生情况进行广泛系统的调查,明确引起病害发生流行的主要因素,以期为当地光核桃产业化开发和资源的可持续保护利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 调查地点概况

2017—2018年每年6—9月,在西藏林芝地区光核桃现存分布区内,选择巴宜区、米林县、波密县、察隅县、朗县等5个县区9个乡镇具代表性地点的野生光核桃树进行调查,共调查13 个地点。地理坐标为东经92°09′—98°47′、北纬26°52′—30°40′,属藏东高原温带森林半湿润气候区气候,平均海拔2860 m,年降雨量650 mm 左右,年均温度8.7℃,年均日照2000 h,无霜期180天。

1.2 调查对象

调查均为西藏林芝地区相对集中的15~90年生野生光核桃树,调查内容包括树龄、气象因子、海拔、生境及管理措施等与病害发生为害程度的关系。

1.3 调查方法

采用咨询和目测的方法,调查树龄、生境和管理措施等;采用五点取样法按照5 级分级标准定期对光核桃穿孔病症状及发病情况进行调查,每个调查地点随机抽查5株,每株树按东、西、南、北、中5点取样,每点各调查2 个枝条、100 个叶片,计算其发病率及病情指数,并采集具典型症状的病叶和健康幼嫩的叶片,带回实验室保存用于鉴定。

光核桃穿孔病症状分级标准[14]为:0 级—无病,1级—病斑面积占整个叶面积的10%以下,2 级—病斑面积占整个叶面积的11%~25%,3 级—病斑面积占整个叶面积的26%~40%,4 级—病斑面积占整个叶面积的40%~65%,5 级—病病斑面积占整个叶面积的65%以上。

1.4 数据采集及分析

气象数据由气象部门提供,海拔高度由集思宝A5 GPS 测定。运用Excel 和SPSS 数据处理软件对试验所得数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 光核桃穿孔病发病情况

2.1.1 症状描述 调查发现,病原菌主要为害光核桃树叶片、新梢和果实。受害叶片初生圆形或近圆形小病斑(图1A),后病斑逐渐变大,中部褐色,边缘紫色或红褐色(图1В),大小约1~4 mm;后期病斑中部变褐干枯脱落,形成近圆形或不规则性穿孔(图1C);穿孔的边缘整齐,穿孔外常有一圈坏死组织;潮湿时后期病斑上长出灰褐色霉状物。受害新梢上形成褐色、中央凹陷、边缘红色病斑(图1D)。受害果实病斑同叶片病斑相似,中部褐色凹陷,边缘紫色略带环纹(图1E)。

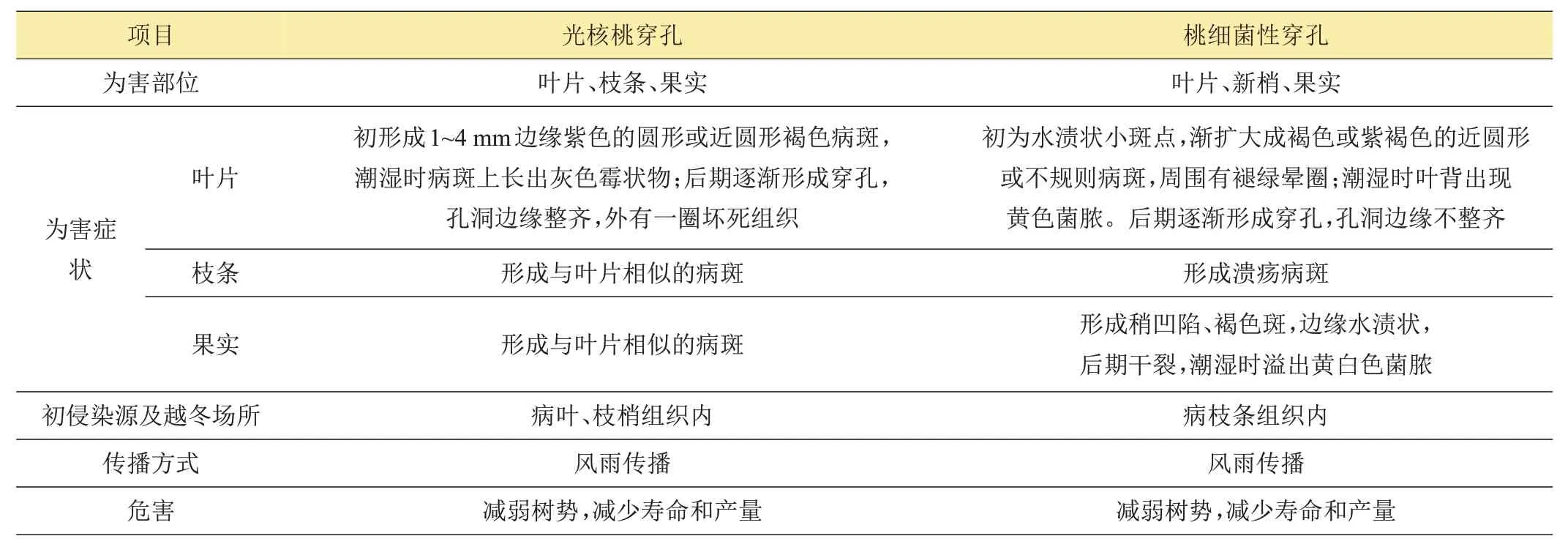

2.1.2 光核穿孔与桃树细菌性穿孔的比较 穿孔病包括细菌性穿孔和真菌性穿孔,光核桃穿孔病是由病原真菌侵染引起,能够正确识别病害是进一步采取相关措施的关键,因此可根据不同症状表现和病原为害特点(表1[15-16])来识别穿孔病种类,并对症防治。

图1 光核桃穿孔病发病症状

表1 光核桃穿孔与桃树细菌性穿孔的为害特征

2.1.3 发生情况 通过2017—2018 年对林芝地区光核桃穿孔病调查发现,调查的13个地点6—9月光核桃穿孔病均有发生,平均病叶率为26.85%,平均病情指数为9.28(图2~3);不同地点不同时期发病程度不同,该病在6 月下旬开始发病,8 月下旬病害发生达到高峰期,病叶率可达40%以上,平均病情指数为14.8;以朗县地区发病最轻,以波密县易贡乡和察隅县发生较为严重。

图2 不同时期光核桃穿孔病病叶率

图3 不同时期光核桃穿孔病病情指数

2.2 不同因素对光核桃穿孔病发生的影响

2.2.1 气候因素对光核桃穿孔病发生的影响 由2018年7—9月调查可知,光核桃穿孔病发生与海拔、气温、空气相对湿度、降雨量密切相关。波密县易贡乡、察隅县察瓦龙乡海拔均在2200 m 左右,8 月空气相对湿度较高,均超过90%,最高病叶率分别可达89.45%、80.32%,病情指数分别为35.26、30.26,可知海拔越低则气温相对高,加上该区域降雨量丰富,发病较为严重。同时,海拔、温度相近,但空气相对湿度相对高的巴宜区林芝镇的发病情况较米林县派镇重,因此,气象因素中空气相对湿度对光核桃穿孔病的发病影响最大,空气湿度越大,发病程度越严重(表2)。

表2 不同气象因素对光核桃穿孔病发生的影响

2.2.2 树龄对光核桃穿孔病发生的影响 根据钟政昌等[17]的方法,将调查的光核桃树按幼龄、中龄、成熟、过熟期进行分类,调查发现,幼龄期光核桃树病叶率为5.56%,病情指数为3.16,为害较轻;成熟期和过熟期光核桃树,病叶率分别为33.32%、34.18%,病情指数分别为18.67、19.35,为害较重。因此,树龄越大,病叶率越高,病情越严重(表3)。

表3 不同树龄光核桃穿孔病发生情况

2.2.3 生境对光核桃穿孔病发生的影响 2018 年6—9月调查发现,位于巴宜区布久乡等位于山坡地的光核桃树发病较轻;而位于巴宜区米瑞乡、波密县易贡乡等位于农田林地的光核桃树,周围植物密集、空气相对湿度大,发病相对较重。因此,空气湿度大、周围生态环境越密闭的区域,光核桃树穿孔病发生越重(表4)。

表4 不同生境素对光核桃穿孔病发生的影响

2.2.4 管理水平对光核桃穿孔病发生的影响 西藏光核桃为野生果树,林芝现存光核桃处于自然生长状况,除因桃花节等旅游活动的影响,个别地点采取了围栏管护等措施外,各区域基本上未采取一定的水肥管理和病虫害防治措施,而光核桃穿孔病发生较严重的地点历年来发病较重,并呈现逐年加重的态势。根据方江平等[18]对光核桃资源的种群结构年龄分布的调查,林芝农田、村庄及荒地的光核桃已经或正逐渐进入衰退阶段,野生光核桃资源已濒临危险,因此急需加强对光核桃树的管护措施。

3 结论与讨论

光核桃穿孔病在西藏林芝光核桃现存区普遍发生,不同区域发病程度相差较大,在海拔低、降雨量丰富的波密、察隅地区发病较重。在病害高峰期,发生较严重地点病叶率可达80%以上,致使受害光核桃树叶片上形成穿孔,叶片提前脱落,光合作用受阻,严重影响树体寿命、树势和资源的可持续利用。目前,国内对栽培桃[19]、樱桃[20]、李[21]等果树穿孔病的报道较多,尤其对细菌性穿孔的研究较深入,但对于光核桃穿孔方面研究较为匮乏,鲜有报道。本研究通过2 年的调查发现,光核桃穿孔病于6月下旬开始发病,7—8月随着进入雨季,降雨量增加,空气相对湿度增大,病害达到发病高峰期。该病害的发生与海拔、空气相对湿度等气候因素和树龄、生境密切相关。

在充分发挖掘利用光核桃较高经济、生态及观赏价值的同时,应该采取必要的保护防治措施,以保证光核桃树资源的健康和可持续开发利用。生产上通常以农业防治为主,辅以药剂防治等其他防治手段。(1)加强栽培管理。增施有机肥和磷钾肥,增强树势,提高抗病力;合理栽植修剪,深挖排水沟,改善通风透光条件,降低果园湿度;秋末冬初及时清除残枝败叶,集中烧毁,以减少初侵染源[22]。(2)药剂防治。化学防治作为防治穿孔病一种有效的补救措施,在落叶后初冬和早春果树萌芽前可喷施石硫合剂,进行清园;在病害发生初期喷施80%代森锌可湿性粉剂800 倍液、60%百泰水分散粒剂1000~2000 倍、70%品润干悬浮剂700 倍液[23-25]。还可选用春雷霉素、中生菌素等生物农药进行防治。在施药过程中要交替轮换使用,并科学使用次数和用药量。