上古西王母形象的生成内核

2019-11-23龚靖芸

龚靖芸

从出土文献看,“西王母”之名最早见于《山海经》。殷墟甲骨卜辞“ㄓ于东母西母若”(陈年福:《殷墟甲骨文摹释全编》),学界多猜测其为西王母的原型,却始终没有得到实证。从古到今提到“西王母”的文献也几乎只有《山海经》,且属于纯粹的神话。因此,《山海经》中朴野的西王母形象才是最具神话原始性,也是最有利于分析初民信仰的原始生成思维的。

西王母本体形象

(一)戴胜

《山海经》中涉及西王母的有《西山经》《海内北经》《大荒西经》几则,每一则均有“戴胜”,它几乎是西王母形象的一个重要标志,甚至是表明西王母身份的关键。

有的学者直接将“戴胜”作“戴胜鸟”解,因为古文献中“戴胜”多指鸟名。笔者认为有两点值得商榷,一是戴胜鸟在古代为春天到来的象征,《礼记·月令》记载:“季春之月……鸠拂其羽,戴胜降于桑。”(孙希旦:《礼记集解》)二是从前后语句和语言习惯来看,此处应当为动宾结构,“戴”和“胜”的意义是分开的。“戴”在古文中普遍作动词解,这里当是“头上戴着”的意思,重点在于“胜”是什么。

郭璞注:“胜,玉胜也。”段玉裁《说文解字注》引郭璞注《方言》:“胜,所以缠,按木部云,,机持经者。”说明胜又是,在古代多指织机经轴。王认为西王母的发饰是玉制的织机经轴,形成了(擅织)妇女的装饰传统,后世以华胜为饰表示权贵妇女的尊贵。如此看来,至少西王母已有两个重要特征,地位高和拥有女性特征。《山海经》中的西王母是一个携带初民信仰的“神”,始终作为其标志的“胜”也应当带有神性机能的象征。纺织的原材料是蚕丝,蚕吃桑叶才能吐丝,由于桑是象征扶桑木的生命之树,桑叶还拥有再生能力,“农耕社会中的古代人把桑树看作是和‘生殖‘不死‘再生有关的神木”(王孝廉:《中国神话世界》)。而破茧羽化为蚕蛾,也被古人视作新生的表现,成语“破茧成蝶”就是这个意思。因此,从这个意义上看,西王母戴胜的形象显示了其在农耕时代拥有的再生神性和崇高地位。

还有学者认为既然“蓬发”,那就不应戴着玉胜这种发饰,所以不作发饰解。叶舒宪、萧兵、郑在书的《山海经的文化寻踪》中已以极大篇幅,从历史考证的角度,分析得出西王母原型与羌人有关,说明其当时的形象极可能是相对华夏而言的“野蛮”,蓬发戴胜属正常现象。大量汉画也展示了去古未远的汉代人认为这是一种中间细长、两头鼓起的哑铃状发饰(图1)。

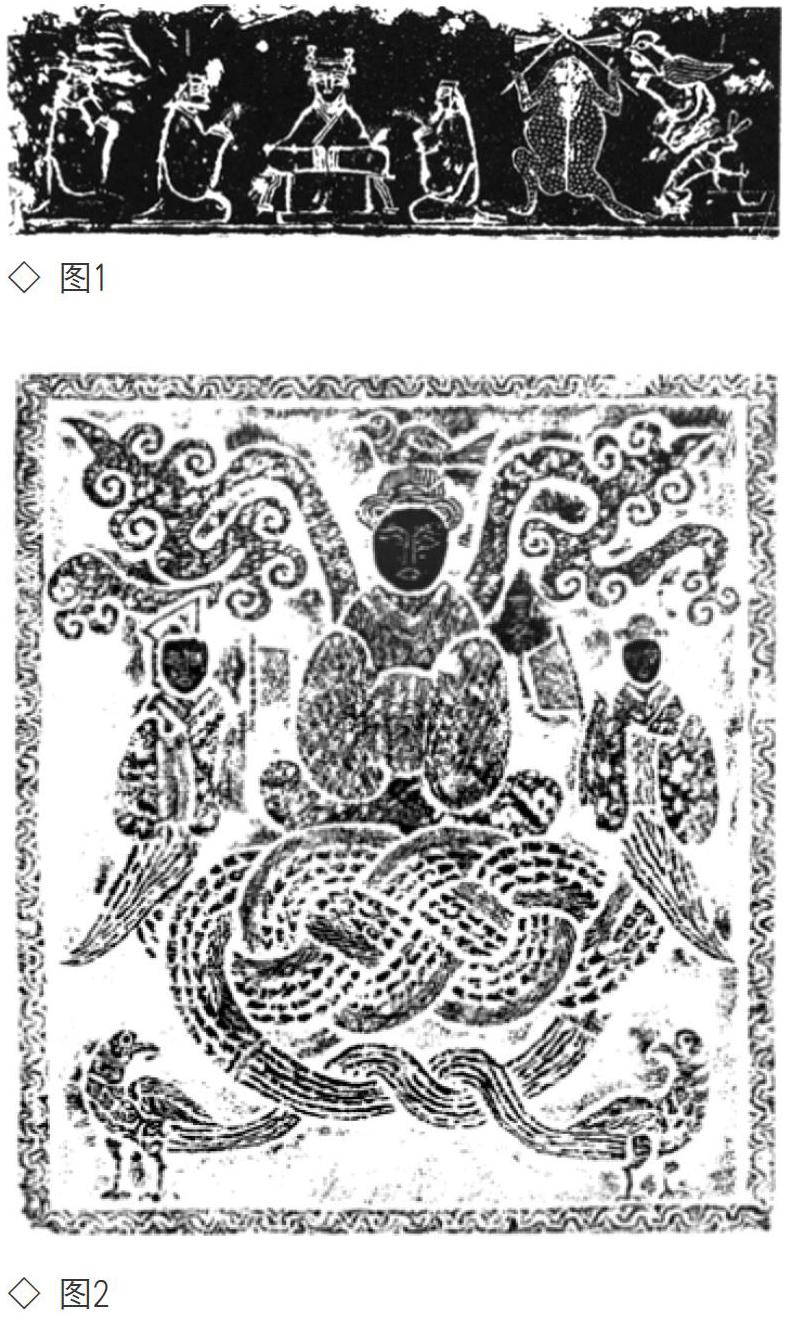

此外,单纯从上下文理解,“胜”还可以有另一种解释。在《山海经·西山经》中提到与西王母同居一处的两种动物:“有兽焉,其状如犬而豹纹,其角如牛,其名曰狡,其音如吠犬,见则其国大穰。有鸟焉,其状如翟而赤,名曰胜遇,是食鱼,其音如鹿,见则其国大水。”西王母戴的“胜”会不会就是“胜遇”的代称?从文本看,豹纹狡兽象征丰收,胜遇鸟象征水灾,一吉一凶,二元共处。这里的主神西王母已经拥有和豹纹狡兽相同的元素豹纹尾巴,首尾呼应,再将胜遇鸟作为头饰也有极大可能,汉画中的西王母就有戴鸟状头饰的形象出现(图2)。但它也并不是纯粹的灾祸象征,古人常常把天灾视作对人事的警告,《淮南子·览冥训》中用“西老折胜”来形容天下无序,折胜使无序,所以胜遇带来的灾难更像现代法律一样的概念,用可能残酷的后果约束人不敢越雷池一步,以维持社会的平衡。

总而言之,无论西王母戴的“胜”是织机经轴,还是胜遇鸟,无论其代表再生,还是吉凶平衡,都象征着西王母在生死方面拥有的主宰权威。

(二)“司天之厉及五残”

《山海经》记载:“西王母……是司天之厉及五残。”郭璞云:“主知灾厉五刑残杀之气也。”郝懿行解释:厉及五残皆星名。“厉”是西方星宿“昴”,有大陵积尸之气;“五残”又名五锋,出则见五方毁败之征,大臣诛亡之象。无论哪种说法,都证明西王母的职能主灾害刑杀。因此,便有学者认为西王母是人所恐惧的凶神。但“司”在古文中作动词解时多为“掌管”之意,那这里就并不是单向性地指降灾或派遣兇星履职了,还有控制灾害源头,防止其作孽的意味,而且是为“天”所“司”,有替天行道的一面,这就和“戴胜”部分所证的维持社会秩序、吉凶二元平衡的职能相吻合。

那么,这个掌刑杀大权的职能是怎样被赋予到西王母形象上的呢?即便“西王母”有可能是个译名或由音近字讹变而来,但根据中文的语言习惯,字词的选择是要考虑的。换而言之,“西王母”的“西”应当是表明方位,并且《山海经》中的表述也有这层意思:“西有王母之山。”(袁珂:《山海经校注》)在中国上古的神话宇宙观中,西方对应着秋天,肃杀气渐浓,生命力衰落。西方也是日落处,人类最初是通过太阳的升降来形成自身的时空观和思维模式的,当光和热消失,一切归于黑暗沉寂,人的认识也陷入停滞甚至绝望。《周礼》设秋官掌刑狱,《史记·律书》记载:“不周风居西北,主杀生。”这都是一脉相承的文化观。

但西方模式也不仅仅指刑杀,花木枯败的同时也是收获,意味着生命另一种形式的复归。这也是西王母掌刑杀,所居之地却“万物尽有”的合理之处。秋天与死相系,但却是自然循环重生不可或缺的一环,要有新生自然需要先陨灭。

西王母这个职能传播到后世文本中内核也依旧如此。《汉书·哀帝纪》:“四年春,大旱。关东民传行西王母筹,经历郡国,西入关至京师。民又会聚祠西王母,或夜持火上屋,击鼓号呼相惊恐。”祭祀西王母能救灾,却又有惊恐状的表现,崇神是因为渴望其带来幸福、消除厄运,畏神是因为其有能力对人的不当行为进行惩处,正如初民对待自然的态度。这类现象说明西王母的职能在民间一直都是令人又敬又怕的双重存在。

(三)豹尾虎齿

豹尾虎齿是西王母形象的兽类表征,也显示了《山海经》中的西王母不同于其他文本的独特之处——原始朴野。

人形与兽形相结合的形象,无论是一种远古装扮还是初民观察事物时形成的歪曲添加,都表现的是当时的心理信仰。萧兵从这些兽形因素组合推论得出西王母的原始形象应该是猿猴。倘若西王母形象基于猿猴,他们没有道理用各种要素组合,拐弯抹角地描述。所以,我们还是应直接用虎豹意象来讨论其背后代表的意图。

兽类的凶猛多用獠牙表现,它最为坚固骇人,即使身死也不随肉身腐化,所以也常用其齿来代整体。从驯兽拔牙、野蛮民族多用兽齿做装饰等现象皆可看出。因此,虎齿在这里起到的作用实际上是表现西王母的外在形象是极具野性和凶性的,有权威,有威慑力。《山海经》中其他带有刑杀气质的不少神也有虎的特征,如开明兽、陆吾等。《山海经》中写到猛兽都提到其是否食人,可见猛兽对初民来说是相当危险的。但当这种元素在自身信仰神身上体现时,虽有怕受惩处的谨慎,但也反而會获取一定的安全感,因为清晰地知道其力量,而这种力量可用来保护自己,对敌人或灾厄是能产生威慑的。

对于豹尾,大多数研究者认为这只可能是一个与虎齿相辅相成的野兽意象,所以忽视了这一点,但放在西王母身上意义恐怕没那么单纯,它有可能是与虎齿的凶猛首尾对立的存在。上文讨论“戴胜”时提到的有豹纹的狡兽便明确记载是与胜遇对立的吉兽,可见“豹”元素在《山海经》中并不一定代表野性和凶恶,还有带来好处的一面。另外,“尾”在古代有生殖象征的意思,一些汉画像中就用交尾来表达交合繁育、赋予生命。上文举出的图2中与西王母共处的伏羲女娲就表现了这一点。西王母有豹尾,结合虎齿对应的凶性、豹纹好的一面和尾拥有的内涵,可以推断出其表现的应该是生育之类的正面能力。

综上所述,虎齿指向凶猛,豹尾指向生育,西王母的兽形表象背后依旧是生死二元。

西王母周边意象分析

(一)三青鸟

三青鸟是西王母的侍从,多在有西王母存在的地方伴随出现,性质上属于神使。

虽然《大荒西经》中明确记载三青鸟是三只鸟:“西有王母之山,壑山,海山……有三青鸟,赤首黑目,一名曰大,一名曰少,—名曰青鸟。”(袁珂:《山海经校注》)但其他地方却从未提及三青鸟是什么,学界一直有一种观点,认为三青鸟是三足乌的衍化。西汉司马相如的创作中就有称三足乌侍西王母:“吾乃今目睹西王母然白首,戴胜而穴处兮,亦幸有三足乌为之使。”(费振刚、仲仇谦译注:《司马相如文选译》)《汉书》中解释《大人赋》时也承认三足乌即三青鸟:“三足乌,三足青鸟也,主为西王母取食,在昆仑墟之北。”汉画像砖也有一种三条腿的鸟在西王母身边(图2)。

中国古代一直以来都有三足乌和太阳拥有同一性的记载,《山海经·大荒东经》:“有谷曰温源谷,汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。”《淮南子》:“日中有乌。”高诱注:“犹蹲也,谓三足乌。”王充还直接说:“日中有三足乌。”鸟是当时人能观察到飞升于天空,并与太阳同样在空中来回的唯一可亲近事物,因此当无法解释太阳起落时,将其想象为有鸟背负是很自然的。后来西王母不断演化,鸟意象也一直伴随着,甚至汉画像中还出现了西王母有翼的形象(图3)。

如果不细究已无法确切考证的三青鸟种属,单从文本来看,能为主刑杀的西王母取食,取的多半不是唾手可得的露水或植物,三青鸟有可能是善猎杀的猛禽类。而食肉猛禽形象不仅在古代欧洲,在中国上古社会也同样常作为死亡的象征。

除了西王母所处之地,三青鸟在《山海经》中还在两个地方出现:《西山经》中说:“又西二百二十里,曰三危之山,三青鸟居之。”《大荒东经》中说:“东北海外,又有三青鸟、三骓、甘华。”《大荒东经》的意思只是说东北海外有三青鸟出没,所以这里仅讨论其居所三危之山。

《楚辞》记载:“黑水玄趾,三危安在?延年不死,寿何所止?”《淮南子》记载:“西方之极,自昆仑绝流沙、沉羽,西至三危之国,石城金室,饮气之民,不死之野。”这些都证明了三危之山是不死之地,死亡的使者住在不死之处,西王母无论是自身形象还是携带的侍从,都处处体现着其生死二元对立的意味。

(二)昆仑

无论是西王母文化的演变史、接受史还是研究史,昆仑都是与西王母形象紧密相连的。

昆仑在当时人们的观念里处于世界的中心。郭璞注《山海经·海内西经》中的昆仑之虚:“皆谓其虚基广轮之高庳耳……盖天地之中也。”《水经注·河水注》说:“昆仑墟在西北,去嵩高五万里,地之中也。”《楚辞补注·离骚》注:“大五岳者,中岳昆仑,在九海中,为天地心……”倒不是说其现实地域一定在当时世界的中心,而是由于它的外观和内核,占领了初民精神世界的中心位置。初民常以重要的地点如高山为标,观察日月出没来计算时间和季节,了解自然的更替,所以昆仑有大地之母的生育及包容死亡复归的表征。

昆仑在《山海经》中是什么样的呢?《海内西经》载:“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都……面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。”它是至高无上的天帝在人间的居所,又有百神所处,足以算是人类神话系统中的“世界大山”了。

西王母在《山海经》中的地位虽称得上大神,却没有明确记载她在这个系统中属于主神之一。为什么要把她放在与天帝同处一山的位置呢?上古时期的主神无非几类:如炎黄类古帝,伏羲、女娲类创世造人的神,句芒、祝融、蓐收、颛顼类体现季候方位现象的自然神等。西王母不单属于某一类,她关联的是当时人们最关心的生死问题。初民不解、未知,无法摆脱死亡,因而对再生和不死需求热烈,西王母就被寄托了这样一个理想,天道有轮回,死亡同样是一种新生,永生不死可以实现。她并不至高无上却又与人的一生息息相关,身份十分特殊。在先民心目中,昆仑位于世界中心,其上有诸神,非常显赫,这也与西王母的地位相符,而昆仑的内核恰好也有生、死二元,这也使二者间的联系越发紧密。