产教融合视域下高职教师信息化教学能力发展策略

2019-11-21封苏琴

封苏琴

高职教师信息化教学能力是教师在信息化环境下,将高职教育理念、信息技术与教学实践相结合的能力,是高职教师的专业核心能力。[1]高职教师承担着高素质技术技能人才培养的社会职能,依托产教融合提升信息化教学能力对提高人才培养质量和社会服务水平具有重要作用。

一、高职教师信息化教学能力结构和特点

(一)信息化教学能力结构

教师信息化教学能力结构研究始于20 世纪90 年代,随着互联网技术的发展,这种能力结构作为教育信息化的重要因素,受到世界各国的普遍关注和重视。教师教育技术能力标准陆续出台,各国相继推出旨在促进教师信息化教学能力的重大项目,比如美国推出的针对未来教师的大型资助项目(PT3)、新加坡推出的将信息技术结合到教育中去的MP 项目等。[2]

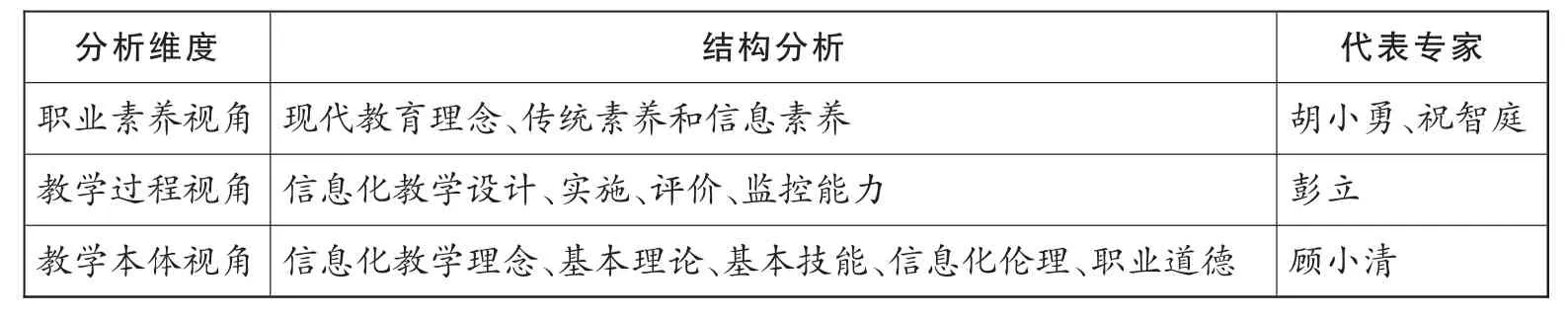

我国教师信息化教学能力结构最早由胡小勇、祝智庭在2003 年提出。[3]随后不同专家学者相继关注并进行结构分析。由于信息化教学能力的抽象性和复杂性,我国专家从不同侧面进行研究,得出几种有代表性的观点(如下页表1 所示)。

从教学过程视角解构,信息化教学能力包括教学前准备、教学实施、教学评价、教学监控四个因素,涵盖了教学全过程的各项子能力,这些能力具有显性特征,易于观察,可测性强;从职业素养和本体视角解构,信息化教学能力包括信息化教学的素养、态度、理念、道德、伦理等,具有隐性特征,不易观察,难于测量。

(二)高职教师信息化教学能力的特点

1.复合性。由于高职教育的复合性,高职教师要在遵循高职教育教学规律的基础上,基于工作任务设计教学,培养学生的理论知识、实践技能和职业素养。因此,高职教师信息化教学能力具有多维性,可概括为专业岗位职业技能(简称“专业能力”)、教学能力、信息技术应用能力三个维度,具体表现在通过信息化教学实践,实现专业知识和技能的传授、学生自主学习能力的提升、个性化学习方式和创新型思维的培养。

表1 国内专家关于信息化教学能力结构的观点[4][5]

2.发展性。美国心理学家波斯纳总结出教师专业成长源于经验加反思,高职教师信息化教学能力发展也符合这一规律。高职教师在信息化教学实践中,需将信息化意识自觉内化,学习信息化教学软件、平台,获得信息化教学资源与开发技术,[6]并付诸教学实践,在不断总结反思中创新教学模式和教学风格。综上所述,高职教师信息化教学能力发展,分为“意识内化—学习模仿—应用实践—设计开发—智慧创造”五个阶段,呈现“实践—反思—实践”螺旋式上升特点。

3.关联性。高职教师信息化教学能力由各项子能力构成,专业能力、教学能力、信息技术应用能力三者相互融合、相互促进。[7]高职教师在不同的发展阶段中,各项子能力呈现动态关联发展的特点。教师首先应形成相应观点,然后通过知识技能的学习,在教学实践中创设情境加以运用,然后根据教学实践需求设计开发新的信息化教学资源,并在新的信息化教学实践中创新使用。

4.情景性。菲利普·纳尔认为,能力与情景密不可分,两者互相融合,相互促进。[8]高职教师应具备在不同情景中开展信息化教学的能力,还应将不同情景中的能力素质创新应用于信息化教学实践。

二、基于产教融合的高职教师信息化教学能力发展策略

(一)宏观策略

宏观上影响高职教师信息化教学能力的因素包括:社会技术的革新、国家制度的保障、教育改革的推动、办学机制的优化创新等。[9]近年来通过政府推动、政策驱动,我国在加强组织领导、法规制定、体系建设、经费保障等举措中提升了高职教师的信息化教学能力,取得了一定成效。但相比其他国家,还需要完善在职高职教师继续教育的法律制度,加强国家标准建设,对教师信息化教学能力分阶段进行规划。

(二)中观策略

中观外部条件主要包括:高职院校相应的硬件和软件资源建设、学校信息化教学协作组织、一体化全过程培训等。其中,信息化教学基础设施建设,比如校园网络环境建设、数字化资源、多媒体教室等,是其发展的基本保障。[10]信息化教学协作组织、职前和在职一体化培训是高职教师信息化教学能力发展的重要条件。美国心理学家柯尔伯提出“成人经验培训圈”理论,认为成人经验积累必须经过四个阶段:关注自身知识与经验→观察与思考→归纳与总结→实践检验。高职教师信息化教学能力的发展同样遵循这一循环学习模式。教师需要在教学中结合实践经验,对信息化教学能力重新理解与解构,并重新应用于教学实践。

目前,高职院校普遍重视教师信息化教学能力,加强数字教学环境建设,构建网络教学平台;重视并组织相关教学研讨、观摩活动,参加各级信息化教学比赛、活动和培训等。但总体培训内容比较单一,存在与企业、行业脱节的现象;相关师资没有经过专岗培训,缺乏支持一线教师专业发展的培训经验;缺乏对高职教师能力现状的评价与诊断等。

鉴于信息化教学能力具有复合性的特点,要解决上述问题,需要在更广阔的范围内实现资源组合。应加强职业院校与政府相关机构、社会部门、同类院校的沟通,依托区域经济、产业发展获得产业协会、相关服务型机构和组织的支持,构建以政府、企业、学校三者为主,可持续发展的、联动的高职“办学共同体”,并通过制度建设持续推进。

(三)微观策略

微观策略是以教师为主体,教师是决定教师信息化教学能力的内因。其促进策略体现在教师的知识积累、以教学活动为主的反思、以协作为主的交流。目前,高职教师经过或多或少的信息化教学培训或学习,普遍认同其重要性,并能不同程度地开展信息化教学实践,但还存在以下问题:高职教师资源整合能力和应用水平整体不足,对信息化教学“核心团队”的培育不够,教学观摩、教学研讨、协作交流等活动的整体质量不高。微观角度的培育在很大程度上取决于课程体系和产教融合平台的建设和应用情况。

从课程体系建设的角度,应构建由学校和企业优势互补、资源共享的校企共建课程;应联合校企专家,从岗位典型工作任务出发,解构岗位工作能力,形成相关能力模块,开发对应的学习领域,开发由学校课程、企业课程和校企共建课程组成的课程体系。

从教学策略角度,结合高职教师信息化教学能力的情景性特点,应创建源于实践的真实工作情境。高职教师信息化教学能力不仅来源于理论知识的学习、教学经验的积累、同行经验的分享,更来自生产和工作实际,需要建构来自一线岗位的信息化教学情境。依托产教融合建设基于实际工作流程、真实工作环境的工作氛围,由校企双方互派师资,共同完成课程教学,实现不同岗位技能由浅入深、由单项到综合、由模拟到实战的专项训练。