基于Citespace的中国乡村旅游研究科学知识图谱分析

2019-11-15赵欣,越圆

赵 欣,越 圆

(鄂尔多斯应用技术学院 旅游管理系, 内蒙古 鄂尔多斯 017000)

与西方国家相比,中国乡村旅游起步较晚。学术界普遍认为,我国乡村旅游发端于1988年广东深圳举办的“荔枝节”。1998年,国家旅游局推出“华夏城乡游”,1999年又推出“生态环境游”,乡村旅游自此兴盛起来,并形成了许多特色鲜明的乡村旅游点。经过近30年的发展,乡村旅游带来的经济效益和社会效益日益凸显,成为新农村建设和农民脱贫致富的重要抓手。乡村旅游的蓬勃发展引起了社会的广泛关注和重视,带动了相关研究的开展,并成为旅游学术界研究的热点领域。2017年10月18日召开的第十九届全国人民代表大会提出了乡村振兴战略,赋予了乡村旅游新的发展契机和更艰巨的使命担当。基于此,有必要对我国乡村旅游研究成果进行阶段性的归纳与总结。本文梳理了1998—2017年20年间共计460篇论文,运用Citespace软件绘制科学知识图谱,直观、清晰地反映我国乡村旅游研究的历史状态、权威专家、重要期刊和热点前沿,有利于从整体上把握其发展脉络和研究进展,从而为后续创新性研究奠定基础。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文数据来源于中文社会科学引文索引(CSSCI)。以“所有字段”方式检索“乡村旅游”,得到检索结果480条。经手动筛选,去除不相关记录,最终获得460篇具有参考价值的文献,获取时间为2018年1月22日。通过对460篇文献进行系统整理和归纳,展示了我国乡村旅游研究的历程。

之所以选取CSSCI作为数据来源,是因为:第一,CSSCI收录了包括法学、管理学、经济学、历史学等在内的25大类500余种学术期刊,入选刊物学术水平较高、影响较大、编辑出版较为规范,能反映当前我国社会科学界各个学科中最新研究成果,数据来源质量较高,真实可靠;第二,相比CNKI,CSSCI的数据结构更为完整,可充分发挥Citespace软件的可用功能,得到的分析结果能更加全面、客观地反映我国乡村旅游研究的演进历程、发展现状和未来走向。

1.2 研究方法

Citespace是Citation Space的简称,译为“引文空间”,是由美国德雷埃尔大学计算机与情报学学院陈超美教授开发的一款多元、分时、动态的引文可视化分析软件[1]。运用该软件的合作网络、共现分析、共被引分析和文献耦合等功能,可绘制出科学知识图谱,通过节点大小、圈层颜色、网络连接度等要素,形象地展现学科研究的演进历程、知识关联情况和研究前沿等问题,是目前最受国际计量学研究者欢迎的绘制知识图谱的工具之一。

2 结果分析

2.1 发文时间分析

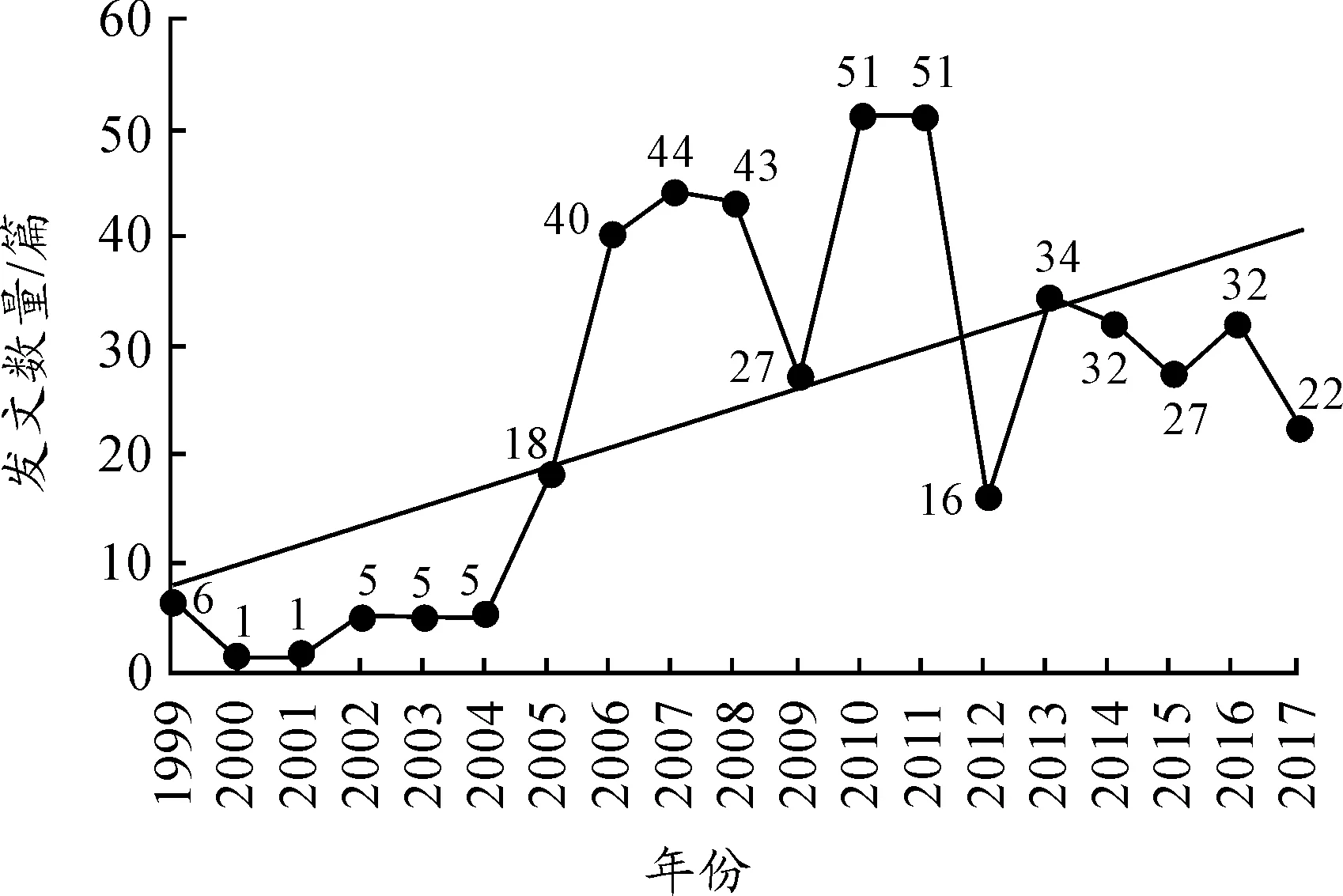

对发文数量的时间分布进行分析有助于了解该领域受关注的程度,我国乡村旅游研究年度发文情况如图1所示。

图1 我国乡村旅游研究发文数量年度分布图

从总量上看,我国乡村旅游研究发文数量稳步增长,特别是在2006年后增加明显。从发展阶段来看,经历了缓慢发展、快速增长和平稳推进3个阶段。1999—2004年是乡村旅游研究的起步阶段。1988年,深圳举办的“荔枝节”被视为我国乡村旅游的起源,但其真正发展起来却是在20世纪90年代中后期,在国家政策的引导下,乡村旅游逐渐走入大众视野,相应研究增多。但总体来说,这一时期的学界关注度较低,研究群体较少,研究力度不大,发表论文不多[2]。2005—2012年是乡村旅游研究的第2个阶段,虽快速增长,但偶有起伏,并且波动不大。2013—2017年是乡村旅游研究的平稳推进阶段,研究成果稳定,研究领域拓宽,研究内容深入,研究方法多元。

2.2 作者分析

2.2.1作者合作网络分析

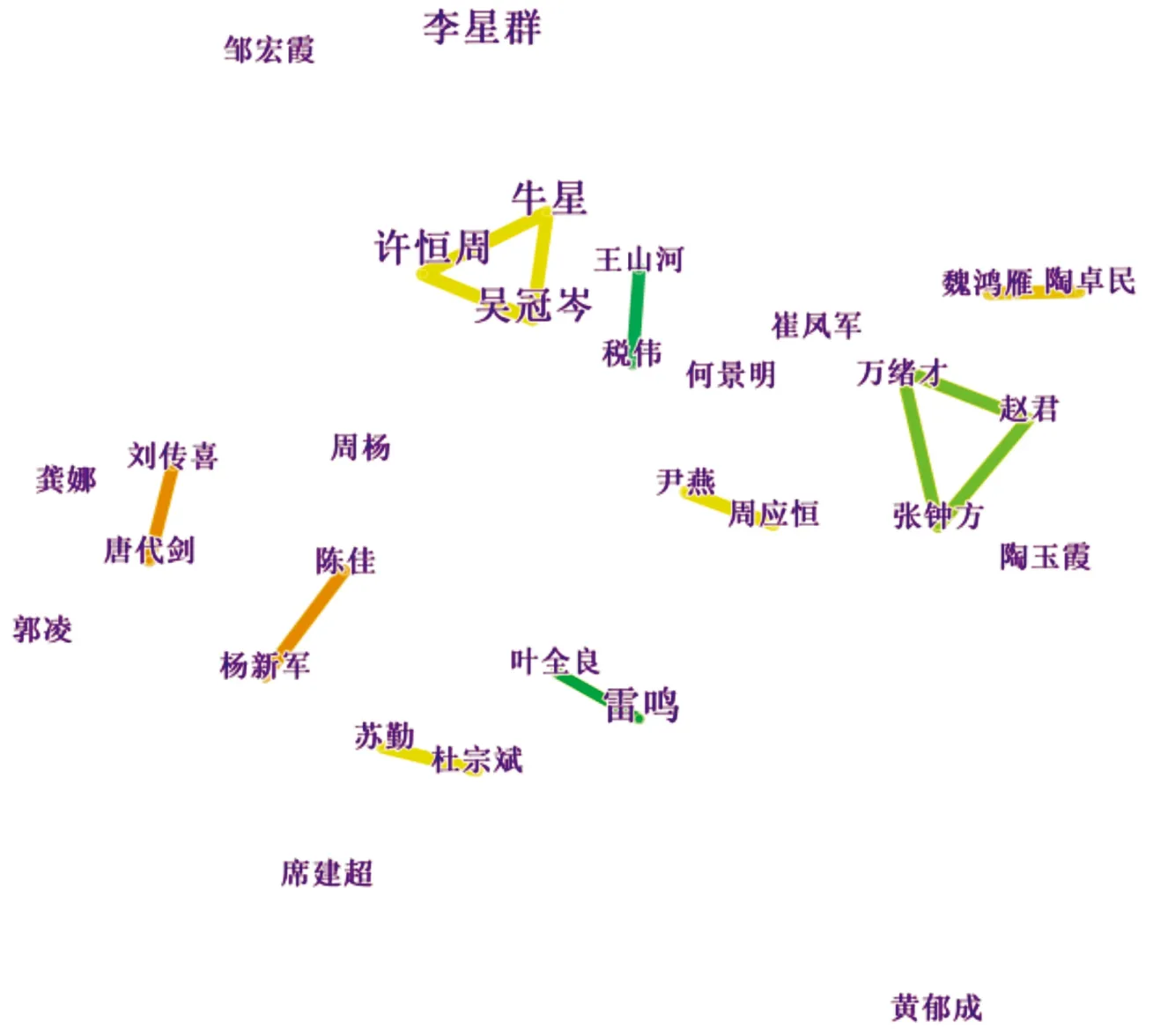

通过分析作者合作网络特征,可展现该领域中的核心作者集群及其合作关系。我国乡村旅游研究的作者合作网络知识图谱如图2所示,图中共有节点30个,链接13条,网络密度为0.029 9。

图2 我国乡村旅游研究的作者合作网络

从合作网络来看,我国乡村旅游研究呈现小集中、大分散的特点,即少数学者组建了学术共同体,大部分学者依然处于独立研究状态。首先,吴冠岑、雷鸣、杨新军、杜宗斌团队合作发文量均为3篇,分别从乡村旅游发展与土地流转问题[3-5]、日本乡村旅游发展对中国的启示[6-8]、乡村旅游发展对农户的影响[9-11]、乡村旅游地居民社区归属感[12-14]角度进行了研究。万绪才、刘传喜、税伟团队合作发文量均为2篇,主要探讨了城郊乡村旅游地的游客感知[15-16]、乡村旅游产业的空间布局和经济现象[17-18]及城市化与乡村旅游地的开发[19-20]等问题。独立研究者中,李星群对民族地区乡村旅游研究有较大贡献,主要从社区参与角度对广西乡村旅游中居民、小型旅游企业等微观层面进行实证研究[21]。从合作强度上讲,各学术团体间联系强度很低,跨地域、跨学科的多角度研究难以展开,长期来看不利于我国乡村旅游研究的可持续发展。

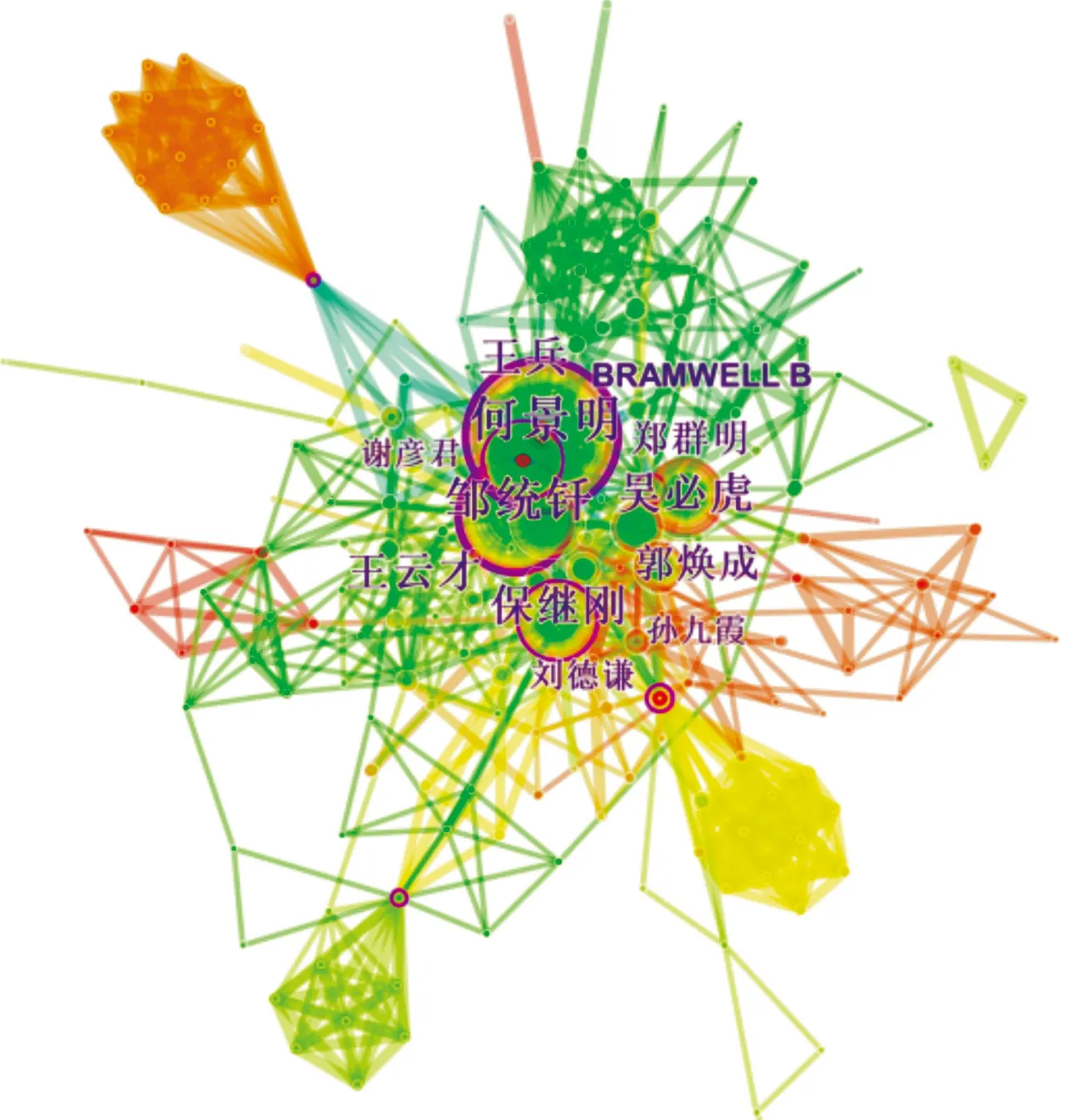

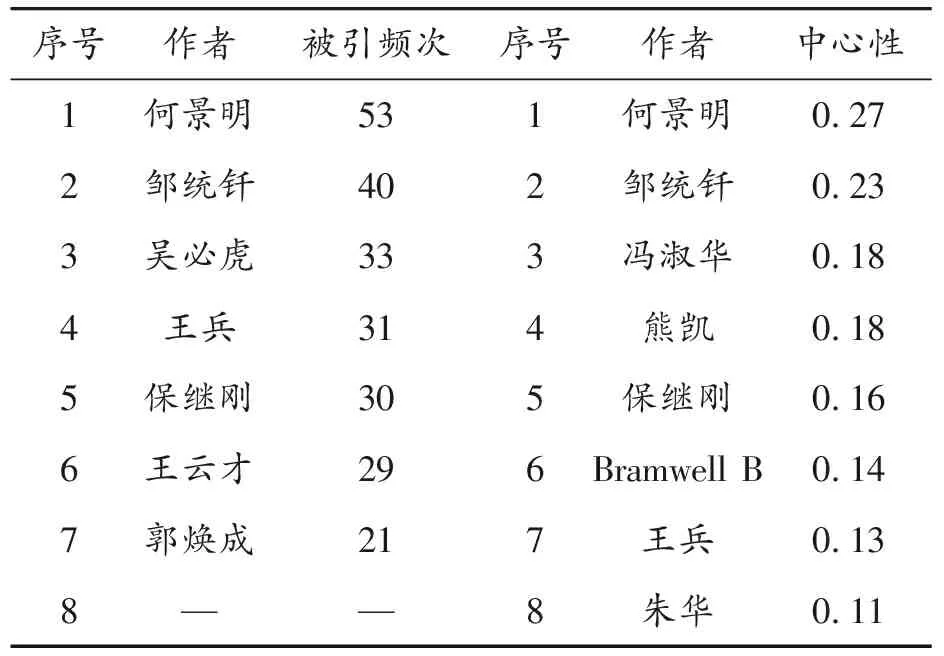

2.2.2作者共被引分析

作者共被引分析可得到该领域中高被引用者的分布,确定该领域有影响力的学者。我国乡村旅游研究的作者共被引网络知识图谱如图3所示,图中共有节点235个,链接765条,网络密度0.027 8。同时,整理得到作者被引频次和中心性排名,见表1。

图3 我国乡村旅游研究的作者共被引网络

序号作者被引频次序号作者中心性1何景明531何景明0.272邹统钎402邹统钎0.233吴必虎333冯淑华0.184王兵314熊凯0.185保继刚305保继刚0.166王云才296Bramwell B0.147郭焕成217王兵0.138——8朱华0.11

从节点大小来看,何景明、邹统钎的节点最大,吴必虎、王兵、保继刚次之,被引频次均≥30。从网络中心性看,何景明、邹统钎、冯淑华、熊凯、保继刚等8位作者的中心性都≥0.1。进一步统计发现:何景明、邹统纤、保继刚、王兵4位作者同时在被引频次和中心性两方面排位靠前,是在我国乡村旅游研究领域中有着较高权威和社会影响力的作者。

2.3 重要期刊来源分析

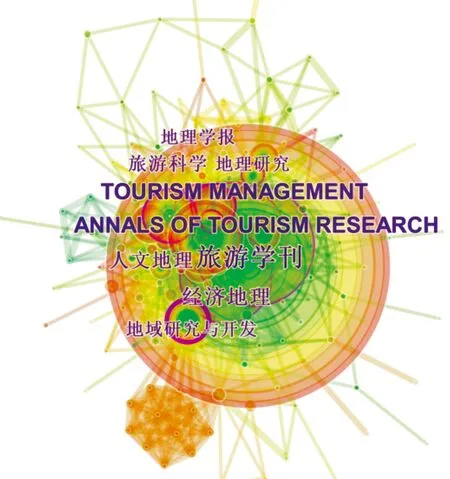

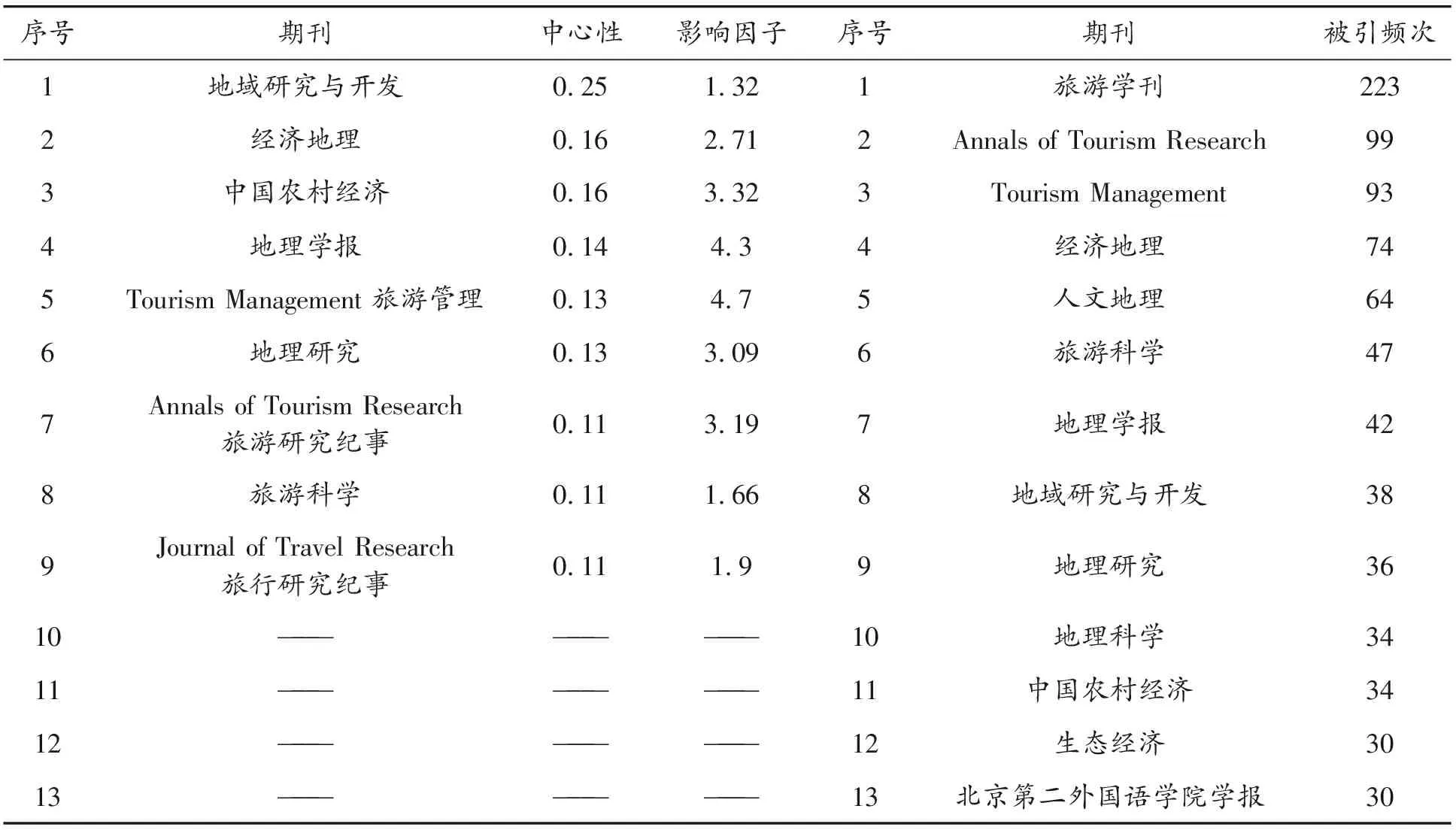

出版物是科学研究成果传播和展现的重要渠道,期刊的共被引分析提供了某一领域中重要的知识来源的分布。我国乡村旅游研究的期刊共被引网络知识图谱如图4所示,图中共有节点173个,链接748条,网络密度为0.050 3。同时,对中心性≥0.1的期刊和被引频次≥30的期刊进行了排序,见表2。

图4 我国乡村旅游研究的期刊共被引网络

结果表明:《地域研究与开发》《经济地理》《中国农村经济》等9种出版物都具有高中心性,其中《Tourism Management》(《旅游管理》)《Annals of Tourism Research》(《旅游研究纪事》)《Journal of Travel Research》(《旅行研究纪事》)是国际公认的旅游权威期刊,而《Tourism Management》和《Annals of Tourism Research》是全球仅有的2家进入社会科学引文索引(SSCI)的旅游期刊,代表了世界旅游研究领域的最高学术水平[22]。

在被引频次上,《旅游学刊》的被引频次最高,该刊物所发论文基本上是我国旅游研究的前沿问题、重点问题、难点问题和热点问题,可在一定程度上反映我国旅游研究和旅游业发展的走势。这些期刊在我国乡村旅游研究成果的传播中起着重要的作用。从刊物类别上分析,文献主要集中在旅游科学和地理科学两类核心期刊。此外,由于乡村旅游与第一产业的天然联系,其论文也多发表于农业类期刊上。

表2 我国乡村旅游研究的期刊被引频次—中心性

注:外文期刊的影响因子来源于Journal Citation Reports,与国内期刊的影响因子评价标准不同,因此不可同时比较

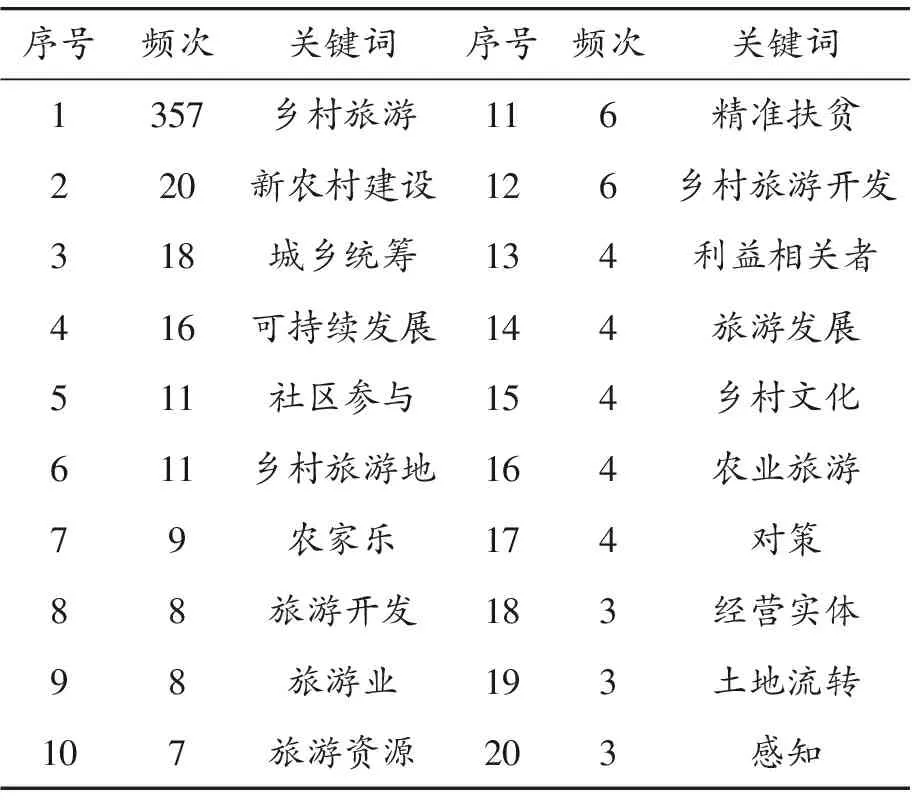

2.4 关键词分析

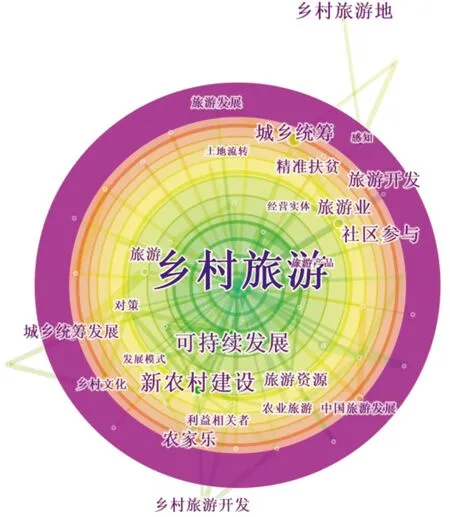

关键词是作者对文献内容的高度概括和集中描述,对关键词进行共现分析可在一定程度上反映该领域的研究热点[23]。我国乡村旅游研究的关键词共现网络知识图谱如图5所示,图中共有节点52个,链接88条,网络密度0.066 4。同时,提取前20个高频关键词并按词频降序排列,见表3。

表3 我国乡村旅游研究的前20个关键词

整体上看,图5中散落的节点较少,说明关键词间联系较为紧密,乡村旅游研究的焦点相对集中[21]。统计显示,“乡村旅游”出现频次最高,这主要是由于检索词选用的就是“乡村旅游”的缘故;新农村建设、城乡统筹、可持续发展、社区参与等关键词出现频次相对较高,均≥10,是乡村旅游研究的热点。

图5 我国乡村旅游研究的关键词共现网络

此外,Citespace 软件提供的突发性探测也可有效帮助确定该领域研究的热点问题。1997—2018年我国乡村旅游研究的突现词如图6所示,从突现率看,“新农村建设”最高,达到5.333,表明在2006—2009年间新农村建设研究热度相当高。

2.4.1新农村建设

“建设新农村”并非新概念,自20世纪50年代以来,我国曾多次使用过类似的提法。“社会主义新农村建设”时代命题的提出,既为乡村旅游的发展提供了良好的契机,又提出了新的使命和任务。罗明义[24]基于云南发展乡村旅游的实践,概括了其发展特点和模式,认为在全面建设小康社会和社会主义新农村的进程中,必须进一步提高对发展乡村旅游的认识,切实加强领导,突出优势,发挥特色,注重保护。周俊、周正明[25-26]分别以贵州省江口县云舍村和云南迪庆州为例进行了实证分析,指出乡村旅游是新农村建设的有效途径。陶玉霞[27]对新农村建设背景下乡村旅游可持续发展的内涵进行了解读,提出乡村旅游开发中要真正贯彻体现科学的文化观、经济观,乡村旅游可持续发展必须实现生态平衡、文化平衡、经济平衡、代际公平、空间公平五个方面的目标。宋瑛[28]就乡村旅游与社会主义新农村建设的互动机制及我国乡村旅游与新农村互动建设中存在的问题进行分析,并针对问题提出了互动发展的相关措施。魏琦等和唐健雄[29-30]研究了乡村旅游开发对社会主义新农村建设的功效。

2.4.2可持续发展

发展乡村旅游对于优化农业产业结构,转移农村剩余劳动力,带动农民脱贫致富,推进城乡一体化协同发展有着重要作用。但同时我们必须正视的问题是,乡村属于生态脆弱区,受思想观念、技术手段、经营管理、体制机制等条件束缚,传统粗放的发展模式已经导致了诸多不利影响,如大体量设施建设带来的资源浪费、游客超载引起的环境破坏、各类废弃物排放造成的污染等,这些负面影响最终将使农民利益受损。因此,如何统筹兼顾乡村旅游的经济效益、生态效益、社会效益,实现乡村旅游的可持续发展,成为政府部门、业界人士和相关学者关注的焦点。早在1999年,杜江等[31]就提出应将可持续发展的思想运用于乡村旅游的实践中,以推动我国乡村旅游的健康发展。之后关于乡村旅游可持续发展的研究主要涉及两大方面,即问题与对策探究及模式的构建,研究方法侧重定性研究和实证研究。周玲强等[32]从宏观角度剖析了我国乡村旅游可持续发展问题,并提出对策;徐刚[33]、马剑平等[34]、龚娜[35]针对贵州省及省内特定地区在发展乡村旅游中存在的问题进行了分析,探讨了问题产生的根源,并给出建议;刘焕庆等[36]、叶红与孟铁鑫[37]选择了吉林延边州和衢州。乔磊[38]以利益相关者理论为研究视角,构建了以乡村旅游发展中关键利益相关者为中心的乡村旅游可持续发展模式。陈谨[39]从机制、技术、产业3个层面,构建了乡村承包人经营模式、绿色生产-消费模式、田园空间博物馆模式和“前店后园”模式。

2.4.3社区参与

社区参与是乡村旅游地可持续发展的重要前提,郭凌认为社区参与主体即为发展旅游的乡村集体经济组织与社区居民[40]。他们有权参与乡村旅游相关发展事项,也有权分享发展乡村旅游带来的经济收益。但从目前我国的实际情况来看,乡村集体经济组织与社区居民参与程度普遍较低。因此,现有研究主要围绕着影响社区参与的因素和如何提高参与程度而展开。李玉新[41]分析了乡村旅游社区参与的影响因素、障碍与途径,并提出乡村旅游社区参与具体措施。杜宗斌等[12-14]构建了乡村旅游地居民的社区归属感—社区参与结构方程模型,并以浙江安吉为例探讨社区归属感对社区参与的影响机制及路径。高婕[42]通过对贵州省黔东南地区4个少数民族村寨旅游发展模式与社区参与现状的实证研究,对“社区参与”这一概念的本土适用性和现实可操作性进行反思,讨论当下旅游社区参与的保障及其障碍。

2.4.4精准扶贫

“精准扶贫”思想是2013年11月,习近平在湖南湘西土家族苗族自治州考察时首次提出的,并作出了“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。而对于乡村旅游精准扶贫的研究集中于面对的现实困难和实现路径的探索上。从存在的问题角度,林移刚等[43]从生产要素视角,指出旅游生产要素不合理的配置与利用成为制约乡村旅游精准扶贫的瓶颈。何阳等[44]认为扶贫理念缺乏可持续性、开发地并非真正贫困地、产业发展条件评估不科学、帮扶主体单一且彼此联系少等是主要问题。从实现的路径角度,陈秋华等[45]构建了乡村旅游精准扶贫实现机理,指出三产融合、因地制宜、协同联动、注重人力等是实现乡村旅游精准扶贫的路径。吴靖南[46]分析了乡村旅游精准扶贫的驱动机制,从识别帮扶对象、制定帮扶措施、实施动态管理和强化目标考核4方面设计出乡村旅游精准扶贫实现路径,并提出了乡村旅游扶贫的保障机制。

2.4.5统筹城乡

统筹城乡发展是科学发展观中5个统筹之一,是改变城乡二元经济结构、逐步缩小城乡发展差距的有力举措。在《旅游学刊》开辟的中国旅游发展笔谈栏目中,其中一期主题即城乡统筹和旅游,学者们主要对乡村旅游在推动城乡统筹发展中的重要作用进行了论述。黄郁成[47]认为,乡村旅游开发打破了小农经济的坚固外壳,将乡村经济通过旅游者的联系,纳入了城市市场经济的范畴。郑鲜明[48]指出,以乡村旅游为桥梁,通过旅游将乡村资源和城市市场形成完美对接,激活乡村的资源、盘活城市的资金和技术、活化城市的人才和乡村的劳动力,促进“以城带乡,城乡共赢,共同富裕”,实现城乡统筹发展。

2.5 文献共被引分析

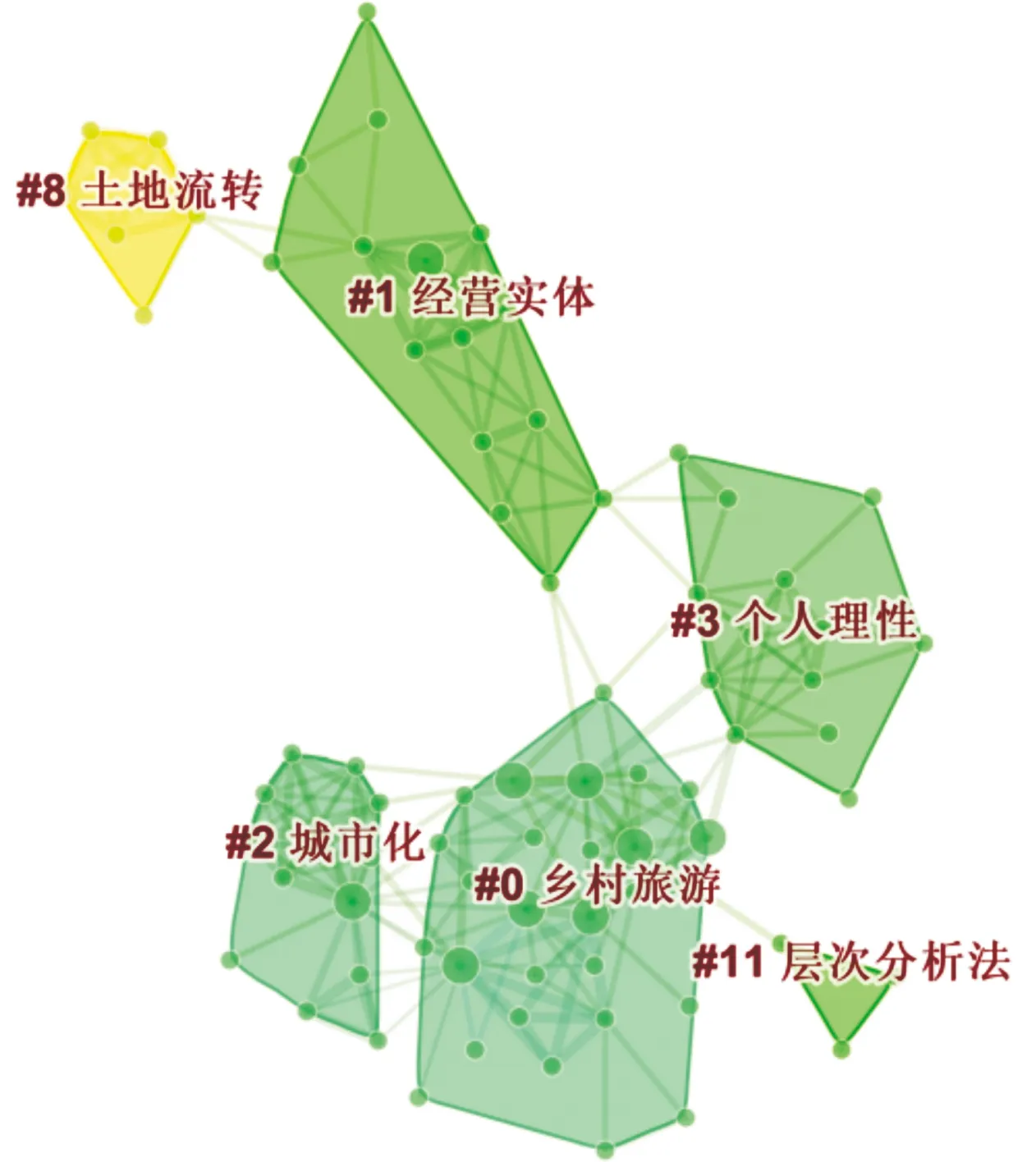

陈超美教授认为,研究前沿指正在兴起的理论趋势和新主题的涌现。在Citespce中知识基础的聚类命名是通过从施引文献中提取的名词性术语确定的,这一命名可认为是研究前沿的领域。我国乡村旅游研究的文献共被引网络知识图谱如图7所示,图中共有节点136个,链接295条,网络密度0.032 1,生成6个主要聚类标识,分别是乡村旅游、经营实体、城市化、个人理性、土地流转和层次分析法。

图7 我国乡村旅游研究文献共被引网络

根据相关文献,对各主题进行简要分析。“经营实体”指由当地居民创办并经营的小企业,主要针对其特征、经营效应和创业影响因素进行分析。在乡村旅游开发过程中,它们是社区参与的最主要形式[49-50]。“城市化”体现在乡村旅游发展和城市化的关系研究以及大城市近郊地区乡村旅游地城市化的实证研究两大方面[19-20,51-54]。“个人理性”是从博弈论的角度指出了社区主导型乡村旅游发展存在公地悲剧问题的根源[55]。“土地流转”主要针对乡村旅游发展中土地流转的风险进行探讨,并对两者的关系进行深入研究[3-5,56]。“层次分析法”是专家学者在研究时采用的具体分析方法[57-58]。同时,结合当前现实,笔者认为,未来我国乡村旅游研究还可从基础理论、政策保障、产业融合、智慧旅游等角度展开。

总体来看,目前我国乡村旅游研究在内容上正由宏观系统研究转向微观深入研究;在研究方法上,逐渐重视采用数理统计法、数学计量模型等进行定量分析;在实践路径上,开始尝试从多学科视角探讨乡村旅游发展中存在的问题和解决策略。

3 研究结论

以1998—2017年CSSCI刊发的乡村旅游相关研究文献为数据基础,以信息可视化工具Citespace为研究手段,从发文时间、重要作者与期刊、研究热点与前沿等方面对我国乡村旅游研究进行了系统的分析,得到如下结论:

1) 时间分布显示,经过近30年的发展,乡村旅游研究的载文量,尤其是2006年后,呈显著增长趋势,表明该领域的受关注度不断提高。具体可分为缓慢发展、快速增长和平稳推进3个阶段。

2) 作者分析体现出我国乡村旅游研究群体及其合作关系的特征,即小集中、大分散,群体合作少,独立研究多,且团体间联系互动少。比较而言,吴冠岑、雷鸣、杨新军、杜宗斌团队的合作相对较多。同时了解到何景明、邹统纤、保继刚、王兵等在该领域有较高影响力的学者对我国乡村旅游研究的重要贡献。

3) 载文期刊显示:乡村旅游研究的论文主要刊发在旅游学科、地理学科和农业学科相关杂志上,这些刊物如《Tourism Management》和《Annals of Tourism Research》是国际旅游研究领域最权威的期刊,《旅游学刊》的被引频次最高,《地域研究与开发》的中心性最高,它们都是乡村旅游研究的知识载体和重要传播渠道。

4) 关键词和文献共被引分析得到了乡村旅游研究的热点和前沿动态。新农村建设、城乡统筹、可持续发展、社区参与、精准扶贫等是关键词汇,共同构成了“乡村旅游”研究的主要内容和热点问题。而文献的共被引分析则反映出该领域的研究前沿,主要体现在经营实体、城市化、个人理性、土地流转和层次分析法5个主题上。同时,笔者又结合实际,提出基础理论、政策保障、产业融合、智慧旅游等角度也是未来我国乡村旅游研究的重点领域,具有重要的借鉴意义和引导价值。

4 讨论

伴随乡村旅游在中国的缘起、发展到繁盛,学术界对乡村旅游的研究也经历了由宏观到微观、由简单到复杂、由浅显到深入的发展过程,并取得了一定的研究成果,但仍然存在不足之处。首先,乡村旅游研究普遍重实证轻理论,且在研究中往往过多地借鉴其他学科理论,自我理论创新较少,亟需构建一个相对统一的认知和理论体系[59]。其次,在研究方法上,定性研究多,定量与定性相结合的研究少,个案实证分析多,模型应用分析少,缺乏对事物发展规律的归纳和总结,在指导实践过程中受局限。再次,在研究内容上,有些处于低水平重复状态,如基于现状描述的问题与对策研究,同时还缺乏对研究领域的横向对比与批判性思考[60]。最后,在研究者方面,领军人物少,核心研究团队尚未真正形成,现有的学术共同体间缺乏有效互动,作者发文数量普遍不高,研究力度不够。这些问题都需要我们在今后的研究中不断努力克服,从而使我国乡村旅游研究更加全面、深入、科学、客观。