折叠的时空

——读张炼的画

2019-11-12冀少峰JiShaofeng

冀少峰 Ji Shaofeng

1张炼大试管·鹤综合材料240cm×90cm2018

折叠的时空:张炼2010—2019

2019年10月16日—11月10日

艺术总监:傅中望

展览总监:李和清

策 展 人:冀少峰

主办单位:湖北美术馆、湖北美术学院

展览地点:湖北美术馆

张炼的视觉图像世界充溢着的是一种文明的冲突,文化的交织、杂糅和碰撞,而弥漫其间的文化的混搭与交融构成了张炼在视觉文化探索上的持续追问,正是对不同文明、文化的冲突与杂糅的不间断的视觉书写,亦成就着张炼的视觉叙事品格。这也就不难理解,为什么张炼的视觉图像世界总能带给阅读者一种时空历史的穿越,而弥漫其间的传统与现代、本土与全球、东方与西方,历史、当代、未来的交织,亦成为张炼持之以恒而不断探求的视觉叙事母题。

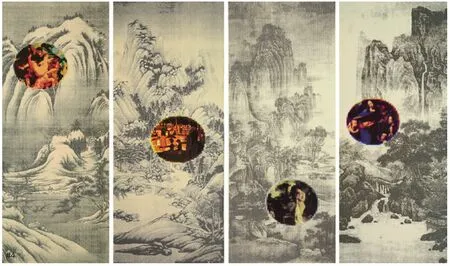

探寻张炼的视觉叙事逻辑和视觉表达行迹,不难发现,张炼走的是这一代艺术家典型的艺术之路:美院毕业,再回美院,并到中央美院研修。而到中央美院研修的经历,也成为张炼艺术生涯的关键期或重要转折点。这个经历直接导致张炼的“镜像山水”系列的诞生,由此也奠定了张炼能够进行持续的围绕文明的冲突、文化的断裂,甚或说传统与现代的割裂、东方与西方的差异化的视觉精神诉求,对这类文化关注点进行持续探索。张炼在中央美院学习的这段时间,既是中国社会自邓小平南方谈话之后,思想最为活跃,社会政治经济文化发生急剧转型和变革的时期。于张炼而言,亦是他生命阶段、艺术创作阶段拥有最为旺盛的创作激情的时段,激变的社会感染、侵袭着张炼的心灵。青春的激情,汇集着旺盛的创作激情,爆发于“镜像山水”系列的表达中。不仅图像的尺寸规模令阅读者惊叹,那种开张强撼之势至今仍能带给阅读者强烈的心灵震颤和视觉冲击。而弥漫期间的传统元素、西方元素、东方元素、历史元素,比如宋之山水、达·芬奇、鲁本斯、马奈、修拉……传统的文化基因,面对西方文化密码,带给阅读者的是无尽的关于传统与现代,东方与西方,本土与全球,历史、当代与未来这些宏大问题的追问与思绪。当北宋的范宽遇到达·芬奇,当《溪山行旅图》遇见《大碗岛星期日的下午》,当《草地上的午餐》置于《雪景寒林图》中,不仅仅是时空的折叠、文明的混搭杂糅,带给阅读者的却是关于不同的文明进程及社会发展进程所带来的思想方式、生活方式和艺术表达方式变化的浪漫想象。而传统文化在迈向现代性的过程中所呈现出的碎片状割裂感及切入当代社会生活的窘迫感,由此也开启了张炼关于当代艺术的问题意识、立场意识、价值认同和批判精神的不间断探索,沿着这条视觉叙事轨道,张炼亦找寻到了属于自我的那片艺术领地。此后的张炼,不断放飞自己的想象,奔放自我的创作激情,把对当代社会和艺术人生的真诚思考和激情表达透过综合媒材的激情讲述,淋漓尽致地呈现给了阅读者。

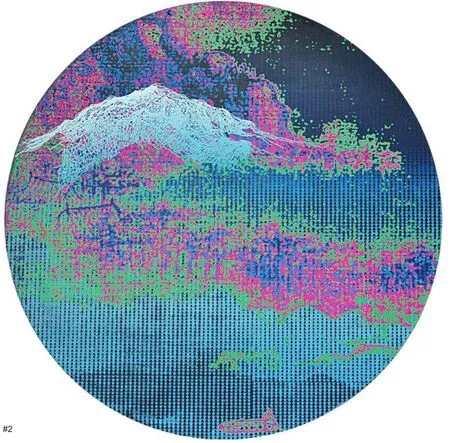

2张炼山之影1综合材料100cm×100cm2019

张炼能够敏于社会的变迁所带来的变化,特别是在社会发展进程的不同阶段,适时地把自我的创作激情和社会政治经济文化结构的转型相交融,而转型的社会及问题,亦不可避免地会使张炼的视觉表达发生这样或那样的变化。但社会情境的改变,丝毫改变不了的是张炼那种勤于思考、善于变化且精于表达的品质。带着对激变的社会变革的思考和对现实深深的诘问,张炼的视觉精神诉求也越来越深入、广阔,从而更加深入地切入了当代社会的现实生活,而其在视觉图像上的不断转向,亦可从以下四个方面得到印证。

一、由形式的探索到问题意识的彰显

如果回到20世纪90年代,不难发现,对于版画技术的痴迷,特别是版性、版技的钻研,多个版种的交融混合,共同汇集着张炼这一激情飞扬时段的视觉表达。而社会氛围的宽容宽松、思想的活跃,也使张炼能够游刃有余地穿行在平版、石版、丝网版多个版种间,抽象具象同行,再现表现同在,戏仿、挪用交织并行,多元与多样的题材呈现出一种散乱但又有着文化相关性的文化视点,既有对西方文明的思考,如《坐标的转换2》(1995年本科毕业作品,石版,16cm×22cm,1995),亦有对日常经验的表述,如《弹唱》(铜板,40cm×55cm,1996,入选第6届全国三版展),还有对城市化进程中所面临的问题的关注,如《序·尘封的城》(1995年本科毕业作品,平版,40cm×55cm,1995年,入选第13届全国版画作品展)。2001年的“残扇”系列也促使张炼能够敏锐地紧扣社会政治经济文化的转型,特别是城镇化所带来的整个社会普遍弥漫着的焦虑的生存体验,这直接开启了他的一个长远的视觉规划,比如2013年的“浮城”系列,2016年的“浮山”系列,也导致张炼视觉叙事风格的初露端倪。而“戏”系列(1996年)、“颉文”系列(1997年)都可以清晰地窥视到张炼内心躁动的激情及热衷于形式探索和追求有意味形式的愉悦与满足。因为只有在点、线、面、色的律动中,才能感染、浸润着阅读者的心灵,漫无目的的形式追寻,恰恰也促使张炼向着心中恒定的目标迈进,只不过这个目标将会通过以后多个系列的视觉讲述,逐渐从形式探索中一步步转向问题意识的寻找。

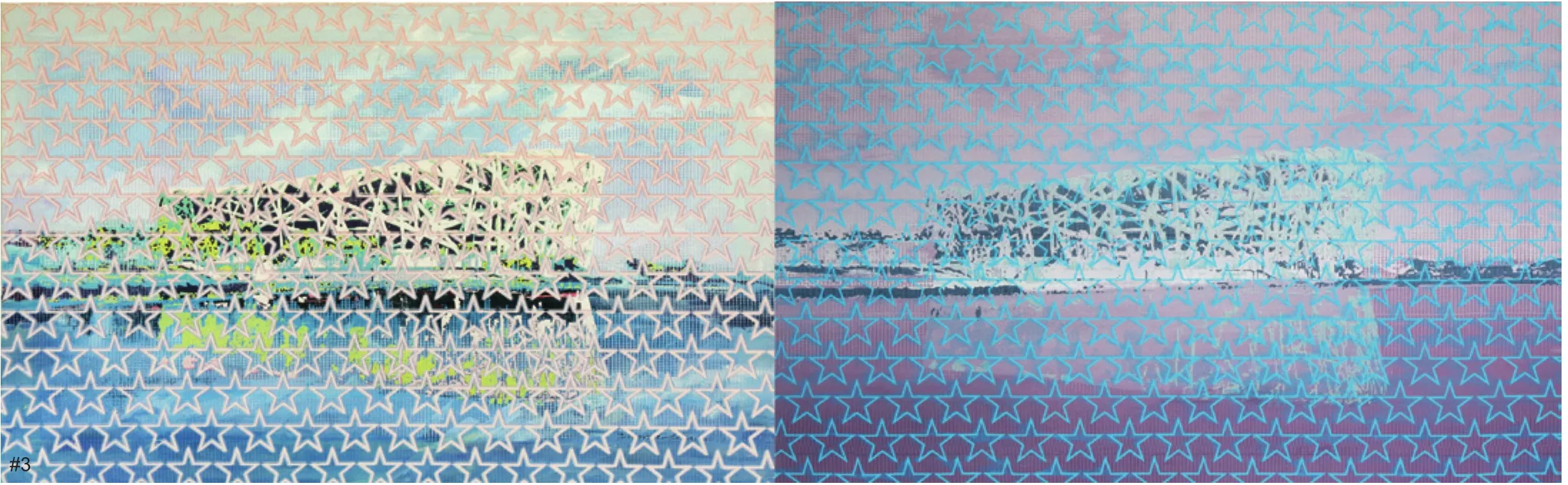

3张炼后波普·鸟巢综合材料80cm×260cm2015

二、由“残扇”至“浮城”再到“浮山”

2001年,张炼的“残扇”系列诞生,通过《残扇之一》(丝网版,58cm×58cm,2001年,获首届全国丝网版画金奖)、《残扇之二》(68cm×50cm,2001年入选第1 6届全国版画展),还有同期的《残扇之三》(丝网版,68cm×50cm,2001)、《残扇之四》(丝网版,60cm×50cm,2001),阅读者可以清晰洞悉到张炼的勤奋、努力与执着。连续的“残扇”系列频频出场,吸引的关注亦越来越强烈。这也犹如张炼在视觉表达中所集中思考的,当钢筋混凝土丛林置身于把玩的扇面中,时空折叠,时间穿越之感再一次扑面而来。扇面是传统文化的象征物,恬然闲散时用来把玩,背后隐匿着的是一种文化身份。当候鸟、耸入云天的大厦突如其来,扇面的不堪重负,其面临的窘境亦如张炼所触及的文化命题,即传统文化在迈向现代性过程中所呈现的割裂感和断裂之痛。传统文明如何进入当代生活,及进入当代社会现实的可能性,亦或说当代社会的发展进程是否要和传统进行完全的切割。没有传统的现代化,传统文明和当代文明是否如同扇面和高楼那样不相融洽。

关于“残扇”的探索,也开启了此后张炼不间断的视觉讲述的话题。2013年的《浮城之二》(丝网版,70cm×106cm)、《浮城之三》(丝网版,70cm×106cm)中,天空替代了扇面,密密麻麻的一幢幢摩天大楼营构出一种紧张感、速度感和戏剧性,飘若浮云般的大厦摇摇晃晃,不稳定的紧张感着实震颤着阅读者,一种不切实际的冒险,一种急速发展的困境扑面而来,曲曲折折的红线软弱无量,似乎要把整个天空和楼群密切相连,但它弱弱的软软的,对于摇晃、堕落的楼群丝毫无半点益处,只是形式上的一条线。直至2016年的“浮山”系列,则可以感知体察到张炼的视野进一步走向开阔的表达,楼群亦被城市群覆盖替换。

在《浮山之一》(平版,22cm×38cm,2016年)中,浩渺的天空中,城市群逐渐替代了《浮城》与《残扇》中的摩天大楼群,山之高远宏大,很显然较之前的楼房更深远、更博大、更恢弘。具体的建筑被抽象的城市山体符号悄然替换,通过《浮山之二》(平版,22cm×38cm,2016年)、《浮山之三》(平版,22cm×38cm,2016年)即可阅读到这种视觉叙事题材的变化,由此阅读者清晰地洞悉到了“残扇”“浮城”“浮山”的系列化,并呈现出层层递进的一种视觉讲述方式,即在城市化发展进程中,在农耕文明(扇面即是农耕文明的表征)迈向工业文明,传统文明迈向当代文明,乡土社会急剧进入城镇化的过程中,如何保护我们的生存环境,还社会一片蔚蓝的天空,才是社会发展进程中必须警醒的文化命题。张炼透过其系列的视觉表达在生态环境及社会发展中所不能回避的现实的焦虑,图像化为一种焦虑的现实。其间,具象向抽象转变,再现向表现变化,直至《浮山之十》(平版,22cm×38cm,2016年),仅留下外化的符号思绪,由此亦可体察到张炼由国内问题转向对国际问题的思考,由局部问题而至关乎人类普遍命运及生存处境的思考。带着这种全球化的文化视野,张炼此后的视觉表达比如“后波普”和“大试管”系列,“搜尽奇峰打草稿”系列和“一画”系列的文化密码亦迎刃而解。

三、“后波普”系列与社会主义经验

一手伸向传统,一手伸向当代,构成了张炼视觉叙事的特质,而传统与当代的冲突碰撞杂糅亦带给张炼持续的视觉追问。及至“后波普”系列,张炼视觉表达中当代的情理与韵致及关于当代艺术的问题意识、立场意识,已经不可避免地成为他的视觉讲述方式。只不过这种讲述方式对于身处图像时代的张炼而言,面对观念形态不断更新、图像时代日益来临,大众文化的兴起和流行,特别是全球化侵袭这一生存实境,张炼以自我的激情表达和真诚思考把社会主义经验的生存记忆透过其综合材料的宣泄喷涌而出。熟悉张炼的人知道,他属于典型的“70后”一代,改革开放、思想解放构成了其生命记忆的重要节点,改革开放带来的不仅仅是物质的充裕、精神的满足愉悦和身心的自由,更带来了一种开放、包容与奋进的生活实境,而这也导致张炼鲜有其父辈、师辈的那种苦难悲情意识和宏大叙事的激情。但一个不容置疑的事实是,张炼的成长经历,又恰逢中国社会发生急速变革的时期,而北京的变化无疑是中国发展的晴雨表,他敏锐地以天安门的视觉叙事开启了“后波普”系列的探索。在《后波普·天安门1》(综合材料,80cm×130cm,2015年)中,一种革命年代的浪漫记忆勾起阅读者关于天安门作为社会主义经验视觉象征物无尽的浪漫思绪,伴随着对天安门的视觉讲述,网状格子逐渐被五角星的鲜明符号所代替,而天安门越来越消隐在五角星迷幻和斑斓的色调中,由此亦揭示出从革命的年代到对革命年代的不断告别。而计划经济的终结、市场经济的开启,紧接着迎来翻天覆地的改革年代。《后波普·中国馆3、4》(综合材料,80cm×130cm,2015年)、《后波普·国家大剧院1、2》(综合材料,80cm×130cm,2015年)、《后波普·视窗》(综合材料,80cm×260cm,2015年)……以后该系列无论是以长城,还是人民大会堂,亦或说天坛为视觉背景,张炼独特的视觉叙事风格已悄然形成,他以不变的五角星凸显自我的文化思考及视觉彰显,以不断变幻的视觉背景,映衬着中国在重回世界秩序的步调及中国速度、中国经验、中国道路及中国未来的可持续发展路径。特别是他选择的这些视觉讲述背景,如鸟巢,很显然都是人们耳熟能详的建筑物。“后波普”系列仅存在于2015年这一年的时间,但勤于思考、擅于变化的张炼在阅读者还没有完全洞悉其视觉图像背后的图谋时,则直接开启了自我的下一个艺术旅程。甚至艺术批评家亦不得不随着张炼的转向节奏,去窥探其多思善变而又不断诉说着自我内在激情的彰显。

4张炼镜像山水综合材料220cm×100cm2010

四、由“一画”到“大试管”系列,寻求传统的创新性发展和创造性转换

张炼能够紧紧抓住传统与当代、文化文明的冲突碰撞与交融系列的文化命题使他能够游刃有余地穿行在东西方文化间,游走在传统与当代、历史现实与未来折叠的时空中。当《一画之一》(综合材料,254cm×80cm,2015年)、《一画之二、之三、之四》伴随着“后波普”系列扑面而来时,视觉图景中的笔墨重彩似腾腾升起的巨龙气贯长虹,千里江山图卷中,这浓浓的一笔,大气势、大布局,恢宏的气势,多余的素材已被张炼删去,只留下简洁粗犷、有力量的一画。加之《搜尽奇峰打草稿之2019A》(综合材料,240cm×1440cm,2019)中,传统的文化气韵和魅力的确令阅读者神情飞扬,但传统文化发展到今天,如何和当代的社会现实进行对接?这显然是张炼面临的问题,也是他试图用图像方式去解决的,但并未找到解决的方式。期间传统文化犹如一座座大山,压迫得你喘不过气来,传统文化的悠久历史、博大精深、厚重宏伟、恢弘壮丽、厚重深远,令阅读者啧啧称奇的同时,亦产生强烈的共鸣和敬畏心理。如何在传统魅力中超越传统,或者说如何让传统文化再生发出当代的生命力。“大试管”系列则诠释着张炼对当代社会和艺术人生的真诚思考和激情表达。今天的社会是社会发展进程3000年来未有之变局,中国社会面临的是前现代、现代、后现代多元混搭并存的社会情境。一方面中国社会正在从农耕文明向工业文明转型,另一方面中国社会又在从传统文明向现代文明转型,而从乡土社会跑步进入城镇化,亦加剧了城乡差距和社会发展的不均衡。大试管是工业文明的象征物,而戏曲、京剧很显然又是农耕文明的表征,当资本论、自由女神、楚纹样置身于试管中,情绪的荒诞,符号叙事所产生的思想激荡,资本社会的表征,农耕文明的符号,历史现实与未来时空的穿越、混搭,符号的图像化,艺术的资本化,视觉表达的国际化……其实亦是中国在迈向现代性的发展进程中的真实情境,是中国不断从去传统到再传统、从去中国化到再中国化的发展路径。改革开放的中国、重回世界秩序的中国,以一种崭新的姿态,从传统沉重的包袱中走出了一种寻求传统文化创新性发展和创造性转换之路,因为传统中国文化必须和今天的社会现实相协调,和当代社会发展进程相契合,才能生发出无尽的活力。

从张炼的内心深处激荡着的是他对时代的眷恋与热爱,视觉表达中的鲜活多样与多元亦在阐释、解释着时光的多彩绚烂与浪漫。鲜活的时代亦犹如张炼鲜活的图像世界般,张炼怀着对当代社会深深的爱与浓浓的情描绘着他所处的时代,因为张炼正是从他的生活和时代中走来……