冰区海上风电场工程抗冰结构设计与分析

2019-11-11赵业彬褚洪民

赵业彬,江 山,褚洪民

(山东电力工程咨询院有限公司,山东 济南 250013)

0 引言

渤海海上风能储备丰富,在国家积极开发和利用可再生能源的战略背景下,渤海近海风电场的建设势在必行。然而,渤海近海海域每年冬季都会出现不同程度的结冰现象,曾发生过多起因海冰导致的海上油气平台管线断裂、天然气泄漏,甚至海上平台被海冰推倒的重大事故[1]。可见,海冰将成为渤海冰区海上风电场设计和安全运行的重要影响因素[2]。因此,如何保障冰区海上风电场在海冰作用下的安全运行成为该海域风机基础结构设计中亟待解决的关键问题。

大量海上油气工程的运行实践表明,在海上平台腿柱潮差段安装由正、倒圆锥体对接构成的抗冰结构可有效减小冰力、降低平台冰激振动[3]。杨国金等[4]通过对JZ 20-2-3 油气平台冬季运行期间的观测与分析,验证了实际工程中加装抗冰结构的有效性;岳前进等[5]研究了海冰与抗冰结构间相互作用,建立了用于分析海冰作用的冰力函数模型;史庆增等[6]借助敏感性分析方法,研究了海上油气平台抗冰结构中正、倒锥角的最优搭配关系,并指出40°~65°是渤海海上平台抗冰结构实用的锥角范围。

现阶段海上平台抗冰结构的研究以小直径、多腿柱、导管架式的海洋油气开采平台为主,鲜有关于冰区海上风电场超大直径单桩基础抗冰结构设计与分析的系统性研究成果。依托渤海冰区某拟建海上风电场,在借鉴渤海海上油气平台抗冰经验的基础上,设计了适用于该场区海上风机超大直径单桩基础的抗冰结构,并建立以超大直径单桩基础、抗冰结构和地基作为整体结构的三维计算模型,采用三维有限元法研究了在冰区海上风电场超大直径单桩基础上加装抗冰结构以减小海冰作用的可行性。

1 工程概况

某拟建海上风电场位于渤海近海,场区海底地形起伏较小,地貌成因类型为滨海浅滩,泥面高程约为-20~-15 m,风电机组拟采用开口变壁厚的超大直径钢管单桩基础。统计分析了工程海域近十年冬季海冰卫星遥感资料及现场监测资料,表明本海上风电场所处海域的海冰为一年冰,冰型以尼罗冰、灰冰为主,总冰期长达70 天,50年一遇的平整冰冰厚约32 cm。

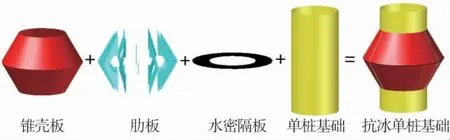

为保障海上风电机组在冬季安全运行,工程借鉴了渤海海上油气平台的抗冰经验,在综合考虑工程海域潮位变化、海冰磨蚀等因素影响下,在风机基础潮差段加装由正倒锥壳板、径向肋板和水密隔板组合而成抗冰结构以减少海冰对海上风电机组的破坏,抗冰结构如图1 所示。

图1 抗冰单桩基础

2 计算模型及方案选取

2.1 计算模型及参数

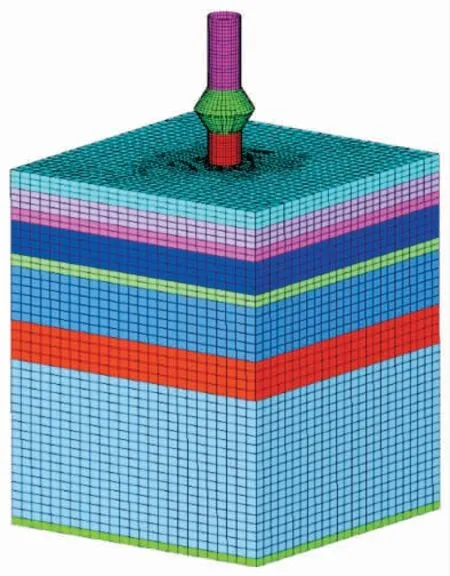

建立如图2 所示的风机抗冰单桩基础—地基三维计算模型。桩基长为70 m,桩外径为6.0 m,壁厚为55~70 mm,入土深度为45 m。抗冰结构由Q345级钢板焊制而成,其中,锥壳板厚度为22 mm,中心点设计标高位于平均海平面处,锥角为60°,高程为-3.0~3.0 m,最大锥径为9.46 m;沿锥壳板内部设置12 道厚度为25 mm 的径向肋板,并在正、倒锥结合部位设置厚度为25 mm 水密隔板将抗冰结构分为上、下两个独立的水密室。计算模型以海平面处桩基圆心为原点,以海床泥面处为地基表面,泥面高程为-15 m,地基采用三维实体单元模拟,计算范围取60 m×60 m×70 m(长×宽×高);桩基和抗冰结构则采用壳单元模拟。计算模型共离散为72 216 个节点,70 117 个单元。

图2 三维有限元计算模型

计算中,地基侧面约束其水平向位移,底部为全约束。风机基础和地基均采用线弹性本构模型,其中,地基土饱和容重为20 kN/m3,弹性模量为30 MPa,泊松比为0.28;钢材密度为7 850 kg/m3,弹性模量为210 GPa,屈服强度为345 MPa,泊松比为0.30。桩基与地基之间接触采用库伦摩擦模型,界面摩擦系数取0.5。海冰厚度取50年一遇工况,其压缩强度为2.27 MPa,弯曲强度为588 kPa。计算考虑上部风电机组传递到桩基顶端的力矩为47 580 kN·m,竖向力为4 228 kN,水平力为665 kN。

2.2 计算方案

主要从静冰力角度考察在海上风机超大直径单桩基础上加装抗冰结构的可行性。受潮差影响,海冰作用在抗冰结构上的位置会有所不同,计算选取平均水位、设计高水位、设计低水位、极端高水位及极端低水位共5 种计算工况。计算过程中,当海冰作用于桩基或抗冰结构的正倒锥交界处时,柱体静冰力计算采用Korzhavin-Afanasev 公式[7]

式中:m 为形状系数,圆柱体取0.9;I=(1+5 h/D)1/2为嵌入系数;fc为柱体接触系数,取0.45;σc为海冰极限抗压强度;D 为海冰作用处桩径;h 为冰厚。

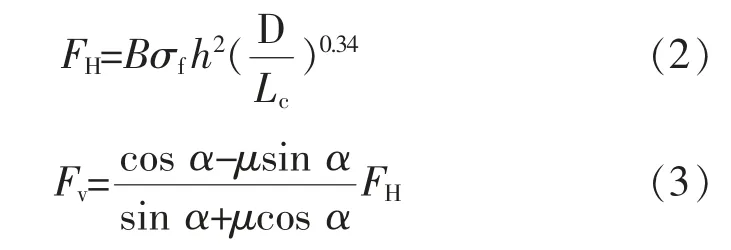

当海冰作用于抗冰结构的锥壳板时,选用Hirayama-Obara 冰力公式[8]进行锥体静冰力的计算。将海冰对锥壳板作用力分解为水平向冰力FH和铅直向冰力FV,可表示为:

式中:B=3.7 为系数;σf为海冰弯曲强度;μ 为海冰与锥壳板间的摩擦系数,取0.1;α为锥角;Lc=为海冰特征断裂长度,其中E 为海冰弹性模量,v 为海冰泊松比,ρw为海冰密度。

3 结果与分析

对作用于不同水位、有无加装抗冰结构工况下海上风机超大直径单桩基础的应力变形规律作对比分析,以验证加装抗冰结构的有效性。

3.1 应力

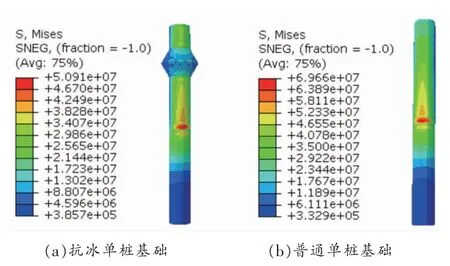

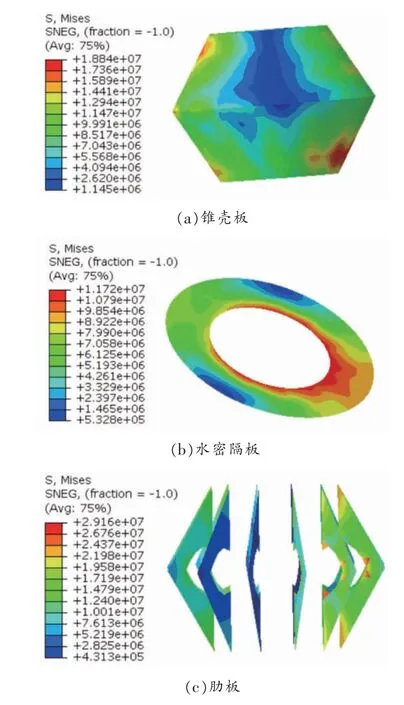

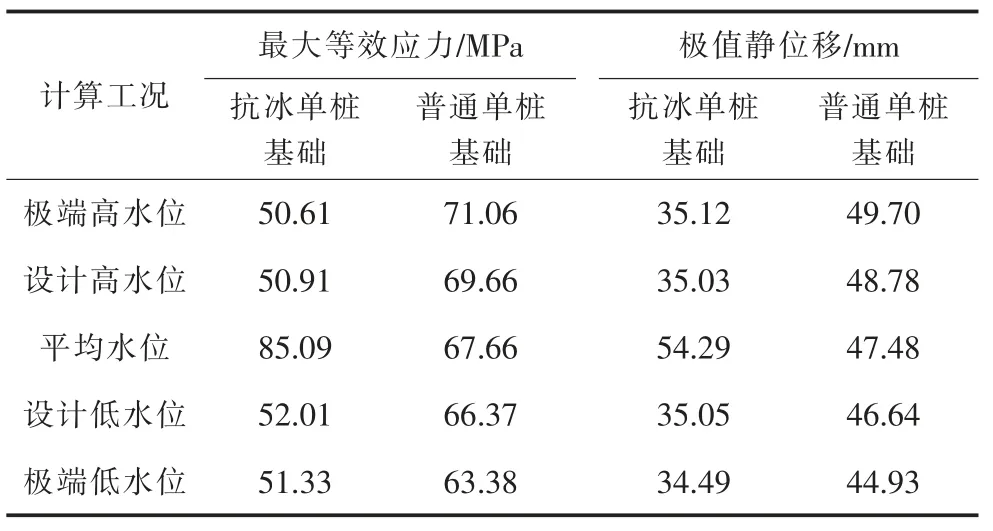

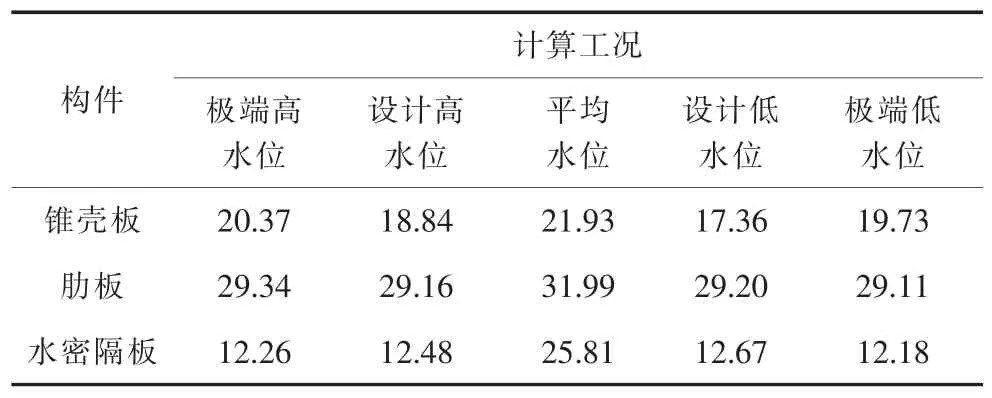

通过对不同水位工况的计算结果进行对比分析,表明该海上风机所采用的超大直径单桩基础在有、无加装抗冰结构情况下的最大等效应力均位于泥面附近处,且最大等效应力量值均小于材料的屈服强度,满足强度要求。图3 和图4 分别给出了设计高水位工况下风机基础及抗冰结构的等效应力分布云图(单位均为Pa),计算工况下桩基和抗冰结构的最大等效应力分别见表1 和表2。

图3 设计高水位工况下风机基础等效应力分布云图

图4 设计高水位工况下抗冰结构等效应力分布云图

表1 风机基础最大等效应力与极值静位移

表2 抗冰结构最大等效应力 MPa

由表2 可知,计算工况下普通单桩基础的最大等效应力随水位的降低而降低,而抗冰单桩基础的最大等效应力则随水位变化无明显变化规律。平均水位工况下抗冰单桩基础的最大等效应力达85.09 MPa,远超普通平台的67.66 MPa;而其余计算工况下抗冰单桩基础的最大等效应力与普通单桩基础相比减幅约为19.01%~28.78%。

3.2 位移

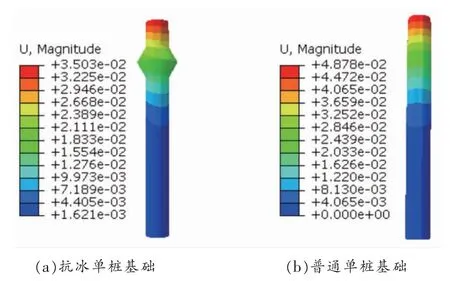

图5 为设计高水位工况下风机基础的位移分布云图(单位为m),计算工况下桩基极值静位移见表2。结果表明,风机基础在有、无加装抗冰结构下的极值静位移均出现在桩基顶端,且桩基极值静位移随水位的变化规律与应力变化规律相近,即普通单桩基础的极值静位移随水位的降低而降低,而抗冰单桩基础则无明显变化规律。当海冰作用于抗冰结构时,除平均水位工况外,其余计算工况下抗冰单桩基础的极值静位移均小于普通平台,减幅约为23.24%~29.34%;平均水位工况,即海冰发生挤压破坏时,普通单桩基础的极值静位移约为47.48 mm,而抗冰单桩基础则达54.29 mm。

图5 设计高水位工况下风机基础位移分布云图

3.3 结果分析

通过对不同水位、有无加装抗冰结构工况下桩基的等效应力、静位移进行对比分析,可以发现除平均水位工况外,加装抗冰结构可有效减小海冰对桩基的作用力,抗冰单桩基础静力抗冰性能良好,说明在冰区海上风机超大直径单桩基础上加装抗冰结构是合理有效的。

由表2 和表3 可知,平均水位工况,即海冰作用于抗冰结构正倒锥交界处时,海冰在此处发生挤压破坏引起比原单桩基础更大的冰力。针对此问题,研究人员通过对渤海海上油气平台长期监测资料分析表明,当海冰作用于抗冰结构的正倒锥交接处时,受海面浮动的影响海冰多会随机向上或向下运动,海冰破坏模式仍以弯曲破坏为主,说明抗冰单桩基础在平均水位工况下仍可有效减小冰力。

4 结语

针对冰区海上风电场建设所面临的海冰问题,建立了以海上风机超大直径单桩基础、抗冰结构和地基的三维海上风机抗冰平台模型,采用三维有限元法从静冰力角度对不同计算工况下桩基的应力变形作对比分析。结果表明,采用三维有限元法可较为直观地揭示海冰作用下海上风机基础的应力状态和变形特征。当海冰作用于抗冰结构发生弯曲破坏时,抗冰单桩基础的应力、变形较原普通单桩基础均大幅降低,证明了在海上风机超大直径单桩基础上加装抗冰结构有效性。鉴于海上风电机组设备的特殊要求,有待开展海冰作用下冰区海上风电机组的动力响应分析。