新中国地质工作主要成就

2019-11-09葛振华项仁杰

葛振华,项仁杰,苏 宇,吴 琪

(自然资源部信息中心,北京 100830)

2019年10月1日迎来了中华人民共和国70华诞。70年来,在党的领导下,一个贫穷落后的旧中国变成了繁荣昌盛的新中国。今天,我国已作为地矿大国登上了世界舞台,在我国经济建设中发挥了巨大作用的地质工作掀开了光辉的一页。

70年来,国家对地质工作的巨大投入和广大地质工作者的艰苦奋战,基本上实现了国土地质调查的全覆盖;探明大量矿产资源形成的矿物原材料基地保证了国民经济建设对矿产资源的需求;工程、水文和环境地质调查改善了人民群众的生活环境;地矿工作走出国门,走向世界,走向北极、南极、大洋,甚至太空,造福人类。

70年对历史来说,只是弹指一挥,可是这70年对于我国社会经济发展来说,却是翻天覆地的70年,对于地矿工作来说是辉煌的70年。我们充满信心迎接中国成为地矿强国的未来!

1 地质工作投入大幅增加

新中国成立后地质工作面对的是一个破烂摊子,当时的地质队伍十分弱小,从事地质调查和研究的技术人员仅有299人;地质装备落后陈旧,只有14台破旧钻机;1950年地质工作投入只有64万元人民币。在这样的形势下,党和国家领导人明确指出,面对新中国巨大的能源和矿产资源需求,必须突出地质工作的先行和基础地位,尽快推进地质工作的大发展。

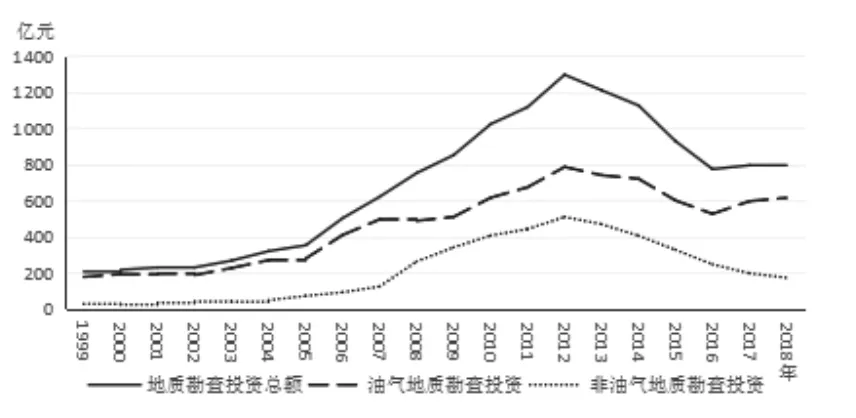

为了地质工作大发展,国家在经济极为困难的条件下,充分保证地质工作的经费。统计资料显示,从1950年到1966年,地勘经费由64万元增至7.56亿元,到1978年则达20.06亿元(图1)。改革开放后,地勘经费继续大幅增加,1991年突破百亿大关,达105.99亿元,1998年进一步增至217.35亿元(图2),年均增长12.6%。进入21世纪,地勘经费持续增长,到2012年达到历史最高纪录的1296.75亿元(图3),年均增长16.0%。地勘经费来源也发生了重大变化,除中央财政拨款外,还有地方财政拨款和企事业单位投入,而且以企业事业地勘单位投资为主体,其投资比重基本在80%~90%之间,而财政资金投入仅占到10%~20%,其中,中央财政资金占5%~11%。以2012年为例,地勘经费中,中央财政拨款为88.42亿元,地方财政拨款为128.36亿元,企事业资金投入则为1080亿元,占投资总额的83.3%。

图1 1950~1978年我国地质勘查投资变化情况

图2 1979~1998年我国地质勘查投资变化情况

图3 1999~2018年我国地质勘查投资变化情况

新中国成立以后困扰地质工作大发展的另一个因素是人才紧缺。1950年全国仅有地质职工1700人。为了解决人才问题,新办了南京、东北两所地质专科学校,同时在东北工学院(今东北大学)增设地质系;在北京大学、清华大学增设专科班。1952年又成立了北京地质学院和东北地质学院(后改名为长春地质学院),1956年成立了成都地质学院。到1956年底,全国已有3所地质学院,十几所院校设有地质系或地质专业,地质部还在南京、武汉、重庆、长春、西安、宣化、北京、郑州、广州、昆明等地创办了十所地质学校,各工业部门也相继开办了相关的地质院系和中等专业学校。据统计,1965年全国共有30多所高等院校和30多所中等专科学校设有地质类专业,地质部所属院校1953~1966年毕业75561人,是1949年前培养地质专业人才的100多倍。

解决了经费和人才问题后,地质队伍快速壮大。到1966年全国地质队伍扩大到42.03万人,其中技术人员8.02万人,占比19%。此后地质队伍不断壮大,1988年达到高峰的112.62万人。随着我国经济社会的发展,经济建设的布局和结构不断变化,地质队伍的人员和结构也不断调整,到2017年,全国共有地质职工42.82万人(表1),地质勘查人员21.19万人,其中技术人员15.44万人,占比72.9%。

表1 1950~2017年地质职工人数统计[1,2,3]

2 地质调查覆盖全部国土

新中国成立前,反映地质调查研究程度的《1∶300万中国地质图》三分之二的面积是空白,至于更大比例尺的地质图极少;只是在秦岭、南岭、祁连山、天山以及云贵高原和青藏高原等少数地区,中外地质学家做过零星的路线地质调查;在北京西山、江苏宁镇、湖南、江西、四川等部分交通方便的地区填制过少量大、中比例尺的地质图。

新中国成立后,在当时的历史条件下,只能依靠苏联,学习苏联的地质调查经验。1955年秋成立中苏技术合作地质队,在新疆阿尔泰、柯坪和西昆仑等地开展了1∶20万区域地质调查;1956年又成立了3个中苏合作队伍,分别在南岭、大兴安岭等地开展1∶20万地质调查,历时3年,到1958年共完成22个1∶20万区调图幅,面积约13万km2。

1958年后,在广泛开展1∶20万区调的同时,在个别省、区开始了1∶5万区调试点。在这些区域地质调查基础上,1958~1966年基本完成了东部地区(东经180°以东)的1∶100万区域地质编图和测图工作。1966~1980年,除西藏外全国已基本完成1∶100万区调工作。

为了加强区域地质调查工作,1980年召开了第一次全国区域地质调查工作会议,1983年召开了全国1∶5万区域地质调查工作会议,1995年召开了第二次全国区域地质调查工作会议。在这三次会议推动下,区域地质调查得到了很大发展,取得了丰硕成果。从1984年到1997年的14年间,用于区域地质调查的地勘经费增加了4.6倍,从事区域地质调查的人员一直保持在1.5万人左右。到1998年完成了全部国土面积的1∶100万区域地质调查;875.6万km2的1∶20万区域地质调查,占国土面积的91%;165.2万km2的1∶5万区域地质调查,占国土面积的17%(表2)。

表2 1984~1998年全国区域地质调查完成情况

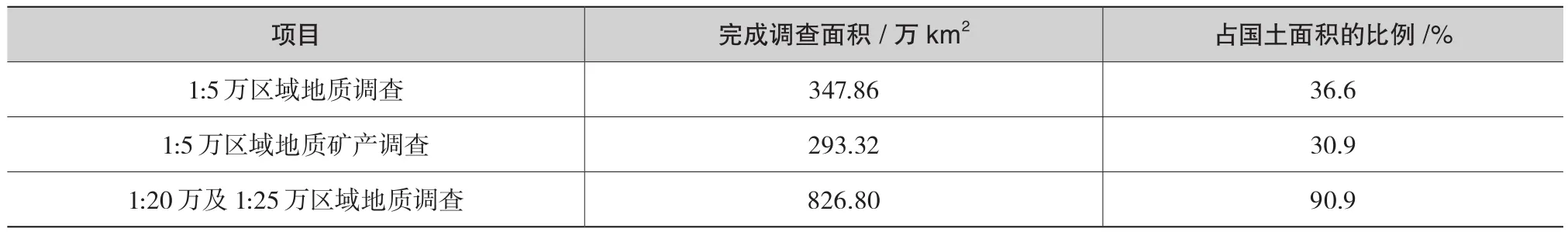

进入21世纪后,经过新一轮国土资源大调查,我国基础地质工作程度明显提高,基本上实现了全国陆域的中比例尺区域地质调查,大比例尺地质调查也由1998年的165.20万km2增加到2015年的347.86万km2(表3)。

表3 中国区域地质调查完成情况(截至2015年12月)

3 物化探及水工环调查广泛开展

区域地球物理、地球化学,以及水文、工程和环境地质调查从20世纪70年代开始广泛开展。

1978年以后,按照统一的技术要求,在全国系统开展了区域重力测量和航空磁测。截至1998年,完成了大部分重力调查空白区的1∶100万区域重力调查,并在一些重要成矿远景区进行了1∶20万区域重力调查,两者的有效覆盖面积达到750万km2,其中1∶20万调查近400万km2。到1999年底,各种比例尺航空磁测的有效覆盖面积累计已达1150万km2,其中陆地920万km2、海域230万km2。进入21世纪,区域地球物理调查进一步开展,截至2015年底,完成中比例尺区域重力调查(1∶20万及1∶25万)656.42万km2(占国土面积的69.1%)、1∶5万区域重力调查23.12万km2(占国土面积的2.4%)、1∶20万航空磁测377.39万km2(占国土面积的39.8%)、1∶5万及大比例尺航空磁测484.12万km2(占国土面积的51.0%)(表4)。

表4 中国地球物理调查完成情况(截至2015年12月)

1981年,地质部颁发了《地质部区域化探全国扫面规划》,开始了区域化探扫面工作。到1998年,全国共完成1∶20万区域化探472万km2,1∶50万区域化探320万km2,除东北森林、沼泽区尚有部分空白区外,东、中部地区已全部完成测量并成图。进入21世纪,通过进一步工作,截至2015年底,1∶20万及1∶25万区域地球化学调查完成面积达716.44万km2,1∶5万区域地球化学调查完成面积246.38万km2(表5)。

表5 中国地球化学调查完成情况(截至2015年12月)

十一届三中全会以后,中国进入改革开放,全国的工作重点向经济领域转移,经济建设步入高速发展阶段,水文地质、工程地质和环境地质工作也相应迎来一个新的发展时期。为了适应这一新形势的需要,地矿部门把水工环地质工作提升到了重要地位,用于水工环地质工作的经费由1984年的1.65亿元增加到1997年的4.37亿元,占总地勘经费的比例10%~12%。

为了加强水文地质工作组建了“基建工程兵水文地质部队”,短短几年,到1983年底就累计完成各种比例尺水文地质普查面积超过224万km2。1983年后,由“基建工程兵部队”改编组建的地质矿产部水文地质工程指挥部、中国水文地质工程勘查院联合相关单位,历时15个春秋,完成了290万km2的水资源普查工作。到1996年,以1∶20万为主、覆盖全国960万km2的水文地质普查任务全部完成。

20世纪80~90年代,工程地质主要围绕国家重大工程项目,如长江三峡工程、广东大亚湾和浙江秦山核电站、铁路和公路的隧道工程等等,开展了调查研究,完成了全国工程地质图,以及分省(自治区、直辖市)工程地质区划图的编制。

1991~1995年,在浙江、山东、湖南、广东、云南和甘肃6省开展了1∶50万环境地质调查;1996~2000年,完成了北京、河北、山东、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、安徽、福建、江西、河南、湖北、广西、海南、四川、贵州、陕西和宁夏19个省(区、市)1∶50万环境地质调查;2001~2005年,完成了内蒙古、西藏、青海和新疆4个省(区)的1∶50万环境地质调查,总共29个省(区、市)累计环境地质调查面积达950万km2。20世纪80~90年代还编制了长江流域环境地质图系、黄河流域环境地质图系,开展了西北地区环境地质论证、环渤海地区国土开发环境地质论证、能源基础区域规划环境地质论证等等。

进入21世纪,水文、工程和环境地质调查重点放在大、中比例尺的调查上,截至2015年12月,完成了1∶5万水文地质调查72.43万km2,占国土面积的7.6%;1∶5万环境地质调查39.65万km2,占国土面积的4.2%;1∶5万地质灾害调查107.06万km2,占国土面积的11.3%(表6)。

表6 中国水文、工程、环境地质调查完成情况(截至2015年)

4 矿产勘查查明大量资源

新中国成立前,在矿产资源方面只对煤、铁、锰、石油、天然气、铜、铅、锌、钨、金、银、磷、硫、硼、萤石、重晶石、石盐、石灰岩、瓷土、陶土、高岭土、耐火粘土、石材和地热等20多种矿产进行过局部地区、程度不同的地质调查工作,其中探明储量的矿产仅2种。新中国成立后,经济建设对矿产资源的需求迫使矿产勘查成了重中之重。经过短短5年的努力,全国矿产勘查全面铺开,64种矿产探明了储量,累计探明储量的矿产达到74种。到1975年,探明有储量的矿种达到131种。到20世纪末,发现的矿产有168种,有储量的矿产达到153种,其中,能源矿产8种,金属矿产54种,非金属矿产88种,水气矿产3种。截至2017年底,全国已发现矿产173种,具有查明资源储量的矿产162种。已发现的173种矿产中,能源矿产13种,金属矿产59种,非金属矿产95种,水气矿产6种。

70年来,中国矿产资源在数量上从无到有,从小到大。表7例出了几种能源、金属矿产的储量变化情况。1955~1999年,铜、铅、钨、金的保有储量增长达7倍以上。能源矿产的煤和石油在1980~1999年保有储量增长了50%以上。2000年以后,我国执行了新的《固体矿产资源/储量分类》标准(GB/T 17766—1999),按照新的分类,2001~2018年,我国煤、石油、铁、铜、铅、钨和金的查明资源储量分别增长67.5%、48.4%、46.6%、65.4%、146.4%、83.7%和205.3%(表8)。

表7 2000年前我国煤、石油、铁、铜等矿种保有查明资源储量[3]

表8 2000年以来我国煤、石油、铁、铜等矿种查明资源储量

表9 中国储量位于世界前列的矿产(2018年)

70年来,我国不仅摘掉了外国人给我们戴的“贫油国”的帽子,而且成了矿产资源大国。根据美国地质调查局的统计,我国45种主要矿产中储量居于世界前三位的约有20种,它们是煤、钨、钼、钒、铅、锌、钛铁矿、锡、锑、锶、稀土、锂、萤石、磷矿、重晶石、石墨、石膏、石棉、高岭土、菱镁矿(表9)。

中华人民共和国成立70年来,地质工作的巨大成就基本保证了国民经济和社会发展的需要,为经济建设、社会发展和国家安全做出了重要贡献。

今天,我们走向了世界。中国是北极科学委员会的正式成员国、南极条约的签约国,我们着手了北极西北航道的试航,进行了35次南极考察;大洋调查取得了丰硕成果,取得了东北太平洋C-C区的多金属结核、太平洋富钴结壳和西太平洋印度洋脊的热液硫化物的勘探权;嫦娥1、2、3、4号实现了绕月、登月和取样;完成了井深5118.2m的大陆科学钻探和井深2843.18m的大陆架最深取芯探井;蛟龙号下潜到大洋7000多米深处进行实地考察。随着中国经济的持续增长和科技的不断进步,中国的地质工作在两极和大洋,以及“上天、入地和下海”的道路上将会越走越远。