基于SCI的中国科技论文产出计量分析

2019-11-08燕艳,杨丽

燕 艳,杨 丽

(1.安徽交通职业技术学院 文理系,合肥 230051;2.安徽大学艺术与传媒学院 公共教学部,合肥 230011)

科研人员论文产出是科技界与学术界的一个重要话题,它具有研究视角全球性,同时也兼顾区域研究的特性[1]。随着科技人才产出评价指标体系的提出[2],科技人才学术能力与学术评价研究逐渐发展,特别是近30年来其研究得到迅速扩展。世界各地的科研机构和大学都很重视科研人员和学者在SCI期刊上发表论文,以提升本国或地区在国际科学界的地位[3]。

《科学与工程指标》以SCI数据为依据,分国别统计整理历年全球主要学科领域论文发文数,该报告每两年由美国国家科学基金会发布。作为关系型数据库的“ISI基本科学指标数据库”,是美国科学信息研究所2001年5月建立的,该研究所致力于文献计量学分析[4]。

英国极其重视SCI论文,为全国大学与研究所购买了SCI网络版数据库使用权;德国教育科研部依据SCI数据,评价德国科学实力,对比与其他国家的差距,并由此出具年度德国科技竞争力报告;芬兰和比利时的多所大学将SCI数据作为评估科研成果的重要依据;荷兰莱顿大学设立了科技指标数据库,按照分层原则,规范了全球所有科研机构的名称和地址

日本科研工作者高价聘请英语专家为自己的科研论文润色,以便论文能在SCI源期刊上顺利发表;韩国通过“21世纪智业韩国计划”有效增加了学者发表SCI论文的数量,仅仅六年时间,韩国SCI论文数量位次就跃居全球第十,从而大大提升了国际科学界的影响力。

近年来随着中国科技实力的不断增强, 越来越多的科研工作者走上国际化平台,在国际核心期刊上发表重要科技论文,这对于从事基础研究的科研人员积极进行学术探索、融入国际学术研究前沿领域起到了积极作用[5],对于增强中国科技的国际影响力也具有深远的意义。因此,有必要对我国学者在国际公认的最重要科技文献检索系统SCI发表的论文进行分析与统计,以了解我国科技论文产出在世界所处的位置以及发展态势。同时,基于SCI数据库进行大数据分析与处理,不仅能够丰富科技人才论文产出与国际影响力关系的认识,在数据量化分析上有所突破与进展,而且将数据分析结果应用到实际研究中,借助计量学理论,有利于提出科研人员学术水平提升的新建议与对策。

一、研究方法

SCI论文是高等院校评价自身科技水平的一个关键指标[6]。SCI论文作为评价科研成果的重要参考指标,是一个包括论文数量、影响因子、即时指数、被引频指数等的综合指标[7]。SCI论文的准确定位,有利于规范学者的学术道德,使其更客观的评价自身的学术水平,也有利于高校制定学术奖励和学术管理政策,从而保障高校科研工作的有效开展[8]。本研究以2007-2016统计年度发布的SCI网络版数据库论文原始数据作为统计源,检索中国作者发表的科技论文,将检索到的目标数据整理归纳,导入Excel程序,清洗去除重复记录数据内容,合并同质项;然后采用文献计量学、分类统计以及社会网络等方法,对中国作者发布的SCI论文进行关键要素分析,了解总体发文趋势、论文类别、发文语种、基金资助机构、发文机构等特征, 以展示我国目前科技论文的整体态势。

二、研究结果

本研究检索中国科研人员近10年发表的学术论文,就关键要素进行计量分析,从微观层面得出我国科技论文产出科学、精准的总体状况与发展脉络。

(一)发文趋势稳步上升

整理近10年数据,共检索到中国作者SCI论文1 966 288篇。依据图1初步分析得出,2007年与2016年发文数比例为1∶3.1,平均年度增长率超过20%。依据趋势虚线可以发现:2007年至2008年发文量呈现良性发展态势;2008年至2009年涨幅持平;2009年至2013年,虽产出数逐年上升但增幅相对较缓;2013年至2015年增长势头强劲,论文产出大幅攀升,但2016年产出略有回落。由此可以推断,目前我国SCI论文发表整体情况良好。十年期间,虽各年份区间发文数略有波动,围绕趋势线上下波动,但中国论文整体产出呈现逐年稳步上升态势,揭示我国自然科学研究稳步发展,我国科研产出国际影响力逐年增强。

图1 近十年中国 SCI论文发文趋势图

(二)WOS论文类别细化较多

按照WOS论文类别,学科类别细化较多。图2显示,论文产出最高的学科为交叉材料学(Materials Science Multidisciplinary),累计191 082篇,占比9.718 % ;其次为交叉化学(Chemistry Multidisciplinary),累计135 107篇,占比6.871%。学术产出学科最弱的为宗教学(Religion)等。论文占比最高的前十名依次为交叉材料学、交叉化学、物理化学、应用物理学、电子电气工程、生化与分子生物学、肿瘤学、纳米技术、光学、多学科科学,共计占比51%,其中位列前三名的交叉材料学、交叉化学、物理化学所占比例分别为9.718%,6.871%与6.381%,为优势研究学科;其余占比49%。有54个研究类别占比超过1%,研究学科类别较为热门;排名靠后的类别有历史学、科学社会史学、音乐学、宗教学等,研究学科类别冷门。由此可以推断,SCI检索的论文主要以自然学科为主,社会科学类别的论文极少收录;物理学与化学是自然科学的两大基础学科,在基础学科之间衍生出众多交叉学科。近十年来科学向纵深层次发展,科学界更加关注在学科的边缘或交叉点上探寻新理论与新发明,因此,交叉学科在学术界备受瞩目,体现了现代科学由单一学科逐步向综合学科发展的走势,这也符合自然科学发展规律。图2显示交叉学科目前有着重要的国际影响力。

图2 近十年中国 SCI论文类别图

(三)发文语种主要以英文为主

图3显示中国SCI发文语种主要以英文为主,有1 899 355篇,比例为96.596%;其次为中文66 539篇,比例为3.384%;其他语种累加共计394篇。排名前十位的语种有英语、中文、法语、德语、日语、西班牙文、韩语、葡萄牙语、俄语、丹麦语。科技与学术交流,由过去的语种多样丰富转变为现在以英语为主流语言,可见,英语成为国际科技界与学术界广为接受的最为重要的语言,成为科技交流的统治语言。另外,SCI数据库收录与实验相关的化学、材料领域的中文期刊,但是通过检索可以发现,中国SCI论文中中英文发文数量比例为1∶28.5,中文版SCI论文数量不多;中国作者使用中英文之外的其他语种撰写的SCI论文更是微乎其微。

图3 近十年中国 SCI论文发文语种图

国内各高校图书馆使用的大都是SCI网络版数据库,而SCI上的文献90%以上是英文文献,因此,国内的广大科研工作者要充分了解发文语种的重要性,熟悉并掌握英文科技论文的写作方法与投稿流程,了解国外核心期刊及SCI文献的来源期刊,提升论文的SCI收录率。另外,SCI也收录极少数中文期刊,对于中国作者而言,虽说用中文写作论文相对简单,但按照国际惯例须有规范准确的英文题目、英文关键词和英文摘要,而且英文摘要尤其至关重要,不仅要规范清楚,且需具有相当的文采。因此,为提升论文被SCI检索的机率,国内科研人员要有良好的英文科技论文写作水平与技巧。

(四)基金资助机构中国家自然科学基金占主导

在中国作者SCI论文的基金资助机构中,图4反映出国家自然科学基金占据主导地位,比例为41%,其次为973计划、中央高校基本科研专项资金、中国博士后科学基金、中科院,其他基金资助机构共占比46%。国家自然科学基金依据国家有关政策与规划,充分发挥国家层面的自主创新能力导向作用,高度关注科学技术研究,对科学的发展具有明确的政策导向作用,有能力资助大批科研人员进行基础性研究,因此近乎一半的中国SCI科技论文是由国家自然科学基金资助。973计划是国家重点基础研究发展计划,紧密围绕国家战略需求,服务于科技发展,支持科研人员探索科学前沿,进行高尖端科学研究活动,发表高水平论文,有力地推动着我国自然科学研究的发展。中央高校基本科研专项资金是中央财政设立的中央高校基本科研业务费专项资金,资助高校高层次人才从事科研活动,支持SCI论文发表,致力于提升高校自主创新能力。中国博士后科学基金在资助中国博士后青年创新人才发表SCI论文方面,也发挥了一定的作用。

图4 近十年中国 SCI论文基金资助机构图

(五)发文机构多集中于中科院与名牌高校

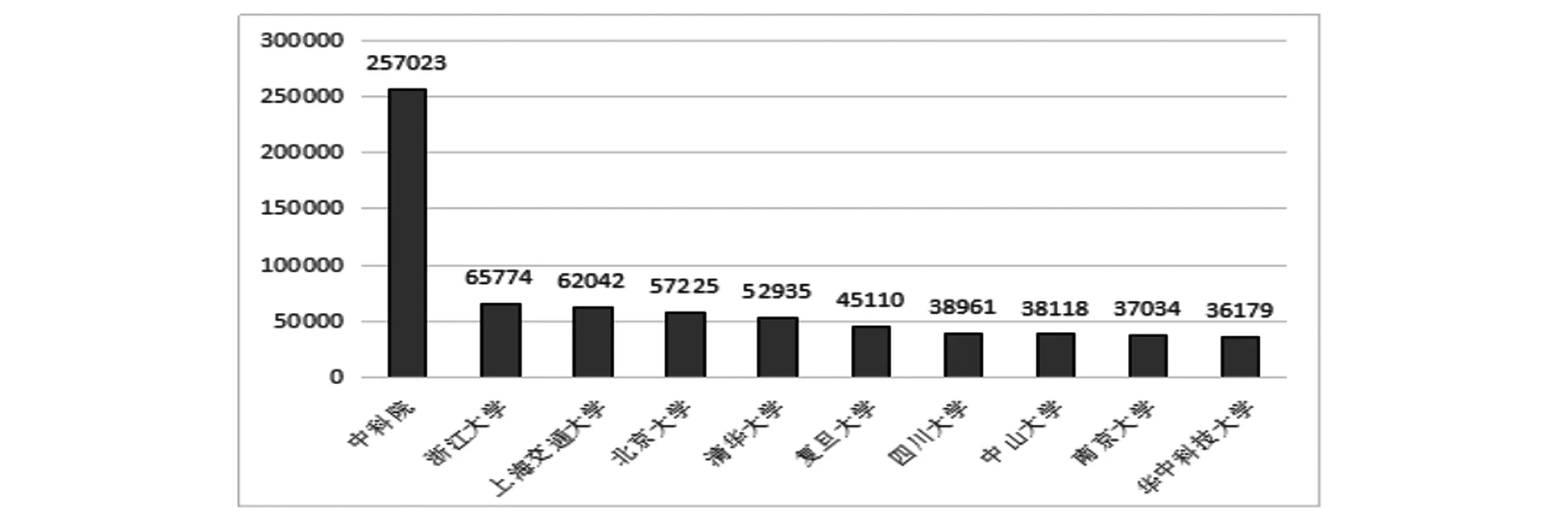

根据图5,可以发现在中国 SCI论文的发文机构中,国家级最高学术机构中科院在科学技术方面的科研产出力相当强劲,作为国家级综合研发中心,具有卓越的自然科学与高新技术产出水平,稳居中国科研第一的优势位置,发文量共计257 023篇,占比13.071%;坐落于“人间天堂”杭州的浙江大学近十年科技论文产出一蹴而就,发展迅猛,科研亮点颇多,位列第二,发文量65 774篇;作为著名顶尖学府之一、号称“中国的麻省理工”的上海交通大学科研表现不俗,位列第三,发文量62 042篇;反映出经济富裕的浙江省与上海市相当重视科学研究,政策倾斜于科学研究,投入了大量的科研资金用于支持研发人员进行科学研究,科研产出势头强劲。第四位北京大学与第五位清华大学,坐落于中国的政治中心北京,科研资源丰厚,学术平台强大,占据先天的学术优势;复旦大学、四川大学、中山大学、南京大学、华中科技大学等分列6—10位。

图5 近十年中国 SCI论文发文机构图

三、研究结论

(一)论文总量快速增长

20.976%的年均论文增长率昭示着中国科研活动呈现逐年活跃的发展态势,越来越多的高质量、高水平的科技论文被SCI收录,表明中国科研单位、学者学术地位和学术水平的不断提升。中国SCI 科技论文快速增长标志着国际科研组织的密切合作,也与国内各高校采取的有效激励措施密切相关。另外,一些大学科研领导机构充分发挥情报部门的服务功能,及时掌握国际科研发展的前沿和动态,定期开展专业培训会,为SCI论文的撰写提供技术支持与指导,帮助科研工作者提升自身的论文水平,这也是原因之一。

(二)学科分布广

从中国SCI发文的学科结构看,发文涉猎的学科范围极其广泛,学科交叉情况非常普遍。与其他目标研究学科相比,近年来,中国在多学科综合、交叉材料学科与交叉化学等自然学科交叉学科上具有明显优势;学科交叉有力推动了中国作者SCI论文的引用率与国际影响力,拓展本学科的研究视角,创新研究方法,创建由主干学科、支撑学科和新兴交叉学科组成的、具有重大国际影响力的学术产出,将为中国作者带来新的国际研究视野。多学科合作提高了论文的引用率,带动了中国在科技论文方面的学术产出,提升了中国的国际学术影响力。这也揭示了中国在自然学科研究领域已经具备参与国际大科学的能力。

(三)政治中心与沿海区域学术产出强劲

学者的论文发表在核心期刊源刊上或被SCI收录,是国际上衡量一位学者创造性劳动成果水平的公认标准。考察中国学者SCI论文的产出区域可以归纳出:位于政治中心北京的研究机构与大学具有特殊地理位置带来的先天学术优势,科技政策扶持力度大,学术平台强大,学术优势极其明显。浙江大学与上海交通大学、复旦大学等中国知名高等学府在SCI论文发表方面均有良好表现,揭示了沿海城市经济实力雄厚,极其重视科学研究,出台政策鼓励并支持科学研究,同时投入了众多的科研资金用于科学创新,支持研发人员接触学术前沿进行科学研究,科研产出势头强劲。

(四)国家自然科学基金或成“敲门砖”

统计中国作者发表的SCI论文,可以发现论文的基金资助机构,近一半为国家自然科学基金委员会立项的国家自然科学基金,国家自然科学基金对科学的发展具有明确的政策导向与价值引领,在自然科学研究领域具有较高的学术权威。在全国范围内支持具有一定研究条件与研究实力的科研人员进行基础研究,资助对象重点聚焦到高等院校与科研院所人员。接受国家自然科学基金资助的大批科研人员进行基础性研究,基金支持的学术论文也较易被SCI收录,由此可以判断,中国研究人员的科研论文若被SCI检索,国家自然科学基金或成为其“敲门砖”。

(五)科技工作者需掌握一定的英语写作能力

中国作者发表的SCI论文,其中96%以上的文章是英文撰写的。可以说,在全球化发展和人类命运共同体的今天,科技与学术的交流语言,世界各国大多不约而同界定为英语。所以说,中国作者除了掌握好自己的母语,也要积极融入到全球化的大潮流中,掌握较强的英文论文撰写水平与能力,只有高质量的英文论文,才有可能顺利通过编辑的审查并进入同行评议阶段。综合看来,新时代的科技工作者需要具有良好的英文写作能力,这样撰写出的论文能够较容易被SCI系统接纳。

五、研究展望

(一)本文以SCI数据库为依据,对中国作者SCI论文产出及国际影响力进行了全方位研究[9]。研究结果将强化对中国科研人员SCI论文产出力各个关键要素的认识,深化对中国科研人员SCI科技论文产出状况的认识,也为未来的各自然学科人才培养以及各研究方向科研人员均衡发展提供理性参考建议[10],为教育、科技及相关部门提供学科人才培养依据,为科技人才流动的决策制定依据。

(二)研究结果与结论客观反映出我国科技论文产出尚存在的障碍与不足之处,为下一步的研究工作指明了方向。今后应深入探讨源自社会各层面的科技论文产出的制约因素,并针对不同学科领域的问题提出相应的对策,以此提出增强科研人员论文水平的有效对策,提升创新能力与科技竞争力,推动我国自然学科的发展和学术繁荣,服务于国家创新驱动发展战略[11]。

(三)本文以SCI网络版数据库检索论文为数据依据,分析中国科技论文产出的总体情况。就SCI论文发文的各要素,客观分析与研判中国作者科技论文产出状况及其国际学术影响力,文中基于SCI论文而进行的高校排名的研究结果可能会引起高校争议,需要进一步强调的是这仅是依据SCI论文而进行的学术评价。未来将进一步考察科技论文产出的影响因素,比如国家专利、专著、重要的科技奖励等[12],只有综合上述诸多学术评价因素,才能够准确、客观地反映出中国科技论文的发表情况,才能公正、全面地进行中国国际学术影响力评价。

(四)需要强调的是,本研究数据针对的是中国作者SCI文献,即在既定的检索领域里,所检索到的SCI论文数量。数据检索清洗与处理过程中,可能小部分数据重复与漏检,比如发文机构翻译重名现象以及发文作者的工作单位调动等变化要素未做详细的追踪。检索领域包括香港、澳门与中国台湾。在数据的检索过程中,小部分中国台湾地区的作者数据可能出现遗漏。

(五)近来我国科学领域研究发展很快, SCI论文呈现快速增长态势,具有一定的国际影响力。为此,必须以科技创新为研究导向,接触新信息和新知识,创造新理论。同时结合我国学科的优势和特点,凭借学科平台,为科技工作者打开国际学术交流的通道,从而广泛引进国内国际人才,建立科学的人才梯队[13]。以此提高我国科研机构和大学的整体科研水平和科技竞争力,进而提升中国科技论文产出的国际影响力。