论虚拟技术在旅游中的融合与创新应用

2019-11-08石凤玲

石凤玲

(中国传媒大学 广告学院 北京 100024)

一、引言

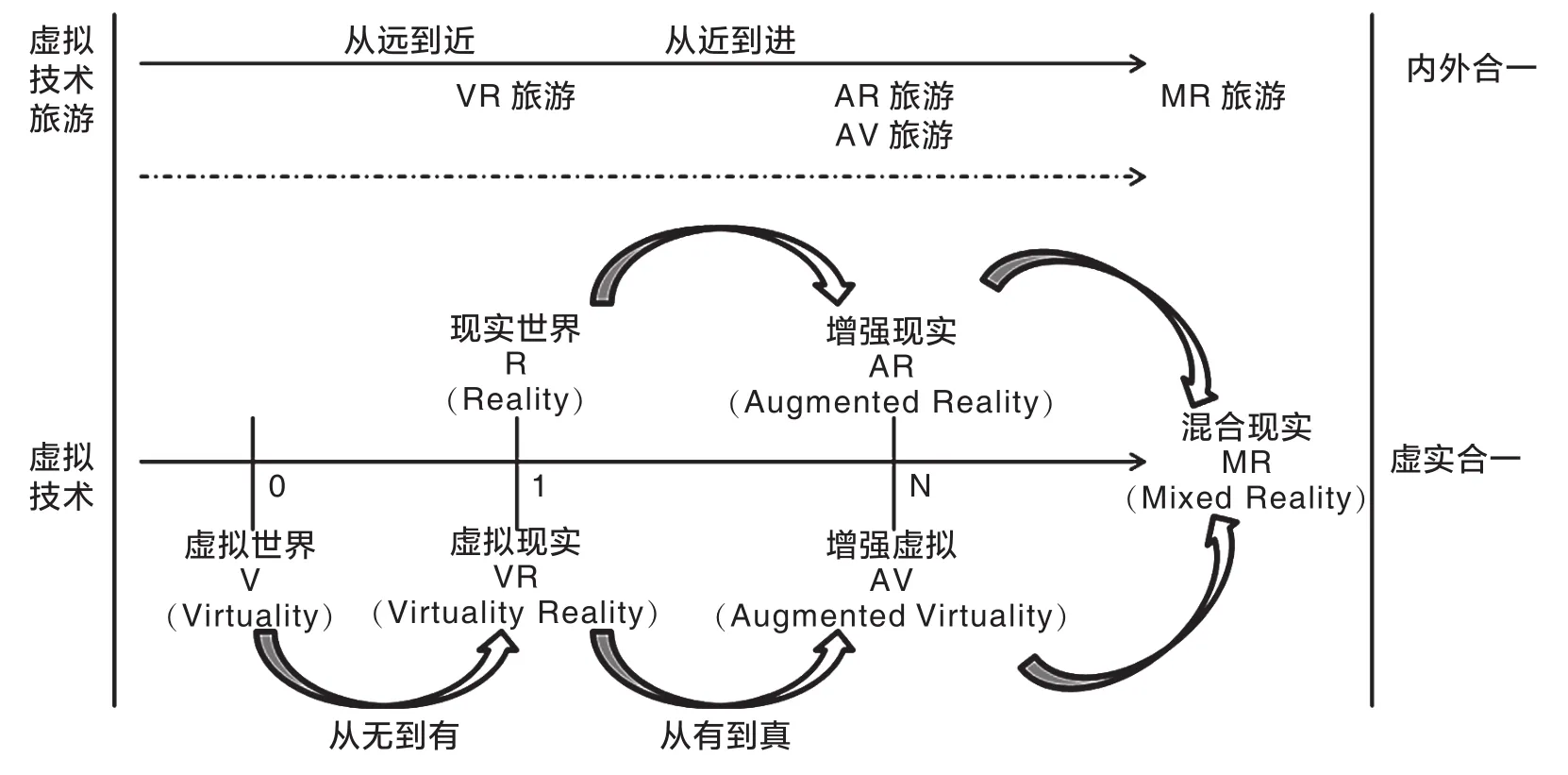

虚拟技术,主要包括虚拟现实技术(以下简称VR,即Virtual Reality),VR的升级版增强虚拟技术(以下简称AV,即Augmented Virtuality),增强现实技术(以下简称AR,即Augmented Reality),以及AV和AR的结合版混合现实技术(以下简称MR,即 Mixed Reality,又称 Hybrid Reality)等。

在“中国知网”上检索虚拟技术相关主题,其研究最早以虚拟现实为代表出现在1992年,VR最早出现在1994年;增强现实最早出现在1994年,AR直到2001年才出现;混合现实直到2004年才出现,MR最早出现于2016年。可见,一方面,虚拟技术中VR的发展早于快于AR、MR,这就解释了为什么目前人们常以虚拟现实或VR来统称虚拟技术。为避免混淆,本文将严格区分使用泛指的虚拟技术和特指的虚拟现实或VR两种情况。另一方面,虚拟技术本身并不是什么新鲜事,虽然2016年一年内虚拟技术产业就遭遇了先是投资风口后是资本寒冬的过山车似的发展,但2017年以来一系列政策利好推动虚拟技术产业的发展逐渐走向平稳。而近两年虚拟技术产业的起伏,更是促进了虚拟技术的相关研究,表现为:研究深度从VR深化到AR、MR;研究厚度从技术本身拓展到行业应用甚至社会人文价值层面;研究广度从计算机行业扩展到更多相关行业。

说到虚拟技术的广度扩展,经过大数据分析虚拟技术主要应用在教育、工程、电影、旅游、军事、房产、医疗、直播、游戏、购物等十大领域。[1]其中的虚拟技术旅游产业,也是随着虚拟技术产业经历风口又寒冬。但是从历史发展看,早在2016之前,虚拟技术与旅游就已相互融合。且不说实践中早有旅游景区或旅游城市,甚至旅游网络平台试水虚拟技术。值得一提的是,管理中,原国家旅游局在2007年发布的为颁布于2005年的《旅游景区质量等级评定管理办法》配套的国家标准《服务质量与环境质量评分细则》(修订)中,在“旅游景区宣传”的“互联网宣传”一项中,新增“建设数字虚拟景区”,要求实现网上游览的要求。而研究中,更是早在2000年桂林旅游高等专科学校学报就刊有张安、李莉、万绪才所著的《虚拟现实技术在旅游中的应用》。

在“中国知网”上检索相关主题,虚拟技术旅游研究发展至今,同虚拟技术研究一脉相承,研究深度也多集中于VR旅游研究。研究厚度以行业应用的经济价值为主,鲜少分析社会人文价值。研究广度虽涉及营销、产品、运营等方面,但其中虚拟技术旅游营销的研究占绝大多数且历史最久,最早的《虚拟现实技术在旅游中的应用》一文中即分析了虚拟现实技术在旅游营销中的应用,近年来对于VR宣传片、VR直播、VR体验等旅游营销的研究更多。对于虚拟技术旅游产品的研究,目前还多局限于主题公园类景区的小型项目,甚至地震旅游等特定类型,但除旅游景区外,虚拟技术旅游产品研究还涉足酒店、餐厅等旅游产品,这一点倒显示了虚拟技术旅游的广泛适用性。虚拟技术旅游运营方面,目前有两个研究热点,一是信息导览方面的虚拟技术化的迭代升级,另一依旧涉足旅游住宿、餐饮方面的虚拟操作教学。

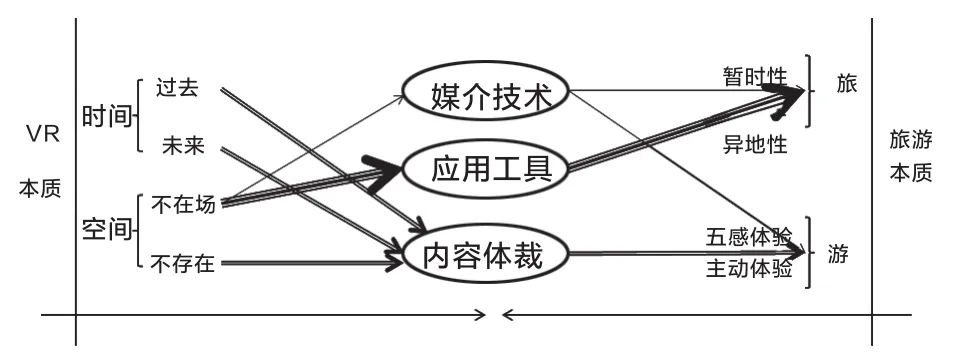

虚拟技术研究的深度、厚度和广度都在突破,虚拟技术旅游研究虽在广度上从表面的营销到核心的产品、后台的运营有所扩展,但研究的深度和研究的厚度基本止步。既然虚拟技术旅游产业的发展不是因虚拟技术产业投资风口而起的,那么虚拟技术应用于旅游必有其必然性。挖掘了这一必然性,将有助于虚拟技术旅游研究深度深化和研究厚度拓展。本文尝试从虚拟技术和旅游的内在联系入手,从传播学角度看,虚拟技术不只是“时空征服”上更具强在场感“感知重组”上更具高浸润性的媒介技术,更是新的内容体裁,和超越传媒范畴的跨行业应用工具;从哲学视角看,旅游是旅游者的异地身心自由体验的本质,“旅”突出其暂时性和异地性的特性,“游”则体现了其体验性,而从旅游六要素结构的变化和近年来多种新的旅游要素的提出,更显示出旅游早已跳出早期的传统观光和主题游乐的含义,开始拓展更多元的体验。两者的内在联系即,虚拟技术的强在场感和高浸润性弥合了旅游的暂时性和异地性,增强了旅游的体验性。基于此,从VR到AR、MR逐渐深化的虚拟技术,可创新应用在丰富旅游产品的更丰富的想象上;从行业应用的显性经济价值到社会人文价值逐步拓展的虚拟技术,可创新应用在旅游运营的更综合的探索上。

二、虚拟技术在旅游中的融合应用现状

虚拟技术包括VR、AV、AR和MR等,对应的虚拟技术旅游应用也多种多样。目前涉足虚拟技术旅游的主体不只包括主题公园为主的各类型旅游景区,还有城市中涌现的各类虚拟技术旅游体验馆;不只包括OTA(全称为Online Travel Agency,中文译为“在线旅行社”,是旅游电子商务行业的专业词语)等旅游垂直网站,还有综合网络平台;不只包括以虚拟技术作为旅游营销手段的旅游景区或城市,还有纷纷试水虚拟技术旅游的各大科技公司。下面从虚拟技术出发,梳理对应的虚拟技术旅游。如图1所示。

(一)两个起点:现实世界和虚拟世界

现实世界是存在于人脑之外的客观世界,它是可感知的世界。

虚拟世界是独立于现实世界、与现实世界有联系的世界,它本是不可感知的世界,只存在于人们的头脑中。因为计算机技术和互联网技术的发展,部分实现了虚拟世界的可感知。

现实世界和虚拟世界是两个不同的起点,我们姑且将虚拟世界这个起点设定为0,现实世界这个起点设定为1。

(二)从0到1:虚拟技术实现从无到有,虚拟技术旅游实现从远到近

既然虚拟世界这个起点是0,现实世界这个起点是1,从0到1则主要是指原来的虚拟世界如何以可以感知的现实信息来呈现,即虚拟技术的第一步。

虚拟技术最初级的形式是VR,桌面式或窗口式,所需设备主要是计算机。[2]VR虽缺乏足够的沉浸感,但其简单经济,推广相对容易。与之相对应的虚拟技术旅游形式主要是由OTA等旅游平台所推出的VR功能。如,2015年12月旅游网站赞那度推出了国内第一个旅行VR移动应用软件;2016年3月在线旅游服务提供商艺龙网发布了酒店VR体验视频等。当然也有部分景区或旅游城市在自己的渠道或第三方平台上推出VR功能,如迪士尼也推出VR应用软件,帮助客户足不出户畅游动画世界等。

这种最简单的VR主要使得一些“不在场”的虚拟变为可感知的现实,实现了从无到有的跃升,而相应的虚拟技术旅游也实现了“人在家里坐身在景中游”的从远到近的跃升。

(三)从1到N:虚拟技术实现从有到真,虚拟技术旅游实现从近到进

图1 虚拟技术及对应的虚拟技术旅游

虚拟技术的第二步有两个分支,即处在1位置的最初级的VR发展到AV,现实世界发展到AR。

AV以虚拟环境为基础,将现实环境的特性加在虚拟环境中。与其对应的虚拟技术旅游形式有两类,一类是目前在各种类型的旅游推介会上常见的由旅游景区、旅游城市为吸引目标游客而提供的相关设备环境;第二类是在各类虚拟技术体验馆或旅游景区内独立设置的虚拟技术体验区内得以实现,如2016年上海世界旅游博览会新设虚拟技术体验区。

AR与AV相反,以现实环境为基础,将虚拟信息加在其中,用户不仅可了解真实世界,同时还可看到很多处于真实世界的虚拟对象。此种虚拟技术旅游主要在景区实际场景中实现,需要旅游景区或城市提供定制内容,科技公司提供技术支持。如宋城演艺联手SPACES计划打造国内领先的AR主题公园。

两者都属于沉浸式虚拟技术。沉浸式虚拟技术是一种相对高级、理想化的虚拟技术系统,其利用各类传感跟踪设备使用户完全沉浸于虚拟的真实体验当中。[3]其在第一步VR的基础上,实现了从有到真的跃升,而相应的沉浸式虚拟技术旅游也实现了游客接近景区到游客进入景区的跃升。

(四)N乘以N:虚拟技术实现虚实合一,虚拟技术旅游实现内外合一

AV和AR虽为两个分支,一个是在虚拟的基础上叠加现实,一个是在现实的基础上叠加虚拟,而当两者都发展到较高程度时,即实现了虚拟技术的第三步,MR。

MR的优势是它可通过远程网络将异地用户联结起来,从而控制同一虚拟世界,也称分布式[4]。2018年12月微软声称在其一年前推出的虚拟旅行应用《Outings》的基础上推出MR版本,允许用户在沉浸式环境中探索一系列旅游地点,因其未在旅游地点一端布局相应设备环境,我们仍不认为其是真正意义的MR旅游。但考虑到旅游活动受到时间和空间的双重约束,出于分享或者炫耀等目的,这种一人“不在场”用AV另一人“在场”用AR相结合的MR旅游形式其潜力也是可以预见的。

MR原是和AV、AR差别微小的一种虚拟技术形式,但我们结合旅游的特性,独取其中联结异地用户之意,如果前几步虚拟技术是在虚拟与现实之间做加法,那么这一步就是在做乘法,MR实现了虚实合一的跃升,而相应的虚拟技术旅游也实现了将旅游景区内外合一的跃升。

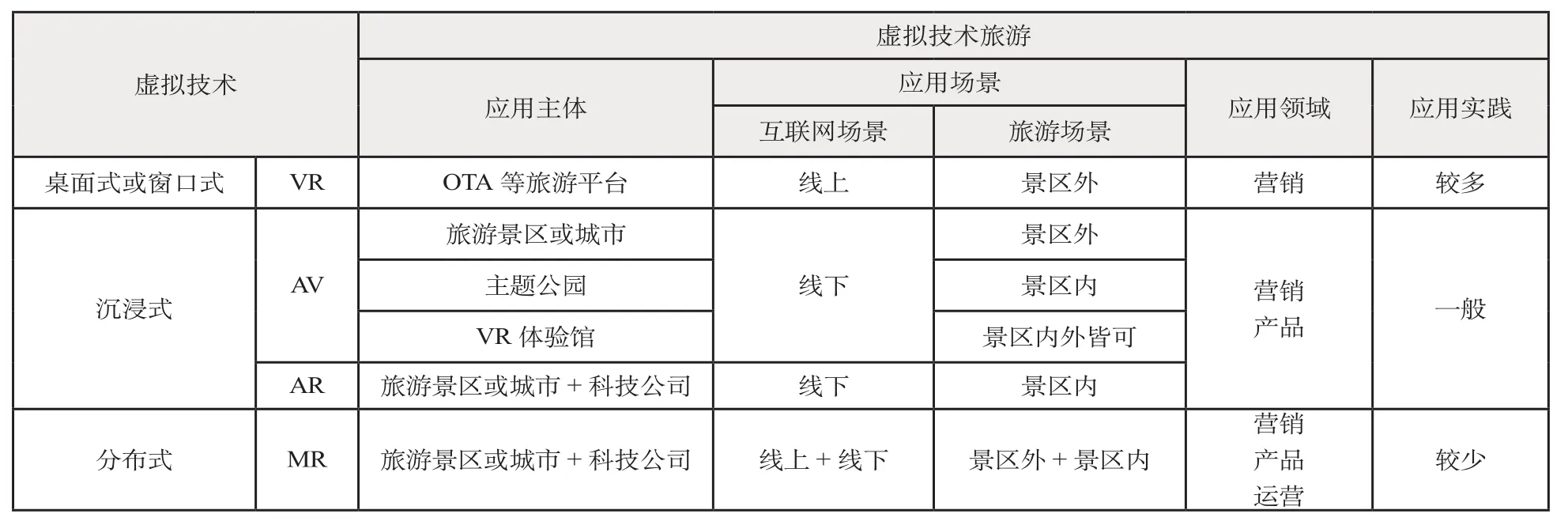

(五)小结:现有的虚拟技术旅游的应用主体、场景、领域和实践

综上,结合以上各种虚拟技术及各种形式的虚拟技术旅游应用实践,其应用场景总结如下:第一步的最初级最简单的VR,以线上为主,主要发生在景区之外,人不在旅游地即可实现,多用于OTA平台或一些综合网络平台进行旅游营销。第二步的AV和AR,以线下为主,但是既可能在景区之外也可在景区之内体验,AV主要在景区之外用于异地旅游营销,偶有用于景区内也只是独立于景区原有旅游项目的体验馆或体验区;AR则基本要在景区环境下实现,目前的实践案例并不多。第三步的MR,以线上线下的结合,景区内景区外的结合,游客和网民的结合为其最大特色。如表1所示。

三、虚拟技术与旅游之间内在联系挖掘

梳理了目前虚拟技术在旅游中的融合应用现状之后,我们知道,虽然虚拟技术旅游也是随着虚拟技术产业经历风口又寒冬,但是从历史发展看,早在2016之前,虚拟技术与旅游就已相互融合。虚拟技术旅游的发展不是因虚拟技术投资风口而起的,那么虚拟技术应用于旅游必有其必然性,下面我们从虚拟技术和旅游的内在联系入手挖掘其必然性,以便找到目前虚拟技术旅游应用现状的短板或空白,充分释放虚拟技术应用于旅游的潜力,提出虚拟技术在旅游中的创新应用设想。

(一)虚拟技术的本质与旅游本质的内在联系

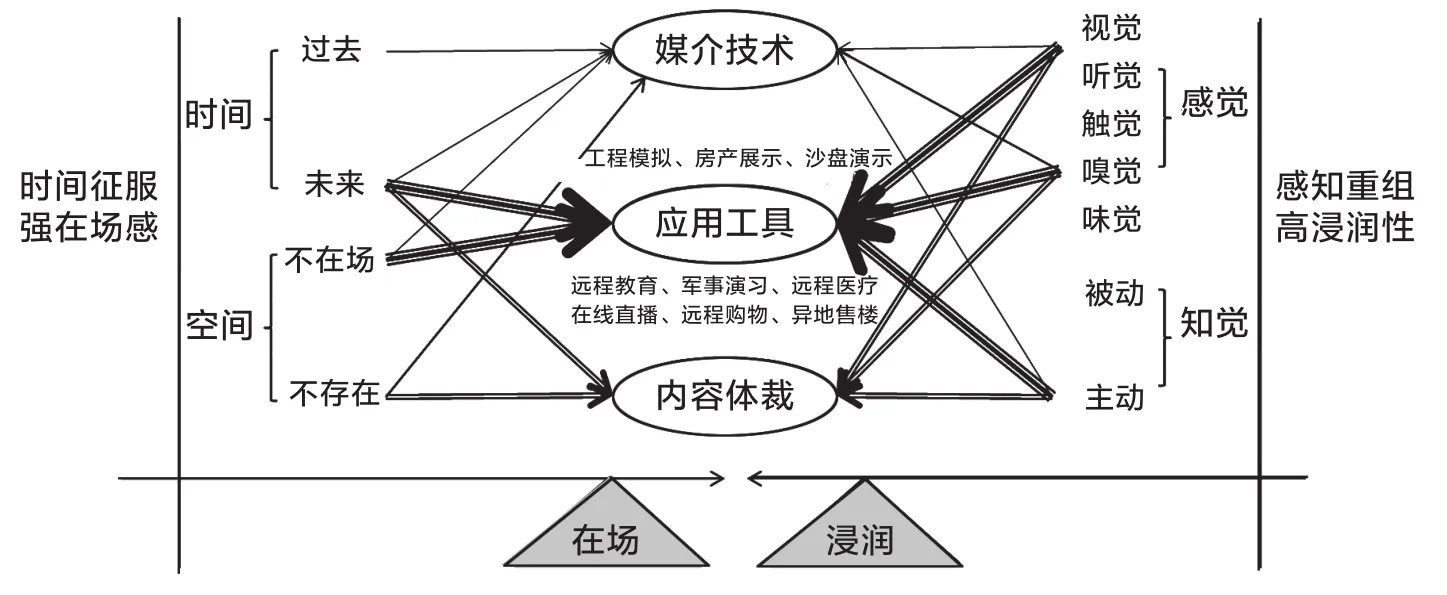

一方面,虚拟技术,尤以VR为代表,最初是以一种新的媒介技术被研发出来并进入大众视野的。作为一种媒介技术,虚拟技术遵循着“时空征服”和“感知重组”的一贯逻辑。[5]过去50年的研究提出虚拟技术作为一种媒介技术,其在传播效果方面超越于以往其他的媒介技术的核心优势主要体现在:“在场”(presence),即用户所感受到的对被传播内容的在场感;“浸润”(immersion),即信息对用户的包裹程度。[6]虚拟技术正是凭借其强在场感和高浸润性的本质而具备了超越此前媒介技术的“时空征服”和“感知重组”能力。虚拟技术之前,时空征服层面,媒介主要是记录和传播时间维度上“过去”的信息和空间维度上“不在场”的信息。感知重组层面上,媒介主要是记录和传播感觉维度上视觉、听觉信息,知觉维度上则让受众被动接受信息。虚拟技术开始,其“在场”使得在时空征服层面记录和传播的信息扩展了时间维度上的“未来”和空间维度的“不存在”的信息。其“浸润”使得在感知层面记录和传播的信息增加了触觉甚至嗅觉和味觉信息,并且调动了受众的主动性。

表1 虚拟技术对应的虚拟技术旅游应用现状分析

另一方面,从哲学的视角来辨析,旅游的本质是旅游者的异地身心自由体验。[7]这其中蕴含两方面内容,一是旅游的“旅”突出其时间上的暂时性和空间上的异地性的特性[8],二是旅游的“游”则体现了其体验性。而要进一步阐明旅游的体验性本质,就不得不说到旅游六要素。“旅游六要素不仅是旅游产业结构的主体,而且在旅游学科体系中也居于基础性的地位”[9]。但是,随着旅游实践和研究的发展,旅游六要素的结构也在发生变化,过去说旅游六要素,我们侧重将旅游圈定为围绕“游”的一个封闭系统,强调的是旅游经历;如今再说旅游六要素,我们倾向将旅游展开为由“行”贯穿的开放生态,也就是说,旅游不只是基于自然资源或人文资源的传统观光,以及基于人造资源的主题游乐,旅游还可以是基于购物、娱乐的休闲,基于住宿、餐饮的度假,强调的是旅游体验。而原国家旅游局局长李金早在2015年全国旅游工作会议上提出“商、养、学、闲、情、奇”旅游新六大发展要素或拓展要素,与近年来多种旅游新要素的提出一起,更显示出旅游早已跳出早期的传统观光和主题游乐的含义,开始拓展更多元的体验。

两者的内在联系即,虚拟技术的强在场感使得其在时空征服层面,既可传递时间维度的过去和未来的信息,又可传递空间维度的不在场和不存在的信息,一定程度上弥合了旅游在时间上的暂时性和空间上的异地性的特性。虚拟技术的高浸润性使得其在感知层面可以全方位传递视觉、听觉信息,以及触觉甚至嗅觉和味觉信息,又可变让受众被动接受信息为调动受众的主动性,更是可以增强旅游本质的旅游者的自由身心体验。

(二)虚拟技术三重属性及其对应的旅游应用

虚拟技术联不只是媒介技术,同时是内容体裁和行业应用工具,是媒介属性、内容属性和工具属性三者的交融。作为一种媒介技术,新的媒介技术必然要求新的内容体裁;新的媒介技术配套新的内容体裁,又使得虚拟技术超越传媒范畴,尤其在传媒以外的行业发展成为一种辅助行业发展的应用工具。以虚拟技术主要应用的十大行业,教育、工程、电影、旅游、军事、房产、医疗、直播、游戏、购物为例,显然这些行业虚拟技术的应用已超越了单纯的媒介技术属性。这其中,有的更侧重虚拟技术的内容体裁属性,有的更侧重虚拟技术的应用工具属性,当然也有兼而有之,虚拟技术旅游就在此列,我们将在下文单独分析。先说虚拟技术旅游之外,当虚拟技术将感觉维度的“五感”和知觉维度的“主动性”赋予时间维度的“未来”和空间维度的“不存在”时,VR就具备了内容体裁属性,如VR电影、VR直播和VR游戏分别开辟了电影、直播和游戏的新体裁。当虚拟技术将感觉维度的“五感”和知觉维度的“主动性”赋予时间维度的“未来”,如工程模拟、房产展示、沙盘演示;或者赋予空间维度的“不在场”时,如远程教育、军事演习、远程医疗、在线直播、远程购物、异地售楼,虚拟技术就具备了应用工具属性。要注意的是,虚拟技术的内容体裁属性和应用工具属性也不是截然两分的,比如VR直播,当侧重VR的内容体裁属性时,强调的是VR使得直播的内容和形式更加丰富立体,当侧重VR的应用工具属性时,强调的是VR使得远程直播可以实现。如图2所示。

图2 虚拟技术的本质及三重属性

下面再看虚拟技术的三重属性所对应的虚拟技术旅游应用。作为媒介技术,目前的虚拟技术旅游主要应用在营销领域,即虚拟技术以其能传递“不在场”信息的特性,克服了“旅”的异地性和暂时性,以其感觉维度的“五感”和知觉维度的“主动性”给“不在场”的游客丰富立体且主动的五感体验。作为内容体裁,目前以主题公园为代表的人造景区通过虚拟技术所能传递的“不存在”的信息特性丰富了其产品。但是,虚拟技术所能传递“过去”、“未来”的信息的特性尚未被有效挖掘,如历史文化类景区或未来科幻类景区,都可用于虚拟技术进一步丰富其旅游产品。作为应用工具,旅游是暂时和异地的,暂时性和异地性本是从旅游者的角度来讲旅游活动本身的,但与旅游者对应的,旅游景区的工作人员对旅游者在旅游景区的旅游活动的运营包括服务和管理在时间和空间上也是没办法做到完全可控的,也可以说是暂时的和异地的,虚拟技术能展现空间维度的“不在场”正可以解决这一问题。如图3所示。

图3 虚拟技术与旅游之间的内在联系

四、虚拟技术在旅游中的创新应用设想

一方面,目前虚拟技术在旅游中的应用大多数是旅游营销,或少数聚焦于点的主题公园为代表的旅游景区内独立于原有旅游项目的体验区或体验馆。而从虚拟技术内在本质挖掘,它不只是一种媒介技术,更是和旅游的体验本质具有内在联系的内容体裁和应用工具。因而虚拟技术旅游,不应被动顺应风口,不应沉湎于早期的探索。另一方面,旅游景区是中国旅游产业要素的主体部分和突出代表。因而,虚拟技术与旅游的融合创新应以虚拟技术和旅游景区的融合创新为主。未来,作为内容体裁,虚拟技术应用来丰富旅游景区的产品;作为应用工具,虚拟技术应在后台层面助力旅游景区运营包括服务和管理的效力和效率的提升,使旅游景区运营获得更好的社会效益。

(一)虚拟技术作为内容体裁助力旅游景区丰富产品

如前所述,旅游六要素围绕“游”展开时,主要是基于自然资源或人文资源的传统观光,以及基于人造资源的主题游乐,旅游景区根据其资源基础可分为自然类、人文类、人造类三类。作为内容体裁的VR对这三类旅游景区的产品的拓展大致为,一是对自然类旅游产品实现由现有的场外营销为主到景区内体验的转变;二是对人文类旅游产品实现由现在的小范围的专业保护到大众体验的转变;三是对人造类旅游产品实现由现有的简单嫁接到体验的深度融合。

具体包括:在自然类旅游景区内结合实际场景融合一些诸如游客无法看到的高度、方向、距离的虚拟技术视角;在历史类、纪念类旅游景区通过丰富立体的虚拟技术感知可对不复存在或者出于保护需要无法对公众开放的场景进行还原以触发新的感悟;在博物馆、动植物园、工农业旅游等知识类旅游景区以新形式呈现和传递知识;在亲子、娱乐、游戏、军事等主题的旅游景区内增设相关虚拟技术项目;通过虚拟技术与原有项目的叠加拓展主题公园类、演艺类旅游景区的新玩法。

(二)虚拟技术作为应用工具助力旅游景区综合运营

旅游景区之所以能将旅游产品提供给游客,营销是前端,产品是核心,但两者都离不开后台的服务、管理及保护相关工作支持。如上文所述,目前虚拟技术旅游主要应用在营销领域,少量运用于主题公园类产品领域,除去保护功能,几乎没有运用到旅游景区后台,原因可能有二:一是技术难度较大,需要虚拟技术和景区运营两方面的高度配合;二是开发成本较高,需要专门为旅游景区定制。而隐藏在后面的根本原因在于,目前的虚拟技术旅游的推动方仍以虚拟技术科技公司为主。未来,旅游景区应积极成为虚拟技术旅游应用的推动方,唯有此,虚拟技术旅游才能向纵深发展,助力旅游景区的综合运营。

虚拟技术作为应用工具助力旅游景区服务、管理和保护工作,可探索以下几方面:一是在旅游景区规划设计阶段以虚拟技术模拟景区内景点、路线及设施的分布以判断规划设计是否合理;二是在旅游景区开门迎客之前通过虚拟技术模拟景区实际运营场景以对员工进行相应的教育培训;三是在景区营业过程中尤其是高峰时段通过虚拟技术实时监控并提供有助于优化游览路线和分流拥堵游客的相应解说导览;四是通过混合现实技术即MR为老年人、残疾人等提供富有人文关怀的旅游景区虚拟游览体验;五是在一些有保护需要的人文类旅游景区通过虚拟技术满足游客游览需求以实现对文物等的保护。