基于经典文本异同,培育语文核心素养

2019-11-07刘钰

刘钰

摘 要: 鲁迅的作品在一线教学实践中往往教师教难、学生难学,自语文素养观念提出后,利用鲁迅作品培养学生的语文核心素养更是一道难题。本文立足于比较统编版与人教版两个版本中相同鲁迅文本的不同之处,在不同中对比差异,寻找教学切入点,进而找出培养学生核心素养的方法与策略。

关键词: 统编版 人教版 语文核心素养 鲁迅作品

统编版指“教育部编义务教育语文教科书”,是由教育部组织编写的,于2016年在部分省市地区开始试用,于2017年在全国大部分地区统一使用的新版语文教材,迄今为止,统编版初中语文教材已经全部面世。人教版是由人民教育出版社出版的,是曾经大多数学校选择的教材。如今,统编版教材已逐步替代原本使用范围最广的人教版教材,“一纲多本”向“一纲一本”过渡。经典文本是指无论教材版本如何变更,都将其选入的文本,比如统编版就保留原人教版中58%的选文,苏教版、沪教版教材中也有与统编版相同的选文,这些文本可以称为经典文本。

不约而同的是,无论在哪个版本的中学语文教材中,鲁迅都是作品所占篇目最多的作家。鲁迅作品作为经典文本入选不同版本的中学语文教材几乎是历史的必然选择。由于鲁迅作品在统编版、人教版两版教材中数量最多、代表性最强,因此笔者以鲁迅入选两版教材的经典文本为例,探讨如何从两版经典文本的不同之处出发,为培养学生的语文核心素养找出切入点。

一、经典文本与语文素养的关系

2016年的《普通高中语文课程标准(讨论稿)》在课程总目标后列出“学科核心素养”,提出“语文素养”的说法:“语文素养是学生在积极的语言实践活动中构建起来的。”“语文素养的形成与发展包括‘语言建构与运用‘思维发展与提升‘审美鉴赏与创造‘文化传承与理解四个方面的关键内容。”①在核心素养概念出现之前,教学都是围绕三维目标设计的,如知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观等。语文核心素养的提出,对教学提出新要求,教师在教学内容、教学方法的设计上如何把握住对学生核心素养的培养关键,或许可以从经典文本的“相同”和“不同”中寻找答案。

语文教材具有承上启下的作用,既承接语文课程标准,又直接联系一线教学实践。因此,只有深度解读作为载体工具和文化构成的语文教材,找出隐藏在文字下的教学支点,才能在语文核心素养的培育方面做出有益探索和实践。经典性与时代性结合,是教材编写的基本原则,即使是鲁迅的作品,入选不同版本教材后也会有不同的调整,符合社会发展与学生学情的变化,教师应针对这些变化做出教学方式、培养侧重点等方面的转变。基于鲁迅作品的经典性,鲁迅作品在两版教材的选文中几无一字更改之处(除却几处标点符号的更换),不同之处往往体现在单元编排、课下注释、课后作业等方面。对比经典文本,便于教师深度理解教材;寻找同与不同,在相同中提取要素,为学生核心素质的培养做支点;在不同中对比差异,寻找教学切入点,确定编者的编写侧重点,找出培养学生核心素养的方法与策略,促进学生对学科本质和知识意义的深度建构,提高学生的学科核心素养。因此,教师应寻找经典文本的异同,对有针对性地培养学生的语文核心素养起重要作用。

二、在差异中把握方向

统编版在保留原人教版58%的课文的基础上,仍有42%的不同文本增加,意味着统编版在吸收人教版的基础上有所创新,对鲁迅作品的选用态度也是如此。统编版保留原人教版中的7篇鲁迅文本,在这7篇课文中,通过单元编排、课下注释选取、课后作业设问等方面的不同,显示出编写理念的差异。这些差异就是教师在教学过程中可利用之处,是教师在培养学生语文核心素养过程中应把握的方向。

(一)单元编排

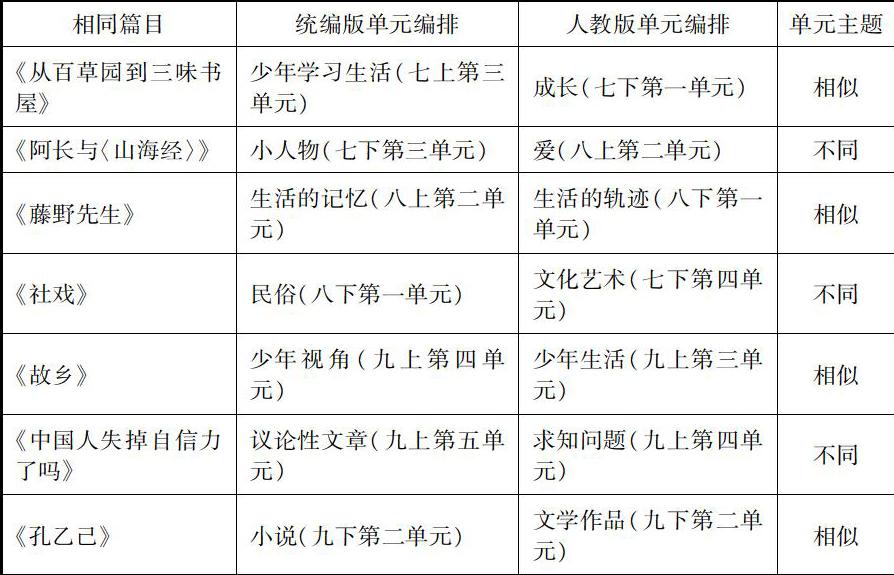

从上表可以看出,在7篇文本中有4篇的单元主题是相似的,体现了相同文本的单元主题基本稳定、略有差异的趋势。最大的差异体现在《社戏》上,首先是单元所处位置差异,人教版在七年级下册,统编版在八年级下册,位置不同,面临的学情不相同。七年级仍处于比较低龄的年级,因此这一单元的单元重点放在提高修养、陶冶情操,意在培养学生的审美鉴赏与创新能力;八年级下学期已经是比较成熟的过渡期,这个阶段的学习重点放在运用表达方式、品味语言上,是对学生语言建构与运用能力的重视。其次是单元主题,人教版的主题是“文化艺术”,统编版的主题是“民俗”,主题的外延一大一小,彰显越高年级越细学问的编写走向,教师在对统编版“民俗”主题进行单元解读的过程中,可吸收人教版单元主题中文化艺术的要素,注重学生文化传承精神的培养。

(二)课下注释

叶圣陶先生认为作注:“尤须设身处地,为学生着想。巧譬善喻,深入浅出,注而明知。”②对文本作注释,必须依据学情言简意赅地对释义进行概括。在对两个版本教材中7篇相同鲁迅选文的注释进行考察后,我发现主要有两种情况:对不同字词进行注释,以及对同一字词进行注释。

对不同字词进行注释,多由于编者理念和学生认知能力存在差异,由表可知,统编版更简化,相比人教版而言多出的注释较少,最大的差异在《社戏》,人教版比统编版注释多出12条,这是由于学情不同。对相同条目的注释而言,统编版注释得更详细,主要由于统编版不仅注重个别字词的注释,还会从整体上进行阐释。课下注释是教材中的助读系统,注释的多少、详细程度直接影响学生对教材的初阅理解程度,间接影响教学的重点取向。注释多不代表要少讲,注释少更不代表不用讲,与此相反的是,详细注释的地方更有可能是学生理解有困难的地方,是构建学生语言架构的方向。教师可以在部编本教材中简化的地方吸收人教版注释的详细之处,对学生可能出现的困惑之处进行补充说明。

(三)课后习题

朱绍禹等人在《语文课程与教学论》这篇著作中根据目的的不同将作业分为记忆性、理解性、应用性三种类型的作业。记忆性指学生对教学材料的识记、回忆,如朗读、熟读、背诵等。理解需要学生在记忆基础上分析概括后获得,如整体把握、艺术风格鉴赏等。应用则是对所学知识的深层拓展或在实际生活中采取行为,如写作和综合实践。据此理论,可以将7篇相同文本的课后练习题进行分类:

虽然在两版教材的课后习题中,理解性习题都占比50%以上,记忆性和应用性习题都占比20%左右,但就具体习题而言,统编版教材更加注重与单元之间的联系。如在两个版本《故乡》所在单元的单元导读中都涉及“分析人物形象”这一要求,但在统编版课后习题中第五题,题目要求“续写宏儿和水生长大后见面的情景”,在人教版第三题要求“说说我、闰土、别人的生活是怎样的生活”二者相比,统编版更加符合单元导读中的要求,也更加培养学生语言功底。就三个类型习题比重而言,统编版更重视语言基础,人教版更注重思维拓展;统编版侧重隐性构建知识体系,人教版侧重人文性。教师应结合文本具体分析,把握培养方向差异,以“人教”之长补“统编”之短。

注釋:

①中华人民共和国教育部制定.普通高中语文课程标准(讨论稿)[S].北京:人民教育出版社,2016.

②叶圣陶.叶圣陶语文教育论集[M].北京:教育科学出版社,1980.

参考文献:

[1]夏晨玫.人教版与部编版初一语文教材的一篇同文异样[J].课程教学研究,2018(5).

[2]温儒敏.“部编本”语文教材的编写理念、特色与使用建议[J].课程·教材·教法,2016(11).

[3]郝燕霞.部编版和人教版初中语文教材相同篇目比较——以教材中现当代作家作品为例[D].上海:上海师范大学,2018.

[4]黄清.小学语文教材中的儿童文学研究[M].上海:上海三联书店,2016.

[5]张淼.论新世纪中学教材鲁迅作品的选编策略[J].文学教育(下),2018(18-19).

[6]于保东,刘志刚.“单篇”与“整本”的辩证处理[J].中学语文教学参考,2019(3).