我们都是“民专人”

2019-11-06刘瑜澍,龙成鹏,和晓等

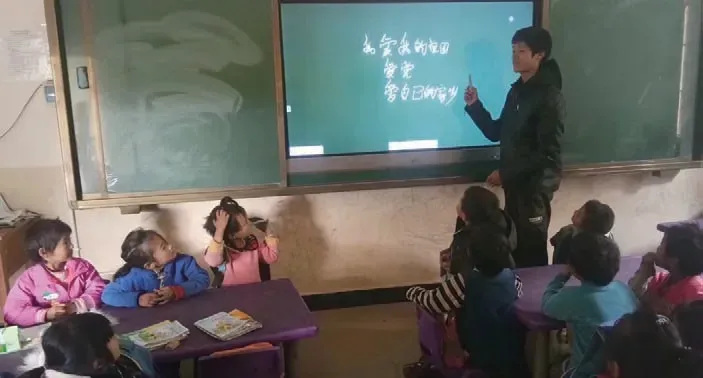

·学前教育专业的学生到怒江州福贡县开展支教活动·

·毕业生自主创业开办的幼儿园·

“民专人”是云南省民族中专毕业生们对自己的称呼,来自同一所母校的他们,拥有着在母校学习的集体回忆,传承着共同的民专精神,以“民专人”的集体称谓,一直在努力为云南省乃至全国各个领域贡献着自己的力量。

扎根边疆,我们都是“民专人”

“民专人”心眼实,扎根边疆,通常都是十年起。

2019 年2 月7 日,大年初三,是澜沧拉祜族自治县举行扩塔(春节)拜年习俗活动的日子。澜沧县街道上由富东、文东、东回、惠民四个乡镇的1000 余名群众组成的拜年团,身着盛装,从澜沧县小学驶向民族团结进步广场。

在广场上,澜沧县委副书记、县长左应华正等待着拜年团的到来,趁着空当,他还想再修改下讲话稿,这是他一贯的工作作风——任何时候、任何地点开展民族工作,都必须认真、仔细、扎实。

1991 年,从省民专毕业后,左应华担任过澜沧县文东佤族乡中学教师,澜沧县上允镇党委副书记、镇长、党委书记,墨江哈尼族自治县委常委、纪委书记,孟连傣族拉祜族佤族自治县委常委、县委政法委书记,澜沧县县长等职。至今,左应华在普洱市内的三个民族自治县已经工作了整整28 年。

左应华常和人讲澜沧县老县长李光华的故事,他总是以李光华为榜样,喜欢零距离接触老百姓、面对面解决问题。刚到上允镇工作时,为了了解群众情况,全镇范围内的村村寨寨、山山水水,他都踏遍、看遍、访遍了。

调研中,左应华了解到镇上的一个傣族寨子与一个佤族寨子因存在历史矛盾问题,互不来往,互不团结,严重地影响了当地的社会发展。他身先士卒,深入村寨走访党员、村组干部和民族代表人士,找准问题的症结,利用泼水节、新米节、葫芦节等当地少数民族传统节日,召集各民族代表召开座谈会,交流思想、消除隔阂。

时间久了,村民和民族代表们都深受感动,其中一位民族代表人士赛腊表示:“左书记如此关心重视我们少数民族,我们还有什么理由不维护好民族团结?”如今,这两个村寨成了好邻里,“两个寨子的头人经常和我说,他俩见不到彼此一久,就会想念对方”。左应华乐于听到这样的消息,这是对他工作的肯定。

2007 年7 月,上允镇发生洪涝灾害,左应华带领民政办及村干部,徒步15 公里来到曼蚌村下河边哈尼族寨子抗洪抢险,连续两天奋战在一线,洪水退却,他却病倒了。当地群众评价道:“洪涝冲倒的是我们的房子,树起的是党员干部的形象。”

2009 年至今,左应华先后在墨江县、孟连县、澜沧县零距离、深入地接触了佤族、哈尼族、傣族等少数民族。由于历史、地理等诸多原因,这三个自治县交通、经济、信息等方面都比较落后,加之境外敌对势力影响渗透,有时会出现一些严重影响边疆稳定、民族团结的社会问题。

“在边疆民族地区工作,我时常走进农户,走进宗教活动场所,宣传党的路线方针政策,让各族群众感党恩,心中有党;节日期间,我时常走访村寨,这是做好民族团结工作的一种非常好的方法。”左应华曾多次接待过胶农、库区移民等群众的上访,处理并平息过多次群体性事件,化解过几十次社会矛盾。

从1991 年至今,左应华在民族地区工作了28 个年头,贡献了人生中最宝贵的青春。但他总说,不是自己的能力有多强,而是组织给了他做事的机会和平台。他想做的,是不辜负各族群众的信任,继续努力做好自己的工作。

·民族村里身着怒族服饰的小春·

·左应华在扩塔节上致新春拜年辞·

和左应华同年毕业的罗家福,现任云南省凤庆县总工会党组成员、副主席。从1991 年毕业到2009 年调任凤庆县住建局局长,他扎根凤庆县乡镇整整18 年,把自己熬成了一个“小老头”。

1991 年7 月毕业,罗家福被分配到凤庆县凤山镇工作。在乡镇待过的人都知道,乡镇上的干部往往是一人多岗,罗家福除了担任团委书记外,还当过村长、农村社教工作队教师。“倒不痛苦,就是辛苦。当时交通条件都很差,我们随时得入户、上山、走路,12 个月有9 个月的时间在下乡。”

社教工作队的一项重要工作是开办扫盲班,扫盲对象以村内20-30 岁的文盲群众为主,以教授常用的汉语、汉字为目标,一般开设在村公所,上课时间为晚上7 点到10 点多。罗家福一上就是一晚,一上就得半个月。

2003 年4 月,罗家福调到诗礼乡工作,一直干到2009 年6 月。期间,罗家福历任党委副书记、副乡长、代理乡长、乡长、党委书记。2006 年3 月 至2009 年6 月间,罗家福更是书记乡长一肩挑,成为党政一把手。“那段时间我既是党委负责人也是行政负责人,压力要大一点。”

在此期间,罗家福还承担了大量小湾水电站的移民工作,“累,非常累,一天要工作12 个小时以上”。累到不行,沾着床就能睡,得快点睡,明天还有事在等着他。

成为一把手后,罗家福的心思开始更多地放在生产方面,诗礼乡在土地、交通、人员素质等方面都很一般,罗家福最终瞄准了烤烟。他开始仔细地学习烤烟及其相关知识,“先是跟着技术人员学,然后是自学。你到下面去指导生产,不能去瞎指挥,要做得对,就必须先消化掉”。罗家福学得仔细,学得认真,学得扎实,以至于到后来他能给烤烟师傅们上课——新手,他教对方烤烟的基本技法;老手,他教对方烤烟的新技术、新要求、新标准。在罗家福的带领下,诗礼乡发展成凤庆县烤烟产业效益最好的一个乡。

2009年6 月,罗家福调任凤庆县住建局局长。那年,他39 岁。他数了数,从20 岁到乡镇工作,到39 岁离开乡镇,他在基层干了19 个年头、18 个整年。他能回忆起来的大多是些琐碎的工作,谈不上什么大成就,他说自己只是“在做一些事,做了一些事吧”。

扎根边疆的“民专人”还有很多。1989 级中师一班毕业生、澜沧县谦迈乡教师戴兴英任教28年,面对提拔为副乡长的机会,她婉拒了,理由是“看着孩子们心情好”。

1989 级乡镇企业管理专业三班的谢敏,担任临沧市儿童福利院院长至今已有13 年。她一直致力于根据孤弃儿童的特点,以“家庭收养、家庭寄养、机构照料”的方式开展工作,努力让每一个孩子都能找到幸福归宿。

1989 级乡镇企业管理专业三班毕业生、现任祥云县住建局副局长的张勇明,扎根基层15 年。2007年调任祥云县人口和计划生育局担任副局长后,该局一年的优生服务业务量,远超县乡两级医院的总体业务量。

其实,“民专人”扎根边疆的故事也是时间的故事,每一个数字背后都是“民专人”无数个扎实、勤奋、努力的日日夜夜,都体现着“民专人”扎根边疆、回报家园的精神气质。

创造美好,我们都是“民专人”

青年画家岳松和设计师姚维峰分别是省民专工艺美术专业2001级和2002 级的学生,作为师兄弟,他俩因母校获得了参加高考的机会,并在随后的人生道路中找到了梦想。如今,他们正以创造为武器,以美为力量,向更多人讲述着“民专人”眼中的美。

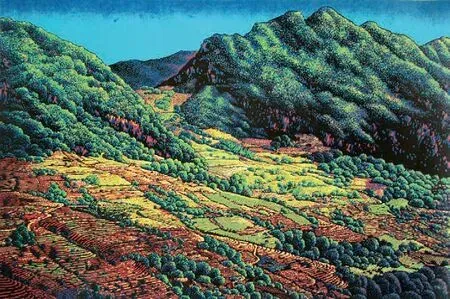

岳松爱上带有浓郁民族特色的普洱绝版木刻是在2010 年前后,在此之前,他的关注点一直在油画上。绝版木刻有一个较正式的名称——“原版油印套色木刻”。早在上个世纪80 年代,普洱绝版木刻就已经发展成为当代艺术中的一个流派,积极融进世界和当代艺术因素,形成了富有生命力的风格。

成熟的创作环境和良好的创作氛围,鼓动着岳松的创作欲望。2011 年,岳松带着他的绝版木刻作品《古镇》参加了普洱美术馆开馆展活动,获得二等奖;作品《古镇》被普洱美术馆收藏。自此,岳松开始了绝版木刻的创作之路。在此后的8 年间,岳松的作品多次参加国内外展出、获奖,并被国内外专业机构收藏。

回看岳松的艺术之路,他的成长一直伴随着绝版木刻的发展。让岳松感到骄傲的是,他从普洱艺术中心的签约画家开始,作为参与者自始至终都为绝版木刻的发展和推广贡献着自己的力量。

如今在普洱地区颇有影响力的版画中心——普洱空山版画艺术中心,岳松是其中的一位创始人。整个中心从构想、设计、环境的安排,都融入了他的心血。在该中心运营的三年多时间里,普洱绝版木刻得到了良好的发展和推广,促进了绝版木刻打开市场,让更多的人认识到了它的艺术价值。

2016 年,普洱河图文化传播有限公司成立。这是岳松和朋友合办的一家集文化传播、交流,绘画作品展览、销售及美术培训为一体的艺术中心。运营两年多来,公司正逐步发展成为普洱规模最大、专业最强、环境最美的美术培训机构,并获得了业内的高度认可。

2019 年,对于岳松而言,是一个新的开始。他的八五艺术公社正式开业,300 平米的空间,从设计到施工都按照自己的想法来做,整个环境温馨且富有艺术韵味。按照岳松的规划,他将把这里打造成一个属于自己的绝版木刻创作基地,并在这里坚持做好美术教育。

岳松

·岳松作品:《边地之春》·

岳松说自己是比较爱折腾的人,不断地重启,不断地出发。其实,他也是一个理想化的人,为了坚持自己的艺术之梦,不停地行走。

同样是在2019 年,作为师弟的姚维峰也尝试进行更多的自我挑战,上半年,他完成了一个融入当地民族文化元素的酒店设计。

2005 年从省民专毕业后,姚维峰顺利考入云南大学艺术设计学院环境艺术设计专业。本科毕业以后,他一直从事酒店设计,曾带领团队服务过全国15 个省区市以及澳大利亚、马来西亚、英国、美国、阿联酋、印度、泰国、越南等多国房地产开发设计项目。

姚维峰

·姚维峰设计作品:三亚希尔顿酒店大堂·

在省民专就读期间,校内丰富多彩的民族活动和多元民族文化给姚维峰留下了深刻的印象,也为他的设计提供了一种从民族出发的观察维度。

2019 年,姚维峰承接了位于海南三亚陵水的国际品牌希尔顿酒店(Hilton)的设计,这一次,他希望能将从省民专汲取到的营养进行更充分的展示——他要融入更多的民族元素到设计中。

为了实现这个目标,姚维峰去参观了五指山民族文化博物馆,并深入到海南黎族苗族聚居地生活了一周。他从设计师变身民族文化调研者,与当地少数民族同吃同住同劳动,了解了很多当地老人口口相传的民间传说、少数民族古老的建筑风貌、少数民族的生活方式和审美特质。“这些民族文化与元素给了我丰富的设计灵感。”在最终的设计方案里,姚维峰为世人呈现出了一个兼具海南当地民族文化与时尚感的度假酒店。

因为工作原因,姚维峰长期生活在深圳,但他从未中断过与云南的联系以及对云南的关注。这些年来,他做了不少云南的项目,也接触到一些本地优秀的设计师。他乐于把外面领先的理念和技术带回家乡,通过自己的努力更好地服务家乡。“我就想尽自己的一点力量,从力所能及的地方点滴地改变、改善大家的生活环境。”他如是说。

传承者,我们都是“民专人”

“聚是一团火,散是满天星”,这话用来形容“民专人”,恰到好处。在过去的40 年间,省民专招收了覆盖云南省各个州市、各个县区的学生,当他们欢聚在母校时,能唱出动人的音符、交出傲人的成绩;当他们散到各地时,他们每一个人都是一颗耀眼的星星。

其中,就有一批年轻的传承者,他们身上尚只有荧荧之光,但即便如此,他们仍努力向外界传递着自身的光芒,让他人感受温暖。

2019 年6 月28 日下午五点,云南民族村的刀杆广场上已经聚集了不少游客,等待着刀杆广场周围傈僳族、怒族、普米族、独龙族四个民族的集体表演。这如往常一样平静的日子,对于怒族表演者小春来说却有点特殊——这是小春进入民族村的第365 天,她已经完成了一年的实习期,接下来只要拿到省民专的毕业证,就能成为民族村的正式员工。

与小春同时进入民族村工作的还有18 位同学,他们是由民族村委托省民专“订单式”培养的民族音乐歌舞班委培生,在完成了两年的校内学习后,作为实习生在民族村工作。

这一年间,小春每天的作息时间几乎都是固定的,9 点钟到岗,上午10 点10 分、11 点20 分,下午5 点要在刀杆广场进行三场20分钟的表演;中间还要穿插两场哈尼梯田的表演和一场《高原呼唤》的表演,全天有六场,还要进行日常讲解,让小春忙碌而充实。“挺忙的,但也挺开心的。”

相较小春的忙绿,她的同学张琴要显得轻松一些,张琴笑着说,“可能是我的心态比较放松。”对于民族村内日日重复的表演工作,张琴也曾有过一段困惑期,思考过是否要继续留在民族村。经过思考,张琴发现问题并不出在工作单位和工作内容上,关键在自己的工作心态。“你做的每一件事都会有更好的机会,不一定到外面才会有机会,在这里也有很多机会。”

·民族村里身着傈僳族服饰的张琴

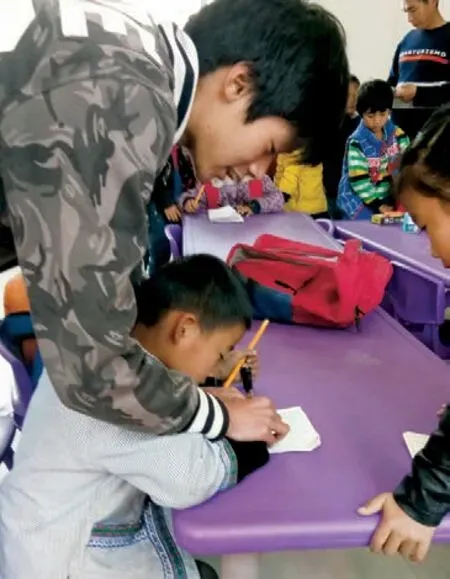

·友力布正在指导孩子们写字·

张琴重新审视自己的工作,渐渐地,她对自己所在的“文化展示部”有了更多的认识。“为游客讲解我们的文化是我们最重要、最基础的工作,我们是在做文化传播。”

认识的改变也带来了行动的改变,张琴开始有意识地和游客们聊天。“组团的游客你必须要在十分钟内讲解完,只能介绍个大概。但对有兴趣的游客,可以像朋友一样,慢慢地聊。”张琴还总结出自己的讲解规律——碰上北方来的要细讲,碰上同年龄段的要细讲,碰上五十来岁的要细讲。她进一步解释原因:“北方来的游客不了解南方的少数民族,同年龄段的容易有共鸣,五十来岁的一般是冲着文化来的。”

张琴讲得越多,对傈僳族文化了解得越多,她就越想讲。碰上对傈僳族文化特别感兴趣的游客,张琴能和对方一聊一下午,在慢慢的交流中,讲述她对傈僳族文化的认识、理解与喜爱。“一个人有好的东西,就会从内心深处想把这个东西分享给别人,我把我们民族的东西分享给你,这就是我的骄傲。”“我以前也想讲,但没有这个契机。现在在民族村,很多人就是专程为了听各民族文化而来的,那我就可以讲很多了。”

这一年,来自省民专的19 位年轻人分布在民族村的怒族、傈僳族、独龙族、彝族、傣族等10 个少数民族村寨,已然成为民族村这一云南少数民族对外交流平台上,最接地气的文化传播者。

与小春、张琴她们每天面对来自四面八方的各色人等不同,2016 级学前教育专业,年仅19 岁的傈僳族学生友力布每天交流的对象大多是熟悉的人——十多个来自福贡县鹿马登乡巴甲朵村的幼儿园学生。

这里条件艰苦,道路难行、货物难买,打个电话都得看运气,友力布打电话时,常得边打边找信号,一通电话下来,得换三四个地方。

与城市里的幼儿园不同,友力布所在的幼儿园挂靠在村级小学里,主要招收村内4-6 岁的学前儿童,规模较小,硬件设备不足,连幼儿园标配的钢琴都没有。“我已经快一年没有碰过钢琴了。”谈到钢琴,友力布话语里透露着遗憾。

但就是在这稍显简陋的幼儿园里,友力布感受到了自己的价值。作为土生土长在鹿马登村的傈僳族,友力布在上一年级前,都没有讲过一句汉语。二年级时,友力布才从村内的小学被送到了鹿马登完小。课堂上,老师要求讲汉语,友力布突然感觉自己丧失了语言能力,不会说、不会读、不会写,“很恐惧,一到学校就觉得很不自在”。友力布觉得因汉语教学过于延后导致的学习障碍,直至今天都未曾消除。

友力布目前就职的巴甲朵幼儿园所招收的学生大多是村内的傈僳族,这些孩子和早年的他一样,母语为傈僳语,很少有机会接触到汉语。如今,已懂得双语的友力布会有意识地在课堂上安排汉语教学内容,让孩子们更早地去学习汉语。“我希望他们上小学时会轻松点,不要像我当时那样恐惧。”

友力布到怒江民族地区幼儿园任教,实际上是得益于省民专与怒江州团委、教育局一起推进的双语幼儿园教育的实验计划,该计划中很重要的一步就是通过引入类似于友力布这样的本地学前教育工作者,将民族地区的双语教育提前到幼儿园阶段。

鱼波校长对该计划信心十足,他觉得来自民族地区的少数民族学生,更能够在边、穷、少数民族地区扎根,充分发挥出少数民族本身的语言、文化优势来。“我相信五年以后,这些学生就能成为基层幼儿教育的中坚力量。”

采访中,记者一一询问过毕业生们对于学校的记忆,他们会讲起一些特别具体的细节。比如张勇明记得班主任杨云祥“大哥哥”小餐桌上泡菜的味道;岳松记得,他们在抱怨母校太小时,老师和他说“清华美院也很小”;2003 级学生、标识设计师聂宏奎记得老师陆华岳对他说“生命不息,奋斗不止”;友力布记得他躺在操场上仰望星空,母校的星空特别安静、特别美。

这些记忆虽然细碎,但却温暖而真实,在毕业后的漫长岁月里,它们成为一股来自母校的精神力量,伴随着省民专的毕业生们以“民专人”的共同称呼在各自的岗位上去奋斗、去奉献、去传递,书写着属于“民专人”的动人篇章。