装饰艺术中的合适论思想解读

2019-11-02刘月玲

刘月玲

(广东财经大学 华商学院,广州 511300)

针对一个装饰,置于古今中外任意环境中,都有其综合的评价体系,有些装饰当时备受追捧,但可能会随审美、文化、民族融合等历史演变而变得无人问津,如“喇叭裤”“无镜眼镜框”等,但也有些装饰可以历久常新,如瓷器、装饰艺术风格的精工之作等。不能用通俗的适用性原则来定性装饰“合适”原则的评价标准,毕竟一个装饰的诞生是要满足多种条件的。由此,本文展开研究的“合适”,是就即将发生的装饰进行分析,以职业道德约束原则,提供最优化实用方案建议。

一、了解装饰

“装,裹也。”(《说文》);“饰,刷也。”(《说文》)。装饰:1.打扮;修饰。2.装潢。3.点缀,装点。4.指装饰品。5.犹夸饰。五种解释皆为动词。在国内,追溯到旧石器时代晚期,迄今发现最古老的装饰品,是距今约两万八千年前峙峪人制作的一件石墨装饰品,该物呈扁平椭圆形,大小似鹅蛋,中央有穿孔,可系绳配挂。说明原始先民具有装饰意识与技术。装饰这个词最早出现于5至6世纪,指修饰、打扮。“女求作布衣麻履,织作筐绩之具。乃嫁,始装饰入门。”(《后汉书·梁鸿传》)。由于传统礼制的要求与阶级文化的差异性,装饰的形制及要求都非常严格,装饰大多用于修饰、装修之用,千禧年后,生活精致的人群反而崇尚古朴且原生态的装饰。在西方从技术转向艺术体现在距今6000年到4000年前的古埃及神庙系列,表明装饰美学开始大规模使用。装饰用词最早出现于17到18世纪,泛指艺术修饰,到了现代,装饰形式多样,理论体系也逐步健全,但围绕装饰适用性原则的争议却不断增多,19到20世纪,相继划分了以工业设计为主导的五个时期都与装饰密不可分,即:

1.莫里斯时代——工业与艺术的磨合时期,这一时期的装饰出现了手工艺美术运动、新艺术运动、装饰艺术运动,此起彼伏,其从装饰出发去发展新的、合理的、完善的设计风格,进而扩展了“装饰”的艺术价值,造就了装饰的繁荣期。

2.格罗佩斯时代——现代主义的上升时期,遭遇了装饰的抵制期,但被后现代主义的排斥并不能削弱装饰旺盛的发展力,只不过衍生出了新的样貌或形式体现出来,笔者认为其中一点是将装饰“巨大”化了,如建筑中的应用,看似抵制装饰,实际上缩小后就是装饰艺术风格的集中体现。在《现代建筑设计思想的演变》一书中,彼得·柯林斯也提到“是否的确由于19世纪过分运用装饰而导致了废弃装饰,还是装饰只不过改换了打扮?”他更是认为,“装饰并未来亡,它仅仅是不知不觉地融合于结构之中了”。

3.雷蒙德·罗威时代——工业设计的职业化时期,装饰的蛰伏期,装饰在现代主义的设计中融入结构,形成宏观的构成美学,造就了“无装饰的装饰”,体现老子哲学的“有之以为利,无之以为用”的境界。

4.文杜里时代——告别现代主义的阵痛时期,装饰的回归。

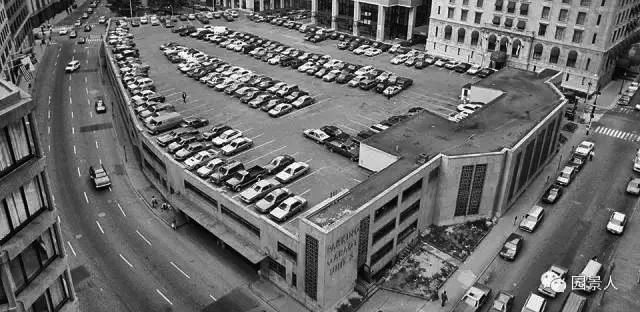

图1

图2

5.索特萨斯时代——设计的个性化时期,后现代主义设计本身就是对现代主义的颠覆,并且发展了其与国际主义的装饰内容,反对现有的极少主义风格,将装饰与视觉联系起来,开始重视受众群体的心理需求的满足。装饰也朝着多元方向发展。

从装饰心理暗示的角度进行设计研究,虽然相关资料显示较少,除了前文提到的后现代主义设计满足心理需求的实践方面。另外就是贡布里希《秩序感——装饰艺术的心理学研究》的理论方面的研究,所涉及的是以看到实际装饰后所产生的被动心理较为明显,如在第五章提到“各种装饰所起到的效果:有规则排列的图案让人感觉恬静,无规则排列的图案由于较多的视觉显著点要求更多的注意力就引起了不安;双边对称由于其特质使图形获得了平衡感……”等。

二、合适原则

一般对装饰的释义为,装点、修饰,皆为动词,“饰”作修饰解,而“装”的动词释义影响了若干个世纪对装饰的概念的认识。考究一下,若“装”是以名词的角度出现表述外观、形象的话,则装饰就可以理解为以外观修饰或形象调整,也就是“适当修饰”,那么装饰是在原有形态上装点了还要再修饰的释义,就会被重新定义,原有理解装饰相当于做了两次“裹刷”,何以见其真实呢?也就有大众“遮蔽真实”之解了。

(一)引出

有人说:“装饰仍然欺骗世人。”(《威尼斯商人》)明确装饰带有了“欺骗”性质。奥地利建筑师阿道夫·卢斯1898年在一篇文章中写道:“只在形式中求美而不依靠装饰,这是整个人类希望达到的目标”,他还说“文明的进步等于从有用的东西上揭去装饰”。源于装饰的美学态度阻碍了现代主义向功能主义的过渡。从以上两则可以看出,因“掩盖真实”而被憎恨,或因阻滞“私欲”而排除异己,总之对装饰是排斥的。

因为优胜劣汰的现实,任何的“存在”都不是以实现完美为目标的,只会进化到最适应环境的状态以求存。所以,具备多面性是毋庸置疑的,不能因为一个面就否定全部。来看看其他人的想法,彼得·霍夫曼在《八十年代的美国建筑》一文中说:“再也不把装饰视为邪端”,源于他看到了装饰对推动后现代主义设计发展的巨大作用。而赫伯特·里德在《工业艺术的历史与理论》中写到:“对于装饰品唯一的评价就是,它应在某种程度上突出形式。我避免使用‘增加’这个常用的词,因为,如果形式是恰当的,就不能再给它增加什么”,反映了装饰的“合适”原则。争议一直都在,不用过多评论,只要装饰做到“合适”原则就好。

带着何为装饰“合适”原则的讨论,再一次回到装饰的研究中,源于此前诸多解释中都带有“遮蔽真实”的解释,这种先入为主的情绪会导致提到装饰,会有“修补缺陷”的理解。客观的评价,对于装饰的释义,历来就有分歧,笔者认为,不管是装饰一味添加而导致厌烦,或现代主义“少则多”仅剩冷漠无情都已经过去,如今的装饰已然是我们生活中不可或缺的重要内容,若把寻求心理平衡的“合适”原则考虑其中,理性装饰,将有效地减少分歧,毕竟装饰一直都是积极面对分歧的。

(二)观念

通过前文装饰的字面解释为适度装点或合适修饰,再以传统的认知,还会产生偏差,从而再次出现装饰误区。当然,若使装饰的主体得到合乎其功利要求的美化,装饰也就带有利益性目标,从以此为生的行业视角来诠释装饰“合适”原则,若遇到“减除”或不需要量化即可达到装饰效果的时候,就会影响到执行者个人的业绩或绩效或相关的利益问题,这就需要执行者有较强的职业操守以作保障。装饰“合适”原则应该是简朴的,在于不会受到“外在干扰”和不使用“引诱”和“媚惑”的方法,这种理性来源于义务、责任、对装饰的热爱及对于行业的坚守,更有对功利之心的否定。若装饰强调“合适”原则以外的附加消耗,就是在打破坚守的意义,这种对于“操守”的挑衅行为会使“道德经营”功亏一篑,因此,一旦触及这个底线是要坚决抵制的,因为“合适”原则已经解决了装饰理性需求的全部内容,这种效果是最接近完美的状态。如,很多人认为与生俱来的肤色有缺陷,需要增加粉饰、纹身、配饰等装饰才会美观,这种认知观念不能以对错来评判,但在装饰“合适”原则主旨预判评价标准中指向应从内反映到外的调整生活状态、注意休息、合理的膳食纤维补充的可持续发展的状态为“肤色”最佳“合适”状态。再如中国徽派建筑秉承“天人合一”理念的“四水归堂”建制,形成合围的团状构造,既有围绕“家”的概念,减少独立房屋的淋雨面积的实用功能,又形成了文化聚居性建筑群落,增添的任何装饰都是多余的,因为自身装饰已足够“合适”。

这个装饰“合适”原则的标准是由谁来拟定的?受众会从舒适美观的角度去看待,也由于对行业的不了解,也不会考虑装饰的长久性,预算超支就是最大的问题,因此标准是经过长期装饰“合适”原则论证经验及最优体验成效而拟定的。如在美丽风景之地进行室内设计,室内的装饰“合适”原则主旨预判的评价标准指向简化室内,增大进光量与可视区域,以室外风景为装饰主体。这种由外到内再到外的过程,是装饰“合适”原则,以“合适”为基础进行评估的,再通过装饰技巧实现的论证经验。

(三)范式

若明确装饰“合适”原则除了添加还是一个具有减除、心理、抽象等多重选择性的感官舒适度体验评价结果,那么装饰应用过程所体现的感官舒适度就不能针对大众一概而论,应属于装饰个性化的“私人定制”,这其中包括受众的感官、生理、环境等多方面均能获得最“合适”的评价标准。并不是一个公式所代表不变的数值或固定的标准,它是理性分析一个范畴,一个可控的范围,在这个范围中进行“调试”所获得的结果,当然,这个“合适”的结果包含了成本、周期、形状、材质、色彩、形式、风格、功能、原理、需求、环境、融合等问题,还包括客户的禁忌考虑的综合考量(可以用“心智图法”展开思考)。

例1减除层面。客户要做一个城市广场的改造项目,这其中主旨的任何变化都会对设计结果产生影响,若以商用或是以城市绿地为主旨,所采用设计手段会有较大的差异性。以装饰评价标准分析后,提出以城市绿地为主旨改造的结论比较“合适”,原因是以城市绿地为主旨的设计可以涵盖商用目的,但以商用为目的的设计会缺少对城市绿地功能的关注,这样会增加选择多样性及降低补救风险的最优体验成果。以波士顿邮政广场公园为例,邮局广场首次出现在1887年,是波士顿新的主要邮局的公有化场所。1954年,邮局搬迁,这座城市将广场租给了一位出租车大亨,他在该地建造了一个停车场。不久以后,停车场缺乏维护并且满是垃圾,环境出现了恶化。许多评论家都认为该车库为整个市区蒙上了一层阴影(图1),改造成公园的设计备受欢迎(图2)。该设计仔细研究分析了周围高楼大厦的影子,在阳光最强烈的地方放置了大草坪,隐藏了车道,保留了地下停车场的功能,市民评价“它仿佛有磁性或魔法,整个市中心都聚集在一个有序的阵列中。仿佛建筑物被拉到公园周围,就像露营者围绕着营火一样。”

例2心理层面。以化妆为例,化妆不仅是浮于表面的修饰,更大的作用是可以使妆容者增加自信的心理暗示,以这种隐性与表面的共同作用促进使用者达到预期目标的目的。

例3抽象层面。以求职应聘,才艺加分为例。装饰“合适”原则主旨预判的评价标准以丰富的专业“能力”为装饰重点。也就是说,装饰个人能力的是专业而不是才艺,这里的“求职”需更多的专业能力准备,而不是通过展示才艺加分而获得。

例4择优层面。为成为画家而学习绘画。有三个条件,画家、画家载体(画作)、画技三者关系为例。画家为目标,画作为载体,画技是执行过程。无论画家还是画作的主旨都要通过画技的掌握程度来评判,且画家是称谓,画作是阶段成果,而画技是可提升的。那么“合适”原则就会选择以画技的加强为主旨预判来达到最优体验成果,这是由以下三种情况的分析得出:第一种情况,若要达到画家的目标,在达到画家标准的同时,所有画技即达终点;第二种情况,主旨是一幅画作,画技要求更低;第三种情况,若是以画技为主旨,画技提升是无止境的,只会越来越高超,锤炼高超的画技过程中,对于画作与画家主旨都会被覆盖,也就是说,当有了张大千那样高超的画技时,画作与画家的认可已毋庸置疑了。因此,“合适”原则主旨预判的评价标准越高,覆盖范围就越大,较低的主旨诉求更容易被满足。

很多人使用装饰是因为装饰是可以使自己达到最佳状态的有效方法之一,这里的“最佳”状态是由上述因素的共同作用下产生的。笔者认为促成合理的目标成果,就是符合装饰“合适”原则的。因此,装饰“合适”原则的评价标准应体现在设计师与客户共同的心理需求与感官参与为考量基础,以理性环境的量化为依据,以目标成效为主体的内在、外在、结果三方面展现共同趋近所呈现装饰主旨预判的最优体验成果。表现为针对即将实施的装饰应用从主旨预判开始,以心理需求及感官参与为基础,依据理性环境的量化指标,最终指向目标的最优化改进成果,主旨预判的高低直接决定了“合适”原则推动最终目标成果覆盖范围的大小。

起初,装饰的出现都像一块白板,而添加在形式上的每一笔都是探索,只不过,有黑有白,很难说谁好谁坏,只是,画上白色看不见,画上黑色又擦不掉,可当涂满黑色时,新的存在形式诞生了,其实,装饰还是装饰,白色却逐渐清晰可见。争议是有必要的,没有绝对的非黑即白,有存在就有黑白,对于“合适”,不是需要打破,保持“平衡”与“和谐”就好。

三、结语

总之,出于“喜新厌旧”的现实,人们对装饰“合适”的标准在不断变化,在长期处于同一种十分壮丽的装饰品围绕的环境时,或过于朴素的环境中,都会觉得厌烦,虽然每个人看待装饰有着不同的认知与衡量标准,但每一个时期的辉煌装饰也都会“过时”的向反向转化,没有哪一种设计形式能长盛不衰、恒久不变,这一点在装饰艺术运动——现代主义设计——后现代主义设计此起彼伏中彰显无遗。但恰恰极具讽刺意味的是,革新派结合装饰推倒保守派,而“开宗立派”之后,也会沦为保守派,而推倒他们的革新派再次应用装饰时,其“成也萧何败萧何”的装饰是多么遭人鄙视,所以装饰一路走来,就会有“背叛”“伪善”的误解。由此,装饰“合适”原则是要引导现实需求为己任而不断地“格物致知”预判方向。明确装饰“合适”原则,坚守“合适”之道,从被动变为主动,可缓解类似的误解而迎来新的接纳,使之以全新姿态再次走进大众的视野。