永恒的流动

——解析扎哈·哈迪德的设计思想

2019-11-02张琴李捷

张琴,李捷

(武汉理工大学,武汉 430070)

扎哈·哈迪德的设计向来以大胆、造型独特闻名,她被称为建筑界的“解构主义大师”,但哈迪德的解构主义理念却和其他的解构主义大师不尽相同。在她早期的作品当中,更多是有着俄国先锋派艺术中的构成主义与至上主义特点的设计。而后期的一些作品则呈现出了一种具有流动特点的、柔软和连续性的非几何的自由形态。她用灵动的形态化解了建筑在形式系统支配下的和谐与完整,对于扎哈而言,她并不追求刻意的形态或秩序,而是一种自由,一种摆脱约束的理想世界,而扎哈的建筑则是将她乌托邦式的想象带到了现实中。

一、“漂浮与自然”——追求自由的设计理念

(一)建筑是无重力的

扎哈从前期到后期的作品彼此差别极大,但有着一致的创作理念。她将建筑从现存的秩序中解放出来,从而产生新的秩序。利用扭转、弯曲、倾倒、波浪形等形式语言,使其设计产生一种“失重”“失衡”等不稳定的势态,从而使建筑具有了一种梦幻般的、无重力的漂浮感。

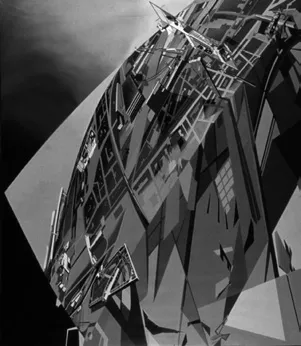

漂浮的设计理念完美地体现在一张绘画中——世界(89度)(The Word〔89 Degrees〕,1993)。在这张绘画中(图1),哈迪德用她独特的视角将建筑放置在我们所处的这颗星球上,而我们则从另一个角度——外太空中观察与欣赏这件艺术作品。图片上组成建筑的几何元素被定格在释放能量的那一瞬间,随着地球的转动,地面上的风景映入空中,形成了新的风景。这幅画中的世界成为了哈迪德的天地,在那里地球引力消失了,视线被扭曲,线条相互交织,在那里没有现实世界中对于重力以及尺度的定义。

因此扎哈的建筑就像将正在播放的电影按下了暂停键,伸出的手、迈开的脚步、摇曳的花、漂浮的云,流动的水,一切都停止了但又像是运动着,显示出一种流畅的、浮动的、灵异的效果,创造出一种带给人奇异感受的“不动之动“的状态。

(二)借助自然的艺术

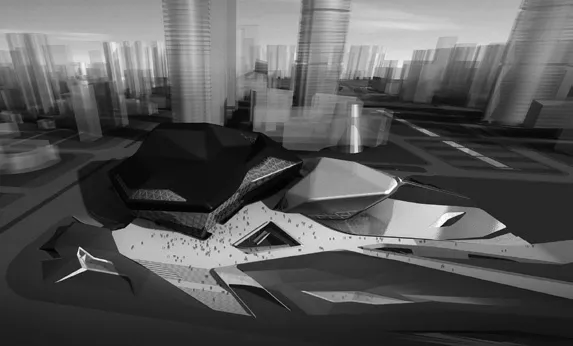

自然景观是扎哈·哈迪德所偏爱的一种用来作为形式类比的资源,例如山川、河流、峡谷、梯田、甚至是一块石头都可以成为她汲取灵感的来源。如广州大剧院(Guangzhou Opera House,2003—2010)的设计寓意就源自于海珠石的传说,象征着一对被江水冲刷的灵石(图2)。通过提取建筑和周围环境独特的历史脉络,用古老的传说将建筑与城市的历史文脉联系起来,以创造出崭新的城市景观来发掘潜在的城市文脉。

大剧院内部不仅有1804座的歌剧厅,还有403座的小型剧场、多功能厅、排练厅等。观众席的墙面及吊顶都采用了玻璃纤维石膏板预铸件挂板(图3),形成一种流动且无缝连接的表面,塑造出大尺度、流畅的空间形态。其设计理念则源于模仿自然景观中真实的地形地貌,池座与楼座相互交叠,在不同的高度形成不同的弧度,犹如珠江的潮水般碧波浩渺。

除了这些特定的、有实体的物体外,一些自然界中的抽象特征也被扎哈运用到了建筑的设计中。“人造地景”的概念一直存在于扎哈的作品中,是一种与自然相似但没有明确界定的建筑空间。它是一种精密的空间系统,但却不遵从不合理的精密,也并非随意的布局,它所追求的是一种自然的渗透感。她利用场地生成建筑的形状,并给予它们各种不同的功能,将建筑物的线条延伸到风景之中,将空间囊括在线条之间,她重建了人和人、建筑和人之间的关系,创造了一个开放流动的空间。

在扎哈的建筑中不会存在相互割裂或是独立存在的功能元素,它们有着模糊的边界,在使用上有机相连。在这样的空间中,建筑在四周展开,人们可以同时感受到所有的方向、多重事件的发生,而不是孤立的空间片段。她用崭新的方式实现了空间的功能划分,各个空间单元不再独立存在,而是保持着空间在感官上的连续性。

德国莱比锡城的宝马工厂中央大楼(BMW Plant Central Building,2001—2005)作为整座宝马工厂的中心枢纽,承接着几乎所有的活动功能。这座建筑同时容纳着生产线、工人和办公人员、参观的游客,占据着工厂整片的北部区域,并成为人流汇合点的中心建筑。混合的功能区代替了传统的功能分区,扎哈用贯穿整座建筑的生产线将不同功能的单元空间串联起来,使得每个工作步骤显得紧凑有序、一目了然。例如,工程办公室就设置于工人的劳动空间之中,身体力行地参与和指导工人。生产线就位于办公室和餐厅的上方(图4),半成品车身在缥缈蓝光的沐浴下缓缓移动,一旦移动速度发生变化,相关工作人员就能马上察觉到异常并加以调整。在这样的工作环境中,无论是生产线上的工人还是技术管理人员都能平等地共享联通的工作空间,使不同生产线的工人和工程师在工厂总能不期而遇,也实现了工厂经理的期望通过建筑设计促进员工交流的愿望。

图1 绘画作品“世界(89度)”

图2 广州大剧院外形

图3 广州大剧院内部

图4 宝马工厂中央大楼

二、“拼贴与层叠”——化繁为简的设计方法

扎哈对空间的营造手法主要体现在对复杂空间的组织性上,通过这种组织,实现了空间水平和垂直方向的透明性和流动性,以及交通和功能空间的融合,使建筑在空间上更加开放。在扎哈的建筑的任何位置都能体会到各个空间虽然相对独立,但又有一种空间的连通与相互渗透感。扎哈对于空间的组织手法主要总结归纳为以下两种:拼贴与破碎、层叠与转换。

(一)拼贴与破碎

扎哈在水平方向上组合不同的元素形成拼贴艺术,这是她使用的一种常见设计手法。在扎哈的建筑设计中,我们通常能感受到强烈的拼贴感和拼贴带来的空间碎片感,所以扎哈被认为是一个追求“解构”的设计师。然而,扎哈拼贴设计的方法并不是为了迎合“解构”的设计形式,而是为了创造更加多样化的内部空间形式,而建筑内部空间的外部表达则形成了建筑形式。

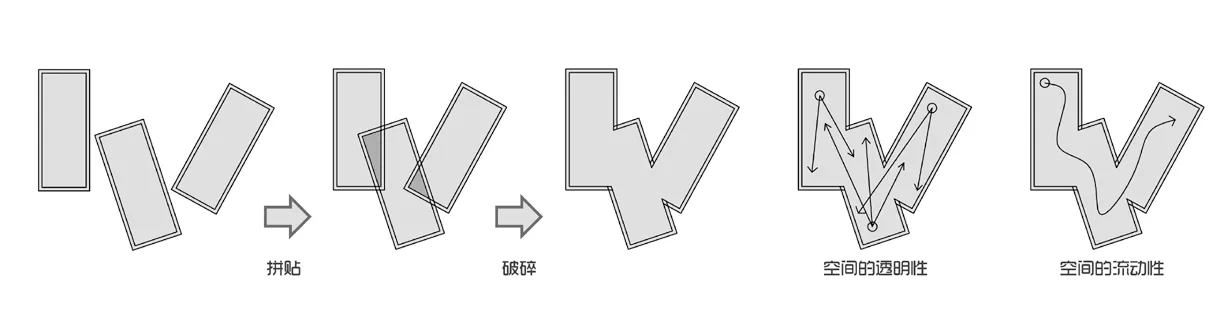

扎哈将不同的空间单元在水平方向的二维平面中展开拼贴,不同单元的重叠部分形成了空间潜在的透明性,扎哈用破碎重叠部分墙体的方式来打通这种空间潜在的透明性从而形成一种糅合的空间(图5)。此时,这种空间的交织削弱了不同空间单元的独立性和整体性,它们相互渗透产生一种空间边界的模糊感,使人在建筑内部的视野和快速的运动不受到任何的阻碍,实现空间的水平透明与流动性。

位于莱茵河畔魏尔的维特拉消防站(Vitra Fire station,1990—1994)(图6),标志着她的艺术生涯的一个新阶段的开始。维特拉消防站项目是扎哈首座建成的建筑设计作品,在此之前扎哈一直被称为“纸上建筑师”。消防站整栋建筑都是裸露的,由灰色的混凝土构成,屋顶既没有边饰也没有镀层。建筑仿佛凝滞在刹那间的运动状态,室内的许多墙壁、顶棚都是倾斜的,不安定的动感充斥着整个建筑,这也与消防员随时待命的工作性质相呼应。

扎哈的态度是:绝不与糟糕的东西和谐。她将消防站与它相邻的工厂隔绝开来,但却不是与周围环境完全不相容地伫立在那里,她将建筑线条延伸到风景之中,建筑融合了沿着线条而来的风景,外部的环境延伸到建筑的内部,使内部与外部空间的边界变得模糊。而在建筑内部,具有不同功能的空间,如更衣室和休息空间,被拼贴在一起。通过破碎的墙体,人们可以同时感受到建筑中多个空间的存在,连续的空间体验也就此体现。

图5 拼贴法

图6 维特拉消防站

(二)层叠与转换

与拼贴的手法相似,将平面在垂直的方向层层叠加,形成一种平面上的二维重叠关系。在建筑中,扎哈将不同功能的空间单元在垂直的方向层叠起来,并使用X-ray的绘图法使其能在同一时刻看到所有平面之间的层叠关系,从而实现二维平面上研究各层平面在空间中的层叠方式(图7)。这样可以直观地看到空间形成了一种竖向的、潜在的透明性。扎哈通过建立竖向交通系统,突破了这种隐藏的透明性从而实现了空间在竖向的开放与流动性。.同时,扎哈认为垂直交通不一定要设计成垂直方向的“核心”,而是可以通过层与层之间转换布置。通过这种联系,空间的透明性与空间的流动性和交通融为一体。

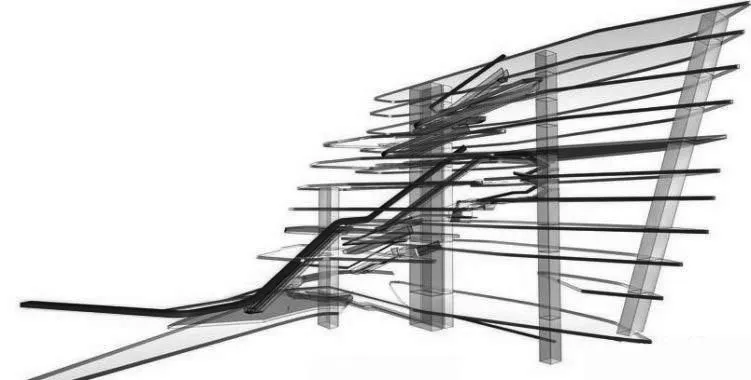

在位于中国香港的赛马会创新楼(Jockey Club Innovation Tower,2007—2014)的设计中,扎哈就完美地体现了这一设计手法。这座建筑拔地而起,建筑的外轮廓迂回曲折,脱离了以往建筑垂直于地面的外墙,以倾斜的角度冲入天空。在建筑的内部,扎哈将平面交错地层叠在一起塑造出空间,并用桥梁、楼梯和电梯来打破空间的狭隘。通过这些竖向交通体系(图8)的布置与转换,进而创造出多样且连续的空间体验。

三、“永恒的流动”——诗意的表现手法

“非线性建筑”(Nonlinear Architecture)将成为下一个千年在复杂科学指导下的一场重要的建筑运动。无论这场运动的结果如何,它都是对牛顿经典科学和传统建筑形式的反叛。

——查尔斯·詹克斯

计算机技术的崛起带来的数字化技术使得非线性科学迅速兴起,这对传统的科学体系提出了挑战,也在建筑设计领域掀起了一股新的浪潮。这种技术领域的革新伴随着设计操作方法的革新,这对于设计思维方式的转变是颠覆性的,也彻底地改变了人们对于建筑的认知。

图7 层叠法

图8 赛马会创新楼的竖向交通体系

在2004年,普利兹克奖的得主震惊了整个建筑界,扎哈作为最年轻的,同时也是第一位获得该荣誉的女性建筑师,站在了建筑行业金字塔顶点。一夜之间,她的面孔出现在各种建筑杂志上,为千万人所熟知。而这也成了她向世界展现自己独特的设计表现手法的重要转折点,在这个过程中她也形成了自己的设计风格。

扎哈的设计在最后的十年中呈现出不规则的、连续流动的、柔软的自由形态,这与数字化设计的发展密不可分。对于扎哈来说,数字化技术不仅是一种帮助设计的工具,更是她用于辅助设计思考的手段。她借助数字化技术冲破了封闭思维方式的“围城”,打破了原有的建筑对称、均衡、稳定等禁锢建筑师思维的枷锁,将自然界中的柔软的曲线、曲面运用到建筑设计中,创造出流动、液态、动态塑性的建筑形态。这种流体般的塑性形态意味着传统“界面”概念的消解,空间各个界面相交时产生的线被流畅的曲面所替代,使空间界面具有了连续性,人们在处于各个面的转换中难以察觉,从而形成了空间的流动性,此时建筑也因为曲面和曲线的存在呈现出流动、柔软、自由的形态。传统建筑中一般都有着明显的主次关系或等级秩序,但在扎哈的笔下,这种流体般的建筑形态消除了这种主次关系,将视线集中在建筑空间的任何一点时,我们都会看到建筑是流动的,并且这种流动带有一定的组织性。

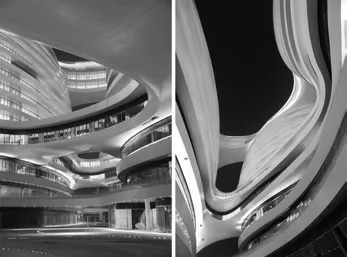

除非是设计中规中矩的“方盒子”建筑,建筑外形上稍微有些不符合常规就必然会遭受到许多的争议与质疑。北京银河SOHO(Galaxy SOHO 2009—2012)还在设计阶段时就造成了一定的轰动,或是批判或是期待,这也是扎哈的设计常常伴随的争论。这个项目是由5座相连而又相互独立的建筑体构成,它们由桥梁连接在一起,形成流畅的建筑外形(图9)。建筑内庭空间的设计是扎哈对中国传统院落的致敬,在建筑内部塑造出一个连续开放的内在空间,各个建筑体在此处交汇,相互延伸交融,共同塑造出流体般的建筑形态,随着建筑的走势,这种流动感进而呈现出强烈的节奏感与韵律感。歌德曾将建筑比喻为“凝固的音乐”,扎哈的建筑则是她舞蹈的伴奏。

除了独特的建筑设计风格外,扎哈也是一位极为善于跨界的大师,从室内设计到产品设计,甚至是舞蹈艺术她都有所涉猎。与建筑不尽相同,虽然都是追求形态上的流动,但在设计小体量物品时扎哈追求的则是客体主义的现实感。

室内设计领域中,以数字化技术和先进的工艺技术作为设计的基础,扎哈充分展现了她运用“曲面”的天赋。只需一眼就可以感受到它的与众不同,普埃塔·阿美莉卡酒店(Hotel Puerta America,2003—2005)的设计中,扎哈将几乎所有界面和家具连成一个整体,地面、墙体、天花板甚至床、座椅、洁具等等都被连接成一个连续的曲面(图10),一切都是流动的。颜色全部采用了白色,白色的墙,白色的门、白色的桌椅和洁具,一切都是白色的。浴室则是整个室内空间中唯一不是白色的地方,它配有橘黄色的卤素灯,为空间增加了一层浪漫的氛围。扎哈的设计很难界定她的风格,可以说是极简主义也可以说是未来主义,但可以知道一切都是白色的,一切都是流动的。

当被问道“未来”的世界时,扎哈说:“我坚信,未来世界的工业产品、建筑,将会与自然界的有机生命相似,不再像今天这样被死板的几何线条、不连续的元素和尖锐的角度所主宰,所有的元素将会融合成一个连续的有机整体。”她甚至宣称:“未来就是曲线的世界。”

与法国鳄鱼(Lacoste)合作,全球限量1000双的牛皮鞋Lacoste Shoes(2008—2009)使用动态流体网格,以符合人体工程学的方式包裹在脚上进行扩展和收缩,创造出一种独特的起伏景象,充分体现了扎哈对“流动感”的掌握(图11)。她将Lacoste的标志进行数字化处理,衍变出一些不断重复的花纹。这个系列利用了扎哈“动态流体网格的演化”概念,让鞋子可以完全贴合脚的轮廓,甚至可以随着人的动作而伸缩。随着人的运动,鞋子上的镭射花纹不断延展收缩、忽隐忽现,呈现出水波纹般的变化。

图9 北京银河SOHO

图10 普埃塔·阿美莉卡酒店

图11 与法国鳄鱼合作的限量版牛皮鞋Lacoste Shoes

四、结语

扎哈·哈迪德的设计理念以及设计方法与表现手法中所显示的几种不同的倾向是不能被独立看待的,它们相互交织、彼此影响,并通过设计作品综合有机地表现出来。就如在北京银河SOHO的设计中,在感受到扎哈对流体形态塑造的同时,亦能体会到建筑的“漂浮”感以及她对“自然”的追求。不只这一件作品,本文中所例举的案例皆可论证。

她以对未来的前瞻性颠覆着我们对空间甚至产品设计的认知,格物致知,引领我们去触摸未来。尽管一直以来建筑界对她的争议从未间断,或许是因为她的设计太过超前、不属于这个时代,但我相信在不久的未来她的展望终将实现。