社交媒体用户倦怠行为演化博弈及仿真分析

2019-10-30张瑞赵栋祥唐旭丽

张瑞 赵栋祥 唐旭丽

摘 要:[目的]为探究社交媒体平台用户倦怠行为形成机制与规律,引导平台向更好方向发展。[方法]结合心理学、复杂系统及决策科学,构建社交媒体平台影响用户倦怠行为分析框架,用演化博弈方法分析平台、用户行为策略,考虑个人异质性和平台环境差异性作用,进行数据仿真。[结论]用户内容资源贡献、时间成本投入、固定收益是影响倦怠行为关键因素。此外,“利他型”用户和 “友好”平台环境氛围有利于用户和平台关系稳定。

关键词:社交媒体平台;网络用户;用户倦怠行为;演化博弈;数据仿真

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2019.11.006

〔中图分类号〕G206.2 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2019)11-0046-09

Abstract:[Purpose]This paper aimed at find out the formation mechanism and rules of users social media fatigue behavior in order to make social media platform develop in better way.[Method]Combined with psychology,complex systems and decision theory,this paper constructed an analytical framework of the user behavior impact of social media platform.Then,we analysed the platform and user behavior strategies by evolutionary game method,and the effect of individual and platform environment difference have been taken into account.Finally,numerical simulation was carried out.[Conclusion]This study showed that the key factors influenced the users fatigue behavior were user content resource contribution,time cost,and fixed income.In addition,the“altruism”behavior of users and the“friendly”platform environment would help the stability of relationship between users and the platform.

Key words:social media platform;web users;user fatigue behavior;evolutionary game;numerical simulation

社交媒体倦怠(Social Media Fatigue,SMF)是指用户在使用社交媒体过程中,由于多方面原因导致用户产生内在疲劳感,使用户使用社交媒体频率降低和使用时间减少,甚至退出社交媒体平台[1]。不少研究指出,用户倦怠行为已经在某些领域的社交网站上开始出现,一些用户对社交媒体的热情开始有所减少[2-3]。美国一项调查表明,34%的青年注销了社交媒体账号,64%暂停使用社交媒体[4]。《中国社交媒体影响报告》同样显示,39%的“90后”声称关闭了社交媒体的推送提醒[5]。种种现象反映,当用户厌倦了社交媒体提供的功能、内容或活动,并感到精神疲惫,就不再积极使用,逐渐转向被动消极的使用行为。这对于社交媒体平台的健康稳定发展具有严重威胁,例如曾经一度流行的开心网在2010-2011年短短1年期间用户数量从1亿2 000万下降到4 200万,短时间内用户大量流失给公司带来了巨大损失[6]。

因此,对于设计者、产品方而言,不仅研究用户接受行为是重要的,用户的消极使用行为也不容忽视。通常,用户对于社交媒体平台的使用,既有微观上个体用户认知能力、理性、情绪稳定性等方面差异,更有宏观上社交媒体类型多样、竞争等复杂现实,使得用户行为变化情况通常难以描述和解释。本文则尝试考虑用户异质性和平台环境差异性作用,从平台与用户关系视角探究用户选择倦怠行为的原因。本文关注的社交媒体平台是基于用户关系的内容生产与交换平台,其运作模式是向用户提供免费服务,依靠广告作为收入来源,并不断推出新的应用和功能,维持或吸引用户的使用,如微信、微博、Facebook、Twitter等。下文中提到的“社交媒体平台”如无特殊说明,均指此类平台。本文通过分析用户倦怠行为决策过程,尝试用演化博弈理论和方法构建社交媒体平台与用户博弈模型,最后运用仿真实验模拟用户行为演化过程,以期为社交媒体平台运营管理、服务优化提供建议。

1 相关研究

针对用户倦怠行为研究多以探寻其影响因素为主导性视角。Bright L F等[7]基于有限能力模型,提出隐私担忧、使用信心对倦怠行为具有显著影响。Dhir A等[8]运用压力源—紧张状态—后果框架验证了被迫性使用和错失恐惧症是造成倦怠行为主要影响变量,抑郁和焦虑是结果变量。谢名家[9]提出倦怠行为形成因素包括情绪耗竭、去人性化、个人成就感和隐私暴露风险。刘鲁川等[10]将倦怠行为影响因素概括為两类:环境因素和个人因素。这里的环境因素指信息过载、服务过载、社交过载和系统质量对用户影响的集合。Zhang S等[11]和Lee A R等[12]在不同的实证分析中,从用户感知过载视角验证了环境因素对倦怠行为的正向影响作用。Karr-Wisniewski P等[13]也指出社交媒体中信息过载会使用户在信息获取过程中意识到认知受限。Thompson D V等[14]证明系统服务过载会导致用户察觉到学习和使用成本较高,由此产生消极情绪。在个人因素方面,更强调个体差异对行为的影响。例如,Lee A R等[15]研究表明五大人格特质可以解释38.5%的社交媒体倦怠行为现象。而且,心理学家对人格影响行为的研究相当广泛,包括特质理论、精神分析理论、社会认知理论和人本主义理论等。其中,特质理论强调个体差异源于人格差异,认为个人特质具有稳定性和持久性,对行为有普遍和一致的影响。

在社交媒体平台与用户行为关系研究上,Karr-Wisniewski P等[13]从激励框架和氛围框架两个方面,分析了平台针对用户个体参与心理采取的策略行为。激励框架包括社会激励(评价积极的回帖、思路一致的新内容贴等)和物资激励(积分、奖金、头衔等);氛围框架指顾客参与内容创造营造的各种氛围(使用网页设计、事件内容本身、回帖的情绪基调等)。从激励角度,张敏等[16]也指出虚拟学习社区的激励表现为满足个体自身某种需求且成就他人利益无关。王慧贤[17]在平台激励视域下构建用户贡献行为博弈模型。从氛围角度,王晰巍等[18]便提出社交媒体平台上良好的信息环境对用户产生积极影响。同时,郑君君等[19]认为惯性需求动机和工具需求动机是影响用户参与社交媒体平台的两大动机。这两大动机实际上与双系统决策模型中基于经验意识的冲动系统和基于事实和价值观的反射系统相对应,双系统模型也常用于个体决策行为,以及自我控制情景研究中[20-21]。

上述研究主要从心理学及决策科学分析用户倦怠行为,为本文探究其形成原因、过程提供了诸多参考。在用户倦怠行为选择过程分析中,涉及两个主体:社交媒体平台和用户。但相关研究主要从用户主观层面上探究影响行为的各种因素,对于从平台与用户关系角度描述用户社交媒体倦怠行为并不多见。虽然于建业等[22]以公共品博弈模型进行了用户信息分享行为研究,但是并未考虑用户行为动机以及决策影响因素的作用,无法对用户行为进行充分性解释。鉴于此,本文试图将用户倦怠行为决策作为一个渐进学习过程深入分析,对社交媒体平台与用户关系进行研究,同时考虑用户个体及平台环境的影响,分析不同场景下用户倦怠行为演化机制与规律,引导社交媒体平台向更好方向发展。

2 问题分析和研究思路

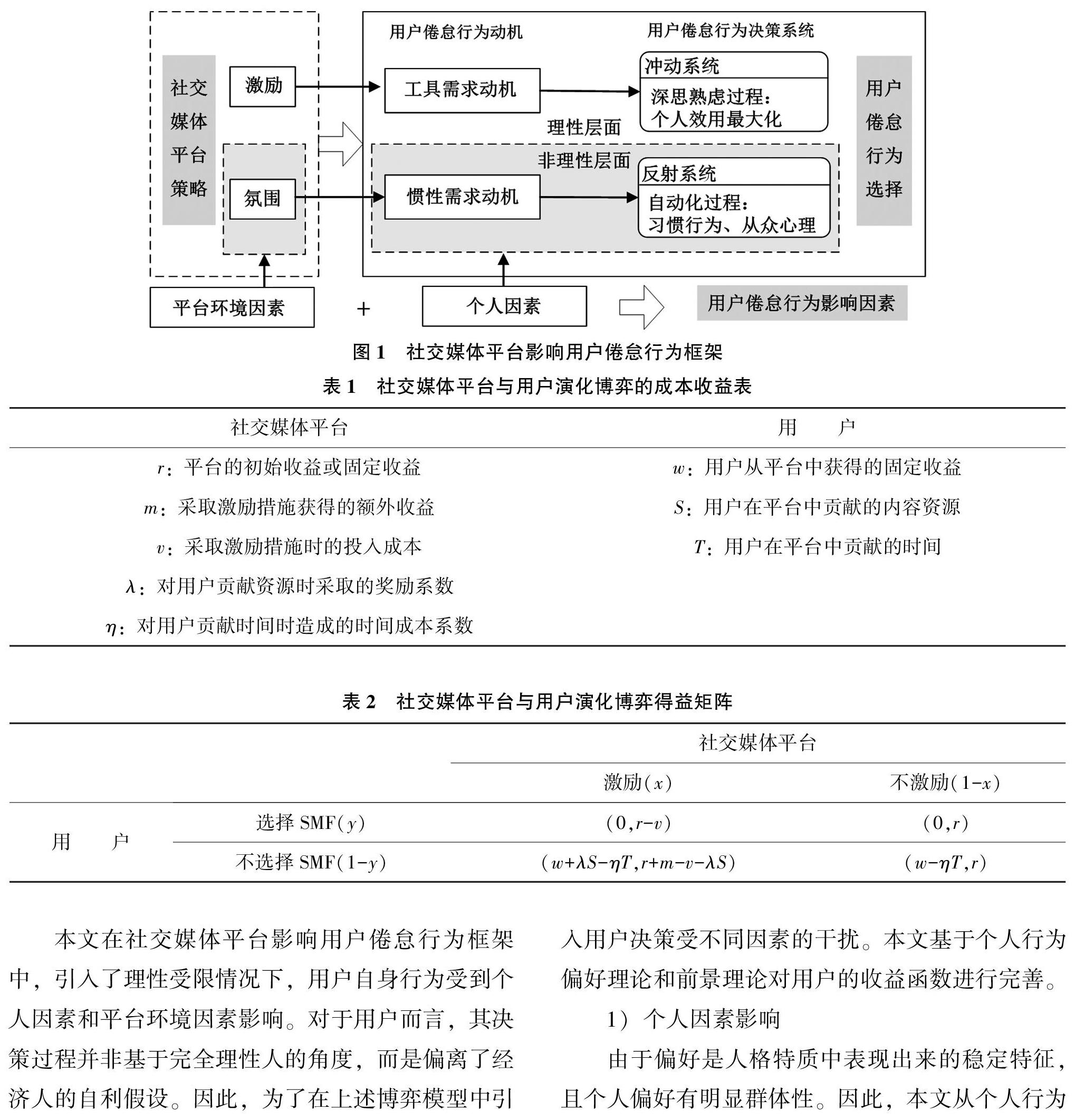

在相关研究基础上,本文梳理出社交媒体平台影响用户倦怠行为过程。1)从社交媒体平台策略角度来看,社交媒体平台可以选择的策略包含激励和氛围两种。从激励层面来看,不论是社会激励还是物质激励,用户对于倦怠行为决策上更多是从效用分析层面进行考虑。从氛围层面来看,平台并不是直接增强用户效用,而是通过人与人、人与环境之间交互作用来改变用户行为动机。2)从社交媒体平台用户行为选择角度来看,自身行为动机是用户采取决策的前提。根据动机—决策对应关系,可认为用户倦怠行为双系统模型包含两个过程:一个自动化过程,由惯性需求动机决定,即用户行为过去惯有的方式采取行动;二是深思熟虑过程,由工具需求动机决定,即根据个人利益最大化采取理性行为。3)与社交媒体平台和用户相对应的宏观影响因素分别是平台环境因素和个人因素,当影响因素和决策问题复杂时,用户的理性局限是非常明显的[23]。此时外部影响因素对用户行为选择发挥重要作用。

经以上分析,本文构建社交媒体平台影响用户倦怠行为框架,见图1。在社交媒体平台采取激励和氛围两种策略情况下,满足用户惯性需求动机和工具需求动机的需要,并运行反射系统和冲动系统两个系统,最后输出用户行为决策结果。由此,社交媒体平台用户倦怠行为选择过程分为两个层面:在理性层面上,通过探讨用户与平台的绝对收益,描述用户行为模型;在非理性层面上,考虑用户倦怠行为选择受平台和用户自身的作用。因此,本文构建平台—用户演化博弈模型,分析用户绝对理性情况下对于倦怠行为的选择问题。此外,对个体和平台环境进行分类,将自身心理偏好引入用户决策过程,由此解释用户有限理性下倦怠行为产生的动因。

3 社交媒体平台与用户演化博弈模型构建

社交媒体作为人们维系关系、获取信息、交流互动的重要平台,并不是纯粹以“信息服务”作为自身定位,更重要的是聚合受众,提供“社交服务”。因此社交媒体主要由三要素构成:关系、信息和互动,它的发展离不开群众基础和技术支持。作为社交媒体平台方,通过结合用户社交属性才能保持平台活力,所以要让用户进行自发贡献,形成长期稳定的用户规模。为此,社交媒体平台可以从激励措施(社会激励和物质激励)获取更多的用户数量,从而获得多方面收益,如广告收入、资产溢价等。从平台服务与用户关系的角度,用户是否响应措施对社交媒体平台尤为重要,若激励措施无效,用户群体规模变小,意味着平台要付出相应的代价。因此,社交媒体平台采取的激励措施,类似于平台建设投资,可能获益,也可能亏损;在选择过程中必须权衡自己的策略使自己利益最大化。对于社交媒体平台带来的负面影响,用户较为在意的是“时间绑架”。用户可以从平台上获得自身的需求,不论是获得物质上或情感上的收益,但是会付出相应的时间成本。从用户角度,不使用社交媒体平台提供的服务,既无损失也无收益;但使用服务,意味着用户将投入时间成本,仍可能得不到相应的价值。

从交易关系角度来讲,平台处于主导地位且理性程度极高,但用户拥有自由选择权力,平台难免受制于用户。从经济利益角度来讲,用户相当于劳动者,而平台占有用户剩余价值,用户处于不利地位。本文将采用演化博弈理论对社交媒体平台影响用户行为过程进行研究,其中社交媒体平台作为完全理性参与者、用户作为有限理性参与者。针对以上问题,本文提出以下假设:

假设1:社交媒体平台在建设期间,已经拥有初始用户,可获得的固定收益。平台可以选择是否采取激励措施,即{激励,不激励}。采取激励措施需要一定的投入,以获取更多的用户数量。如果用户响应平台激励措施,不選择倦怠行为,则此时激励行为便能发挥作用,社交媒体平台由此获得额外收益m。否则,社交媒体平台将会付出相应的激励成本。

假设2:用户可选择策略为{选择SMF,不选择SMF}。若用户选择倦怠行为,双方不合作,用户收益为0。若用户不选择倦怠行为,用户可以从社交媒体平台获得一定内容资源收益w,但是也会因此付出一定时间成本T。不同的社交媒体平台具有不同的时间成本系数η,η越大,表明用户因为参与社交媒体平台而放弃个人利益越大。

假设3:社交媒体平台的本质就是“鼓励分享”,当有了内容资源的流动,构成人与人之间互动的基础,平台才具有生命力。因此,社交媒体平台需要用户主动进行信息分享。社交媒体采取激励措施,鼓励乐于分享的用户,用户在社交媒体平台中的贡献S越大,则有的可能性被社交媒体平台所奖励,λ为奖励系数。

由此可以得到社交媒体平台与用户的成本矩阵表和收益矩阵(见表1、表2)。

4.2 仿真结果

1)初始用户倦怠行为概率变化

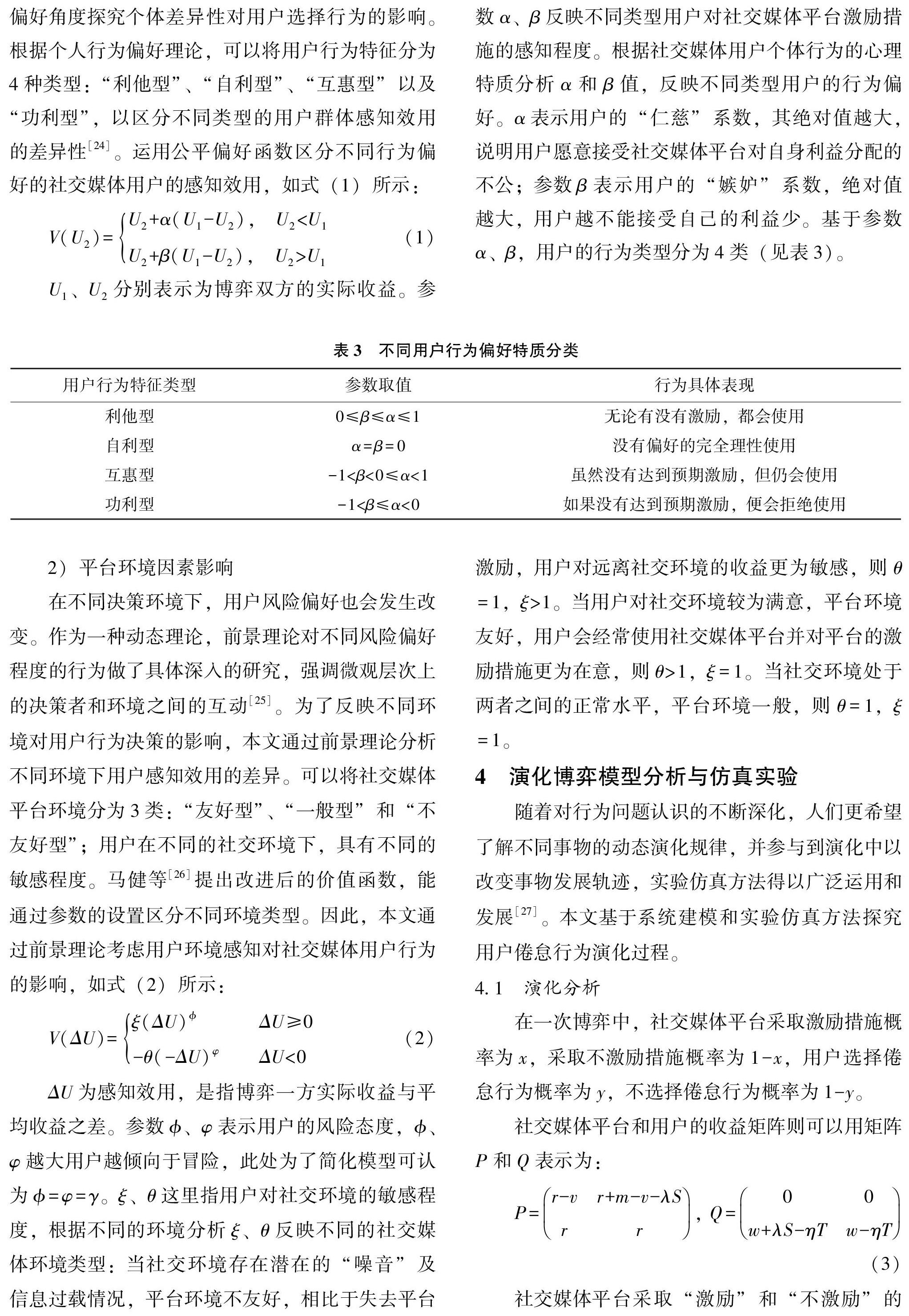

引入系统动力学原理利用Anylogic软件进行建模仿真,通过调整参数大小,观测演化结果,以此来检验构建模型的合理性,同时探究各因素对用户倦怠行为演化博弈的影响。定义外部变量参数M=(x,S,λ,T,η,r,m,v)=(10,40,0.4,60,0.3,2,20,2)。此时满足条件0≤A≤1,0≤B≤1。令x=x*=A=0.5,即社交媒体平台一方初始值为混合策略Nash均衡值。用户SMF行为选择概率y的初始值y=0.6、y=0.8,观察不同初始值下用户选择SMF行为概率的演化过程(见图2)。可见,社交媒体平台进行激励措施概率初始值定为混合策略Nash均衡值时,给定y的初始值,用户采取SMF概率始终围绕均衡值上下波动,系统此时存在1个中心点和5个鞍点,没有稳定点;且系统波动幅度与初始值有关,y=0.8的波动幅度大于y=0.2的波动幅度。由于初始值选取与演化结果无关[29],结果反映当社交媒体平台采取稳定策略时,整个系统难以控制,这时用户采取倦怠行为策略概率难以达到稳定,该结果验证了本文模型的合理性。

2)平台激励作用下用户倦怠行为选择分析

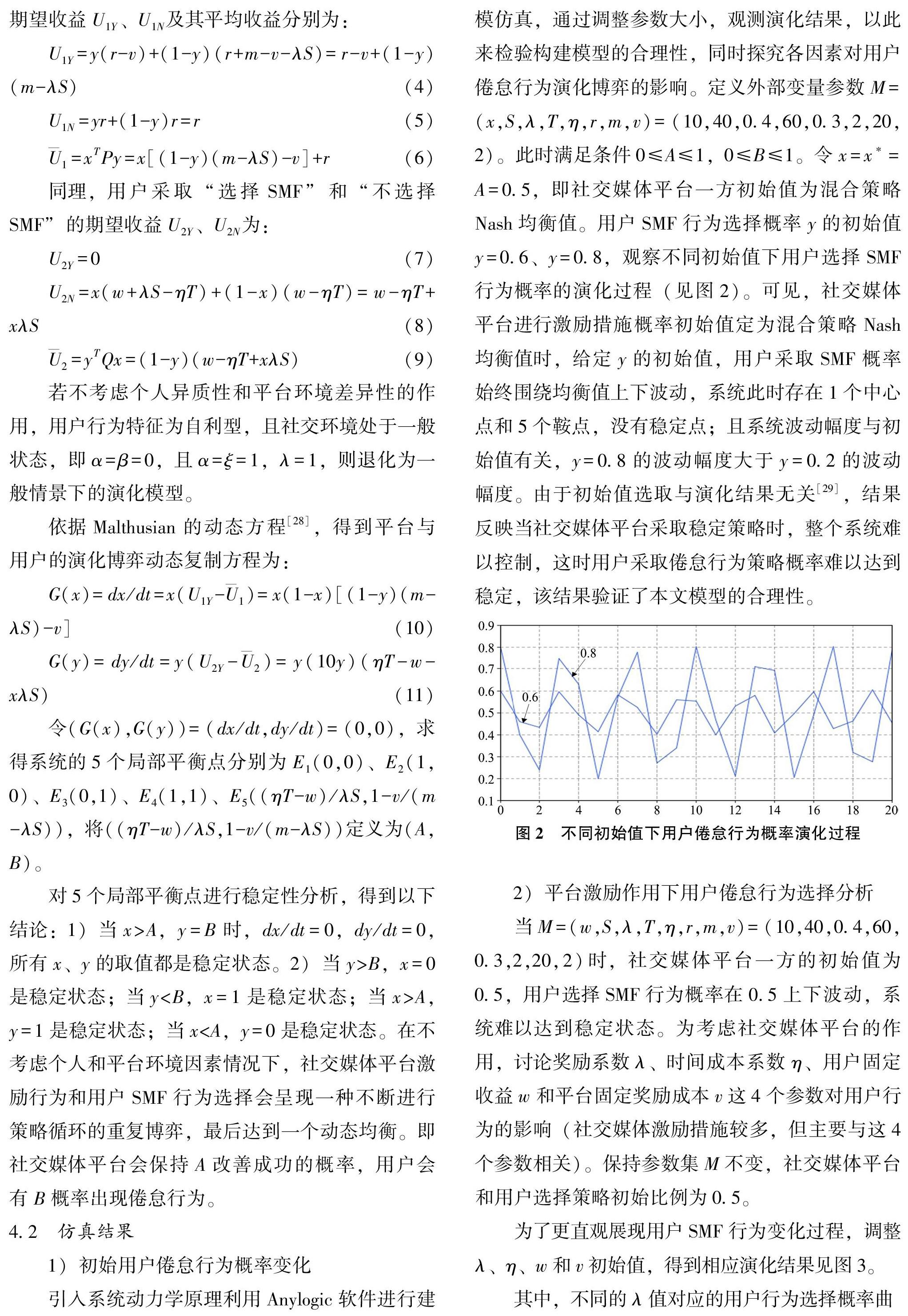

当M=(w,S,λ,T,η,r,m,v)=(10,40,0.4,60,0.3,2,20,2)时,社交媒体平台一方的初始值为0.5,用户选择SMF行为概率在0.5上下波动,系统难以达到稳定状态。为考虑社交媒体平台的作用,讨论奖励系数λ、时间成本系数η、用户固定收益w和平台固定奖励成本v这4个参数对用户行为的影响(社交媒体激励措施较多,但主要与这4个参数相关)。保持参数集M不变,社交媒体平台和用户选择策略初始比例为0.5。

为了更直观展现用户SMF行为变化过程,调整λ、η、w和v初始值,得到相应演化结果见图3。

其中,不同的λ值对应的用户行为选择概率曲线都是经过短暂上升后,迅速下降。即当平台奖励系数λ增加时,用户会在短时间内将自己的行为调整为接受,最后的稳定策略是不选择SMF。所以,用户SMF行为选择概率与λ值反向变动。社交媒体平台通过持续的奖励措施能够对用户SMF起到很好的抑制作用,会促进用户行为选择决策速度,加快系统演化。

时间成本系数η值以步长为0.05从0.05增加到0.15时,η越大,用户的SMF行为选择概率变化越快。当用户在社交媒体平台上的时间系数较大时,会对用户期望效用产生较大的影响,作为平台使用者会采取一定的自我控制行为,即选择SMF概率趋向于1。

用户固定收益w体现在平台建设上,平台能为用户提供固定内容资源收益值越大,则用户就容易对平台保持持续使用关系。当w值为16时,用户选择SMF概率迅速降为0;降低到9时,概率在0.5上下波动;当w值降低到2时,用户选择SMF概率会增加到接近1,但仍然保持周期性波动。持续降低用户固定收益,用户最后都会选择SMF。

当平台奖励成本v以步长为1从3上升到5,用户SMF行为选择概率下降速度变缓慢。由此体现,平台对于奖励行为付出的成本越大,平台的效用则会由此下降,从而平台采取激励措施概率下降,用户的SMF行为选择概率提升。

结果表明,当用户倦怠行为概率变化与奖励系数、时间成本系数、用户固定收益和平台固定奖励成本密切相关。当上述参数发生变化时,演化稳定策略均有所不同。可以得出,短期内用户行为选择与奖励系数、时间成本系数关系更为密切,但长期来说用户固定收益和平台固定激励成本对用户行为的作用更为明显。其中,激励成本越高,用户选择倦怠行为概率反而增加。说明平台对于激励行为付出成本越大,平台效用则会由此下降,不利于双方达成稳定协议。

3)个人和平台差异性对用户倦怠行为影响

对于用户而言,个人因素和平台环境因素是影响用户行为决策的两个关键因素,改变个人因素参数集P(α,β)和环境因素参数集E(θ,ξ,γ)取值,分析个人异质性和平台环境差异性对用户行为的影响。对不同的用户行为特征类型进行分析,用参数α和β取值区分,P(α,β)参数集(0.2,0.2)、(0,0)、(-0.2,0.2)、(-0.2,-0.2),分别代表“利他型”、“自利型”、“互惠型”和“功利型”。社交媒体平台和用户初始策略选择均设为均衡策略0.5,仿真周期为100,见图4。

由图4可知,自利型用户作为完全的理性者,系统波动围绕均衡策略0.5水平上下波动,振幅基本没有变化。而“利他型”和“互惠型”用户,波动幅度随时间增长逐渐变小,用户改变行为策略的冲动被抑制,两种类型的用户SMF行为系统最终趋于稳定状态,且“利他型”用户策略收敛速度较快。“功利型”用户随着时间的增长,震荡程度由小逐渐变大,说明具有该行为特征的用户达到稳定点之前会经历更多的策略选择波动。4种行为特征类型的用户,“利他型”用户对SMF行为抑制效果最好,其次是“互惠型”、“自利型”和“功利性”。但该策略并不能从根本上改变SMF行为的变化趋势,说明用户个人行为特征并不是改变用户SMF行為的直接原因。

不同的平台环境类型,用参数θ、ξ和γ取值区分,E(θ,ξ,γ)参数集(1,2.25,0.8)、(1,1,1)、(1.5,1,2.25),分别代表社交媒体平台环境“友好”、“一般”和“不友好”。社交媒体平台初始策略为0.5,用户初始策略选择为0.4,仿真周期为100,见图5。

演化结果表明,环境“一般”和环境“友好”的情况下,行为波动较小,通过控制社交环境能有效抑制博弈演化过程中波动现象;而对于环境“不友好”的情况,用户行为决策状态变化大,呈现出较大幅度波动,且周期频率增加,此时,用户行为策略难以达到稳定状态。平台环境从“一般”到“友好”,用户行为会更加稳定,行为变动不大;但是从“一般”到“不友好”,用户行为表现强烈,变动较大,行为难以达到稳定状态。

5 结论与启示

本文将心理学理论、行为决策以及演化博弈相结合,综合用户行为决策过程及其主要影响因素,构建社交媒体平台与用户的演化博弈模型,并用系统仿真的方式解释用户社交媒体倦怠行为过程。仿真结果表明:社交媒体平台短期内通过实现奖励、控制时间成本投入对于抑制用户社交媒体倦怠行为具有显著影响,保障用户固定收益对于长期平台建设效果明显,但奖励成本过高不利于双方关系稳定。同时发现用户“利他型”行为特征以及“友好”平台环境有利于用户决策状态趋于稳定。因此,根据上述研究结论,本文对社交媒体平台运营管理、服务优化提出以下建议和对策:

1)关注用户社交媒体活动,实行多样奖励。过去社交媒体平台作为主导性一方,可以从用户生产内容、广告创造内容中获取高额利润,但是不给用户零星报酬,并不利于社交媒体长期健康发展。

2)回归用户社交媒体需求,控制广告投入。社交媒体平台更应该意识到用户社交媒体的真正需求,控制广告投入,将用户注意力留给优质内容。

3)制定用户社交媒体规则,确保内容质量。社交媒体平台可采取不同的手段对自身平台内容进行评价、核实和把关,不仅要确保用户发布内容的自由性,同时要确保平台内容质量,以维持用户在平台上的长期固定收益。

4)提高用户社交媒体服务,加强平臺建设。在实践中,加强社交媒体平台建设是最为保守投入方式,有利于平台的长远发展。同时,优化用户服务,扩大用户规模,确保所有用户在平台中均有机会获取“优质信息”和“深刻关系”,才能从根本上真正降低用户消极使用行为的发生。

5)细分用户社交媒体市场,开展社群运营。社交媒体自发展以来,不同形态社群蓬勃发展,针对某一特定人群或需求的应用产品更能发挥用户的利他特征。从平台开发的视角,挖掘用户“强关系”社交需求、提供更精准细致的推送与服务具有较大开拓空间和发展潜力。

6)注重用户社交媒体体验,优化交互环境。随着社交工具商业化,社交媒体平台运营商很容易忽视社交环境作用。社交媒体平台环境恶化会对用户使用行为带来显著影响。一方面,保持文明、安全、稳定的平台环境,引导用户进行正常有序的人与人之间交往行为;另一方面,注重社交媒体用户体验,提升平台的设计感和适用性,增强用户对平台的信赖。

参考文献

[1]李宏,李微.社交媒体倦怠研究述评与展望[J].情报科学,2017,35(9):172-176.

[2]刘鲁川,李旭,张冰倩.社交媒体用户的负面情绪与消极使用行为研究评述[J].情报杂志,2018,37(1):105-113,121.

[3]Lee C C,Chou S T H,Huang Y R.A Study on Personality Traits and Social Media Fatigue-Example of FacebookUsers[J].Lecture Notes on Information Theory,2014,2(3):249-253.

[4]新华网.逾三成美国青年弃用社交媒体[EB/OL].http://us.xinhuanet.com/,2018-03-14.

[5]郭敏.2017凯度中国社交媒体影响报告[EB/OL].https://cn.kantar.com/,2018-03-19.

[6]Zhao Y,Xu X,Peng X,et al.Understanding the Determinants and Dynamic Process of User Exodus in Social Networking Sites:Evidence from Kaixin001[J].Journal of the Association for Information Science & Technology,2018.

[7]Bright L F,Kleiser S B,Grau S L.Too Much Facebook?An Exploratory Examination of Social Media Fatigue[J].Computers in Human Behavior,2015,44(C):148-155.

[8]Dhir A,Yossatorn Y,Kaur P,et al.Online Social Media Fatigue and Psychological Wellbeing—A Study of Compulsive Use,Fear of Missing Out,Fatigue,Anxiety and Depression[J].International Journal of Information Management,2018,40:141-152.

[9]谢名家.社交媒体倦怠量表发展之研究[D].高雄:国立高雄第一科技大学管理研究所,2012.

[10]刘鲁川,李旭,张冰倩.基于扎根理论的社交媒体用户倦怠与消极使用研究[J].情报理论与实践,2017,40(12):100-106,51.

[11]Zhang S,Zhao L,Lu Y,et al.Do You Get Tired of Socializing?An Empirical Explanation of Discontinuous Usage Behaviour in Social Network Services[J].Information & Management,2016,53(7):904-914.

[12]Lee A R,Son S M,Kim K K.Information and Communication Technology Overload and Social Networking Service Fatigue:A Stress Perspective[J].Computers in Human Behavior,2016,55:51-61.

[13]Karr-Wisniewski P,Lu Y.When More is Too Much:Operationalizing Technology Overload and Exploring Its Impact on Knowledge Worker Productivity[J].Computers in Human Behavior,2010,26(5):1061-1072.

[14]Thompson D V,Hamilton R W,Rust R T.Feature Fatigue:When Product Capabilities Become Too Much of a Good Thing[J].Journal of Marketing Research,2005,42(4):431-442.

[15]Lee A R,Son S M,Kim K K.Information and Communication Technology Overload and Social Networking Service Fatigue:A Stress Perspective[J].Computers in Human Behavior,2016,55:51-61.

[16]張敏,唐国庆,张磊.虚拟学习社区知识贡献行为的激励因素分析[J].情报理论与实践,2017,40(2):86-91.

[17]王慧贤.社交网络媒体平台用户参与激励机制研究[D].北京:北京邮电大学,2013.

[18]王晰巍,曹茹烨,杨梦晴,等.微信用户信息共享行为影响因素模型及实证研究——基于信息生态视角的分析[J].图书情报工作,2016,60(15):6-13,5.

[19]郑君君,刘春燕,沈校亮,等.基于使用与满足理论的社交媒体用户参与研究——考虑问题性使用的中介作用和性别的调节作用[J].技术经济,2017,36(1):123-129.

[20]Strack F,Deutsch R.Reflective and Impulsive Determinants of Social Behavior.[J].PersSocPsychol Rev,2004,16(3):220-247.

[21]Hofmann W,Friese M,Strack F.Impulse and Self-Control From a Dual-Systems Perspective[J].Perspectives on Psychological Science A Journal of the Association for Psychological Science,2009,4(2):162.

[22]于建业,王元卓,靳小龙,等.基于社交演化博弈的社交网络用户信息分享行为演化分析[J].电子学报,2018,46(1):223-229.

[23]谢识予.经济博弈论[M].上海:复旦大学出版社,2002.

[24]丁川,王开弘,冉戎.基于公平偏好的营销渠道合作机制研究[J].管理科学学报,2013,16(8):80-94.

[25]石莉萍.关于前景理论的理论综述[J].财务与金融,2014,(3):76-81.

[26]马健,孙秀霞.基于效用曲线改进的前景理论价值函数[J].信息与控制,2011,40(4):501-506.

[27]盛昭翰,张维.管理科学研究中的计算实验方法[J]管理科学学报,2011,14(5):1-10.

[28]Weibull J W.Evolutionary Game Theory[M].Princeton:Press,1995.

[29]王众托.系统工程引论[M].北京:电子工业出版社,2006:281-283.

(责任编辑:郭沫含)