山西省经济增长因素分析

——基于柯布-道格拉斯函数

2019-10-29闫二旺

闫二旺,蒋 伟,张 瑜

(1.太原师范学院 经济系, 山西 晋中 030619; 2.山西师范大学 经济与管理学院, 山西 临汾 041004; 3.中国人民大学 经济学院, 北京 100872)

1980年,《山西省能源基地建设计划纲要》获得中央批准,山西省开启全国能源基地建设。在20世纪的最后二十年,山西省建立了以煤炭、焦化、电力和冶金等资源型产业为主导的产业体系,经济实现了快速增长。20世纪末,受亚洲金融危机影响,山西省单一、初级和重型化的产业结构脆弱性明显表现出来,山西省GDP增速由1992年的13.8%下将到1999年的7.3%,由此倒逼山西省加快经济结构调整步伐。进入21世纪,经济结构调整和资源型经济转型成为山西省经济发展的主旋律,山西省政府提出了经济结构调整十年规划,2010年山西省获批国家资源型经济转型综合配套改革试验区。但是,山西经济转型处于一个持续徘徊阶段[1],主导产业更替、新旧动能转换长期处于量变积累阶段,资源型产业仍然占居主导或支柱地位,经济难以实现根本性突破,导致经济增长后劲不足。2012年以来,山西省GDP增速断崖式下滑,2014—2016年连续三年低于全国平均水平,2018年山西省人均GDP在全国排名降至第25位。因此,有必要分析反思影响山西省经济转型的因素,加快山西省新旧动能转换,实现山西省经济的高质量发展。

一、21世纪以来山西省经济增长的表现

1978—2017年间,山西省地区生产总值年均增长速度达到9.6%,其环比增长率呈现周期性波动,其周期长度约为8—10年,经历1981—1991年、1991—1999年、1999—2009年、2009年至今四个阶段。[2]山西省经济增长波动与全国经济周期活动基本一致,但由于其产业结构抗干扰能力较弱,因而其波动幅度也大于全国平均水平。21世纪以来,山西省经济增长经历了两个周期:1999—2009年的煤炭“黄金十年”和2009年至今的经济新常态。1999—2017年山西省地区生产总值年均增长速度为10.2%,高于同期全国平均水平(9.3%),其中最高值为15.2%(2004年),最低值为3.1%(2015年),波幅大的特点表现明显。

(一)煤炭“黄金十年”

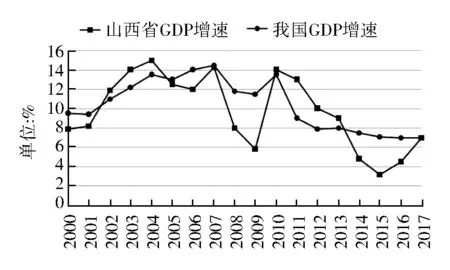

21世纪初,亚洲金融危机结束,我国经济进入复苏时期。这一时期,受煤炭、钢铁等能源、原材料价格上涨的推动,山西经济陡然加速,GDP增长率由1999年的7.3%上升到2004年的15.2%;2002—2007年间,山西省GDP增速均保持在12%以上。2008年受全球金融危机的打击,经济增速急速下降,2009年降至5.4%(见图1)。这一周期正处于煤炭市场的“黄金十年”,山西省煤炭、钢铁、建材等行业获得了快速发展,山西省GDP年均增速达到11.9%,高于同期全国平均水平(10.3%)。

图1 21世纪山西省GDP增速和全国GDP增速

资料来源:根据历年山西省统计年鉴、中国统计年鉴整理。

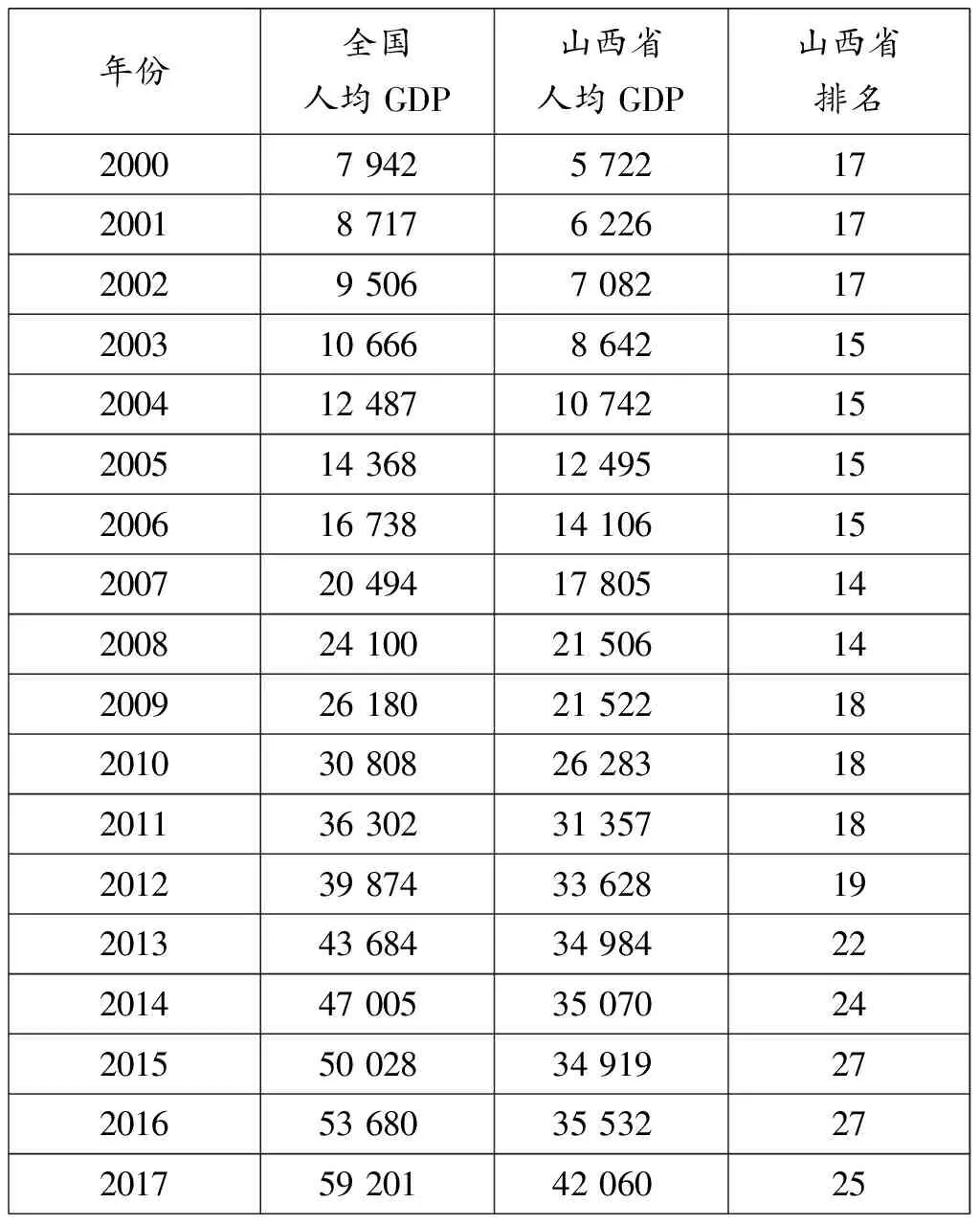

从人均GDP的变化来看,山西省人均GDP由1999年的5 230元提高到2009年的21 522元,是同期全国人均GDP的82.2%;山西省人均GDP的全国排名从第14名降至第18名(见表1),人均收入水平持续保持在全国的中游水平。

(二)经济新常态

面对2008年爆发的全球金融危机,中国政府启动4万亿经济刺激计划。在宏观经济政策作用下,山西省GDP增速从2009年的5.4%上升到2010年的13.9%。但自2012年以来,传统产能过剩引发煤炭等能源原材料价格下跌,山西省经济开始出现断崖式下滑,2014—2016年经济增速连续三年低于全国平均水平,2015年GDP增速降为3.1%,是改革开放以来的历史最低水平。这一阶段,我国处于经济新常态,经济高速增长的态势终止,供给侧结构性改革全面展开。然而,山西省资源型经济转型始终没有突破,新旧动能转换受阻,经济增长缺乏后劲,经济增速跌落至全国平均水平以下。

从人均GDP来看,山西省人均GDP由2009年的21 522元提高到2017年的42 060元,是同期全国人均GDP的71.0%;山西省人均GDP的全国排名从第18名降至第25名,人均收入水平从全国的中游水平跌落到下游水平。

表1 21世纪山西省人均GDP及其全国排名 单位:元

资料来源:根据国家统计局网站数据整理。

二、山西经济增长因素的实证分析

为了探寻生产要素投入对山西经济增长的贡献和作用机理,本文选取了2000—2017年间山西经济增长过程中资本投入和劳动力投入的时间序列资料,运用Eviews 6.0软件进行回归,建立传统生产要素投入贡献率回归模型[3],进而分析各生产要素投入对于经济增长的贡献率的大小,并试图得出相应的经济结论。

(一)模型选择

1928年,由美国学者柯布和道格拉斯联合提出生产函数形式:Y=AKαLβ,其中Y表示产出,K表示资本存量,L表示劳动力投入,α表示资本的产出弹性(0≤α≤1),β表示劳动的产出弹性(0≤β≤1),A反映技术进步程度(假定不变)。该生产函数被称为柯布—道格拉斯生产函数(C-D生产函数),且具有如下性质:当α+β>1时,为规模收益增加,即产出增加多倍于生产要素投入的增加;当α+β=1时,为规模收益不变,即产出增加等于生产要素投入的增加;当α+β<1时,为规模收益递减,即产出增加小于生产要素投入的增加。本文选择柯布—道格拉斯生产函数分析和研究资本和劳动力对山西省经济增长的影响。函数中各变量的含义分别为:Y表示山西省地区生产总值,K表示山西省资本存量;L表示山西省年末从业人员数。

(二)相关数据来源及处理

主要针对山西省地区生产总值GDP(亿元)和资本存量进行计算处理,避免出现因价格水平波动造成的变量无法通过检验,甚至出现最终结果偏离实际经济状况的现象。

1.山西省地区生产总值

山西省地区生产总值采用实际GDP形式,并以2000年为基期进行计算;名义GDP来源于山西省历年统计年鉴,实际GDP计算采用如下公式:

2.山西省年末从业人员

山西省全社会年末从业人员直接通过山西省统计年鉴(2000—2018)可得,无需进行任何处理。

3.山西省资本存量

资本存量需要通过计算得出。目前,资本存量的核算学术界尚存争议,但普遍采用永续盘存法进行资本核算,即:

Kt=kt-1(1-δt)+It

其中,kt为第t年的资本存量,δt为第t年经济折旧率,It为第t年的固定资本形成总额。本文借鉴张军等的研究成果[4],选择山西省多年资本折旧率为9.6%;采用张晋娟的研究成果[5],确定山西省2000年(基期)的资本存量约为1 511.148亿元;山西省历年固定资本形成总额(按当年价)及其指数通过国家统计局网站和山西省历年统计年鉴得到,将相关数据带入资本存量计算公式即可得到山西省历年资本存量,见表2:

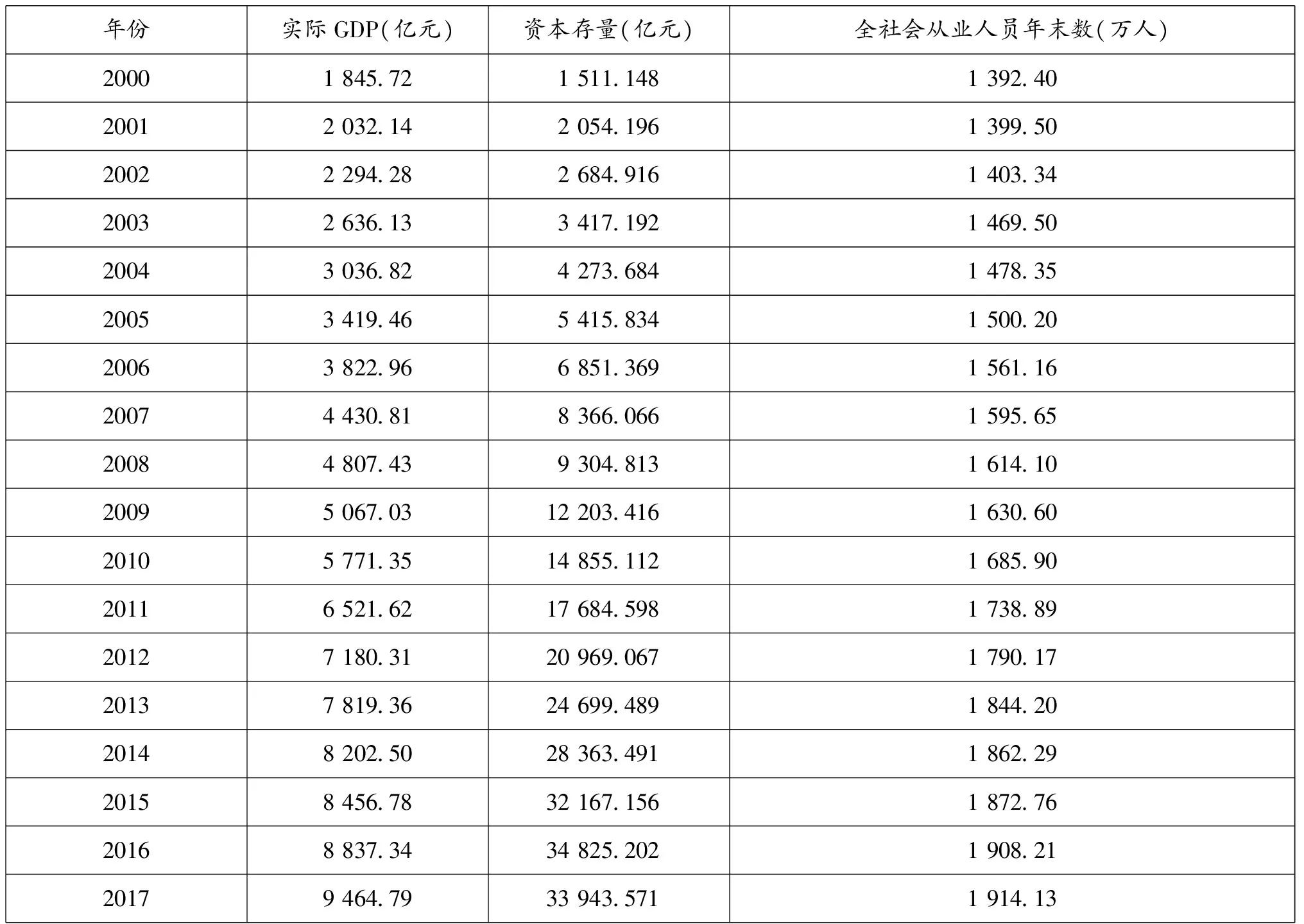

表2 山西省实际GDP与各要素投入统计表

资料来源:国家统计局网站、《山西省统计年鉴》(2005—2018)。

(三)模型求解

在运用时间序列数据进行回归时,为避免伪回归,消除异方差,同时在不改变时间序列数据的性质及其相关性的前提下,保证数据的平稳性,对C-D生产函数取对数如下:

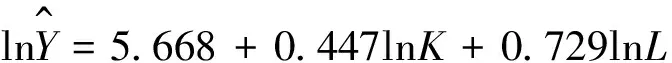

将处理之后的数据输入Eviews6.0,根据回归结果可知,回归方程为:

t=(4.920) (9.861) (1.785)

F-statistic=2 778.911

据此,模型的可决系数高达0.997 3,且F统计值高达2 778.911,则可以认为模型整体的拟合效果较好,方程较为显著。换言之,山西省实际GDP变动的绝大部分可以由资本存量和从业人员变动来解释。在变量的显著性检验上,资本存量和从业人员这两个变量较为显著,能够通过α=0.1的检验,说明在其他要素投入不变的情况之下,资本存量和全社会年末从业人员数分别对山西省实际产出有显著影响,故模型最终可以确定为:

Y=e5.688K0.447L0.729

1.资本的产出弹性

山西省资本的产出弹性α=0.447,表明资本存量每增加1%,山西省总产出会增加0.447%,说明固定资产投资对山西省经济增长产生明显的推动作用。与其他省份相比,山西省固定资产投资的增速相对较低。2000—2017年间,山西省全社会固定资产投资增速只有15.2%,低于全国平均增速(19.1%),在全国各省市中列第28位。

2.劳动力的产出弹性

劳动力的产出弹性β=0.729,表明劳动力投入每增加1%,在其他条件不变的情况下,总产出增加0.729%,劳动力投入对山西省经济增长的贡献率高于资本投入。与其他省份相比,山西省劳动力投入增长较为缓慢。2008—2017年间山西省城镇单位就业人口年均增速仅为1.5%,低于全国平均增速(3.2%),在全国各省市中列第28位。

3.规模报酬特性

α+β=1.206,显示该生产函数具有规模报酬递增的特征,表明在现有技术水平上扩大生产规模有利于增加产出,由此也反映出山西省经济已经具有集聚效应,资源利用初步具备集约化特征,发展态势良好。

(四)计量经济学检验

1.异方差检验

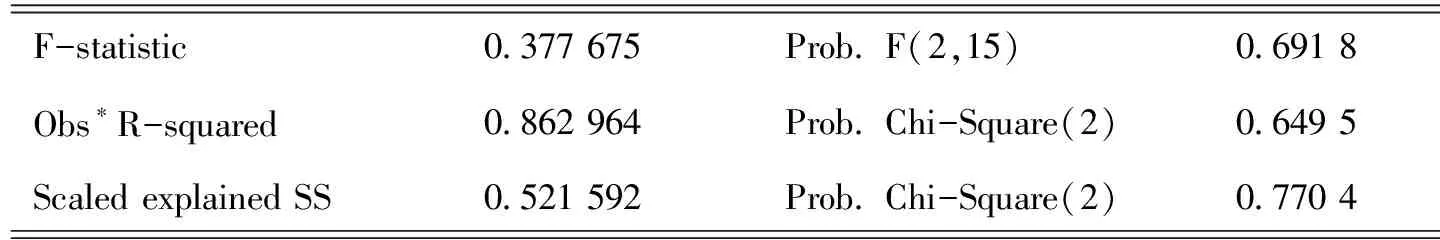

由于本文样本数据不是足够大,且解释变量较多,故不宜采用White(怀特)检验,而选用Glejser(戈里瑟)检验法。检验结果如下:

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic0.377 675Prob. F(2,15)0.691 8 Obs∗R-squared0.862 964Prob. Chi-Square(2)0.649 5 Scaled explained SS0.521 592Prob. Chi-Square(2)0.770 4

由检验结果知,P=0.649 95大于给定显著性水平α=0.05,则表明不存在Glejser检验的异方差。

2.自相关检验

根据回归结果,DW=1.548 194,且n=18,解释变量k=2,经查表可知,临界值dL=1.16,dU=1.39。根据检验规则,满足dU 依据模型判断,山西省劳动力产出弹性大于资本的产出弹性,说明在21世纪的前二十年中,山西省劳动力投入对经济增长产生较大的推动作用。但是,从有关山西省经济增长的文献中可知,山西省存在明显的“资源诅咒”现象,大量的人力资本被挤出。[6]可见,推动山西省经济增长的劳动力源泉主要是劳动力数量增加。随着山西省资源型经济转型的逐步深入,要维持较高的劳动力的产出弹性,山西省就必须不断提高劳动力的人力资本含量,在劳动力数量增加的同时,大幅度提升劳动力质量,进一步改善劳动力结构。提高劳动者素质的途径有两个方面:一方面,要加大人才引进政策的力度,尤其要注重高端制造业的人才引进,以支撑山西加工组装工业的发展;另一方面,要加大现有劳动力的在职培训,尤其要注重发掘青年创新型人才,推动各行各业的全面创新。 依据模型判断,山西省资本的产出弹性小于劳动的产出弹性,说明资本增长对经济增长的贡献较低。山西省的“资源诅咒”现象,不仅表现为人力资本的挤出,而且也存在明显的物质资本的挤出,储蓄资金向投资资金转换不畅,大多数制造业企业存在不同程度的资本短缺问题。而且,山西省宏观生产函数处于规模报酬递增阶段,加大资本投入,进而扩大劳动力投入,有助于更快地提高山西省的产出规模。可见,快速增加资本投入是提高山西省经济增长速度的关键因素之一,其主要路径如下:其一,以国家级和省级开发区为重点,通过改善投资环境,吸引境内外投资,特别是汽车、化工、电子等加工组装工业的产业资本,增加高精尖机器设备的引进;其二,完善投融资体系,发挥财政资金的引导作用、信贷资金的主渠道作用,形成多元化融资渠道;其三,强化融资服务支持体系,完善融资担保支持体系和信用评级平台体系,发展壮大服务于中小企业的金融中介服务组织。 本文运用柯布-道格拉斯函数模型分析了资本与劳动力投入变化对山西省经济增长的作用,并未讨论全要素生产率(TFP)的变化对山西省经济增长的贡献。但是,随着经济增长方式由要素驱动向创新驱动的转变,提升全要素生产率将成为推动山西省经济增长的新动力。全要素生产率的提升有赖于全面创新,其包括技术创新、制度创新和空间创新三个方面。[7]其一,通过技术创新完善新兴产业链条,促进高端装备制造、新能源汽车、现代煤化工和电子信息等战略性新兴产业规模化发展;其二,通过深化“放管服”改革,持续释放市场的潜力和活力,激发各类主体投资的积极性,特别是山西省中小企业创新、转型的激情;其三,推动山西省各级各类开发区的开放与转型升级,特别是发挥山西省转型综合改革示范区的引领和带动作用。三、模型评价与政策建议

(一)改善劳动力结构

(二)加大资本投入

(三)提高全要素生产率