喀斯特地区土地利用与旅游发展的互动研究

——以荔波樟江风景名胜区为例

2019-10-29许玉凤陈洪升傅良同高礼安陈如霞高长春

许玉凤,陈洪升,傅良同,高礼安,陈如霞,高长春

(1.黔南民族师范学院 民族地区可持续脱贫与乡村现代化治理研究中心,贵州 都匀 558000;2.黔南民族职业技术学院,贵州 都匀 558000)

0 前言

西南喀斯特地区拥有独特的自然景观和丰富多彩的民族文化景观,但由于长期受社会经济水平低、交通基础薄弱、自然环境脆弱等因素的制约,气象灾害和地质灾害易发多发,喀斯特贫困地区是国家扶贫攻坚的主战场之一。实践证明,发展乡村旅游是民族贫困山区实现乡村振兴的重要途径,是解决“三农”问题、助力脱贫攻坚的重要渠道[1]。旅游业在改善公共基础设施、优化产业结构、拉动地方经济增长、缓解就业压力、促进文化交流等方面发挥了重要作用[2],成为现代服务业的重要组成部分,带动了服务业规模的扩大和服务质量的提升,已成为民族特困地区经济发展的主导产业。与此同时,随着人口急剧增加、城镇化发展迅速、旅游开发规模扩大,喀斯特地区的贫困县市土地利用方式和地表覆盖状况、土地利用形态发生了变化[3]。社会经济转型发展与土地利用方式变化相互作用、相互影响[4-6],城乡建设用地的扩张是经济发展的必然结果[7-9],区域土地利用转型和主导功能转化[10-11]反映了区域所处的社会发展阶段[12-13]。土地是人类经济社会活动的空间载体[14],在全球变化和人类社会发展的背景下,土地利用变化已成为可持续发展的重要因素[15]。伴随着现代服务业的兴起和大众旅游时代的来临,喀斯特旅游区以其地方特色、浓郁文化等优势,逐渐成为旅游者休闲度假的重要目的地和旅游投资开发的热点区域。贵州省作为国家首批生态文明建设试验区,在国家生态文明建设战略实施的重要时期,对推进喀斯特贫困山区的科学、健康、可持续发展具有重要的理论价值和现实意义。

荔波县位于贵州省南部山区,其樟江风景名胜区是旅游业发展的核心区域。随着景区旅游业的开发和旅游人数的增加,荔波县也加大了对旅游基础设施及服务设施建设的力度。近年来,景区的快速发展在促进区域土地利用功能转换、空间景观格局变化的同时,导致了生态环境恶化、土地利用错位等现实问题[16]。因此,樟江风景名胜区作为生态涵养、文明传承和旅游开发的重要载体[17],在发展转型的重要时期,亟需合理的空间布局和发展模式,协调生态保护和旅游开发的矛盾。合理开发利用土地资源,坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,“绿色”和“发展”兼容互利,促进荔波县樟江风景名胜区的健康发展。

1 研究概况

1.1 研究区域

荔波县地处黔滇交界处,为典型的喀斯特地貌,属于“桂黔滇喀斯特石漠化防治区”水土保持类型国家重点生态功能县[18],是生态环境脆弱和石漠化敏感的区域。樟江是荔波县内最大的河流,荔波樟江国家重点风景名胜区为国家5A级旅游景区,包括小七孔风景区、大七孔风景区、水春河风景区、樟江风光带、茂兰喀斯特原始森林保护区、观音峰休闲度假区等八大自然景区,以及邓恩铭故居等红色景点。

荔波樟江风景名胜区是典型的喀斯特旅游区,1994年经国务院审定后公布为第三批国家级风景名胜区,2007年被评为“中国南方喀斯特”世界自然遗产地。荔波是全国级的贫困县,但拥有类型多样、品味较高的旅游资源。旅游扶贫作为把扶贫攻坚和发展旅游相结合的有效方式,已成为荔波脱贫攻坚的重要抓手。研究表明,旅游业已经成为荔波重要的支柱产业[19]。

荔波县内的樟江流域是旅游发展的核心区域,因此沿樟江干流作缓冲区(图1),研究其土地利用变化,可以反映其旅游发展对土地利用变化的影响,揭示旅游发展与土地利用变化的互动机制。

图1 荔波樟江风景名胜区位置及其土地利用类型空间分布

1.2 数据来源

土地利用类型数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心。本文采用中国土地利用/土地覆盖数据的一级分类,将研究区土地资源分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用土地6类。该数据从遥感监测实用操作性出发,紧密结合全国县级土地利用现状,在适用性方面具有极其重要的现实意义。

2 研究方法

2.1 单一土地利用动态度

用来描述某种土地利用类型在一定时间内的变化,能够准确预测土地利用结构的变化,计算公式为:

(1)

式中,K为某土地利用类型动态度;Ub、Ua分别为研究期末与研究期初的某种土地利用类型的数量;T为研究时间长度。

2.2 土地利用结构变动速度

利用土地利用结构变动速度反映土地利用类型的变动速度,计算公式为:

(2)

式中,v为土地利用结构变动速度,pit、pi0分别为研究期末与研究期初的某种土地在土地利用中的比重;T为时间间隔年份;n为土地利用类型数量。

2.3 土地利用结构均衡度

利用土地利用结构均衡度反映区域土地利用的均质性,计算公式为:

(3)

式中,J为土地利用结构均衡度;Pi为研究区某种土地利用类型面积占该区域土地总面积的百分比;T为时间间隔年份;N为土地利用类型数量。

2.4 土地利用转移矩阵

可以具体分析不同土地利用类型的变化特征及其转化方向,反映每一个时期内土地类型的转化,便于了解研究初期各类型土地的流失去向以及研究末期各土地利用类型的来源与构成[20]。其计算公式为:

(4)

式中:S代表各土地利用类型面积;n代表土地利用的类型数;i、j分别代表研究初期和研究末期的土地利用类型。

2.5 人类活动干扰程度

借鉴已有研究成果,评价研究区内人类活动的强度和趋势[21-22]。首先确定不同土地利用类型的人为干扰等级[21],利用人为干扰指数分析研究区内生态环境受到人类活动的干扰程度[23],计算公式为:

(5)

式中,M为研究区内的人为干扰度;A和Ai分别为研究区总面积和第i种土地利用类型面积;Pi为第i种土地利用类型的人为干扰度相对值。

基于人类干扰指数变化率表征研究时段内的人类干扰变化趋势,计算公式如下:

(6)

如果ACR>0.1,表示人类活动的干扰呈现增强的发展趋势;如果ACR<-0.1,说明人类活动的干扰呈现减弱趋势;如果ACR在-0.1~0.1之间,表示人类活动的干扰程度基本保持稳定。

3 结果与分析

3.1 樟江旅游区土地利用变化分析

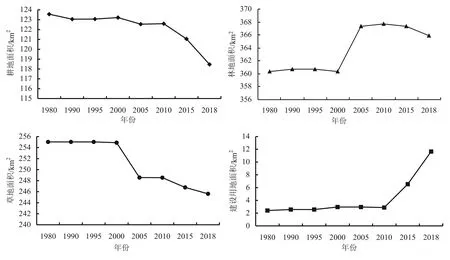

3.1.1 樟江旅游区土地利用数量变化 1980~2018年樟江旅游区不同年份土地利用类型呈现显著变化,其中耕地和草地面积减少,林地、建设用地面积增加(图2)。从研究期初和研究期末的增减幅度来看,耕地和草地减幅分别为2.62%和3.77%,林地、建设用地增幅分别为2.29%和181.66%。

耕地的面积变化大致分为3个阶段,1980~2000年间为第1个减少阶段,2000~2010年为第2个减少阶段,2010~2018年为第3个减少阶段(图2),主要在于退耕还林还草政策的作用,同时2010年城镇化迅速发展也是重要作用。其中,水田和旱地面积减少幅度分别为1.98%和3.14%,旱地面积减少较多,主要用于基础设施建设用地(表1)。

林地面积在2000年以前变化不大,2000年后迅速增加,2010年后稍有减少(图2)。其中,林地、灌木林地和疏林地增加幅度分别为0.54%、2.09%和6.02%,主要是由于生态退耕政策与天然林保护工程实施,贵州、重庆等西部地区林地面积显著增加,国家退耕还林还草政策成效显著[24]。

草地面积在2000年以前变化不大,2000~2005年减少较多,2005年后一直在减少。其中高、中、低覆盖度草地增减幅度分别为69.91%、-1.42%和-12.96%,低覆盖度草地减少面积较大。主要转为林地、建设用地和耕地(表1)。

建设用地面积在1980~2000年、2000~2010年、2010~2018年期间变化特征不同,其中2010年后面积增加较快(图2),主要由耕地、林地和草地转化而来(表1)。其中,城镇建设用地增幅较大,为356.17%,道路等基础设施用地增幅为236.55%,农村居民点用地增幅为71.17%,其次为基础设施建设用地。2000年西部开发政策的实施带动了城乡建设用地的增加[24]。一方面由于常住人口的增加,导致居民建设用地增加,另一方面餐饮、住宿等建设用地规模不断扩大,同时,相关的服务业等第三产业用地规模不断扩大。

未利用地增幅较大,但由于总体面积不大,增加数量较少。水域面积变化不大。

表1 樟江风景名胜区缓冲区内土地利用转型

图2 1980~2018年樟江风景名胜区缓冲区内不同土地利用类型面积变化

研究期间,各类用地之间互有转化。耕地转出5.13%,主要向建设用地、林地转移,耕地流失地区主要在永春河景区、大小七孔景区以及周边林地。建设用地转入了77.49%,主要为基础设施建设用地。从不同土地利用动态度来看,建设用地年变化率为9.81%,变化速度最大,其次为林地,年变化率为0.04%;耕地和草地年变化率分别为-0.11%和-0.09%。1980~2018年以来,土地利用变化的趋势表现为耕地和草地减少,林地和建设用地增加(表1)。交通、邮储、金融、酒店餐饮住宿、娱乐等促使土地经济效益增加,土地利用类型发生改变,建设用地扩大。

3.1.2 土地利用结构变化 根据土地利用结构变动速度可以了解不同时期土地利用结构变化。研究期间,樟江旅游区的土地利用结构变动速度为1.49%。分析计算结果表明,2005年以前的各阶段土地利用结构变动速度缓慢,2005年之后变动速度加快。其中2005~2010年、2015~2018年间樟江旅游区土地利用结构变动比较剧烈,土地利用结构变动速率分别达到36.72%和25.13%。

根据土地利用结构均衡度可以了解研究期间土地利用的均质特点。研究表明,樟江旅游区的土地利用结构均衡度一直保持在0.57左右,均衡度变化不大。

3.2 人为干扰度对土地利用的影响

3.2.1 人为干扰动态变化 研究区内几乎不存在无干扰类型土地覆盖,未利用地等面积比例较小;中度干扰所占面积比例最大,占48.5%以上,其次为轻度干扰,占33.5%左右,重度干扰所占面积比例约占16%左右,严重干扰所占面积比例占1%左右(图3)。

1980~2018年间,轻度干扰和重度干扰面积比例逐步减少,且在2000年后减少幅度增大,这主要是由于退耕还林还草政策的实施,生态保护受到重视。中度干扰和完全干扰面积比例逐步增加,中度干扰在2000年之后增加幅度增大,说明研究区重视生态建设和林业发展,林地保护取得明显成效。完全干扰面积在2010年后增加幅度增大,主要是旅游核心区的发展和城镇化建设步伐加快,城乡建设用地面积大幅度增加,说明人类活动对自然环境的干扰不断增强,因此,需要积极提升旅游环境保护和旅游快速发展的协调能力。

图3 研究区不同人为干扰等级面积变化

3.2.2 人为干扰趋势分析 从整个研究区来看,荔波樟江风景名胜区属于中度人为干扰区域,人为干扰指数值由2.35上升高到2.38(图4),人类干扰在不断增强,尤其是2010年后增加幅度进一步加大。主要是旅游业和城镇化的发展改变了土地利用格局,居民区建设、宾馆酒店、相关服务设施等生活用地面积增加,人类生活垃圾、污水排放、交通带来的空气污染等生态保护压力增加,如何协调生产生活和生态协调发展,需要引起充分重视。

研究期间,人类干扰度指数变化率呈上升趋势,有明显的阶段变化(图5)。2010年前变化不大,稍有波动;2010年后变化趋势显著上升,表明2010年后研究区的人类活动影响强度增大。具体来看,1980~1990年和2000~2005年间这2个阶段的人类活动干扰度指数变化率呈减弱趋势,1990~1995年和2005~2010年人类活动干扰度指数变化率呈现正常状态,1995~2000年、2010~2015年和2015~2018年间呈增强趋势,且2015~2018年间干扰程度增强趋势明显,说明随着旅游业的发展和城镇化的加速,人类活动对生态环境的影响程度正在逐步加深。

3.3 荔波县旅游发展与土地利用分析

3.3.1 荔波县旅游业发展分析 荔波县30多年的发展历程可以分为初步发展阶段和加速转型阶段。

1986年,荔波县独特的喀斯特森林、山、水、洞、湖等被发现,国内外观光者络绎不绝,旅游业因此逐步发展。1987年,荔波茂兰喀斯特原始森林国家级自然保护区成立;1990年,小七孔景区成为省级旅游风景名胜区;1992年,荔波成为省级旅游开放区;1994年,荔波旅游风景名胜区成为国家级风景名胜区;1996年,荔波被联合国教科文组织纳入“国际人与生物圈保护网络”(MAB);1999年,荔波县成立旅游局;2007年,荔波被列为“中国南方喀斯特”世界自然遗产地;2015年,升级为荔波樟江国家5A级旅游景区。总体来看,2007年荔波旅游业发展开始驶入快车道,2015年荔波旅游业实现了转型升级,旅游业迅速发展,旅游接待人数和旅游收入增长加速。由于数据的可获得性,利用旅游总收入来反映旅游发展状况(图6)。

图4 研究期间人为干扰指数变化

图5 不同阶段人类干扰指数变化率

2017年荔波县开始进行全域旅游优化升级,投资力度加大,基础设施建设增加。乡村旅游发展迅速,旅游从业人员达到2万余人,入境游客比上年增长31.48%,实现旅游收入同比增长35.46%。

3.3.2 土地利用变化与旅游业发展的互动分析

3.3.2.1 旅游发展政策与制度、法规等对土地利用变化的影响 现代旅游发展中政策法规等已成为影响地方和国家经济发展的关键因素,对人们的行为起到约束作用。《荔波县“十三五”发展规划》、《荔波县旅游发展总体规划(修编)》依据各区域各乡镇地理位置、资源环境、民风民俗等特点规划打造景区景点,布局特色产业;在空间布局上,按照荔波“布水苗瑶”四大民族分布,布局旅游线路和旅游景点,规划和开发民族村寨建设,让游客体验荔波民族文化,由观光旅游向体验旅游转型。

借助旅游业发展第一、二、三产业,促进了城镇化发展,并形成了可持续发展,建设了生态观光农业园区,发展了旅游产品加工业,优化布局和规范管理了酒店、餐饮服务业,提高了旅游从业人员综合素质,提升了旅游服务能力和水平。

3.3.2.2 旅游经济发展对土地利用变化的影响 荔波县生态良好、气候宜人、风景奇特。良好的区位优势和生态优势具有发展生态旅游的天然条件。荔波县在2015年3月提出了全域旅游模式,发展“旅游+”模式,完善产业链是荔波发展地方经济的重要措施。根据游客反映和其他景区的具体问题制定了相关措施,对涉及旅游“吃、住、行、游、购、娱”方面实行了明码标价制度。为了发展旅游业,构建了完善的交通网络,完善了基础设施。通过景区直通车模式,保护了环境,缓解了旅游景区交通拥堵等问题。目前荔波正在优化内部交通,加快旅游交通基础设施建设,构建立体旅游交通体系,促进荔波全域旅游顺畅发展。

荔波县始终坚持生态产业化、产业生态化的基本思路,坚守发展与生态2条底线,乡村旅游发展呈现良好的发展态势,走出一条“百姓富、生态美”的绿色崛起新路。

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)1980~2018年间,荔波樟江旅游景区土地利用发生显著变化,耕地和草地面积减少,林地稍有增加,建设用地增加最快。其中,交通设施建设用地增加幅度最大,其次为城镇建设用地。耕地中旱地减少幅度大于水田;草地中低覆盖度草地减少幅度最大;高覆盖度草地面积增加。退耕还林政策实施后退耕还林还草成效显著。

(2)土地利用结构变化中,2005~2010年变化速度最大,其次是2015~2018年间的变化。表明,西部大开发实施之后,荔波县的城镇化速度逐步加快。

(3)从人类活动的干扰程度看,以中度干扰为主,完全干扰面积比例增加幅度较大,人类干扰呈上升趋势。

(4)从荔波县旅游业发展来看,旅游景区的发展,加快了城镇化的规模和土地利用类型变化的速度,使得土地利用类型向多样化转变,在景区发展过程中,建设用地增加最快;同时,政府支持力度和相关政策的实施促使土地利用类型的转变,促进了旅游业的发展,同时也影响了土地利用变化,因此,在今后的土地利用规划中,要从旅游用地的角度出发,合理规划土地利用方式,促进区域土地资源的可持续利用。

4.2 讨论

荔波樟江风景名胜区旅游资源丰富,近年来旅游业发展较快,但在保持“生态与发展”底线、保护生态环境、促进生态文明建设的背景下,仍然存在一些亟待解决的问题。

(1)做好基础设施的支持力度,打通旅游热点到旅游特色景点的“最后一公里”瓶颈,“交通顺畅”“食宿便利”是吸引游客的最大优势。

(2)加大旅游资源的调研力度,挖掘优势资源,整合质量不高的景区景点;优化产业结构,开发挖掘新的旅游景区景点,通过对现有景区景点的优化组合,实现旅游资源的转型升级。

(3)加强与已创建品牌旅游景区之间的沟通和连接,加强与相邻景区、客源地的交流互动,完善信息沟通;深化与周边优质旅游景区的合作,实现优势互补,相互宣传、协同发展、互利共赢。

(4)增强宣传力度,创新营销方式,利用新媒体等多种方式推广旅游优势资源。旅游品牌宣传是旅游发展的重要环节,如果不能正确宣传,旅游资源就不能转化为经济优势。因此,要规划荔波旅游品牌的定位和特色,做好推广方案,结合媒体宣言和口碑宣传,做到多元推广。

(5)加强生态环境保护意识,守住“生态和发展”底线。景区的发展带动了经济的发展,餐饮住宿等相关产业发展迅速,与此同时,垃圾、污水排放等环境问题开始凸显,需要采取积极措施,保持山青水绿的优势。

(6)实施旅游质量提升理念,与地方高校联合培养高质量的旅游工作人员,树立黔南旅游形象,打造黔南旅游品牌,借助质量提升竞争优势,促进旅游业的持续健康发展。