西部山区城镇体系人口容量研究

——以陕南地区为例

2019-10-21邢海虹杜建括

邢海虹, 李 双, 杜建括

(陕西理工大学 历史文化与旅游学院 秦巴生态环境与旅游开发研究所, 陕西 汉中 723000)

18世纪末马尔萨斯《人口原理》的发表使得人口承载力问题被广泛关注,促进了人口容量思想的萌芽。国内人口容量研究从20世纪30年代至今不断推进。目前,区域人口容量研究或者以某一自然资源为约束条件进行研究,如谢高地等[1]、潘竟虎等[2]、杨开忠[3];或者以系统动力学、生态足迹法等方法研究多因素人口容量,如艾尼瓦尔·聂机木[4]、陈金泉等[5]、陈勇等[6]。城镇是一个人口与二三产业高度密集的区域,城镇人口容量研究更关乎区域可持续发展。当前,城镇人口容量研究有两个特点:(1)大量借鉴了自然资源约束法,如北京社科院[7]、于子江等[8]基于水资源、耕地资源(粮食)等对北京、乌鲁木齐研究了城镇人口容量。但若将区域视为开放系统,则水、耕地资源都不能成为城市人口容量的限制条件,建设用地对城市人口容量的约束被注意到,如彭立等[9]基于建设用地计算了贵州六盘水的人口承载力,李王鸣等[10]在研究杭州人口容量中也使用了建设用地指标。(2)众多研究以单个城市来研究人口容量,但是在区域城镇化过程中,人口既可转移到小城镇,也可转移到区域中心城市,还可以异地转移,从城镇体系人口容量出发更有助于区域层面的人口城镇化政策制定。

中国山地面积约占国土总面积的70%,山区人口约占全国总人口的45%。交通阻断性、环境脆弱性与经济边缘性导致山区社会经济发展落后,经济发展总体水平和城镇化水平远低于全国平均水平[11]。近年来,伴随我国经济发展和城镇化进程的不断推进,山区城镇化速度加快,出现了“城镇上山”“削山造地”等论调以解决山区城镇用地限制问题[12-13]。山区城镇化活动主要集中在盆地区和坝区,用地条件的制约性极强[11],基于用地指标研究山地城镇化的人口容量问题具有一定的适用性。本文在这种背景下,基于用地指标研究陕南城镇体系人口容量,一方面可以为陕南城镇人口政策的制定提供参考,同时可丰富人口容量研究的实证案例和方法。

1 陕南城镇人口容量的限制性因素

1.1 城镇人口容量的影响因素

影响城镇人口容量的因素包括:(1)自然基底,如资源、环境、生态等为人口提供生存本底条件,自然基底决定城镇人口规模,如水资源短缺地区和山地区很难形成大城镇;(2)社会条件,如经济水平、产业结构、生活水平、技术条件等,为人口提供各种收入来源与舒适度不同的生活享受。在自然基底允许情况下,城镇规模取决于经济基础,如在跨区域调水工程影响下,基于水资源预测的北京人口容量被不断刷新,北京的经济容纳力与首都功能吸引源源不断的人口。木桶原理又称“短板原理”,一个由多块长短不一的木板制成的水桶盛水量取决于最短的那块木板。在众多影响人口容量的因素中,关键限制性因素就是那块最短的木板,最终决定人口容量。因地区条件差异,不同地区限制性因素不同。如北京社科院[7]将水资源视为北京市人口容量的最短板,潘竟虎等[2]认为用地空间是兰州市中心城区人口发展的最短边,吴文恒等[14]提出生态环境与用地空间是天水市城镇人口适度人口容量的最短边要素,朱红波等[15]基于土地自然和经济双重经济属性测算西部地区人口承载力。基于限制性因素来测算城镇人口容量得到众多学者的认可。

1.2 陕南城镇人口的限制性因素

陕南辖汉中、安康、商洛三市,土地面积69 950.3 km2。陕南北为秦岭、南为巴山,汉江、嘉陵江、丹江三大流域河网密集。在影响陕南城镇人口的因素中:(1)作为全国生态功能区和水资源输出区,陕南生态环境优良,水资源丰富,生态环境与水资源对人口容量不构成限制条件。(2)受地形限制,陕南人均耕地面积小,但开放系统背景下非农化的区域分工定位及农业集约化程度增加也能使耕地资源不构成人口容量的限制条件。(3)从建设用地来看,汉中盆地面积广阔,只要能找到恰当的经济动能,就具有建设大城镇的用地与生态环境条件;对于商洛与安康盆地而言,面积相对狭小,城镇化发展的空间有限,土地资源属于限制性因素。大多数的县级城镇发育在山区河谷盆地上,城镇发展受到用地空间制约。基于上述分析,本文基于建设用地供给来探讨陕南城镇体系的人口容量问题。

2 数据与方法

2.1 数据获取

统计数据来自于陕西区域统计年鉴(2016),遥感数据来源于“天地图”在线地图服务网站,地级市采用0.6 m分辨率卫星遥感影像,县城采用2.5 m分辨率卫星遥感影像(2017年数据),具体如表1所示。建成区边界依据显示地物的名称连线划定。最大建设用地面积依据用地条件分别确定:(1)用地狭小的河谷城镇,以地形所能提供的最大用地为准;(2)在较大盆地区,按比例留出农业用地面积原则而定。与大尺度遥感影像解译比较,本文采用“天地图”网站提供的遥感、地形图目视解译及在线面积量算方法得到城镇建成区和最大建设用地面积,因影像分辨率更高,且可基于在线地图建筑密度、单位名称等对城镇周边用地情况进行判读,数据的可靠性、解译的准确性更高。

2.2 人均建设用地法

2.2.1 适度人口容量

河谷型城镇用地空间一定,通过人均建设用地指标可估算城镇人口容量。根据我国建设部给出的适宜城镇发展的人口用地标准为1万人/km2。我国现阶段发展紧凑型城镇,实行“精明增长”(smart growth)政策[8-10]。据此,可得到河谷型城镇适度人口容量(Cm)的经验公式:

Cm=1×QL,

式中:QL表示建设用地量,单位为km2,下同;Cm单位为万人,下同。

2.2.2 最大人口容量

根据城镇规划法规,城镇规划人均建设用地指标应不低于60.1 m2/人。据此,可得到城镇最大人口容量(Cmax)的计算公式:

Cmax=(100×QL)/60.1,

式中Cmax单位为万人,下同。

表1 陕南各县建成区(2017年)和最大建设用地面积

注:(1)汉中盆地面积广阔,除汉台区、南郑区外,还有勉县、城固县、洋县3个县城,它们的扩张基本不会受到用地条件的限制,在计算最大人口容量时,以城镇体系合并计算,即城镇建设用地最大范围为汉中盆地范围的30%,其他70%作为农业用地和其他用地保留;(2)汉滨区、汉阴县、丹凤县、西乡县地处较大盆地区,周边农业用地范围较为广阔,城镇空间扩张受到限制较小,最大建设用地范围依据城镇等级和发展状态确定,按照汉滨(80%)、汉阴(30%)、丹凤(70%)、西乡(50%)进行测算;(3)其他城镇,地形往往是城镇空间扩张的决定性因素,周边生态环境良好,可利用的山间小坪坝多且距离近,可以保证蔬菜等农产品供应,因此以其地形上可能利用的最大城镇建设用地面积计算最大人口容量;(4)户籍非农业人口(2016)指代城镇人口

2.3 人均居住面积法

根据我国建设部的规划标准,居住用地占建设用地的比例和人均居住用地标准分别为20%~32%和18~28 m2/人。这是限制人口容量最为重要的两个指标,但随城镇性质不同、居民所选择的居住方式及建筑物的高度不同(中高层或中低层)等因素,所以在对城镇适度人口容量预测时,必须根据城镇的性质、用地情况对居住用地占建设用地的比例和人居住用地的标准进行适当的选择。

2.3.1 适度人口容量

据此,可以得到城镇适度人口容量(Cm)的公式:

Cm=(100×QL×rm)/Rm,

式中rm代表居住用地的适宜比例,单位%;Rm代表适宜人均居住用地标准,单位m2/人。适宜人口居住指标均取中间值计算,在选择居住用地占建设用地比例时可取中间值26%。人均适宜居住用地标准可取中间值23 m2/人。

2.3.2 最大人口容量

预测其最大人口容量时,居住用地占建设用地的比例和人均居住用地标准可分别选择32%和18 m2/人。因此,可得城镇最大人口容量(Cmax)的计算公式:

Cmax=(100×QL×32%)/18.0。

2.4 人均绿地指标法

在生态城镇、宜居城镇等理念之下,通过绿地计算城镇生态环境的人口容量是现今较常用的方法之一。我国城镇绿地覆盖率标准是不低于30%,结合北京、合肥等12个园林城镇人均绿地面积44 m2的水平,可推算全国的平均人均绿地面积21 m2。考虑到陕南城镇系统用地特征,利用自然环境作为城镇生态基底的便利性,不同等级城镇取不同的人均用地指标。

据此,可得城镇适度人口容量(Cm)和最大人口容量(Cmax)的计算公式:

Cm汉中=(100×QL×30%)/44,Cmax汉中=(100×QL×30%)/21,

Cm安康、商洛=(100×QL×30%)/21,Cmax安康、商洛=(100×QL×30%)/15,

Cm县城=(100×QL×20%)/15,Cmax县城=(100×QL×20%)/10。

3 结果与分析

3.1 陕南城镇体系人口容量分析

3.1.1 适度人口容量

基于人均建设用地法、人均居住面积法和人均绿地法计算的陕南城镇体系适度人口容量分别为739.74万人、738.97万人和609.25万人(见表2)。

表2 基于建设用地指标的陕南城镇系统人口容量(万人)

注:(1)汉中市区含汉台区、南郑区、勉县、城固县和洋县。(2)考虑到城镇外围自然生态环境,陕南三市绿地率取30%,县城绿地率取20%;园林城镇人均绿地指标:汉中取园林城镇面积44 m2,安康、商洛取平均值21 m2,县城取15 m2;最大城镇人均绿地指标:汉中取平均值21 m2,安康商洛取15 m2,县城取10 m2。(3)可本地城镇化人口容量指适度或最大城镇化人口容量减去现状非农业户籍人口。(4)需异地城镇化人口容量指适度或最大城镇化人口容量减去总人口按70%城镇化率计算的人口数量。(5)可本地城镇化人口的正值指该城镇还能容纳的人口数量,负值指需要转出的人口数量;需异地城镇化人口正值指该城镇还能容纳的人口数量,负值指需要转出的人口数量

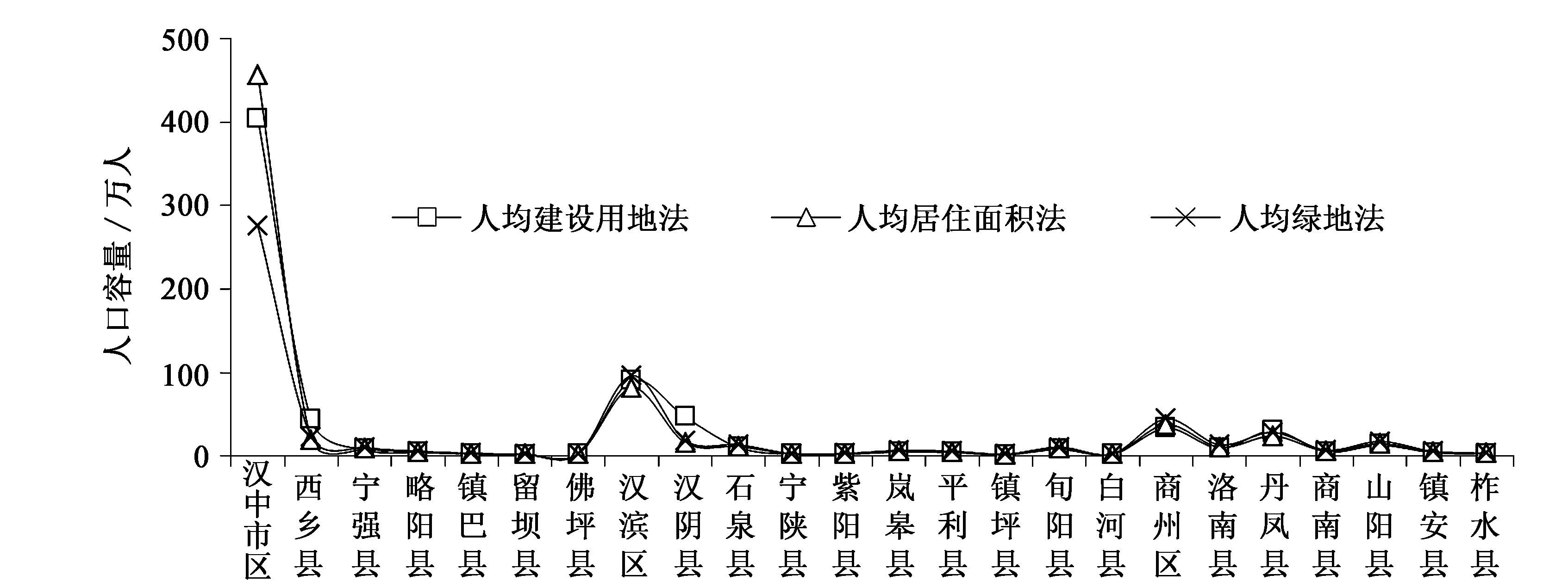

各区县城镇用地空间越广阔,三种算法计算的人口容量差距越大(见图1)。如可能形成的“汉台—南郑—勉县—城固—洋县”城镇群,人均建设用地法、人均居住面积法、人均绿地法计算值分别为404.1万人、456.81万人和275.52万人,最多相差约180万人口,相差1.6倍。而留坝县三种方法计算值分别为1.84万人、2.08万人和2.45万人,最多相差约6千人,相差1.3倍。用地面积广阔的地区,需取由人均绿地法计算的较小适度人口容量为最终城镇人口容量。对用地面积狭窄的县城,因周边生态环境优越,人均绿地法计算的人口容量相反会大于人均建设面积法计算结果,需取人均建设用地法计算的较小适度人口容量为最终城镇人口容量。按照木桶原理,在三种计算结果中分别取最小值,作为城镇适度人口容量结果。综合起来,陕南城镇体系适度人口容量为541.46万人。

图1 三种方法计算的陕南城镇体系适度人口容量

3.1.2 最大人口容量

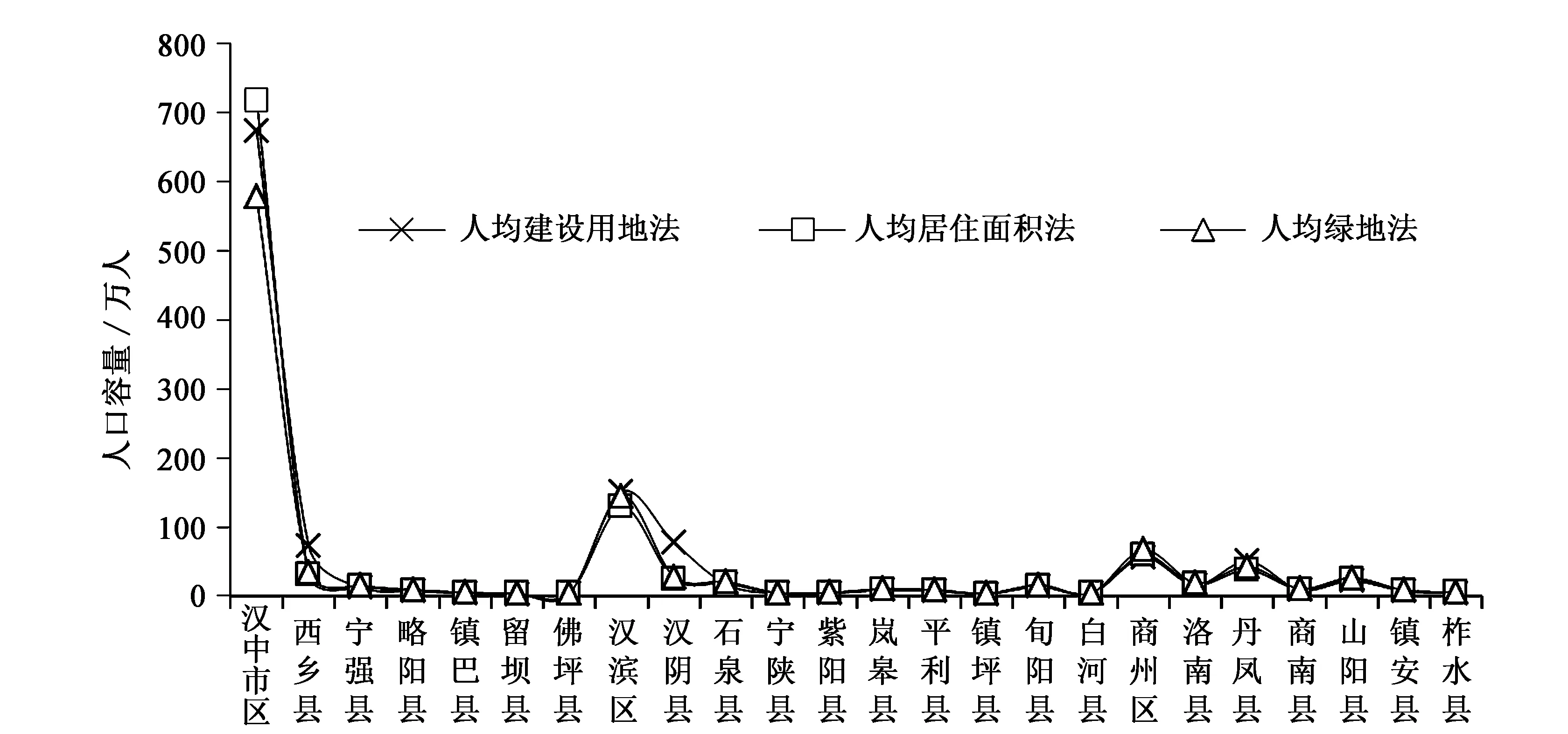

基于人均建设用地法、人均居住面积法、人均绿地法计算的最大人口容量分别为1 232.88万人、1 162.16万人和1 076.52万人。各区县之间,城镇用地空间越广阔,三种算法计算的人口容量差距越大。如“汉台—南郑—勉县—城固—洋县”城镇群,人均建设用地法、人均居住面积法、人均绿地法计算值分别为673.5万人、718.4万人和577.29万人,最大相差约141万人口,相差1.24倍。留坝县三种方法计算值分别为3.07万人、3.27万人和3.68万人,差距约6千人,相差倍数1.20倍(见图2)。同样按照木桶原理,在三种计算结果中分别取最小值,作为城镇最大人口容量结果。陕南城镇体系最大建设用地面积的最大人口容量为1 007.21万人,最大人口容量和适度人口容量之间相差约465万人。

图2 三种方法计算的陕南城镇体系最大人口容量

3.2 陕南城镇体系转移人口分析

对整个陕南而言,按照适度人口容量与现状非农业人口数量计算,还可将319.66万人的本地人口城镇化;按照适度人口容量与总人口按70%城镇化率计算,意味着在较高的城镇化水平上,陕南需要转出48万人进行异地城镇化。按照最大人口容量与现状非农业人口数量计算,还可将785.41万人在本地城镇化;按照适度人口容量与总人口按70%城镇化率计算,陕南城镇体系可转入异地417万人。可以发现,如果有足够的产业支撑,陕南城镇体系可以容纳的城镇人口数量巨大。

陕南内部各区县人口转移的差异很大(见表2)。汉中盆地面积广阔,“汉台—南郑—勉县—城固—洋县”城镇群有条件建设特大城镇体,城镇体系人口容量巨大。从石泉延伸到汉滨的安康盆地,用地面积相对广阔,城镇空间可进一步扩展,城镇体系还可容纳一定数量的人口。商丹盆地、西乡盆地用地较小,城镇扩张范围有限,未来吸纳人口能力不足。其他各县,无论从适度人口容量还是最大人口容量出发,因受到地形限制,未来吸纳人口的能力均不足,需要异地转移城镇人口数量庞大。

3.3 陕南城镇体系人口迁移区划

在人口容量测算的基础上,基于ARCGIS自然断点法进行人口迁移区划,陕南各区县人口容量状态可分为2个迁出区和4个迁入区(见图3)。其中,迁入区总共涉及13个区县,迁出区总共涉及15个区县,迁出区县数量略高于迁出区县。从城镇化人口迁移来看,陕南内部分化比较显著。

图3 陕南城镇体系人口迁移区划图

迁入区1包含汉台区及周边的南郑区、勉县、洋县、城固县,地处西部第三大平原汉中盆地,经济发展状态较佳,用地受限程度小,未来可通过产业优化配置,吸纳城镇化人口超过100万。迁入区2为汉滨区,城镇受地形影响较大,但还可进一步通过城镇扩张、土地节约、集约利用等途径吸纳城镇化人口超过50万。迁入区3为商丹盆地的商州区和丹凤县联合而成的城镇集合体,同样受到地形限制,城镇虽可进一步扩张,但扩张范围有限,可吸纳城镇人口超过10万。迁入区4为西乡、石泉、汉阴、佛坪、留坝等县级城镇,属于城镇可适当扩张类型,可吸纳少量城镇化人口,在0~10万之间。其中西乡盆地、汉阴盆地地域面积广阔,但二三产业发展不足,且考虑粮食安全需求,不宜过分扩张;佛坪、留坝为山区县城,但前期城镇规模小,县域总人口少,生态环境优越,城镇用地条件除完全转移本地城镇化人口外,还可接受少量外来城镇化人口。迁出区1指略阳、宁强、商南、山阳、柞水、宁陕、白河、镇平、平利、岚皋等县,主要为城镇化人口迁出区,迁出城镇化人口在0~10万,这些县农业人口多,但城镇可发展空间小,故成为人口输出区。迁出区2指洛南、镇安、旬阳、镇巴、紫阳,迁出城镇化人口超过10万,这些县农业人口多,城镇发展空间小,且地形复杂,导致这些县成为人口输出明显地区。

4 结论与建议

4.1 结 论

4.1.1 按照最大建设用地面积,陕南城镇体系人口容量巨大

按照0.7的城镇化率和适度人口容量,在本地城镇化之外仅需输出约48万的城镇人口。目前,陕南总人口842万,按照0.7的城镇化率,本地可以提供的城镇人口为589.4万。当城镇扩大到最大建设用地规模时,陕南城镇体系的适度人口容量为541.46万人,最大人口容量为1 007.21万人。反映出从建设用地角度,如果有良好的产业支撑,提供充足就业岗位,陕南人口城镇化完全可以在本地完成,甚至还可吸纳异地人口转移数量417万之巨。

4.1.2 城镇化人口容量在各城镇之间差异巨大,三大盆地城镇是人口转入的重点区域

汉中盆地的汉台、西乡、勉县、城固人口容量巨大,可以建设超大城镇群,人口规模可达600万;安康盆地的汉滨、汉阴面积相对广阔,具有联合建设人口规模200万~300万大城镇的用地条件;商丹盆地受地形限制,扩张范围有限,但也可吸纳超10万转移人口。三大盆地是人口转入的重点区域。山区城镇用地面积狭小,城镇能容纳的人口有限,在近期和远期都不是城镇化的主要阵地;甚至一些山区人口超载比较严重,是城镇化人口的输出区域,比如略阳、镇巴、紫阳、洛南、镇安等县区。

4.2 政策建议

4.2.1 优化产业结构,促进人口就地城镇化

人口迁移受气候、土壤、淡水资源、矿产资源等自然因素和经济、政治、文化等人文因素的共同影响。在自然条件允许的情况下,人口迁移的主因是追求更高的经济收入,如改革开放后沿海区位促使外向型经济建立并发展,从而吸引了大量中西部人口迁入东部地区。这种产业布局和人口迁移模式带来大量问题,迁入区经济过密,环境污染,大量外来人口难以真正融入当地社会;迁出区候鸟式人口外流,“38、61、99”的人口结构难以支撑当地发展。在东部地区面临产业结构升级的时代背景下,根据产业的环境特征和区域特点,促进产业布局与人口分布相吻合,这或许应该是中国未来人口和产业政策的方向。陕南是我国中部的重要生态功能区、生物多样性保护区、重要水源涵养区,可通过发展劳动密集型绿色农业、劳动密集型制造类产业等,构建能吸纳大量劳动力、少污染或者没有污染的产业类型,提供充足的就业岗位,从而实现人口就地城镇化。

4.2.2 优化空间布局,建设汉中特大城镇群

山地城镇等级体系具有“扁平化”特征,即高等级城镇吸纳地区众多优质要素,低等级城镇生存空间被不断压缩。在生态环境优越、农业剩余人口数量众多、经济发展落后的区域条件下,以劳动密集型企业和产业竞争力塑造为核心,重点发展汉中、城固、南郑、勉县、洋县等城镇,促进汉中特大城镇群的形成,以此促进陕南人口的就地城镇化。