爱国是渗入血液的情怀

2019-10-16于漪

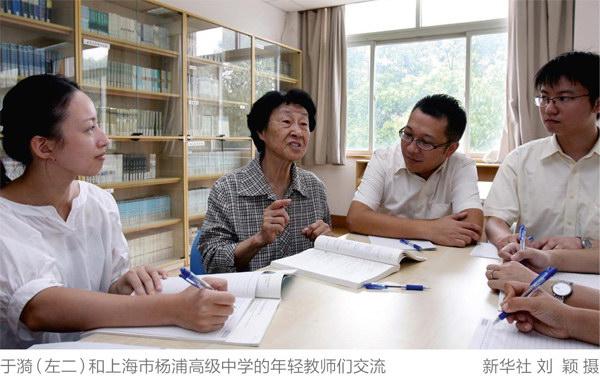

于漪

每当听到《我和我的祖国》這首歌的旋律,在内心激动不已的同时,我总会情不自禁地和着节拍唱起来:“……我的祖国和我,像海和浪花一朵,浪是那海的赤子,海是那浪花依托。每当大海在微笑,我就是笑的旋涡,我分担着海的忧愁,分享海的欢乐……”这首经典赞歌在新中国70周年诞辰即将来到的日子里,再次在全国各地传唱,兴奋,喜悦,尽情,歌声直上云霄。70年风雨兼程,披荆斩棘,为人民谋幸福,创造人间奇迹。想到她艰难发展的历程,对人民创建美好生活的恩泽,热爱祖国的感情就充盈胸际,难以用言语表述。我与各行各业的人们—样,有时只能用旋律、用音符、用节拍从心底里流出来,抒发一二。

热爱自己的祖国是千百年来人类最美好的情感,作为一名在教育教学实践中历练的教师,不仅要把热爱祖国变成渗透到血液里的情怀,而且要坚持不懈把这种情这种爱撒播到青少年学生心田,熏陶感染,春风化雨,产生共鸣,升腾起在人生道路上报效祖国、造福人民的理想明灯。

回顾祖国70年的峥嵘岁月,心潮澎湃,人民创造的无数伟大业绩与精神力量,不断给我心灵以良好的滋养,激励我一辈子奋然前行,努力争取做一名让祖国放心、人民信赖、学生喜爱的好教师。

要懂得维护“站起来”的尊严

难以忘怀68年前大学毕业时接受的集中学习的教育。

1951年的大学毕业生,新中国成立后第一次实行全国统一分配。分配前所有毕业生集中学习,目的在懂得好儿女志在四方,作为新中国的一名大学毕业生,要把个人的前途命运与祖国的前途命运紧密联系在一起,从思想到行动服从国家统一安排。

1951年夏,我们上海的大学毕业生全部集中在交通大学学习,食宿均在学校,为期一个月。我们女学生集中在学校图书馆二楼住宿,每人带席子一张,铺地为床。学习的内容十分丰富:形势与任务,百年来中国的丧权辱国史,百姓遭受的深重灾难,谋求人民解放、创建新中国的艰苦卓绝的奋斗历程,无数革命先烈血染大地的铮铮铁骨和建立人民江山的宏伟遗愿,大学毕业生建设新中国的责任担当……一场场报告有理有据,具体,深刻,掀起思想风暴,一次次联系自己认识、经历的讨论,书写,唤起作为中国人—员内心的觉醒。这种精神的洗礼,使得22岁的我突然感到自己真的长大了,对社会对国家有用了。

没有入过地狱经受苦难,就不能真切体会到天堂的珍贵、天堂的美好。讨论旧中国百姓遭受灾难,哀哀无告,挣扎在死亡线上时,我童年时代目睹的惨景一幕幕如在眼前。日本侵略军铁蹄蹂躏我大好河山,1937年底眼看就要逼近我家乡,头顶上不断有日寇飞机盘旋,紧接着就是狂轰滥炸。一天,一颗炸弹突然扔到夏家,他们的房屋离我们家房子不足50米,顷刻问大火熊熊,家毁人亡,一个也未能逃出来。兵荒马乱,不知何处才能安身,我就读的小学也关闭了。为了躲避杀身之祸,父母带着我和弟弟到镇江附近的江中小洲,投亲避难。船小人挤,到达已是夜晚,黑灯瞎火,高一脚低一脚,看不清楚路,我摔了个大跟头,父亲把我拉起来继续跟着走。到了目的地,小油灯一照,脸上都是血。路上我只觉得脸上疼,用手乱擦,就成了个“红脸”。父亲仔细查看,原来下巴下面磕了一个大口子,还在淌血。父亲赶紧到煮饭的炉膛里抓了一大把柴火灰按在我的伤吐,按了好一会儿,总算止住了血。89年过去了,至今下巴下面还留着—点印迹。我受的这点小罪还值得提吗?日本帝国主义在中国烧杀掠夺的罪行罄竹难书,各个帝国主义国家对中国人民的压榨、奴役、迫害无不令人发指。地狱之苦永不能忘却。忘记过去就意味着背叛。

1949年10月1日毛泽东主席在天安门城楼开国大典上向全世界庄严宣告中华人民共和国成立。这是惊天动地的大事,中国人民站起来了,推翻了压在头上的三座大山,有了做人的尊严。然而,国内外敌人并不善罢甘休,处心积虑使出种种阴谋,企图把新中国扼杀在摇篮里。一百多年来帝国主义的掠夺,封建主义、官僚资本主义的压榨,国家沦落得不可收拾,民生凋敝,哀鸿遍野,一穷二白。面对如此巨大如此复杂的艰难险阻,最为紧要的是维护“站起来”的尊严,站得直,站得稳固。党领导人民以大无畏精神和非凡智慧攻坚克难,清除旧社会留下的污浊,开展百废待举的新中国建设。在这除旧立新的伟大历史洪流中,知识青年责无旁贷,要积极主动地融入其中,与新中国同呼吸,共命运。

工作起始,树立这样的追求,终生难忘。

首先要热爱自己的专业,以身相许

爱国,不是空泛的概念,不是标语口号,而是要植入心灵的价值,渗入血液的情怀,体现在行动中。热爱祖国,首先要积极投入祖国建设,热爱自己的专业,刻苦钻研,以身相许。对我而言,要做到这点十分不易,思想情感来了一番扩大胸怀的攀登。我学的是教育,由于工作需要改教高中历史,正当教学有点眉目之际,又由于工作需要,我又改教高中语文。隔行如隔山,各学科自有自己的性质、功能、知识体系、教学内容、教学要求,怎么可能一下子驾轻就熟?再难也要担当,工作就是克服困难。党支部书记教育我:“‘在战争中学习战争,干这行,就要爱这行,钻这行,用心投入,必能干好。”尽管我语文功底缺失甚多,连汉语拼音方案、汉语语法等均未学过,但年轻,有股劲,下决心从头学起。我的做法是双线推进,一条线是三年内用业余时间把中文系主要课程自学一遍,打中文底子;一条线是钻研语文教材,那时无备课教学参考书,需要独立钻研,熟读深思,在真理解上下功夫。那种辛苦与时间赛跑的场景记忆犹新。别的不说,单是教两个班级112名学生作文批改量就可观,一学期8篇作文,篇篇要精批细改,眉批,总批,平时时间安排不当,就得改通夜,否则作文簿发不下去,就失信于学生。自学进修,明灯过半夜是家常便饭。很累,但感到天天在长进,很快乐。

没想到的事发生了。一天,教研组长突然来听课,课后向他请教。他说:“人物形象有你这样分析的吗?这是贴标签。”我在教王愿坚的小说《普通劳动者》。“那怎么分析呢?”他未回答,只说了一句:“语文教学的大门在哪儿还不知道呢!”犹如五雷轰顶,我蒙了。怎么办呢?那时无带教青年教师的事,我—直期盼有高人指点,多次要求听组长的课,他业务强,但均未能实现。一名不入门的教师怎么可能把课上得风生水起,让学生学得有兴趣,对得起学生?也就在彼时彼刻,我痛下决心:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,不仅要找到大门,而且要登堂入室,我要一辈子勤奋、刻苦,为专业精湛作奉献。为了可爱的学生,要教得好,自己虚心学是第一要素。于是,我给自己立了个规矩:拜众人为师,以两把尺子伴随自己的人生。一把尺子量别人的长处。比如教研组开会,我总用心听,认真记,把别人思考问题的结晶学过来。无处不是学习的机会,学会借脑袋,博采众长,包括向自己教的学生学习。另一把尺子量自己的不足。每一次课上下来我都写“教后”,记两点,一是记学生的闪光点,二是记自己的不足。学生全神贯注学习时会超水平发挥,往往超过自己备课时的所思所想,这是学生创造性的火花,我不仅要在全班点燃,让大家分享,而且记下来做点研究。不管备课多么认真,学生学习主动性发挥出来后,就会发现自己教学中的不足、缺陷,乃至差错,记下来备考,警惕。每堂课反思后简略地记几点,长期坚持逐步掌握了教与学的规律。

为了教好语文,自己的教学语言也做了一番改造。要让学生学会正确运用祖国语言文字,形成良好的语文素养,教师就得做榜样。这个决心是几名调皮的学生促使我下的。一次学校请来一位行家做报告,内容很好,勉励青年立志,会后与学生交谈时,有个学生说:“好什么啊?‘这个一那个说了一大堆,我给他统计了,说了150多个,讲什么我一点也没听明白。”几名学生调皮地附和,哄笑。我立即“照镜子”,反思自己教学语言存在的问题。教师语言不是大白话,不能干瘪无味,杂质丛生,要有文化含量,有吸引力、感染力。语文教师的语言更应准确、生动、流畅,词汇丰富,表达精当,给学生学语言做榜样。“出口成章,下笔成文”是我追求的目标,为此我花力气去除自己语言的杂质:口头禅、哕唆、词汇贫乏、逻辑性差。用的方法是以死求活,下死功夫求得语言的活泼、优美。我将上课要讲的每一句话都写下来,然后加以修改,把不合适的字词句、不符合逻辑之处删除,改动,用比较规范的书面语言改造不规范的口头语言。写成备课稿背出来,再口语化。用了近两年时间,我的教学语言有了显著进步。学生在学习书面语言的同时,也吸收了教师口头语言中的多彩词汇,并在作文中有所表现时,我感到心有灵犀一点通的幸福。有时课上下来,有的学生兴奋得脱口而出:“啊,简直是享受!”学生的美好感受是对教师的最高奖赏,让学生置身于真善美的熏陶感染之中,体验到成长的欢欣,本就是语文课的应有之义。

教学语言不过是一个因素,关键在教育理念、教学内容、教学结构、教学方法等能否做到以学生为本,以学生发展为本,能否有—定的学术素养支撑。

一辈子锤炼育人的大基本功

为国育人育才是教师肩负的神圣使命。培养怎样的人,为谁培养人,怎样培养人,关系到国家的前途命运、民族大业的发展、人民生活的幸福,其重要意义怎么说都不为过。教育方针、政策十分明确,而且随着时代的进步,内涵日益丰富,其战略意义更为显现。然而要全面准确地落到实处,又何其不易。

我们的教育理念常因国内外种种价值取向的干扰而受到认识上的遮蔽,以致重分轻人、重智轻德、忽视美体劳、以局部代整体、以片面代全面等做法比比皆是。这方面必须有大的突破,方能形成全员育人、全学科育人、全过程育人的大格局,实现教育质量真正的大提高。

理论上的模糊必然导致实践中的盲目。这方面我经历较长时间的学习、实践、反思、自我否定、自我革新、自我超越的历程,才真正领悟到一点教育的真谛。我原本认为只要课教得一清如水,学生就懂就会。一次,一位学习较为困难的学生带着歉意对我说:“你的课很好听,可惜我不会。”我听了一怔,事后想了很久。教师上课不是说书,不是才艺表演,要把科学文化的种子撒播到学生心中,形成优秀的文化基因,终身受益。幼功是基础,影响人_辈子。学生没有学会,教师有责任,问题出在见书不见人,从教的立场出发,而不是从学生学的立场出发,更没有深入思考过每个学生都是独一无二的,都要保护和充分发挥他们学习的权利。

改革从课堂教学开始,把课堂学习的权利还给学生,启发、引导他们学习、思考,听说读写,充分发表自己的体会、看法、意见,我追求的目标是每个学生都是发光体。我把课堂教学结构从师生单向性的直线型联系,转换为教师与学生、学生与学生、学生与教师的辐射型联系,即把教师讲、学生听和学生问、教师答的双边活动转换为师生、生生之间的多边对话,形成网络式,使教学活动过程产生对话场效应,充分调动不同层面学生学习语文的积极性,水涨船高,每个学生都有获得感、成就感。

改革不仅只是课堂教学模式,在教學内容上要摒弃碎片化的知识传授与机械操练,深挖教材中的育人资源,把知识性与价值性统一起来,使育智与育德水乳交融,拨动学生心弦。一堂有质量的课总要有直指人心的思想结晶、情感波澜,当真理的力量、高尚的人格、博大的胸怀通过精湛的文字表述在学生心中引起情感激荡时,理想信念的明灯就在他们心中冉冉升起,体验到精神成长的奇妙和快乐。有人认为学科讲德育是外加,这是误解。所有的教学都有教育性,问题在从教者是否认识,是否理解,是否有育人的自觉。任何真正的教学,不仅提供知识,而且给学生以良好的教育。语文教师如离开了“人”的培养去讲“文”的教学,就失去了工作的制高点,也就失去了语文教学的真正价值。由于工具理性应试教育的强势,课堂往往人为地进行知识操练,剥离内含的价值,导致失魂落魄,学生精神世界的塑造受到很大的损伤。须知,学生在学校求学,绝大部分时间在课堂里度过,因而每堂课的质量影响到学生成长的质量。学科是育人的主渠道,课堂是育人的主阵地,要把知识传授、能力培养、智力发展、思想情操陶冶融为一体,使德育、美育伴随着智育一起“着陆”,让学生的素质获得综合培养。

从20世纪80年代起我坚持这样做,并随着时代的发展,教育整体的要求,不断改进、发展、完善,力求符合学生成长的心理需要。长期实践下来,学生的学习自信、发表自己独特见解的自傲、对知识追根寻源,以及与教师、同学争辩的执着精神大增。由于课内外打通,必要时学科之间贯通,又由于班级里重视因材施教,人人参与,人人均是学习的主人,教学中就经常会出现风起云涌的风景,有些场景学生经久不忘。

教学中出现这样的情景,离不开了解学生研究学生的基本功。教学工作如此,班主任工作如此,校长工作也如此。教心必须知心,不知心,师生怎可能有共同语言、共同追求?又怎能使教育有针对性、实效性。通常我们强调学科必须重视基本功的过硬,如板书、教学用语、解题能力、信息工具使用的能力等均应过硬,这无可厚非,但这些都从属于育人的基本功,教师专业最大的基本功是育人,学科教学、班主任工作、学校工作的方方面面,无论是顶层设计还是具体细节,都要紧紧扣住这个核心,为祖国宏伟事业塑造灵魂、塑造生命、塑造新人服务。育人的基本功要厚实,育人的技艺要精湛,它牵涉到教师情感世界的自我涤荡、奉献精神的自我培育和学术功底的自我砥砺。为此,我孜孜以求,实践、反思、改进、提升,一辈子锤炼育人基本功,力求不辜负国家的期望,人民的嘱托,学生生命的呼唤。让自己的生命与肩负的育人使命数十年结伴同行,并乐此不疲,因为,热爱祖国是涌入我血液的情怀。

(作者系上海市杨浦高级中学名誉校长,特级教师,荣获党中央、国务院颁发的“改革先锋”荣誉称号)

责任编辑 施久铭