渤海某油田精细历史拟合策略

2019-10-15

(中国石油大学(华东) 石油工程学院,山东 青岛 266580)

目标区块渤海某油田已实施聚合物驱(以下简称“聚驱”)十余年,由于对聚驱后地质认识复杂性和聚驱后储层物性变化规律认识的缺乏,导致现有尺度下的油藏数值模拟历史拟合现状较差:2010年以后,计算的全区含水率明显偏高;单井、加密井历史拟合误差较大。此外,针对目标区块的相关后续岩心室内试验相对较少,导致在历史拟合调整过程中缺乏相应的理论支持[1~3]。为此,笔者以室内试验结果为理论指导,在Eclispe中同时实现了“差异相带个性化相渗曲线”和“考虑聚驱冲刷物性时变背景下的相渗曲线连续变化”策略,这在国内现场尚属首次应用。

1 岩心室内试验

1.1 不同渗透率岩心室内试验

分别选取高、中、低渗透率共30块岩心进行相对渗透率曲线(以下简称相渗曲线)的测定。将获取的岩心在通风橱干燥器中70℃条件下烘干恒重96h,记录干重及岩心尺寸,气测渗透率。抽真空饱和水,记录湿重,计算孔隙体积及孔隙度。整理岩心基础数据表。

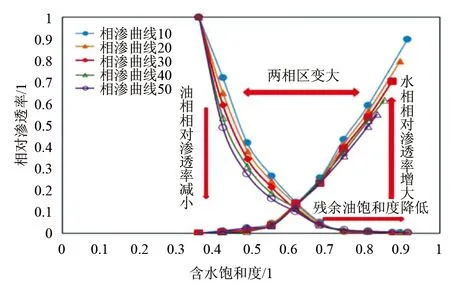

根据SY/T 5345—2007岩石中两相流体相对渗透率测定方法测得各块岩心相渗曲线,归一化处理[4]得到高、中、低渗透率岩心的相渗曲线,结果见图1。之后对相渗曲线中的关键参数进行整理对比,结果见图2。

图1 高、中、低渗透率岩心的相渗曲线 图2 高、中、低渗透率岩心相渗曲线关键点对比

从图1、图2中可以发现,随着渗透率的升高,岩心相渗曲线变化特征主要表现在以下4点:①束缚水饱和度降低;②油水两相等渗点左移;③油水两相区变大;④残余油饱和度变小。

1.2 长期聚合物冲刷岩心室内试验

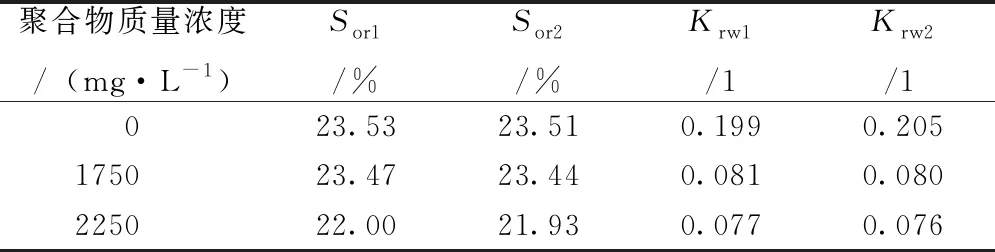

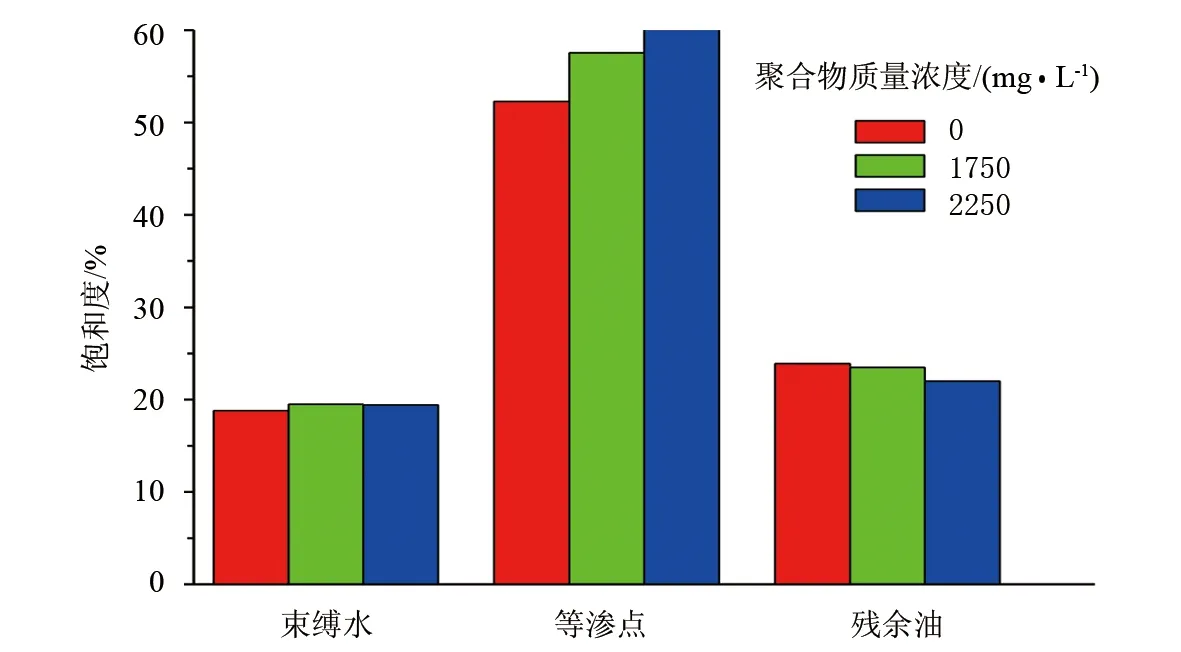

对上述低、中、高渗透率岩心进行继续水驱和水驱后的聚驱,对比聚驱30PV后的相渗曲线与开始聚驱时刻的相渗曲线的关键参数,结果见表1和图3。

表1 聚合物冲刷前后相渗曲线关键参数对比表

注:Sor1、Sor2分别为冲刷前及冲刷后的残余油饱和度;Krw1、Krw2

分别为冲刷前及冲刷后的水相相对渗透率。

图3 聚合物冲刷前后相渗曲线关键参数分布图

由表1和图3可以发现,渤海某油田岩心在长期聚合物冲刷之后,相比较于转聚驱时刻,相渗曲线变化特征主要体现在以下几点:①水湿性的增强,即油水两相等渗点右移;②相同含水饱和度下,水相相对渗透率曲线向下移动;③相同含水饱和度下,油相相对渗透率曲线向上移动;④束缚水饱和度端点变化不大,而残余油饱和度端点向右移动。

2 精细历史拟合策略

2.1 区块历史拟合现状

目前渤海某油田的历史拟合主要存在2个方面的问题:整个拟合过程仅仅采用了3条相渗曲线,并没有考虑聚合物后期长期冲刷由冲刷量的不同所带来的相渗曲线的连续变化现象;相渗曲线的作用范围都是基于整个区块层次上的,并没有针对储渗物性差异比较大的沉积微相进行差异化相渗曲线设置,同样也没有针对主流冲刷带进行范围圈定。

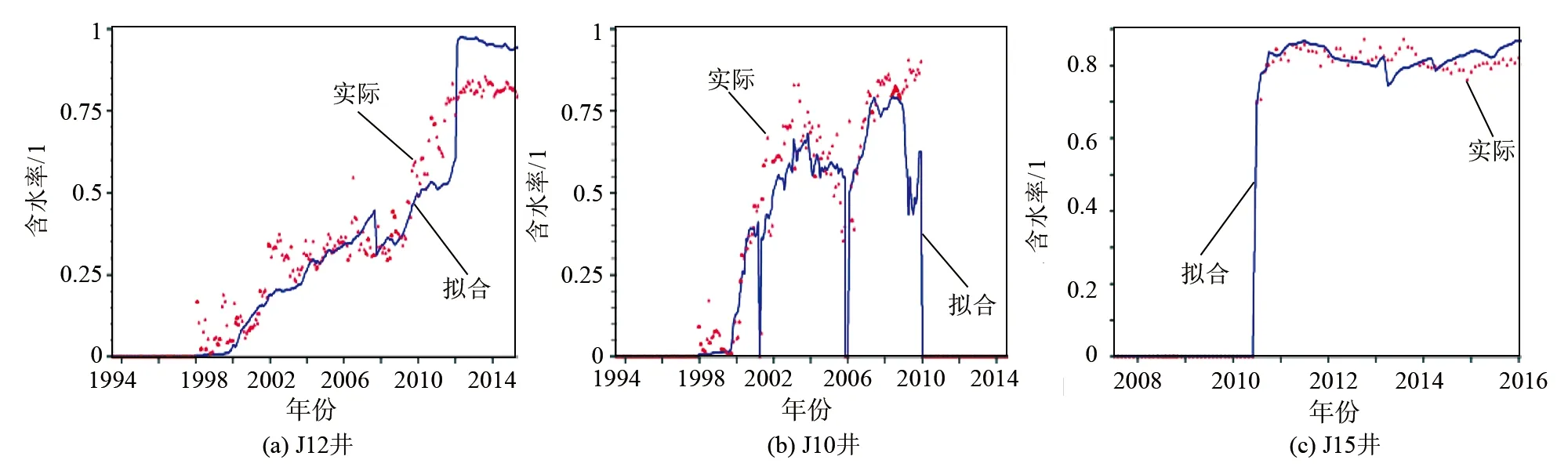

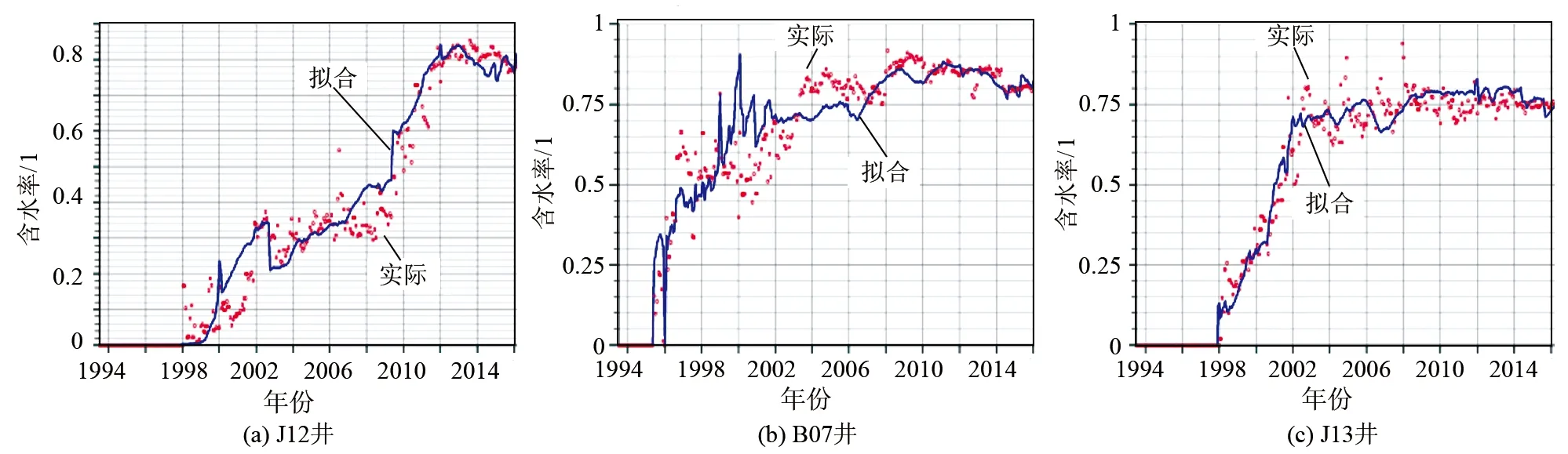

以上2个方面的问题使得渤海某油田的历史拟合精度较差,导致后期生产与预测之间的矛盾越来越突出,相关拟合情况见图4。值得注意的是,当前区块累计产油量最多的单井J12井,该井的历史拟合精度较差,使得后期针对该井的生产预测、措施调整等缺乏说服力与可信度。

2.2 差异相带个性化相渗曲线策略

对渤海某油田目标区块的沉积相经过多次深入研究,基本确定该油田东二段是一套近岸湖相三角洲前缘亚相沉积砂体,主要发育的沉积微相包括水下分流河道、河口坝、河口坝边缘、分流河道间、远砂坝、前三角洲、席状砂沉积微相和浅湖亚相。

图4 渤海某油田历史拟合现状

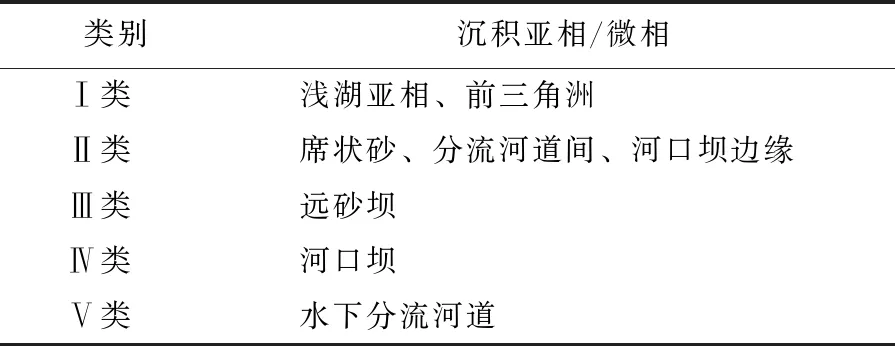

根据地质认识判断各沉积亚相/微相的储渗特征和成藏条件[5,6],把目标区内发育的8种沉积亚相/微相按照渗透率由低到高的规律分为Ⅰ~Ⅴ大类,结果见表2。

表2 目标区块沉积亚相/微相分类表

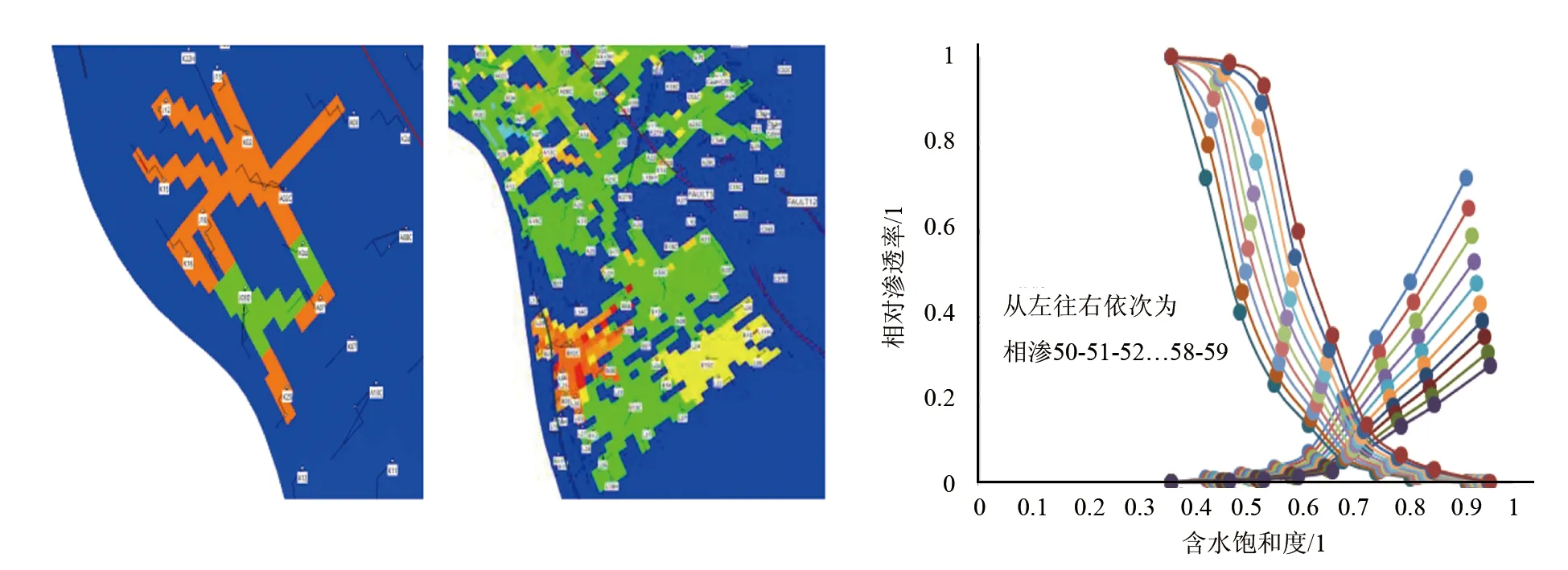

图5 5类储层的差异化相渗曲线

根据室内试验测定的不同渗透率下的相渗曲线变化特征,采用Eclispe中的REGION-SATNUM关键字,对这5类储层分别设置不同的相渗曲线,并分别编号为10、20、30、40、50。差异化相渗曲线见图5,其变化特征与基于目标区块岩心室内试验测定得到的变化特征基本相同:油水两相等渗点左移;油水两相区变大;残余油饱和度变小。此外,鉴于历史拟合过程中必须在保证储量变化不大的前提下进行,故针对束缚水饱和度端点,并不进行变动。

2.3 聚驱冲刷物性时变背景下的相渗曲线连续变化策略

2004年,杜玉洪等[7~12]通过测井解释和室内岩心测试,发现岩心驱替后孔隙度变化较小、渗透率和相渗曲线则变化比较明显,而相渗曲线的变化又主要体现在残余油饱和度端点的变化上,整体上出现残余油饱和度端点右移现象。此外,国内很多油田也针对长期冲刷之后的岩心进行了相关室内试验[13,14],其结果是储层长期冲刷之后,残余油饱和度降低,水相相对渗透率降低,油相相对渗透率升高。

针对上述储层物性时变特征,国内最先对其进行表征的是姜瑞忠,他提出了“面通量”的概念,借此来描述储层的冲刷量,定义如下[15]:

(1)

式中:M为面通量,m3/m2;Q为流经目标岩心的全部流量,m3;S为该岩心的截面积,m2。

对单一岩心来说,来自空间6个方向的流体冲刷所带来的物性变化效应是一致的,所以,面通量M是一个标量指标。对于某一个岩心而言,其面通量大小等于空间6个方向的面通量之和:

M=Mx+M-x+My+M-y+Mz+M-z

(2)

考虑物性时变下的渗流模型描述如下:

(3)

式中:K为绝对渗透率,D;Kro、Krg、Krw分别为油、气、水的相对渗透率,1;Bo、Bg、Bw分别为油、气、水的体积因数,1;μo、μg、μw分别为油、气、水黏度,mPa·s;po、pg、pw分别为油、气、水的压力,MPa;ρo、ρg、ρw分别为油、气、水的密度,kg/m3;So、Sg、Sw分别为油、气、水的饱和度,1;qvo、qvg、qvw分别为标准状况下单位时间产出或注入的油、气、水的体积,m3/s;Rso、Rsw分别为溶解气油比、溶解气水比,1;g为重力加速度,m/s2;D为从某一基准面算起的深度,向下为正,m;t为时间,s;φ为孔隙度,%。

上述渗流模型可以完整地描述由冲刷带来的储层物性变化情况。但是鉴于目前商业化软件的普及性和适应性,要求现场研究人员必须在商业化软件中对该特征进行合理表征。因此,笔者通过对Eclispe的研究,提出了在商业化软件中实现“考虑聚驱冲刷物性时变背景下的相渗曲线连续变化”实施策略。策略的实施主要包含以下2步。

第1步:冲刷主流通道的判断。根据注入井实行聚驱之后的各小层的吸水指标、周围生产井的产液指标,进行分别统计分析,结合射开层位信息,判断每一口注入井与其受效井之间各小层的连通关系,据此判断主流通道;之后根据统计好的小层累计吸水量确定单层每冲刷一定流体体积为时间节点,进行相渗时变的近似模拟,以实现最大程度的相渗曲线连续性时变的表征;同时,将由相渗曲线突然改变导致的短时间内流动能力剧烈增加或降低现象进行了合理的解决。最终将统计得到的结果,按照时间节点在SCHEDULE-SATNUM中进行全区网格的赋值(见图6)。

第2步:相渗曲线时变设置。根据室内试验和之前学者的研究结果,聚驱之后,由于聚合物在地层中的吸附、滞留作用以及长期冲刷作用,必会导致残余油饱和度(Sor)降低,等渗点右移,水相相对渗透率降低,油相相对渗透率增加。为此,在上述差异沉积相设置的相渗分区数据表的基础上,对相渗分区数据表(见图7)进行更新:如初始条件下设定水下分流河道为第50沉积相,则在后续的冲刷过程中,第1次冲刷选用第51个相渗分区数据表中的相渗曲线,第2次冲刷选用第52个相渗分区数据表中的相渗曲线… …最终对以上8种沉积微相、5种储层类型进行相关设置,实现了基于各个小层尺度上的相渗曲线随冲刷量的近似连续性变化。在进行该步操作时发现,水下分流河道和河口坝沉积相所流经的流体和相渗曲线设置条数最多,这与地质沉积构造的认识一致,侧面说明了第1步对主流通道判断的准确性。

图6 不同时间步下SCHEDULE-SATNUM设置 图7 注聚后第V类沉积相(水下分流河道沉积相)相渗曲线

3 精细历史拟合结果评价

图8 调整后全区含水率拟合曲线

通过第2部分的相关策略实施,最终实现了目标区块渤海某油田的精细历史拟合。其中,拟合顺序按照全区历史拟合-主要生产井历史拟合-非主要生产井历史拟合进行,最后通过2010年以后的加密井、调整井的历史拟合现状进行精细历史拟合效果检验,见图8。

由图8可以发现,在第2部分调整之后,全区含水率拟合精度较高,尤其是聚驱后,并没有之前历史拟合过程中出现的含水率曲线“上翘”的现象。

从图9中可以发现,图4中拟合状况很差的J12井拟合精度明显得到改善,并且避免了因全区层次上更换相渗曲线或随意调整相渗曲线带来的含水率“阶梯状”变化的情况。通过上述调整之后,渤海某油田全区主要生产井历史拟合准确比例达到97%,各单井拟合精度高达90%以上。

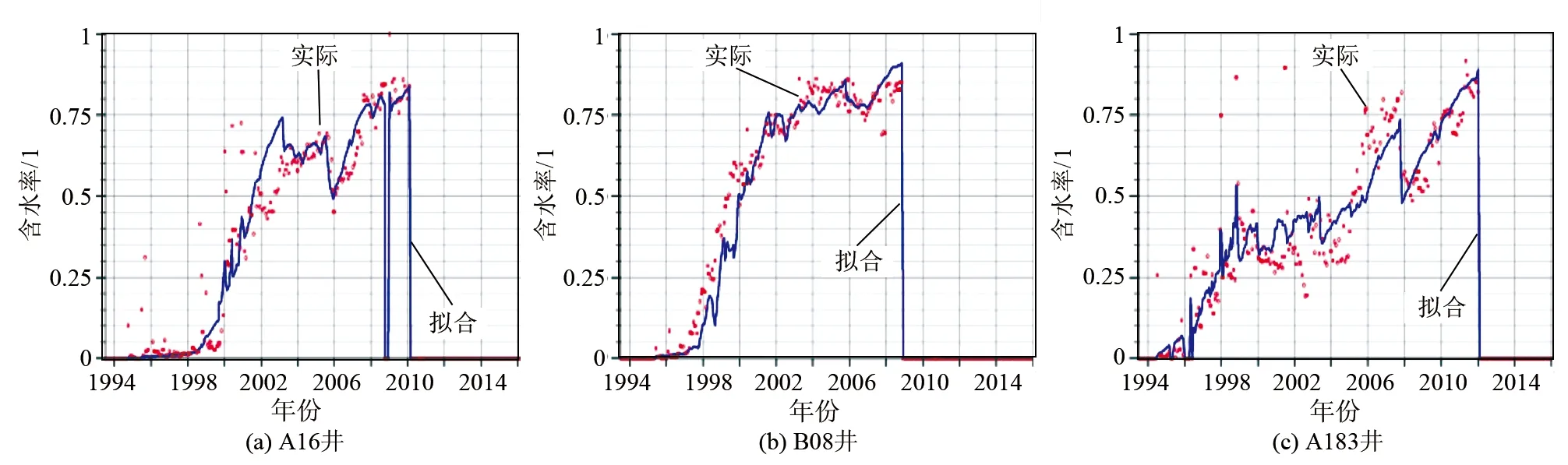

由图10可以发现,通过上述调整之后,一些非主要生产井或注水井的历史拟合精度也得到大大改善,拟合准确率高达75%左右。注水井历史拟合精度的提高,也在一定程度上保证了后续注水开发过程中各小层吸液指数的准确性。

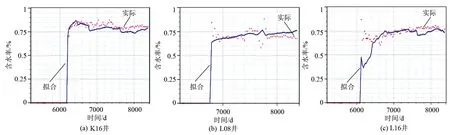

后期在不进行任何设置的情况下,利用加密井的历史拟合现状(见图11)进行合理性检验。结果表明,渤海某油田后期加密井、调整井的历史拟合准确率在80%左右,相对较高,这说明第2部分中对主流通道的判断、相渗曲线时变的设置完全符合地下渗流规律,侧面反映了上述2种策略的准确性及适应性。

图9 主要生产井历史拟合现状

图10 非主要生产井历史拟合现状

图11 加密井、调整井历史拟合检验

4 结论

1)通过岩心室内试验,得到不同渗透率岩心的相渗曲线变化规律以及岩心长期聚合物冲刷之后相渗曲线的变化规律。渤海某油田当前历史拟合精度较差的原因主要是拟合过程没有考虑聚合物长期冲刷由冲刷量的不同所带来的相渗曲线连续变化,以及相渗曲线没有针对储渗物性差异较大的沉积微相进行差异化相渗曲线设置,也没有针对主流冲刷带进行范围圈定。

2)实现国内首个针对油田实际区块同时实施 “差异相带个性化相渗曲线”和“考虑聚驱冲刷物性时变背景下的相渗曲线连续变化”策略。对全区含水率、主要生产井含水率、部分非主要生产井含水率进行历史拟合,其中拟合精度总体上在85%以上,最后利用油田现场2010年以来新钻的加密井、调整井的历史拟合现状进行合理性检验,有接近80%的加密井、调整井达到了较高的历史拟合精度。

3)“差异相带个性化相渗曲线”和“考虑聚驱冲刷物性时变背景下的相渗曲线连续变化”在渤海某油田中的可行性和准确性,为国内其他相似油田改善历史拟合效果、提高生产预测精度具有重要的指导意义。