郭沫若纪念馆建筑特征研究

2019-10-10常宏达

刘 岩,常宏达,陆 翔

(北京建筑大学建筑与城市规划学院,北京 100044)

北京是世界著名的历史文化名城,在这座古老而又充满现代气息的城市里,曾居住着许多著名的革命家、爱国人士和文化大家。他们的住所与中国的重大历史事件及北京的传统文化息息相关,深化了北京的内涵。这些建筑历史悠久、文化厚重,是北京珍贵的历史建筑,也是中国乃至世界文化遗产中的宝贵财富。2018年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见》指出,革命文物是革命文化的物质载体,对弘扬传统文化和革命文化具有重大意义。2017年9月,《北京城市总体规划(2016—2035年)》把什刹海和南锣鼓巷划为13片文化精华区之一,强调要加强历史文化名城保护,推进全国文化中心建设。

郭沫若纪念馆位于北京什刹海历史文化保护区,该保护区是北京旧城33片历史文化保护区中面积最大、名宅最多的街区。元代以来什刹海地区就吸引达官显贵、文人雅士建宅居住,成为历代名人荟萃之地,是北京国保级名人故居最为集中的地区。

郭沫若纪念馆是什刹海地区众多名人故居中的杰出代表,做好对该纪念馆的保护、传承、利用工作,对北京名人故居开展相关工作具有借鉴意义。文章对郭沫若纪念馆发展脉络进行了梳理,对该馆相关史料进行了发掘,并重点对郭沫若纪念馆的建筑特征进行了研究,旨在为建设北京全国文化中心和弘扬传统文化和革命文化助力。

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,字鼎堂,号尚武,笔名沫若,四川乐山人,在历史学、考古学、古文字学、古器物学、文学、艺术等方面都有很高的造诣。1963年11月,郭沫若由北京西四大院5号迁入现郭沫若纪念馆,在此度过了15年的晚年时光。居住期间,他参与了学术界对《兰亭序》真伪的论辩,翻译了最后一部译作《英诗译稿》,撰写了著名诗歌集《东风第一枝》和演讲词《科学的春天》等著名文稿[1]。

1982年,郭沫若纪念馆被列为全国重点文物保护单位;1988年正式对外开放;1992年开始作为北京市政府爱国主义教育基地;1994年更名为郭沫若纪念馆;2000年5月,郭沫若纪念馆经修缮后重新开馆。

1 郭沫若纪念馆总体布局

郭沫若纪念馆位于西城区什刹海前海西街18号,占地面积7 200 m2,建筑面积2 280 m2。东与什刹海体校相邻,南与北海公园相望,西与香港驻京办事处相接,北与恭王府相对(图1)。

图1 郭沫若纪念馆周边环境图(来源:作者自绘)

清乾隆年间,郭沫若纪念馆所在地是和珅王府的一座花园。咸丰、同治年间,此处成为恭亲王府的草料场和马厩。民国初年,乐式达仁堂将此地购买,改建成一所中西合璧式宅院,东为中式四合院,西为欧式3层小楼,南端伴有开阔的庭院。1950—1959年,此院曾作为蒙古人民共和国驻华大使馆。20世纪60年代初,该院落被分为两部分,西侧楼房独立成院,东侧为现纪念馆,1960—1963年,东侧由宋庆龄先生居住,后由郭沫若先生延用。

20世纪80年代以来,相关部门对郭沫若纪念馆进行了多次修缮,并加建了少量办公和附属建筑。现该馆由前院、纪念馆四合院及东西两院组成(图2)。

图2 郭沫若纪念馆平面图(来源:作者自绘)

1.1 前院

郭沫若纪念馆前院位于整个院落的东南部,东侧为主入口,有3座大门,与大门相对的是两座土丘,土丘由民国时期修建四合院时的地基土堆砌而成,土丘上种植的树木枝繁叶茂。前院最南侧是郭沫若纪念馆的辅助用房,为一层平顶。辅助用房北侧有一眼水井,现修复后重新得到利用。前院内花木茂密葱茏,有郭沫若夫妇亲手栽种的银杏和牡丹。前院北侧草坪上是一座郭沫若先生的全身铜像,铜像东西两侧有石狮、铜钟各1对,均为郭老之爱。

1.2 四合院

郭沫若纪念馆的四合院位于整个院落的东北部,是一座单路二进四合院。全宅由内院和后院两组院落组成,内院布置北房、东西厢房、耳房等,院内四周有红绿相间的抄手回廊,两条廊道通往后院,内院甬道旁有郭老夫妇亲手栽种的海棠、蜡梅和白皮松,生长兴旺,枝叶茂盛。后院布置后罩房一排,院落为一个南北窄、东西长的小院,院内有葡萄和紫藤类攀爬植物拱架,郭沫若先生和夫人曾每年在这里种植果木。

1.3 东院和西院

郭沫若纪念馆的东、西院分别位于四合院的两侧。东院是跨院,入口有月亮门,穿过月亮门的东跨院有加建的坡顶平房一排,是纪念馆的办公用房;西院是新建三合院,有南房、北房、西房各一座,北房和西房是临时展厅,南房现为两层辅助用房,西院主要供临时展示和研究使用。

2 单体建筑

2.1 郭沫若纪念馆大门

在北京四合院住宅中,大门是最重要的单体建筑之一。郭沫若纪念馆的大门坐西朝东,门楣上悬挂着邓颖超题写的“郭沫若故居”金字横匾。大门为3间,明间可开启,次间为左右门房,门房开有两扇窗。明间前檐柱带雀替,梁架绘箍头彩画,明间中柱位置有两扇红色板门,梅花形门簪4枚,承托横匾,匾上书:郭沫若故居[2]。大门外正东为一座一字砖砌影壁,与大门共同构成了四合院住宅的先导空间。影壁为筒瓦,过垄脊,虎皮石基础。

2.2 垂花门(院门)

垂花门是主人社会地位的标志,同时又是吉祥的象征[3]。郭沫若纪念馆的垂花门位于前院的北端,为一殿一卷式,灰筒瓦,垂莲柱头,前后檐柱间安装槛框,前檐柱间安有攒边门,门上有梅花形门簪两枚,后檐柱间安有4扇绿色屏门。垂花门梁架上绘苏式彩画,门前出垂带踏跺5级。门内走马板背面绘有西式技法的中国山水画,是北京四合院中较早采用透视手法的彩画作品,此种画法较为罕见,具有一定的历史价值。垂花门两侧接游廊和看面墙,清水脊,筒瓦屋面,墙心为方砖心做法,下碱为虎皮石墙做法[2]。

2.3 正房

正房也称上房、北房或主房,坐北朝南,其开间、进深、高度等方面较其他房间的大,是北京四合院住宅中等级最高的房屋。郭沫若纪念馆的正房共5间,是郭老的客厅和办公室。正房为硬山顶,过垄脊,筒瓦屋面,前后出廊,柱间带雀替。正房前后两面开门、开窗,明间均为4扇玻璃门,次间、稍间为玻璃窗,房前出垂带踏踩6级。正房两侧各带耳房2间,过龙脊,筒瓦屋面,其中东耳房为郭老的卧室。

2.4 厢房

厢房位于内院的东西两侧,位于东部的是东厢房,西部的是西厢房。郭沫若纪念馆东、西厢房各3间,东厢房做过会议室和秘书办公室,西厢房原为郭老子女的居室。厢房为硬山顶,过垄脊,筒瓦屋面,前出廊,柱间带雀替,明间4扇玻璃门,次间玻璃窗,厢房前出垂带踏踩5级。

2.5 后罩房

后罩房位于四合院后院的最北部,等级低于厢房,比厢房稍矮[3]。郭沫若纪念馆后罩房11间,中间3间是郭老夫人于立群的写字间,此屋被郭老一家亲切地称作“妈妈屋”,“妈妈屋”东西各4间,原为郭老夫人及其子女的居室。后罩房为卷棚顶,鞍子脊,合瓦屋面,后罩房前后出廊,明间出垂带踏跺五级,且两侧有平顶廊连接四合院正房。

2.6 廊子

郭沫若纪念馆内廊的型制主要有以下4种:垂花门两侧的抄手廊、建筑转角处的窝角廊、正房与厢房前部的檐廊、纵穿两进院的穿廊。

廊子红绿相间,为4檩卷棚顶,筒瓦屋面,采用砌上露明造,木构架绘箍头彩画。廊子设有棂条装饰的倒挂楣子和坐凳楣子,楣子样式为步步锦(图3)。

图3 郭沫若纪念馆单体建筑(来源:作者自摄)

3 建筑小品、装修、陈设

3.1 建筑小品

郭沫若纪念馆前院内有许多珍贵的建筑小品,与主人关系密切。

郭沫若先生最爱银杏,前院东侧有一株郭老亲手种植的银杏树,是他最喜欢的“妈妈树”,寓有“孩子们少不了妈妈”的深意。据说此树具有灵性,在郭老和郭老夫人相继去世后也濒临枯槁,10年后又遭劫难,但是任凭风吹雨打,依然顽强活了下来。

前院东北侧的绿地中置石狮1对,形象轻松活泼。垂花门前有两口铜钟,西侧一口铸于明天顺丁丑年,东侧一口铸于清乾隆甲子年,钟的两侧植古柏。这些文物均为郭老的收藏。

前院草坪的银杏树下有一座郭沫若先生的全身铜像,高1.8 m,郭老身着中山装,双手抱膝,昂首目视前方。每当郭老的生日或者祭日,都会有鲜花或者花篮敬奉于此(图4)[4]。

图4 郭沫若纪念馆建筑小品(来源:作者自摄)

3.2 室内装修

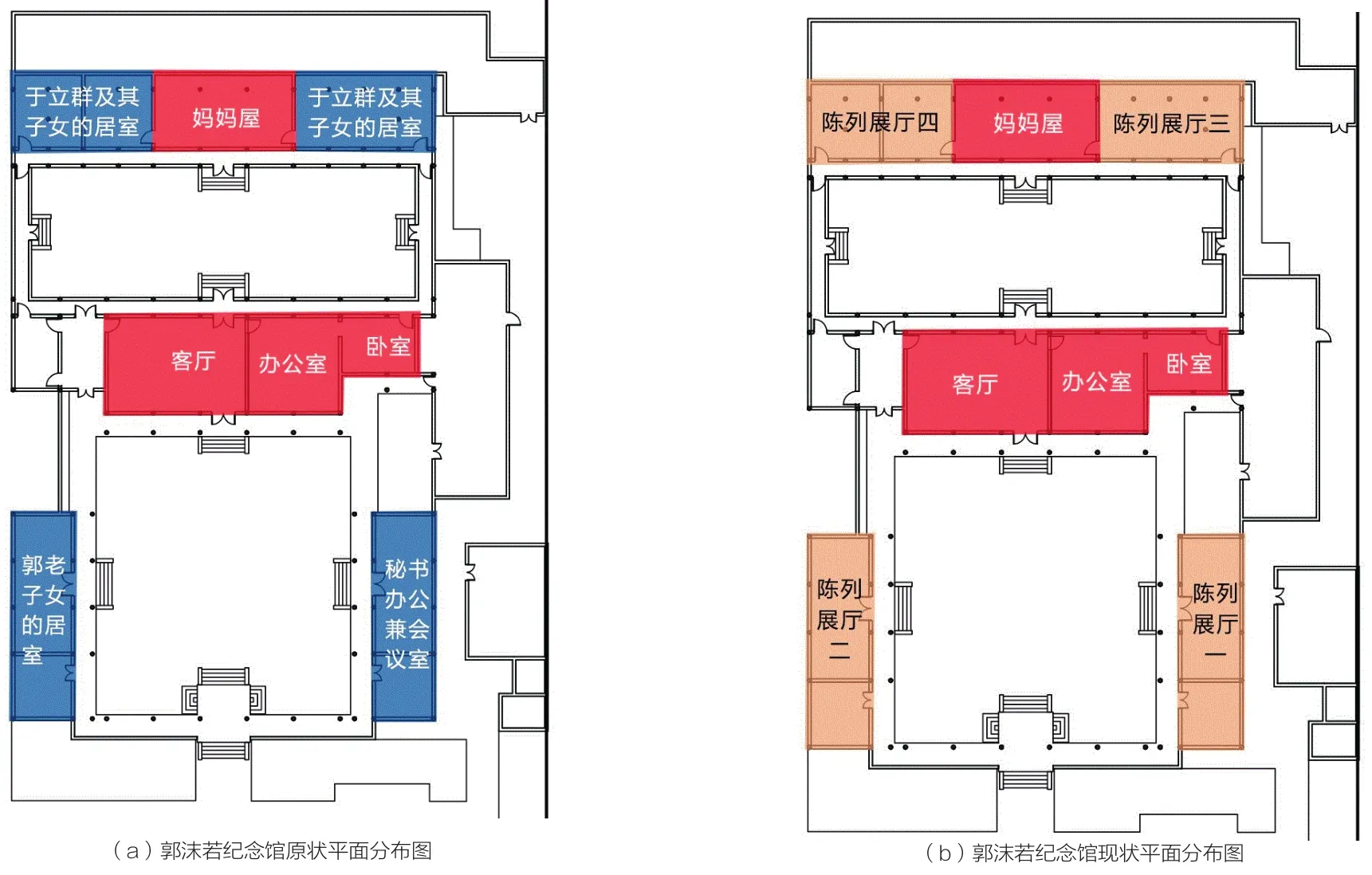

郭沫若纪念馆的室内装修分为两部分;一部分是以原状为基础的展示陈列,包括客厅、办公室、卧室和“妈妈屋”,如图5(a)所示;另一部分是已经辟为陈列展厅的其他房屋,共分为4个陈列展厅如图5(b)所示。

图5 郭沫若纪念馆原状与现状对比图(来源:作者自绘)

原状陈列室装修的特征是:主要房门为4扇格门,窗为双扇平开槛窗,外侧均为木制玻璃,内侧为绿色纱门、纱窗;天花板为白色木质格子顶棚,并配有吊灯,家具和地板均为水曲柳实木材料;室内的暖气露明,白色砌体包裹,外有钢丝网架罩,暖气罩上置有文案、花瓶等陈设,美观大方。上述做法普遍用于新中国成立后高级领导干部住宅之中,为当时此类住宅装修的典型特征(图6)。

图6 郭沫若纪念馆原状室内装修(来源:作者自摄)

4个陈列展厅的整体装修基调为素色,端庄大方。展厅内摆放了与郭沫若先生相关的照片、手迹、书稿、拓片、信函、题词等物品。前3个陈列展厅以郭沫若先生的生平为主线,依时间顺序,从文学、历史、古文、艺术及社会活动等方面展示了郭沫若先生作为伟大人物的辉煌成就。第四陈列展厅介绍了郭沫若先生的全部文学作品,并陈列了部分馆藏著作(图7)。

图7 郭沫若纪念馆现状陈列室(来源:作者拍摄)

3.3 室内陈设

以原状为基础的展示陈列室,基本保留了郭沫若及其夫人于立群生前居住的原貌,室内陈设布局未变,各房屋具有以下特点。

郭沫若先生的客厅位于正房西侧,为3开间。客体的沙发呈马蹄形排列,坐西朝东,沙发后面的墙壁上悬挂着著名国画大师傅抱石先生的作品,描绘出郭沫若游九龙渊之诗意,山水画下摆放了一排小型盆景石,为郭沫若先生所珍藏的石头[4]。

郭沫若先生的办公室位于客厅东面,为两开间。办公桌上放置茶杯、助听器、台历等生活用品。办公室西墙摆放着一排书柜,书柜上方挂着毛泽东先生手书《西江月.井冈山》,对面东墙悬挂着于立群录毛泽东诗词《沁园春.雪》。

郭沫若先生的卧室位于办公室东边,两室有小门相通,卧室南侧西部有一书柜,内放《二十四史》,书柜北侧是铺有绿格子床单的棕绷床,床头紧靠西墙,床下摆放郭老常穿的“内联升”圆口布鞋。

“妈妈屋”位于后罩房正中,共3间。郭老夫妇二人常于此写字读帖,郭老夫人于立群的小篆条屏挂在西墙,二人合作的青铜器拓本的题跋挂在东墙,郭沫若的行草手迹《咏武则天》悬挂于北墙正上方,3面墙上的书法佳作交相辉映(图8)。

图8 郭沫若纪念馆原状室内陈设(来源:2019年4月1日《这里是北京》)

4 结束语

文章从建筑学的角度,研究了郭沫若纪念馆的总体布局、单体建筑、建筑小品、装修与陈设等方面内容,挖掘了该纪念馆的历史价值、艺术价值和科学价值。据调查,郭沫若纪念馆始终坚持“保护第一,合理利用”的原则,建筑得到了妥善保护。21世纪以来,在上级部门的领导下,纪念馆在宣传展览、史料研究、文化交流、馆藏文物、信息化建设等方面取得了显著成绩。纪念馆应用工作的亮点主要表现在以下3个方面:①建立了高教及青少年爱国主义基地,常年坚持开展“红色基因”、文化巨匠、正面历史人物的宣传教育等活动,为培养社会主义接班人助力;②主导建立北京名人故居纪念馆联盟,所建立的“8+名人故居联盟”,为建设北京全国文化中心工作服务;③结合国家“一带一路”倡议,开展对外交流,在相关国家举办郭沫若展,与埃及等国家联合举办郭沫若艺术展等活动。除此之外,该馆还利用互联网开展信息化建设,建立官方网站,加强对外宣传,在提高中国文化软实力、促进中外文化交流等方面作出了显著的成绩。郭沫若纪念馆是北京名人故居的典型代表,应在妥善保护的同时,创新利用模式,发挥更大的历史建筑价值,使历史建筑和现代社会和谐共生。