高校分析测试中心人才培养协同管理模式探究

2019-09-28高培峰彭绍春

高培峰,艾 惠,闫 丽,彭绍春

高校分析测试中心人才培养协同管理模式探究

高培峰,艾 惠,闫 丽,彭绍春

(北京理工大学 分析测试中心, 北京 102488)

分析测试中心作为高校重要的大型仪器设备资源开放共享服务平台,能够在人才培养工作中发挥重要作用。通过与相关职能部门、专业学院进行充分的信息沟通和业务对接,分析测试中心建立了协同管理模型,并将该模型用于教学计划内课程、技能培训、实验室开放课程等业务的实践中,为人才培养相关工作提供高效、全面、优质的服务和保障,提升了学校人才培养工作的成效,同时也提高了大型仪器设备的使用效益。

分析测试中心;人才培养;协同管理

高校分析测试中心的建设始于1980年代,经过30余年的发展,已逐渐成为高校重要的公共实验平台[1]。作为大型贵重仪器设备集中安置部门,高校分析测试中心在支撑相关学科科学研究工作和面向社会提供分析检测综合技术服务方面发挥了重要作用,为高端学术成果产出和社会经济发展做出了很大贡献,但与此同时,人才培养工作却未得到应有的重视。

近年来,随着“双一流”建设不断推进和高校对于公共实验平台建设重视程度逐渐提高,分析测试中心在资源持续投入方面面临与高校各级各类实验平台和重点实验室的激烈竞争[2]。另外,经过多年的运行,高校分析测试中心最初引进的仪器设备均到了老化和淘汰阶段,仪器设备状态差、性能指标落后,与相关学科对于仪器设备性能需求不断提升之间的矛盾日益加深[3]。在这一背景下,如何最大限度地争取到学校的持续投入关系中心的“生死存亡”。除了不断提高仪器设备管理水平、加强技术队伍建设、提升服务水平外,积极探索和发挥分析测试中心在人才培养中的作用,成为巩固和拓展分析测试中心发展前景的一项重要举措[4-6]。我校分析测试中心自成立以来,始终以做好各级各类学生的人才培养为工作重点,以协同学的基本原理为指导,通过与相关学院和部门的有效沟通协调,建立了一套人才培养协同管理模式,取得了较好的成效。

1 人才培养协同模型的建立与应用

协同学的理论最早由原联邦德国物理学家赫尔曼·哈肯提出,并被不断发展和应用到许多学科的研究工作之中。协同学研究非平衡的开放系统,在与外界产生能量或物质交换的情况下,如何通过内部的协同作用,自发地出现时间、空间和功能上有序的自组织结构[7]。协同学的基本原理可以应用到管理工作中,通过对组成系统的若干相互作用的子系统进行重组和优化整合,生成“竞争—合作—协调”的运行机制,打破“信息”“资源”“应用”三大孤岛,从而实现“1+1>2”的协同效应[8]。

1.1 协同管理的必要性

高校是一个典型的非平衡开放系统,作为子系统的各二级单位之间存在着各种各样的业务关联,人才培养就是其中最重要的一项关联业务。高校人才培养工作内容丰富、涉及部门广泛,其中与分析测试中心相关的主要有课程教学、技能培训和实验室开放3个方面,分别需要中心与教务运行管理部门、中心服务的主要专业学院、相关职能部门及其他专业学院合作完成。上述部门均为学校下设的二级单位,相互之间没有隶属关系,为实现更好的人才培养成效,必须建立起协同管理机制,不断加强沟通与合作。

根据巴纳德组织理论,任何类型的组织都具有一定的协同性,组织中协同的发起离不开3个基本要素,即协作意愿、共同目标和信息沟通[9]。在高校这个组织结构中,提高人才培养工作成效是学校各个部门的共同目标,在这一共同目标的指引下,各部门会逐渐形成比较强烈的协作意愿。强烈的协作意愿推动着分析测试中心和其他相关部门不断加强信息沟通,做好业务流转的协调,从而逐渐建立起协同管理机制(见图1)。

图1 分析测试中心与其他部门建立人才培养协同模式的必要性分析

1.2 协同管理模型的建立与应用

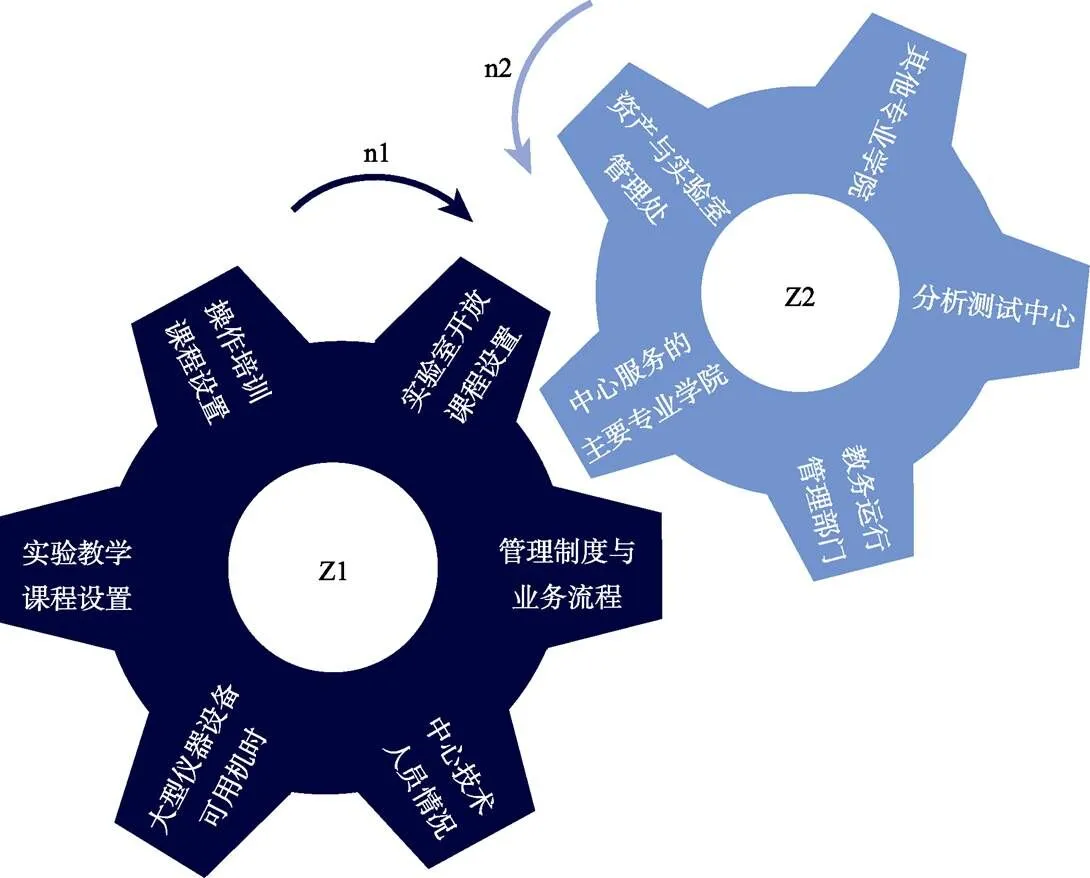

高校是一个比较成熟的组织,其人才培养业务相对固定,流程标准化和规范化程度较高,因此考虑套用齿轮传动协同模型(见图2)。在该模型中,齿轮Z1对应组织中用到的各类信息;齿轮Z2对应组织中的所有机构,这些机构对应相对固定的业务。随着两个齿轮的啮合转动,任何一类信息都会被传递给所有的机构,同时任何一个机构(业务)也能获得所有的信息,协同管理机制通过机构与信息的充分互融互通而实现[10]。

基于齿轮传动模型的基本原理,为做好人才培养的各项业务(课程教学、技能培训、实验室开放)在各个部门之间的协同,就必须确保两方面的条件。一是各个部门的相关业务必须是相对固定的,即要有明确的岗位、人员、权力与责任、制度与流程;二是要充分保障各类信息在不同部门之间高效、顺畅地流转。因此,想要使齿轮传动模型充分发挥作用,必须做好信息、人员、流程和业务等方面的管理工作。

图2 人才培养协同管理齿轮传动模型示意图

近年来,分析测试中心会同相关部门,一方面充分做好大型仪器设备资源开放共享信息的发布、展示、流转、获取和使用工作,一方面通过不断完善制度、开发流程来确保上述信息能够被各项人才培养业务顺利获取和利用。通过覆盖全校的“大型仪器设备开放服务管理系统”,全校师生可以快速获取所需的或感兴趣的仪器设备信息;将特定的大型仪器设备与教学计划内课程挂钩,优先保障使用,无偿提供人员、机时、场地和试剂耗材,轻松解决专业学院任课教师实验教学所需高端仪器设备资源难题;定期开设针对研究生(硕士、博士、博士后)和高年级本科生的大型仪器设备操作培训课程,解决学生理论水平与实践能力不匹配的问题;积极开展针对低年级本科生的实验室开放课程教学,将高端仪器设备的理论和应用知识用最易于接受的形式传递给学生(见图3)。

2 协同绩效评估

通过各相关部门之间的高效协同,分析测试中心大型仪器设备开放共享服务涉及的课程教学、技能培训和实验室开放课程等各项人才培养工作均取得了较好的成效。

(1)大型仪器设备开放程度和投资效益进一步提高。教学任务,尤其是本科生教学任务,应当成为分析测试中心优先保障的工作[11]。通过开设各类计划内教学课程、大型仪器设备操作培训和实验室开放课程,所涉及的大型仪器设备(如核磁共振波谱仪、X-射线单晶/粉末衍射仪、液相色谱-质谱联用仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜等)的开放机时数均有10%~ 15%的提升。尽管这部分机时并不产生直接的测试费收益,且会产生额外的试剂耗材消耗费用(全部由分析测试中心承担),但却进一步提升了仪器设备的综合效益。

(2)计划内实验教学课程进一步保障与优化。借助分析测试中心丰富的高端仪器设备资源,化学与化工学院、材料学院等专业学院新开设数门之前因为缺乏设备无法开设或者仅能进行理论讲解的课程。中心编写了相应的管理制度,设计了规范、便捷、可操作性强的业务流程,使任课教师仅需填写、提交课程信息登记表并通过审核后,便可利用中心免费提供的设备、机时、人员、场地和实验材料开展教学工作,大大提升了教学效果。

(3)相关学科的研究生和高年级本科生的动手实践能力进一步增强。许多大型贵重仪器设备,如核磁共振波谱仪、电子显微镜等,因其购置和维护费用昂贵、操作复杂、安置条件苛刻等,单个课题组无法负担,学生也只能送样测试,难以获得实际上机经验[12]。分析测试中心组织技术人员编写了讲义和课件,定期为有需求或感兴趣的研究生、高年级本科生开设大型仪器设备操作培训课程。完成全部培训并通过考核的学生,由中心授予培训证书并开通相应仪器设备的上机操作权限,使学生能够充分理解和掌握实验数据的产出过程,有助于加深课题认识、加快课题进展。另外,掌握独立自主操作某一类大型仪器设备的技能,也成为研究生和高年级本科生今后走向工作岗位的重要“加分项”。

(4)低年级本科生参与科研的兴趣和热情进一步激发。中心每年度开设约10门次实验室开放课程,均围绕大型仪器设备的实际应用展开,如X-射线单晶衍射仪分析食用盐的晶体结构、拉曼光谱鉴定珠宝的真伪、比表面积与孔径分析仪揭示活性炭吸附能力的奥秘等。选课学生不仅是材料、化学与化工、物理、生命等相关专业学院学生,还吸引了大批外国语、人文与社会科学等文科类学院的学生。这些实验室开放课程一方面丰富了通识类课程的选课范围,缓解了新建校区选课难的问题,另一方面也培养了学生的科研兴趣,开阔了眼界,为日后从事与科研相关的学习和工作奠定了基础。

3 问题与改进探讨

尽管取得了较好的成效,但上述齿轮传动协同管理模型也存在一些缺陷。齿轮传动模型高效运转的重要前提条件是信息的畅通流转和业务的固定化,并在此基础上实现组织行为的标准化和规范化,大大提升业务流转效率和最终成效[10]。但由于高校人才培养工作的复杂性和多变性,总有许多因素是无法被有效固化的,例如涉及多个不同部门的复杂业务流程、业务流转过程中相关人员的参与程度、新增加的业务类型、业务流转过程中的新增需求等,都会大大影响协同管理的成效。

对于上述不利因素,需要对协同管理模型进行一定的优化,建立反馈与改进机制。如针对复杂的业务流程,可建立多部门联席会议制度,加强信息沟通,共同商定流程优化方案,尽量将业务流程简化、固化、规范化;针对相关人员参与程度问题,可建立合理的奖惩政策,如将协同管理成效纳入绩效考核范围,用制度引导和保障执行力。针对新增加的业务或业务流转过程中的新增需求,需要尽快理清关系,会同相关部门建立相应流程,并尽快纳入协同管理体系。

4 结语

协同管理是协同学原理在社会科学领域的重要应用推广,以协同管理为指导思想的信息化管理系统蓬勃发展。分析测试中心作为学校重要的支撑与保障机构,通过建立和运行协同管理模型,有效提升了大型仪器设备的开放共享成效,拓展了人才培养工作的广度和深度,也为开展其他工作提供了有益借鉴。同时也要认识到,中心目前所建立和运行的协同管理模式还处于初步探索阶段,涉及的部门和业务类型数量有限,还需要进一步完善管理制度、优化业务流程、加强信息沟通、拓展参与范围、加深参与程度,充分发挥大型仪器设备资源和平台优势,为人才培养工作做出应有的贡献。

[1] 冯建跃,徐正. 我国高校分析测试中心的生存与发展[J].实验室研究与探索,2001, 20(1): 93–94, 97.

[2] 康经武. 对新时期分析测试中心定位的思考[J].分析测试技术与仪器,2014, 20(3): 125–127.

[3] 林双妹,林佳丽.高校分析测试中心发展状态分析及对策[J].实验室研究与探索,2014, 33(8): 277–281, 290.

[4] 张宏森,刘翀,赵桂红,等.仪器分析专业“3+1+1”人才培养模式改革中测试中心的新职能[J].黑龙江科学,2014, 5(12): 139.

[5] 艾云龙,郭正华,邓翠贞,等.基于工程应用与创新能力培养,构建现代分析测试技术研究生“专业实践”教学体系[J].南昌航空大学学报(自然科学版),2018, 32(1): 104–108.

[6] 刘海峰,霍冀川,王熙,等.基于人才培养的大型仪器设备开放共享实践与探索[J].高教学刊,2018(6): 63–65.

[7] H·哈肯.协同学:大自然构成的奥秘[M].凌复华,译.上海:上海译文出版社,2005.

[8] 杜栋.协同、协同管理与协同管理系统[J].现代管理科学,2008(2): 92–94.

[9] 卞辉,姚小萍,陶亚楠. 加拿大大学教学发展中心的巴氏组织理论分析:以英属哥伦比亚大学为例[J].现代教育科学,2017(3): 143–148.

[10] 徐石,刘古权.协同管理导论[M].北京:经济日报出版社,2012.

[11] 饶艳英,马玉刚,曹建平,等. 分析测试中心服务于本科分析测试仪器实验教学初探[J].广州化工,2015, 43(10): 179– 180, 198.

[12] 晏井利,梅建平,黄海波,等.利用独立操作提高大型仪器使用效益的探索与实践[J].实验技术与管理,2015, 32(11): 273–275, 279.

Research on collaborative management model of talent training in university analysis and testing center

GAO Peifeng, AI Hui, YAN Li, PENG Shaochun

(Analysis and Testing Center, Beijing Institute of Technology, Beijing 102488, China)

As an important open and sharing service platform for large-scale instruments and equipment resources in colleges and universities, the analysis and testing center can play an important role in talent training. Through the full information communication and business docking with relevant functional departments and professional colleges, the analysis and testing center has established a collaborative management model, which is applied to the practice of courses, skill training, open laboratory courses and so on in the teaching plan, so as to provide efficient, comprehensive and high-quality talent training. Services and guarantees have improved the effectiveness of the talent training, but also the utilization efficiency of large-scale instruments and equipment.

analysis and testing center; talent training; collaborative management

G647

A

1002-4956(2019)09-0194-04

2019-01-24

北京理工大学第三期实验室研究项目(2017BITSYC02)

高培峰(1987—),男,山东青岛,硕士,助理研究员,主要从事实验室与设备管理。

E-mail: sscgpf@bit.edu.cn

10.16791/j.cnki.sjg.2019.09.050