孟小冬:余音绕梁叹冬皇

2019-09-25王鹤

王鹤

余派嫡传,如日中天

孟小冬(1907—1977)生于梨园世家,9岁随姨父(一说姑父)仇月祥学戏,专工须生,未满12岁在无锡登台就一炮打响。14岁开始,在常有一流演员登台的上海乾坤大剧场、共舞台献艺,其间还去菲律宾等地跑码头数月,很有观众缘。

1922年开始,曾经长期给谭鑫培、余叔岩等大家操琴、有“全国第一琴”之称的孙佐臣开始为孟小冬伴奏并辅导,她的行腔运调更上层楼。这年下半年她去汉口演出,赢得连声喝彩,吸引得著名女老生姚玉兰停演半月,前往观摩,两人十分投缘,结拜为姊妹。比孟小冬年长四岁的姚玉兰,1929年嫁给杜月笙。

孟小冬1925年开始在北京演出,那是京剧大师灿若星汉之时。这位十七八岁的新秀却迅速崭露头角,“长城”“丽歌”两家唱片公司还为她灌了几张唱片。

沉迷余派剧艺的刘嘉猷在《记余派传人杜月笙夫人孟小冬》一文中讲述,孟小冬住在香港时,他与几位名票友不时去孟府盘桓,冬皇在高兴的时候,很是健谈,乃得乘机恭聆她闲聊梨园掌故,以及余派剧艺的精粹所在。”更有缘分的是,上世纪20年代末30年代初,刘嘉猷常去姻伯、巨商林松涛位于沪西的公馆玩,在林家的清唱雅集上见过被林松涛誉为梨园行天才的孟小冬:

那时候的冬皇大约仅在20岁左右,出落得漂亮透了,尤其双目精光四射,放着异彩,气质尤佳,穿枣红的锻旗袍,罩上黑獐绒的坎肩儿,戴着貂皮帽子,真是帅极了。

“冬皇”的名号,是上世纪20年代末由著名票友、在天津办过《天风报》的沙大风最先叫响的,他曾在天津《商报》副刊撰写记叙孟小冬生活的“孟话”,山呼“吾皇万岁”。此后常常撰文,颇为专业地讴歌“冬皇”之“声调激越”或“美妙轻灵”。各地报纸效仿,冬皇之称,不胫而走。

孟小冬到北京后专工余派,多方拜师深造。那些年,但凡有余叔岩的演出,她必定前往观看,细心揣摩。遇到对余腔有研究的票友,也虚心讨教。

孟小冬与梅兰芳结婚后基本上停演了四年,但她离开他以后重返舞台,在平津等地演出,依旧观者如堵。

1938年秋,私淑余叔岩多年的孟小冬终于得偿夙愿,正式拜师。此后五年,她寒暑不辍,潜心问道。余叔岩也将千锤百炼的《搜孤救孤》《洪羊洞》《捉放曹》等近30出经典剧目之精髓要诀,向高徒悉心传授。孟小冬尽得余派妙谛,更是佳腔迭出,火候老到,被公认为余叔岩的传人中成就最高者。翁思再的《余慧清談孟小冬》一文说:孟小冬学戏期间,不再搭班演出,只偶尔登台实践所学之戏。余叔岩的女儿余慧清曾担心其生活来源,孟小冬告诉她:“不要紧,我有‘贵人相助。”后来才知道是杜月笙在资助她。

著名京剧评论家丁秉鐩当年赏遍名家,对孟小冬层次清晰、入木三分的表演,拍案叫绝。认为要论唱功之考究,梨园界首推余叔岩与她师徒二人。他在《孟小冬与言高谭马》一书中对她推崇备至:

她的天赋好,嗓子五音俱全,膛音宽厚,女人而无雌音,是千千万万人中难得一见的。因此,她学得精刻到什么程度,都能发挥尽致,无往而不利。揣摩剧情,刻画人物,做派的细腻传神,如入化境。而扮相的优雅,身段的潇洒,尤其余事。

丁秉鐩以“温文儒雅,俊逸潇洒”来概括孟小冬的台风。他说,孟小冬拜师余叔岩之前,已得余派神韵的百分之五十,拜余之后,得余派真传的百分之八十。若只论唱做,其《洪羊洞》《搜孤救孤》几可乱真。比余叔岩差的那百分之二十,便是武技稍逊。

由于孟小冬的唱腔一丝不苟,绝无敷衍,演出一场,特别耗神耗力。名满天下后,她更爱惜羽毛,务求精湛。加之后来体弱多病,更难密集登台。从清末到民国,吸食鸦片的艺人为数甚多,孟小冬与马连良、谭富英等名家也都未能免俗。据称鸦片能提神、润嗓,但成瘾之后难免损坏身体。

凡此种种,使得孟小冬演出场次不多。每当登台,也就愈受追捧。拜师余叔岩以后,她的戏更是一票难求,戏院里座无隙地。丁秉鐩说,“当时孟小冬如日中天,声势远在马连良、谭富英以上。”

丁秉鐩还讲述,1938年孟小冬在当时北平最好的新新戏院演出《洪羊洞》。某先生想捧冬皇,和管事人商量把前边的好位子全包下来,用来请客以示炫耀。而一些老戏迷之前在前排都长期拥有固定座位,当然不依不饶。“孟大小姐”得知后大怒,疾言厉色地申斥管事人:“我的戏是给那些懂戏的老观众们普遍欣赏的。怎么?有人打算拿我的票请客摆谱作面子,不用打算!你快把票退给园子,把钱吐回去。不然,你今天就辞班不用干了!”管事人赶紧照办。很多人说,孟小冬的性情也有些像余叔岩,狷介孤傲,不由分说。

1947年8月30日杜月笙过60岁生日,适逢两广、苏北等地水灾,为祝寿与赈灾举办的京剧义演持续了十天,几乎所有的京剧名伶都汇聚上海,戏迷大呼过瘾。孟小冬的两场《搜孤救孤》,黑市票被黄牛炒得翻了五倍十倍,一些京剧名家也去观摩。她的唱腔酣畅淋漓,做功精妙细腻,赢得如雷掌声与衷心赞叹。这是孟小冬的绝唱,年方四十她就告别舞台。

修到梅花,终究伤怀

民国早期,京师警察厅通令各戏园,禁止男女同台演出,不过义演或堂会却不受此限制。直到1930年,北平市公安局才废止男女同台的禁令。孟小冬与梅兰芳(1894—1961)的首次合作,就在北京电灯公司总办冯恕为母亲庆贺八十大寿的堂会上,唱的《四郎探母》,丈夫杨四郎由孟小冬扮演,梅兰芳则饰铁镜公主,两人配合得严丝合缝。演出前他们在梅兰芳老友、中国银行总裁冯耿光家中排练,冯是女作家凌叔华嫡母的侄儿。此后两人多次合演此剧。

1926年下半年,梅、孟又在堂会上合演《游龙戏凤》。19岁的孟小冬饰微服巡游的正德皇帝,梅兰芳则成了梅龙镇泼辣伶俐的李凤姐,戏里不乏调笑场面。乾旦坤生,颠鸾倒凤,他俩演得活灵活现又别有意趣,众看客兴致盎然。

孟小冬舞台扮相

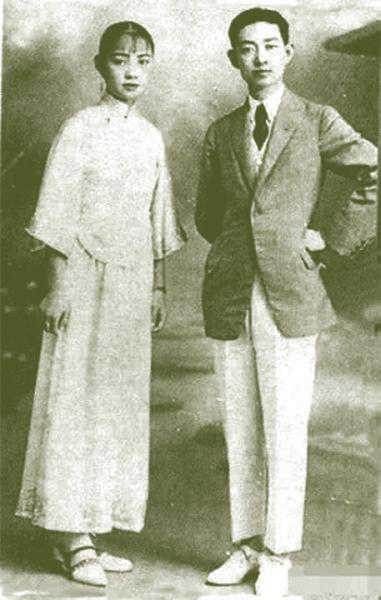

孟小冬嫁给梅兰芳,固然有“梅党”众人的凑趣、撮合,更重要的还是彼此爱慕。那时节,伶界大王梅兰芳名满天下,倾倒众生;脱颖而出的孟小冬则正当华年,明慧璀璨。两人色艺俱佳,惺惺相惜,看他们隐含笑意的合影,双双精美柔润,相当珠联璧合。

这桩婚姻里,当事人却实在太多。福芝芳1921年过门时,梅兰芳的嫡妻王明华早已在堂。媒人言明梅兰芳系一子双祧(兼为两兄弟的继承人),所以两房妻子“两头大”。如今,如何安置孟小冬?颇费思量。大媒齐如山等以王明华卧病多年,在天津住院疗养,小冬实际上也是正室,且婚后将另置新宅别居为由,说服了孟家众人。随后,梅兰芳等陪孟小冬去天津拜会王氏夫人,后者以戒指相赠,算是首肯与成全。1927年初,一对新人在冯耿光的公馆里结婚。

孟小冬从此深居简出,听唱机,练书法,跟鲍吉祥学余派戏。有一张梅兰芳戏弄手影的照片上,他与孟小冬分别写了两行字,正是两人的一问一答:你在那里作什么啊?”“我在这里作鹅影呢。”俏皮口吻与亲密情态,跃然而出。

戏迷翘首期盼,难见孟小冬登台亮相。她的痴心粉丝中有位李志刚性格偏执,打听得她已嫁给梅兰芳,气急败坏,竟持枪跟踪梅兰芳至冯宅门口。在与军警对峙中,李将帮忙奔走的报人张汉举射死,李志刚也被警方枪击。

梅兰芳对张汉举家属厚赠房舍与赙金,以赎不安。命案之后,满城风雨,沸沸扬扬,虽然此事与孟小冬毫无瓜葛,饱受惊吓的梅兰芳却暂时疏远了她,到天津演出也与福芝芳偕行,还被登上《北洋画报》。孟小冬不免凄恻,一度在天津重新登台。

1928年11月底梅兰芳去广州、香港演出数月,在上海逗留后返回北平,这一次随团前往的是孟小冬。当时刊出的一幅孟小冬立姿全身像的标题是:《修到梅花之孟小冬自沪北归后最近造像》。“修到梅花”四个字,好像将她的内心独白喜滋滋地说了出来。“梅孟夫人”的称呼也见诸媒体,她的愉悦不言而喻。1929年2月的《北洋画报》上,登出一组孟小冬表情各异的半身像,分别被冠以“凝思”斜睇”“送吻”“迎吻”等图说,看得出她的喜悦与满足。画报上还附有短文《写于“小影”之后》,有抢到独家消息的得意:“现在本报竟得了她的妙影多幅,津门倾倒小冬的人很多,大可看看。”短文极尽八卦之能事,先说闻听孟小冬现在已经做了“梅妻”,又云,至于她迎谁的吻,送吻给谁,斜睇睇谁,凝思思谁,似乎可以不必研究”,相当不嫌画蛇添足。

孟小冬与杜月笙

《北洋画报》等报刊相当敬业。1929年夏,梅兰芳与福芝芳在北戴河海滨出浴、骑驴游玩的照片,也被隆重刊出,说“穿着海水浴背心、曲线美毕呈的梅兰芳”,与夫人作海水浴时,海滨居民旅客,空巷往观,真有眼福”。

似乎梅兰芳将一碗水端平了,两个女人的胶着却难以消融。与世无争的王明华已于上年秋去世。

梅蘭芳1930年8月刚刚访美演出回来,伯母(也是嗣母)过世。从亲朋好友到社会贤达,去梅宅吊丧的人络绎不绝。孟小冬戴孝前往,却被下人奉福芝芳之命阻拦于大门外,梅兰芳与众人调停无效。

福芝芳执掌梅府多年,又有几个孩子为恃,已是绿叶成荫子满枝,“正宫”地位难以撼动。孟小冬未能入府给婆母守孝,无异于昭示且强化了自己的“外宅”身份。她在台上将帝王将相、贤人义士演得天衣无缝,卸去戏袍,摘下髯口,却依旧有善感女人一颗易残易碎的玻璃心。她觉得在大庭广众之下受此折辱,足以心灰意冷,誓不再见梅兰芳。此后孟小冬一病不起,继而焚香礼佛。后来他们曾一度复合,终于1931年夏分手。

金兰姐妹姚玉兰1929年已成为杜月笙四姨太,她请杜月笙出面协调,梅兰芳付给孟小冬4万元补偿。这在当时是一笔巨款,据许锦文的《梨园冬皇孟小冬传》讲述,梅兰芳因此卖掉了无量胡同精美的花园住宅。

1933年天津一家报纸刊出连载小说,写当年在京酿成命案的戏迷与坤伶原本有染,坤伶分手后还向名伶狮子大开口……一看便知影射的谁。孟小冬愤而在《大公报》连登三天《紧要启事》辟谣,表示若再有人“故意毁坏本人名誉、妄造是非”,必将诉诸法律。她在启事中也用了相当大篇幅,顺势发泄对“负心人”的满腔怨忿:

名定兼祧,尽人皆知。乃兰芳含糊其事,于祧母去世之日,不能实践前言,致名分顿失保障。虽经友人劝导,本人辩论,兰芳概置不理,足见毫无情义可言。

冬自叹身世苦恼,复遭打击,遂毅然与兰芳脱离家庭关系。是我负人?抑人负我?世间自有公论,不待冬之赘言。

对于梅兰芳不能给自己以相应名分,孟小冬一直耿耿于怀,此时不吐不快,顺势将自己与梅兰芳的恩怨任性地大白于天下。他无法理顺这团感情的乱麻,伤心人孟小冬重提旧事时,依旧难抑恼恨。梅兰芳未发一言,也显示出他为人处事的温柔敦厚。

孟小冬与梅兰芳

1925年深秋,杜月笙(1888—1951)在北京初访孟小冬。那时,她的才艺声色风靡京沪,他可能只是众多倾慕者之一。待她正式进入杜府,却已是40年代。青帮大亨杜月笙喜欢别人称他杜先生,他从白相人到社会名流、慈善家的转型,十分成功。杜月笙曾任中国红十字协会副会长、复旦大学校董等,修桥铺路、办学赈灾,样样热心,还与章太炎等诸多政治、文化名人订交。

杜月笙是痴情票友,有时还粉墨登场,他交往的京剧大家数不胜数,三四十年代的京剧大事纪,不少跟他密切相关。

多年来杜月笙一直精心维护、关照孟小冬,他的帮衬手笔很大,行事又细腻妥帖。厚意深情,的确能捂暖人心,但她走近他,却并非单纯报恩或走投无路。孟小冬于上海解放前夕随杜月笙全家迁往香港,那时他已缠绵病榻,风烛残年,她悉心陪护,送汤熬药。杜府在香港时期的座上客江一秋曾告诉丁秉鐩:“哎呀,杜先生和孟小冬的感情交关好,两个人嗲得来。”

关于杜、孟结婚,几乎所有的版本都这么叙述:杜月笙1950年曾计划携家带口去法国,计算办护照的人数时,孟小冬轻声说了一句:我跟着去,算使唤丫头呢,还是算女朋友呀?”一句话点醒杜月笙,他赶紧扶病与她结婚。

假如果真如此,还是有一丝心酸。想当年去梅府吊孝受阻,就因为她作为“妻子”的名分无法坐实,才埋下仳离祸端。如今,为了得到第五房夫人的位分,竟需要伺机争取,话还说得那么低姿态。人到中年,从前一语不合就拂袖而去的傲岸“冬皇”,真的这么心平气和了吗?

杜月笙1951年8月去世后,孟小冬独居香港,少量授徒,也曾学习刻章、英文、太极并临帖。当年孟小冬嫁给杜月笙,姚玉兰有促成之功。后来,同在一个屋檐下的两个女人也难免龉龃。到老来,姐妹之情又占了上风,1967年孟小冬迁往台北,姚玉兰母女与弟子们对她的生活有多方照顾。