我国小麦与玉米产量对地面覆盖的响应

2019-09-20范学科张宝林郑爱泉

范学科, 张宝林, 郑爱泉

(1.杨凌职业技术学院, 陕西 杨凌 712100; 2.贵州农业职业学院, 贵州 贵阳 551400)

小麦和玉米是我国的主要粮食作物,其产量分别约占全国粮食总产量的20.91%和35.63%。虽然我国的粮食生产在近几十年已经取得巨大进步,但是随着人口增加和城镇化的推进,我国仍然面临着严峻的粮食危机问题。水资源短缺是限制我国小麦和玉米生产的重要因素,并引发了一系列生态环境问题。减少作物棵间的无效蒸发是提高水分利用效率的主要途径之一[1],在作物生育期间进行地面覆盖可有效减少作物的无效耗水量。地面覆盖除能减少土壤蒸发外,还具有调节地温[2]和减少杂草发生的作用[3]。因此,地面覆盖可作为节水增产的一项重要技术。QIN等[4]研究认为,塑料薄膜覆盖下的玉米籽粒产量、水分和氮素利用效率较无覆盖的均提高60%左右。GAO等[5-6]报道,塑料薄膜覆盖能够显著提高甘肃地区玉米的根重密度、根长密度和根直径,显著增加0~170 cm层的土壤含水量,从而使玉米的籽粒产量提高70%~90%。CHEN等[7]报道,陕西地区塑料薄膜覆盖小麦的籽粒产量和水分利用效率较不覆盖分别增加35%和25%,而作物耗水量仅增加8%。虽然地膜覆盖表现出巨大的增产潜力,但是废旧地膜对农田和环境产生了严重危害。废旧地膜严重破坏土壤结构,削弱土壤的耕作能力[8]。与不覆盖相比,地膜覆盖下土壤的塑化剂邻苯二甲酸酯(PAEs)含量显著升高[9-10]。PAEs可以通过植物富集作用进入食物链,给人体和环境带来潜在危害[11-12]。因此,寻求地膜的替代物以减少对环境的危害成为亟需解决的问题。与普通地膜相比,可降解膜的增温保墒和增产效应较差,并且成本较高,且降解膜的降解性能还与环境条件密度相关,因此在农业生产中应用较少。关于秸秆覆盖对小麦和玉米籽粒产量的影响已经有较多研究报道[3-4,13],但是秸秆覆盖对小麦和玉米籽粒产量的影响因地域、气候、作物种类及栽培措施等不同而存在较大差异[14]。因此,探明影响秸秆覆盖效应的因素对该措施在节水栽培中的应用推广具有重要意义。

常规单个地点的试验由于研究尺度小,受地区气候和土壤等因素影响较大,试验结果差异较大,不能从区域尺度的角度说明覆盖对小麦和玉米产量的影响程度。整合分析法(Meta-analysis, Meta)是一种对同一主题下的多个独立研究结果进行统计分析的方法,可通过量化不同研究结果效应系统分析指定措施的综合效应及其影响因素。该方法自20世纪90年代初被引入生态学领域以后,已在农业研究中广泛应用[15-25]。银敏华等[26]应用Meta分析方法定量研究可降解膜覆盖对玉米产量的影响认为,在高海拔、低气温区域,平作和使用0.008 mm厚度降解膜有利于玉米产量的提高。李昊等[27]应用Meta方法分析近30年地膜覆盖对棉花的增产效应认为,覆盖地膜能在一定程度上提高棉花产量,但是其增产率呈下降趋势。虽然单地点的覆盖措施对小麦和玉米产量的影响已有较多研究,但是仍然缺少覆盖措施影响因素的量化分析和系统研究。为此,通过收集国内外数据库收录的关于中国小麦和玉米覆盖措施的文献资料,运用Meta分析方法,定量对比分析塑料薄膜覆盖和秸秆覆盖在国内不同区域、作物种类、播种方式及耕作方式等对小麦和玉米籽粒产量影响特征,旨在明确秸秆覆盖对我国小麦和玉米籽粒产量的影响及最佳施用条件,为小麦和玉米的高产节水栽培提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 数据来源及处理

数据来自Web of Science和中国期刊论文数据库(CNKI,中国)。以覆盖(mulch)、小麦(wheat)、玉米(maize/corn)和产量(yield)为关键词,检索2库收录的近30年发表的我国覆盖措施与作物产量的相关文献;以必须是田间试验(排除室内盆栽和防雨棚旱池等),必须有对照(对照为不覆盖传统栽培),覆盖材料为薄膜和秸秆,对不同文献报道的同一试验数据只纳入其中1次为筛选标准,对检中数据进行筛选,共得到61篇符合要求的文献。

1.2 研究方法

由于整合分析要求各个观测值都是独立的,因此需假定任何1篇文献中的任一作物种类、覆盖方式、耕作方式、播种方式及施肥量等的观测值都是独立的[28]。提取每篇文献中不覆盖处理(对照)和覆盖处理下各个指标的平均值、标准差和样本个数。其中,表和文章中的数据直接提取,图中的数据通过Origin 9.0的digitizer插件将图形数值化后再提取。为了比较不同因素对小麦和玉米产量的影响,根据行政区划的完整性、政策及耕作制度的相似性,将中国小麦和玉米区域划分为东北区域(黑龙江、吉林和辽宁)、华北(河北、山东和河南)、西北地区(甘肃、陕西、宁夏)和南方(四川、成都、湖南、湖北、广西和江苏)。覆盖材料分为塑料薄膜覆盖和秸秆覆盖;作物种类分为春小麦、冬小麦、春玉米和夏玉米;灌溉方式分为灌溉条件和雨养条件;将秸秆覆盖量分为低处理(<5 000 kg/hm2)和高处理(≥5 000 kg/hm2),按播种方式分为垄作和平作。

数据计算按照SONG等[29]的方法。用反应比(r)作为效应值。利用STATA的混合效应模型对原始数据进行整合分析。由于许多研究未列出标准差或者标准误以及个数,导致效应值的方法无法计算。因此,采用bootstrap再抽样方法,计算95%的置信区间(4999次迭代次数)。如果95%置信区间与0重叠,则认为试验组和对照组的差异不显著;如果95%置信区间没有与0重叠,则认为差异较显著[28]。为了方便解释,将r的分析结果转化为谷类作物产量和水分利用效率的变化百分数[(r-1)×100%]。若r=1,即百分率为0,表明试验组和对照组没有差异;如若r>1,则说明产生了正效应;如若r<1,则说明产生了负效应[30]。

r=XE/XC

式中,XE为覆盖处理各指标的平均数,XC为不覆盖处理(对照)各指标的平均数。

1.3 数据统计分析

采用STATA 11.0进行数据统计分析,采用Excel 2013和Sigmaplot 14.0进行数据处理和作图。

2 结果与分析

2.1 覆盖措施对小麦和玉米籽粒产量的影响

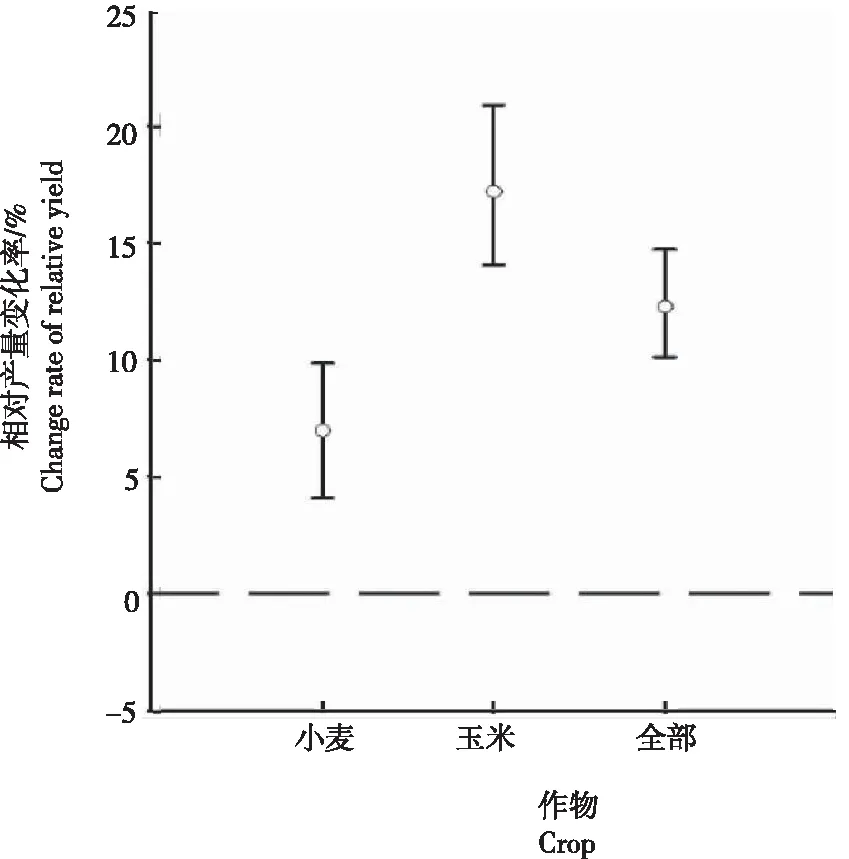

从图1可见,覆盖条件下小麦和玉米的产量较未覆盖的平均增加12.28%,95%置信区间为10.09%~14.70%。其中,玉米平均增幅为17.18%,95%置信区间为14.03%~20.89%;小麦平均增幅为6.96%,95置信区间为4.06%~9.86%。表明,覆盖措施可不同程度提高小麦和玉米的产量,对玉米的增产效应大于小麦。

图1 不同覆盖措施下小麦和玉米的相对产量变化率

Fig.1 Relative yield change rate of wheat and maize under different mulching patterns

2.2 不同栽培措施对小麦和玉米籽粒产量的影响

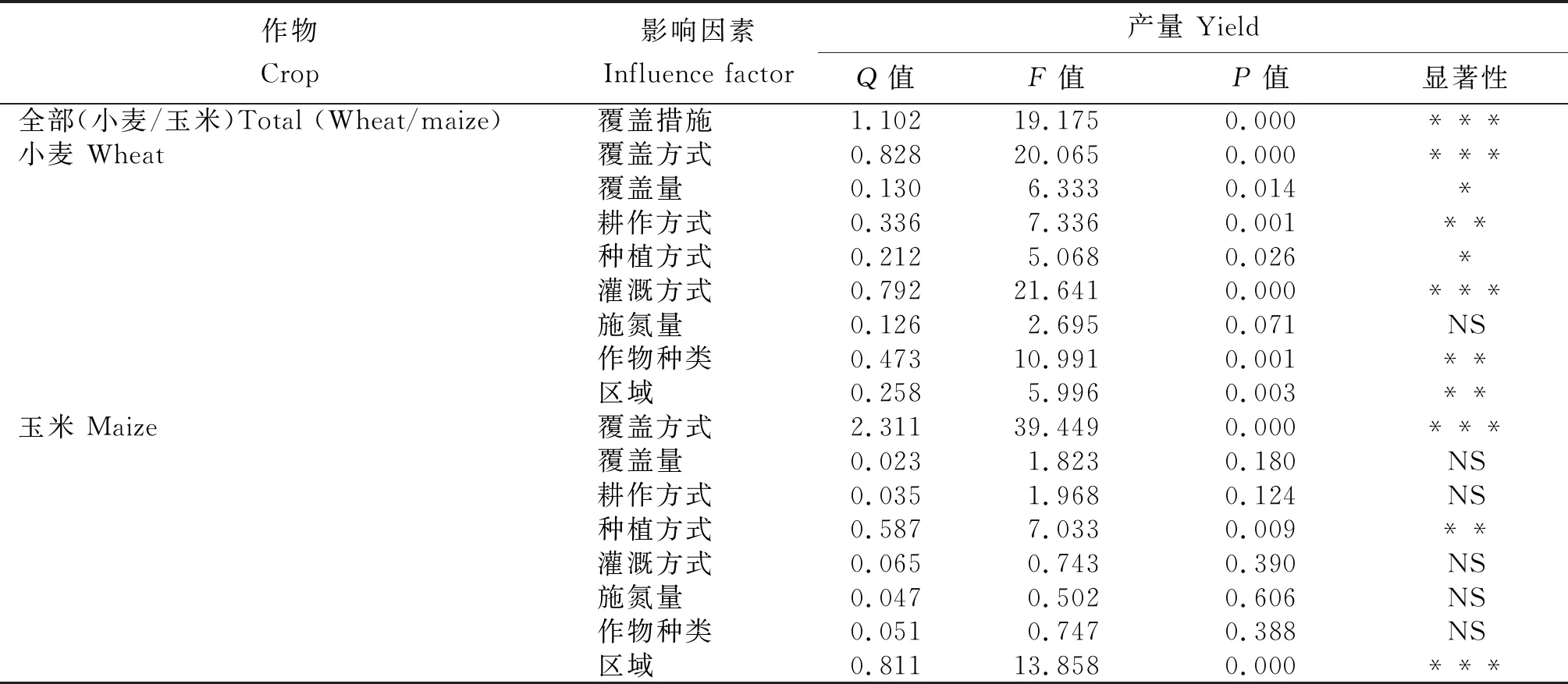

2.2.1 影响地面覆盖效应的主要因素 从表1可知,覆盖条件对谷物籽粒产量的影响达极显著水平。不同栽培措施对小麦和玉米籽粒产量影响存在差异。其中,覆盖方式、耕作方式、灌溉方式、作物种类和种植区域对小麦籽粒产量的影响达极显著水平,覆盖量和种植方式对小麦籽粒产量的影响为显著水平,施氮量对小麦籽粒产量的影响不显著。覆盖方式、种植方式和种植区域对玉米籽粒产量影响均达极显著水平,而覆盖量、耕作方式、灌溉方式、作物种类和施氮量对小麦籽粒产量的影响不显著。

表1 不同栽培措施对小麦和玉米籽粒产量影响的方差分析

注:*、**和***分别表示P<0.05、P<0.01和P<0.001水平的差异显著性,NS表示差异不显著(P>0.05);Q值是组间异质性值。

Note: *,** and *** indicate significance of difference atP<0.05,P<0.01 andP<0.001 level separately. NS means no significant difference. Q value means the heterogeneity value between two different groups.

2.2.2 不同因素对小麦和玉米产量的影响

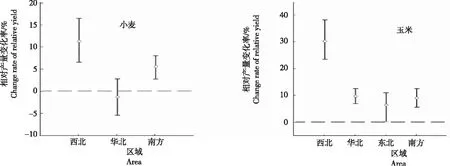

1) 区域。从图2可知,不同区域覆盖措施对小麦和玉米籽粒产量的影响不同。西北和南方的小麦籽粒产量覆盖的较未覆盖的显著增加,分别增加11.26%和5.52%;华北平原小麦籽粒产量覆盖的较未覆盖的下降1.35%,但变化差异不显著。各区域玉米的籽粒产量覆盖的较未覆盖的均显著增加,依次为西北(30.14%)>华北(9.63%)>南方(8.93%)>东北(6.32%)。表明,在西北地区采用覆盖措施可显著提高小麦和玉米的籽粒产量。

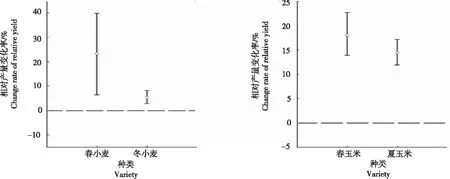

2) 作物种类。从图3可见,覆盖措施显著提高冬小麦、春小麦、夏玉米和春玉米的籽粒产量。其中,春小麦的籽粒产量显著提高23.47%,95%置信区间为6.57%~40.07%;冬小麦籽粒产量提高5.55%,95%置信区间为2.96%~8.38%;而春玉米和夏玉米的籽粒产量整体平均提高14%以上。表明,覆盖措施均能促进不同类型的小麦和玉米增产。

3) 覆盖材料和覆盖量。从图4看出,不同覆盖材料和覆盖量对小麦和玉米籽粒产量的影响不同。与不覆盖相比,塑料薄膜覆盖和秸秆覆盖均显著提高玉米籽粒的产量,塑料薄膜覆盖显著提高小麦籽粒的产量;塑料薄膜覆盖较秸秆覆盖显著增加玉米和小麦的籽粒产量。表明,相对于秸秆覆盖,塑料薄膜覆盖有助于小麦和玉米籽粒产量的提高。塑料薄膜覆盖小麦籽粒产量提高14.88%,玉米籽粒产量提高27.91%,说明,塑料薄膜覆盖措施更有利于玉米物质生产。秸秆覆盖措施小麦籽粒产量增产效果不显著,平均增产1.81%,95%置信区间为-0.93%~4.39%。秸秆覆盖量对小麦籽粒产量的影响达显著水平(F=6.333,P=0.014)。其中,在秸秆覆盖量<5 000 kg/hm2时,小麦籽粒产量减少1.94%,95%置信区间为-5.99%~2.38%;在秸秆覆盖量≥5 000 kg/hm2时,小麦籽粒产量显著增加。说明,低覆盖量不利于小麦增产。玉米表现趋势与小麦相同。表明,通过合理调整覆盖量,秸秆覆盖也可以显著提高小麦和玉米的产量。

图 2 不同覆盖措施下各区域小麦和玉米粒籽产量的变化率

图 3 不同作物类型小麦和玉米粒籽产量的变化率

图4 不同覆盖材料和秸秆覆盖量小麦和玉米籽粒产量的变化率

4) 灌溉方式。从图5可知,不同灌溉方式对小麦和玉米籽粒产量的影响不同。秸秆覆盖灌溉条件下小麦籽粒产量下降6.71%,95%置信区间为-10.20%~-3.20%;雨养条件下小麦籽粒产量提高9.63%,95%置信区间为6.51%~12.77%;塑料薄膜覆盖灌溉和雨养条件下小麦籽粒的产量均显著提高,增幅为10%左右。秸秆和塑料薄膜覆盖均能提高玉米籽粒产量,其中,秸秆覆盖措施在灌溉条件下更有利于提高玉米籽粒产量(灌溉条件>雨养条件)。

图5 不同灌溉方式及覆盖措施下小麦和玉米籽粒产量的变化率

5) 种植方式。从图6看出,相同种植方式下薄膜覆盖小麦和玉米籽粒的产量均较秸秆覆盖的高。其中,不论是平作还是垄作,秸秆覆盖小麦的籽粒产量均呈减产趋势,而薄膜覆盖小麦的籽粒产量则均呈增产趋势,平作和垄作分别提高11.75%和21.89%;2种覆盖措施平作和垄作玉米的籽粒产量均呈增产趋势,垄作的增产效果较平作好,薄膜覆盖下平作和垄作玉米的籽粒产量分别提高17.29%和22.38%。

图6 不同种植方式及覆盖措施下小麦和玉米籽粒产量的变化率

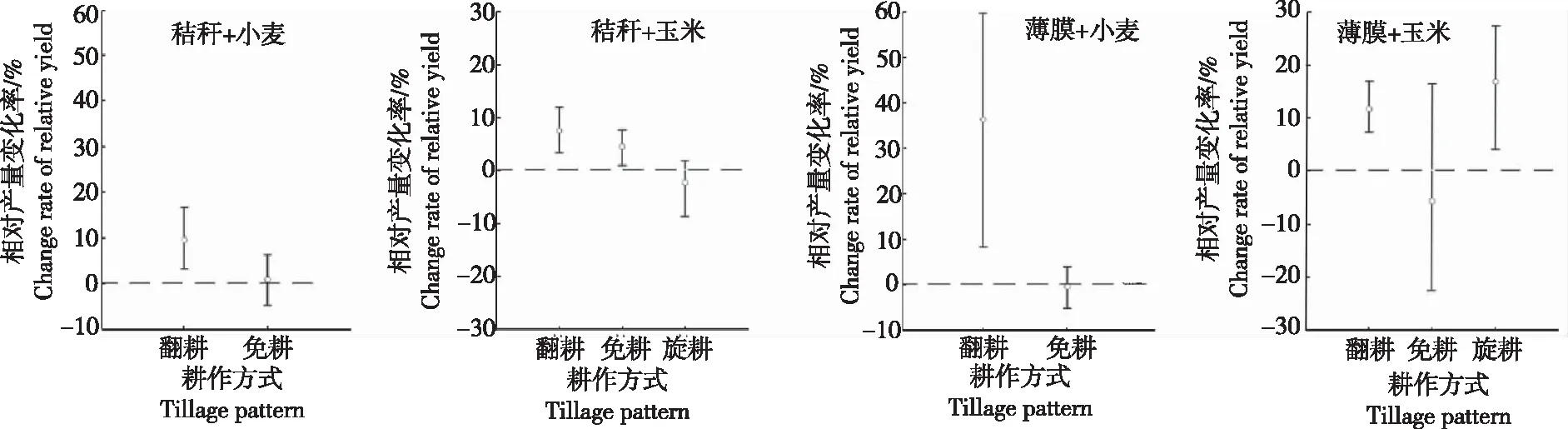

6) 耕作方式。从图7看出,不同耕作方式对小麦和玉米籽粒产量影响不同。在翻耕措施下,秸秆覆盖和塑料薄膜覆盖小麦籽粒产量显著提高;而在免耕条件下则均呈减产趋势。秸秆覆盖下,免耕和翻耕玉米籽粒产量均显著提高,旋耕玉米籽粒产量则呈减产趋势;薄膜覆盖下,免耕玉米籽粒产量呈减产趋势,旋耕和翻耕玉米籽粒产量均显著提高,且均较相同耕作方式下秸秆覆盖高。

图7 不同耕作方式及覆盖措施下小麦和玉米籽粒产量的变化率

3 结论与讨论

覆盖措施作为重要节水措施在农业研究和生产上广泛应用[3]。整合分析中国不同种植区域、种植方式和覆盖材料下覆盖措施对小麦和玉米产量影响的结果显示,与不覆盖相比,覆盖措施能提高小麦和玉米的整体平均产量。覆盖措施不仅能减少土壤流失,还能拦截太阳辐射,减少杂草产生[31]。无论是秸秆覆盖还是塑料薄膜覆盖均能减少土壤水分的蒸散损失,从而提高土壤含水量,保留的水分能够被作物特别是幼苗生长发育吸收利用,进而提高作物产量和水分利用效率[32]。

与秸秆覆盖相比,薄膜覆盖显著地提高禾谷类作物的籽粒产量和水分利用效率。这是由于薄膜覆盖隔绝水分蒸发,更能保水[33];并且提高耕层的NO3-含量[34],更有利于提高产量和水分利用率。但是薄膜覆盖具有要求整地质量高,出苗率低,费时费工,消耗土壤养分且薄膜残留土壤容易造成污染等缺点,限制其大面积推广。因此,还需对农机具、农艺措施配套以及薄膜材料等技术问题加强研究。秸秆覆盖操作相对简单,成本低廉,且有助于提高土壤养分含量,在现阶段秸秆覆盖应是推广的首选。

不同作物的产量对覆盖措施的响应不同。研究结果表明,无论是灌溉条件还是雨养条件下,塑料薄膜覆盖和秸秆覆盖措施的玉米籽粒产量均显著增加;2种灌溉条件下塑料薄膜覆盖小麦与玉米籽粒产量均呈增加趋势,但是秸秆覆盖只提高雨养条件下小麦籽粒的产量,而降低灌溉条件下小麦籽粒的产量,可能是秸秆覆盖和塑料薄膜覆盖对土壤温度的影响不同所致。秸秆覆盖能够提高冬季土壤表层温度,而降低春季和夏季土壤温度;塑料薄膜覆盖能够提高全年的土壤表层温度[7,35-36]。对于玉米而言,除覆盖增墒效应外,秸秆覆盖能够降低夏季土壤表层温度,从而有利于夏玉米的生长发育[37]。在我国北方地区春玉米播种和出苗阶段容易遭受低温冷害,塑料薄膜覆盖可以提高土壤表层温度,促进玉米出苗和加快生长发育进程[26]。在灌溉条件下,秸秆覆盖增墒优势被灌溉措施所抵消,此外秸秆覆盖的春季降温作用引起小麦生长发育延迟,缩短灌浆持续时间,从而导致小麦产量降低[14]。因此,秸秆覆盖要根据作物种类、种植区域和气候条件实施。

秸秆覆盖量对谷类作物籽粒产量有影响,秸秆覆盖量大有利于提高禾谷类作物籽粒的产量。这是因为,秸秆覆盖量大有利于土壤保水。此外,在小麦-玉米一年两熟地区,秸秆旋耕还田后,大量秸秆混合在土壤表层,不利于小麦出苗和形成壮苗[38]。在该地区采取节水灌溉配合秸秆覆盖措施,不仅能解决出苗壮苗问题,还能保水和提高产量。因此,该措施对兼顾产量和资源利用具有重要意义。

平作和垄作方式均显著提高谷类作物籽粒产量,且垄作覆盖的效应大于平作效应。垄作+覆盖的方式使“集水、保水与高效用水”相互结合,从而提高农田储水效率、作物蒸腾效率和作物供水效率,并且易操作,投资少,适应性广[39]。

覆盖条件下,翻耕显著提高禾谷类作物籽粒产量。翻耕提高降水入渗能力,促进作物根系发育和健壮生长,增加产量[40],但是促进也使得作物蒸腾速率加大,增加耗水量[41]。旋耕和深松都能提高作物产量,但是由于数据较少,还有待进一步研究。有研究表明长期翻耕不仅消耗动力,成本较高,而且降低土壤地力,容易形成犁地层,阻碍根系生长[42]。因此,翻耕与其他耕作措施交替应用是一种较优的方式。

从地理分布看,西北地区覆盖对产量的增加效应最为明显,高于华北和南方,这是由水分条件决定的。研究发现,覆盖在雨养条件下更有利于增加作物产量。西北绝大多数是雨养条件,而华北多为灌溉条件,南方降水较多,不适合覆盖措施的实施。华北地区地下水超采,水位下降,造成严重生态问题,若在该地区实施覆盖措施可减少农业生产用水,显著提高水分利用效率,且能够缓解该地区的生态问题进一步恶化。

综上所述,不同作物的产量对覆盖措施的效应不同,这可能是秸秆覆盖和塑料薄膜覆盖对土壤温度的影响不同造成的。薄膜覆盖显著提高产量,但是其操作复杂,在生产中难于应用。相比而言,秸秆覆盖更为实用,在应用中秸秆覆盖量≥5 000 kg/hm2。垄作覆盖的效应优于平作覆盖,在玉米生产上应用最好。覆盖对产量的影响在地区间存在差异,以西北地区效果最佳。