基于污泥固化稳定化处理技术的重金属污染河道底泥处置路线

2019-09-18漆磊廷段腾腾

罗 刚,漆磊廷,段腾腾,耿 震

(无锡市政设计研究院有限公司,江苏 无锡 214072)

0 引言

2016年国务院颁布实施了《关于印发水污染防治行动计划的通知》(“水十条”),明确指出2020年底前地级以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内,到2030年,全国城市建成区黑臭水体总体得到消除。全国各地黑臭河道整治工作随之如火如荼地开展。河道底泥作为黑臭河道的“源”和“汇”,“汇”集了排放到河道中的初雨污染、生活污水和部分工业废水中的大量污染物沉积,而随着控源截污工程的实施和河道底泥污染浓度饱和后还会向水体释放污染物成为污染“源”,故河道底泥的处置是黑臭河道治理工作中的重要一环。

目前开展黑臭河道整治的城市均面临着体量巨大的河道底泥处置压力。因为河道底泥含水率一般在90%-99%之间,含水率高,自重大,导致河道底泥处置难度大、成本高。上海市自2000年以来相继开展了“万河整治”、“近郊六镇黑臭河道整治”工程,进行了大范围的中小河道整治,全市每年疏浚河道底泥总量为3 000万~4 000万m3[1]。而广州市内部现有230多条河道,需要清理底泥总计约700多万m2[2]。

同时,我国城内大部分河道还存在河道底泥重金属污染严重的现象,李继周等[3]对南京城区8条典型黑臭河道底泥污染特征调查发现底泥重金属污染严重,84.2%的河道具有高潜在生态风险。余世清等[4]对杭州城区34条河道底泥重金属含量检测表明,其中危害程度很强的河道4条,危害强的8条,中等的16条,轻微6条。上海作为老工业城市河道底泥重金属污染同样较为严重,抽取的4条河道重金属潜在生态风险指数(RI)显示4条河道沉积物重金属污染均为中等[5]。由于河道底泥成分复杂,重金属以吸附/络合等方式积累在河道底泥中,处置难度大、代价高,不处置或处置不当均存在重金属污染转移再释放的风险,故河道底泥二次污染的风险问题突出。

因此,如何低廉高效地对重金属污染河道底泥处理和处置,实现河道底泥减量化、无害化、稳定化、资源化是摆在城市黑臭河道治理面前的重要难题。

1 河道底泥的处置方法

目前河道底泥处置方法主要有异位处理和原位修复技术。异位处理法包括填埋、焚烧和综合利用。

填埋是目前国内外常用的方法,其优点是投资少、见效快,但是底泥填埋需要大面积的场地和运输费用,对含有重金属污染底泥的脱水、防渗处理及填埋要求更高。焚烧是传统污泥处置最彻底的处理方法,其最大的优点是可以快速并最大程度地实现污泥减容。与传统污泥相比重金属污染河道底泥中有机物含量较低,直接影响其燃烧热值,焚烧效果较差,需要增加辅助燃料改善燃烧质量,焚烧时动力消耗较大,成本较高。同时焚烧后的残渣仍为有害物质,还需进行最终处置和运输。综合利用主要包括堆肥和建材利用。堆肥是一种较好的底泥处置方法,但是河道底泥中有机物含量低,重金属污染底泥中的重金属离子等有毒有害物质难降解。利用底泥替代部分黏土制造砖或陶瓷等建材是一种废物利用的方法,但是建材利用对底泥的预处理要求较高,重金属污染的底泥需除臭除毒处理方可用来制造建材。

原位修复技术包括化学修复、生物修复和原位稳定化。生物化学修复是指在不破坏河道底泥条件下投加亲合性微生物或化学药剂,优点在于工程实施中较为便利,不会产生二次污染,但是生物修复技术对环境要求苛刻,同时周期长见效慢,化学修复易破坏水生态系统。原位稳定化则是使用化学药剂或使用水泥、生石灰等进行原位封装,此法一般效率较低。原位修复存在增加河床高度,使水体库容变小,削弱河道的行洪能力,不适用城内河道治理。

相比以上技术,异位固化、稳定化技术则是通过向疏浚底泥中加入特殊的化学物质固化并稳定底泥中的重金属和其他污染物,降低重金属和其他污染物在环境中的释放析出。固化主要是向底泥中投加固化剂将底泥变成不可流动固体的物化反应过程,稳定化则是通过向底泥中添加化学物质将污染物变成低毒性和低迁移性物质的化学过程。固化和稳定化可作为一个连续过程技术运用,亦可根据工程需要单独使用某一技术,主要取决于加入的化学物质及其影响因素。

2 河道底泥固化/稳定化技术

2.1 固化技术

常规的固化技术包括水泥、石灰和玻璃化等,但最常用的方法还是水泥固化技术。其主要机理包括重金属同氢氧根离子或硅酸盐结合成含钙的水化反应、重金属被水化硅酸钙粒子吸附的碳酸化反应或重金属通过离子交换的方式进入水化产物晶体结构中的离子交换反应[6]。用水泥处理底泥效果较好,但仍存在着固化效率低、对个别元素稳定化不佳的问题。因此添加其他材料辅助或共同固化的改进技术不断发展,如用水泥固化时辅以碳酸钠和二氧化碳后底泥中Pb、Zn、Ni析出明显减少[7]。贾晓蕾等[8]和乔秀臣等[9]在使用不同比例的粉煤灰与水泥共同固化底泥中的重金属时发现Cd、Pb和Zn的浸出浓度均低于GB5085.3-2007中规定的限值。但常规的固化手段不仅会导致底泥容量增加,同时存在对部分重金属固化效果差的问题。

2.2 稳定化技术

按使用稳定剂分类目前稳定化技术主要包括无机物混合稳定化及有机物稳定化。

利用重金属在中碱性环境会产生沉淀的特性,氧化钙和碳酸钙等作为廉价易得的无机物都可以提高底泥pH值使重金属以沉淀形式稳定存在,有效减少了重金属的释放[10]。周雪飞等[11]发现底泥中加入氧化钙和二氧化钙后pH值明显升高,Zn、Cd、Ni三种重金属的迁移速度随之变缓,但是其他研究表明石灰无法固化Pb、Cr一类重金属。磷酸盐类化合物是典型的无机重金属稳定剂之一,能够有效降低重金属污染物的生物危害性和毒性。研究者用水铁矿和磷灰石作为稳定剂添加到污染底泥中,结果显示底泥的生物危害性和毒性降低,底泥中Pb、Cu、Zn、Cd等基本以氧化物结合态和残渣态稳定存在[12]。有机物稳定化目前应用虽然较少,但是相关研究已经很多,主要是利用有机螯合剂与重金属发生螯合作用形成形态稳定的难溶性螯合物[13]。黄鸽等[14]通过向底泥中分别添加壳聚糖、单宁酸和羟基磷灰石以稳定化其中的Pb、Cu、Zn和Cd,研究发现三种添加剂都有不错的稳定化效果,其中羟基磷灰石效果最佳。稳定化技术实施后存在底泥仍为流塑态问题,故主要在原位修复时采用。

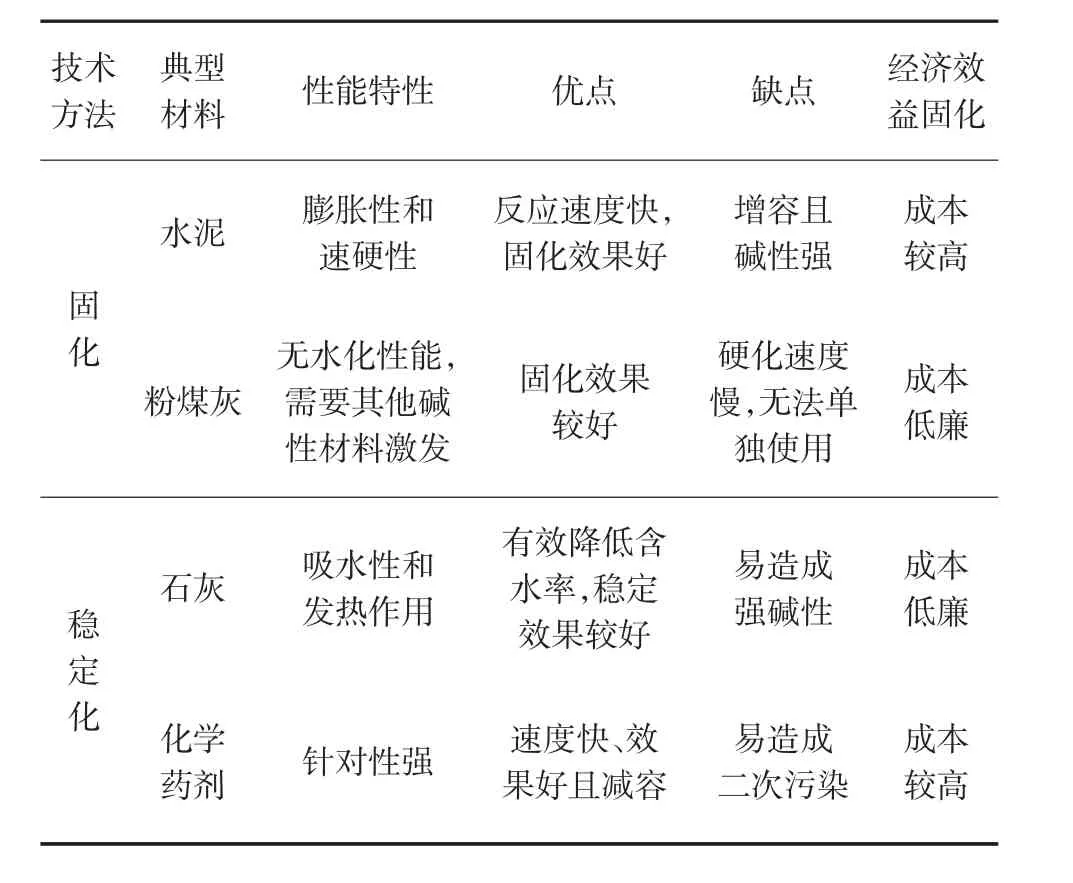

表1为固化与稳定化技术比较表。

表1 固化与稳定化技术比较表

2.3 固化稳定化技术

固化稳定化技术,顾名思义是将底泥固定化和稳定化,是在固定化过程时辅以稳定化技术,扬长避短。王川等[15]使用DTCR与水泥联合固化稳定化重金属污染底泥时发现,水泥水化包容重金属的同时DTCR与重金属发生交联反应形成稳定的重金属螯合物。使用水泥、粉煤灰配合有机硫稳定剂DTCR进行固化稳定化污染底泥中重金属,添加DTCR后浸出浓度对比不添加的明显降低,用粉煤灰替代部分水泥发现添加粉煤灰后固化抗压强度增强[16]。

综上所述,固化稳定化技术处理重金属污染河道底泥效果较好,底泥中重金属稳定浸出风险小,同时可有效实现底泥的减量和强度的提高,优势明显。

3 河道底泥固化稳定化工艺影响要素及调整

河道底泥固化稳定技术处理运用适当不仅可以实现底泥的减容减量,同时可以避免二次污染。在实际工程中,为了更加经济可行应从以下要素进行固化稳定化工艺优化。

3.1 底泥含水率对固化剂、稳定剂添加量及添加时序的影响

河道底泥含水率较高,受清淤方式的影响一般在95%~99%之间,导致河道底泥量大且不便运输,添加时序的选择直接决定了固化剂、稳定剂添加量进而影响工程成本。根据污泥的这一特性应合理选择河道底泥的疏浚方式,然后就近进行脱水实现减量化处理,脱水至含水率80%~90%左右呈半流塑态。既保证了后续固化剂、稳定剂与底泥拌和均匀性和易操作性又降低了其添加量。

3.2 底泥中重金属污染程度及类别对固化剂、稳定剂种类选择和比例的影响

由于河道外部环境的不同,受重金属污染的程度等级亦不同,即使程度一致也存在受污染重金属的类别不一致,如受电子、五金厂污染河道底泥中铜、镉、锌、铬等污染可能比较突出,邹凯旋等[17]对深圳某工业区重金属污泥处理时发现采用水泥稳定化工艺时添加量8%最佳,石灰稳定化工艺时添加量2%最佳,石灰粉煤灰稳定化工艺时10%石灰+10%粉煤灰最佳,而石灰稳定化时铬的浸出浓度相对较大,需辅以FeSO4·7H2O。而制革废水污染的河道底泥可能铬等影响更明显,徐娜等[18]通过氧化钙、人造沸石和硅酸钠对污泥中铬的稳定化作用对比发现,氧化钙的稳定效果最好,氧化钙与制革污泥的质量比为0.15~0.2。所以不同河道的底泥应根据其污染程度进行分析试验选择添加何种固化剂、稳定剂,优化添加量,得到最优配方。

3.3 底泥中有机质含量对固化稳定化效果和底泥力学性能的影响

河道底泥中有机质含量虽然较低,但是底泥中重金属和有机质等污染物易发生吸附、络合等作用形成有机结合态,影响固化稳定化效果和重金属的稳定性。同时土的液、塑限会随着有机质含量的增加而增大,底泥中的有机质会减缓水化产物的生成,因而对固化的强度造成影响。YANG等[19]在对几种不同有机质含量的软土中分别加入石膏和SN-210A复合添加剂发现,当水泥掺加量为15%时加入水泥量3%的石膏后水泥土的强度提高了1.5~2.2倍,当水泥掺加量为12%时加入水泥量1.5%的SN-210A复合添加剂后水泥土的强度提高了2~3倍。

3.4 处置后污泥的用途对固化剂、稳定剂种类和添加量的影响

经固化稳定化处理的底泥可实现多目标利用途径:园林绿化种植用土、道路回填工程用土、建材制砖用土及生态修复材料用土。不同的用途对处理后底泥的环境安全要求,以及要达到的物理、化学性能指标也不同。因此固化剂、稳定剂种类和添加量要根据用途的需要进行优化。

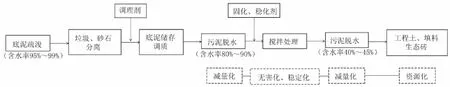

综上所述,在实际工程中,应首先对河道底泥特性及各种污染物的含量及形态等进行分析,并根据项目的特点制定底泥的最终处置方式,以确保资源化过程中取得最优配方。在此基础上制定基于固化稳定技术处理重金属污染河道底泥的方案和参数设置(见图1)。

图1 基于固化稳定化技术重金属污染河道底泥处置技术路线图

4 结语

城市黑臭河道的治理迫在眉睫,重金属污染河道底泥处理已成为黑臭河道治理中无法回避的重大难题。针对城市河道底泥量大、含水率高、重金属污染严重等特性,通过对固化稳定化技术在城市重金属污染河道底泥适用性及优势分析,探究工程运用影响因素,从工程应用角度提出基于固化稳定化技术的城市重金属污染河道底泥处置全流程技术路线:预处理—脱水—固化稳定化—脱水—资源化利用,实现底泥处置减量化、无害化、稳定化、资源化,为环境可持续发展提供一种可行性技术模式。