贫困生贷款悖论:贷款获得与费用支出改善

——来自Q大学的调查证据

2019-09-18李永平李淑峰

李永平 李淑峰

(齐鲁工业大学(山东省科学院)金融学院,山东 济南 250353)

随着我国高等教育规模的扩大,越来越多的莘莘学子能够走进高校,接受高等教育。但是,部分来自低收入家庭的大学生,在承担学费、生活费等支出方面存在困难而导致难以完成学业。从当前看,有以下渠道为贫困生提供信贷资金支持:一是大学生助学贷款,包括国家助学贷款和生源地信用助学贷款,由国家财政资金提供利息补贴,是帮助贫困家庭大学生完成学业的有效手段;二是其他商业银行贷款,用于大学生学习生活等费用支出,是助学贷款的补充;三是各类互联网贷款。虽然有多种渠道为贫困生提供信贷资金,但现实中贫困生能否获得贷款,获得贷款后他们的大学生活又能否得到改善,是一个有待检验的具有现实意义的问题。精准脱贫是党的十九大提出的三大攻坚战之一,而贫困生大多来自农村地区,教育扶贫是政府扶贫的一个重要方面,研究贫困生贷款获得及其生活改善问题,有助于从高校层面打赢精准脱贫攻坚战。

本文以Q大学学生为调查对象,运用计量回归方法对调查获得数据进行分析处理,拟回答以下问题:(1)在基本生活与学习费用支出方面,来自低收入家庭的大学生是否与其他同学显著不同,是否受到家庭贫困的约束?(2)贫困生的资金来源如何,是否能够获得助学贷款以及其他渠道贷款?(3)贫困生获得信贷后,他们的生活学习费用支出是否发生改变,生活是否得到改善,不同渠道贷款是否产生不同影响?

一、贫困生界定与研究假设提出

(一)贫困生界定

本文根据大学生家庭收入作为是否为贫困生的界定标准。如果大学生父母的年收入合计在1万元(人民币)以下,则被认定为a类贫困生。根据山东省高校一般的学费标准及生活费等支出情况来看,在家庭年收入不足1万元的情况下,大学生难以支付在校学习期间的学习和生活基本费用。屈智勇等(2007)对中西部10省17所高校的9641名大学生的调查结果表明,93%的贫困大学生家庭月总收入低于1500元。屈智勇、张秀兰、王东明:《中西部十省高校贫困生生活与受资助现状调查》,《高等教育研究》2007年第10期。这与本文对贫困生家庭收入的界定相近。考虑到家庭抚养子女数量不同,本文另外界定,除父母年收入1万元以下的学生外,父母年收入在1-5万元之间且抚养子女数量在3个及以上的,界定为b类贫困生。吴斌珍等(2011)基于2010年中国大学生的调查数据,以大学生维持基本生活所需的开支来设定大学生“贫困线”,发现有将近22%的大学生身处贫困之中。[注]吴斌珍、李宏彬、孟岭生等:《大学生贫困及奖助学金的政策效果》,《金融研究》2011年第12期。本文调查样本中a、b类贫困生分别占20%、25%,这与吴斌珍等(2011)的调查结果基本一致。

(二)研究假设提出

一般而言,大学生上学期间资金花费主要由父母提供,贫困生在学习和生活基本费用支付方面,会受到家庭贫困的影响。由此,本文提出假设1:

假设1:贫困生各项生活与学习费用支出显著少于其他同学。

除家庭提供资金外,贫困生可从国家助学奖学金、助学贷款等多种渠道获得资金,用以支付生活学习费用。2007年国务院颁布《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》。2014年财政部、教育部、中国人民银行、银监会联合发布《关于调整完善国家助学贷款相关政策措施的通知》,决定调整国家助学贷款资助标准。从山东省对贫困生的资助现状看,各级财政投入学生资助资金、国家助学贷款发放金额以及资助学生人数等都在逐年增加。由此,本文提出假设2:

假设2:贫困生能够获得助学贷款资助,助学贷款的可获得性显著高于其他学生。

获得助学贷款资助的学生,能够用贷款支付学费及部分生活费用,以弥补父母家庭提供资金的不足。从经济学意义上看,这是一个跨期选择问题:贫困生以将来毕业后能够取得的收入作为保证,获得助学贷款,用以满足当期费用支出的需求。而贷款的获得存在两个效应:一是收入效应,未来收入转变为当期收入,由于助学贷款存在利息减免,实际上增加了贫困生的持久性收入,使贫困生能够增加当期的各种支出;二是替代效应,由于助学贷款用于支付贫困生学费,则原来用于支付学费的资金可以用于其他各类消费支出。由此,本文提出假设3:

假设3:较之没有获得助学贷款的贫困生,获得助学贷款的贫困生能够增加各项生活学习费用支出。

除助学贷款外,大学生还可以从其他商业银行和互联网渠道获得信贷,但其他商业银行贷款、互联网贷款与助学贷款服务的大学生目标群体不同,发放标准也不完全一致,更多是出于赚取存贷利差获利而非救助为目的。由此,本文提出假设4:

假设4:获得助学贷款与获得其他商业银行贷款、互联网贷款的大学生,在费用支出方面有着不同的行为表现。

二、模型设定与变量选取

(一)模型设定

本文采用两种模型对提出的假设进行验证。

1.Logit回归模型。因变量取值只有“是”或“否”两种情况下,建立Logit回归模型:

Logit P=β0+β1X1+……+βmXm

其中,P表示贫困生获得银行助学贷款、其他商业银行贷款、互联网贷款概率值的大小,X1……Xm表示影响各类贷款获得的因素。

2.OLS回归模型。对于非0、1值的因变量,建立OLS回归模型:Y=β0+β1X1+……+βmXm

其中,Y表示被调查大学生各类资金来源和费用支出的变量,X1……Xm表示是否为贫困生以及影响资金来源、费用支出的其他因素。

(二)变量选取

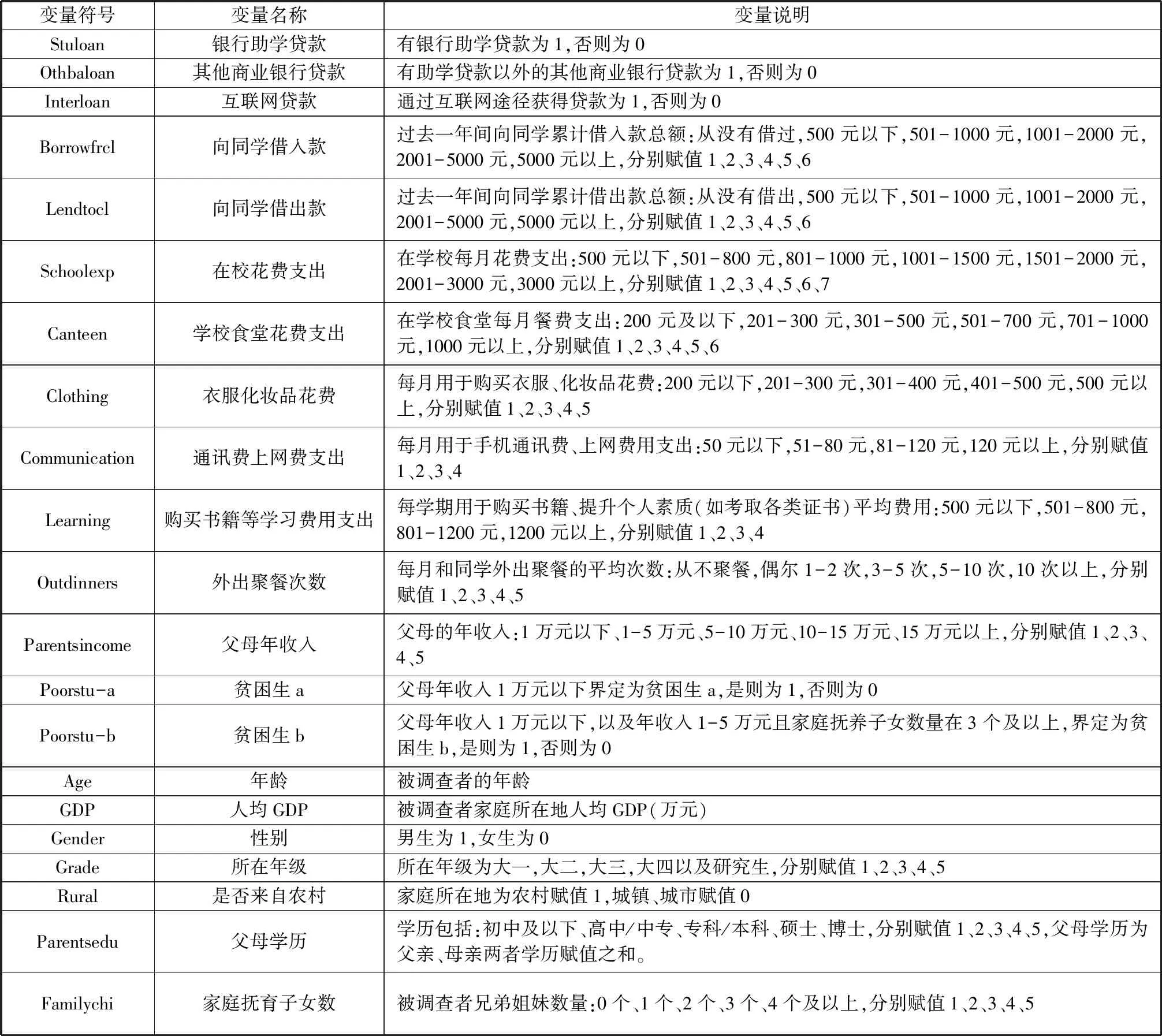

根据设定的两类模型,本文定义的相关变量,如表1所示。

三、调查实施与数据描述性统计

(一)问卷设计与调查实施

为研究本文所提出假设,设计调查问卷以获取被调查大学生的以下数据:(1)基本信息,包括出生日期、性别、所在年级;(2)家庭信息,包括家庭所在地市、家庭在农村或城市、父母年收入、父母学历、兄弟姐妹数量;(3)资金来源信息,包括向同学借入款、是否有银行助学贷款、其他商业银行贷款、互联网贷款以及生活费资金来源的比例;(4)费用支出信息,包括向同学借出款、在校花费支出、在学校食堂花费支出、衣服化妆品花费、通讯费上网费支出、外出聚餐次数、购买书籍等学习费用支出等。

表1 变量定义

问卷设计完毕后,2016年9月至12月期间对Q大学学生发放问卷实施调查。Q大学是山东省重点建设的省属普通本科高校,有2个学部、18个学院,是涵盖工、理、文、经、管、法、医、艺等学科门类的多科性大学,有在校生30000余人。共发放问卷2000余份,收回1831份。

部分问卷存在数据缺失情况,处理方式为:缺失出生日期的,按照该学生所在年级平均出生日期填入;家庭所在地缺失无法获取人均GDP数据的,按所有被调查者人均GDP的平均值填入。关于被调查者所在地人均GDP数据,籍贯为山东省的学生,为其所在地市2015年人均GDP,籍贯为其他省份的学生,则为该省2015年人均GDP。除此以外有数据缺失的,均剔除该问卷。共得到有效问卷1661份。

(二)数据描述性统计

数据描述性统计如表2所示。

四、实证结果分析

(一)贫困生的生活学习费用支出受到家庭贫困约束吗?

贫困生在学校的基本生活、学习以及社会交往活动费用支出,是否受到家庭贫困的约束,与一般学生是否存在显著差异?根据相关实证结果,[注]受篇幅所限,本文没有列出“大学生生活学习费用支出影响因素的回归结果”表格,其它没有列出的表格还包括:大学生家庭收入分组的生活费来源比例统计表、大学生贷款及相互间借贷影响因素的回归结果、Poorstu-a分组样本数据的描述性统计、Poorstu-a分组样本贷款获得影响费用支出的回归结果。感兴趣的读者可向作者索取。基本生活支出方面,贫困生a的学校食堂花费支出、购买衣服化妆品支出显著少于其他学生。校园社会交往活动方面,贫困生a的通讯上网费支出、外出聚餐次数显著少于其他学生;贫困生在学校总的花费支出显著少于其他学生。但是,贫困生a购买书籍等学习费用支出与一般学生没有显著不同,贫困生的在校学习并没有受到家庭贫困、经费来源不足的影响。

表2 数据描述性统计

从其他影响费用支出的因素看,年龄大的同学衣服化妆品支出增加;男生在食堂支出、学习支出方面多于女生,而女生的衣服化妆品支出多于男生;随着年级升高,在校的总花费增加;父母学历高的,家庭收入往往较高,在校总花费、衣服化妆品支出、学习费用、通讯上网费较高;来自经济发达地区同学的衣服化妆品支出较高,外出聚餐次数多;来自农村的学生,除食堂支出、学习支出外,其他均显著低于来自城市的学生,家庭收入低是一方面的原因,此外也可能受消费文化、社交传统的影响。

贫困生a和贫困生b两组结果基本一致,略有不同之处是贫困生b回归结果显示,家中兄弟姐妹多的同学,通讯上网费用支出显著较高。

一个人在资金受到约束的情况下,首先是减少奢侈性、非必需品的支出,以满足必需品支出。对大学生而言,最低的保障应是满足基本学习和基本生活需求支出。实证结果显示,贫困生除学习费用外其他各项费用支出均少于其他学生,而来自农村的学生除学习费用、食堂花费外其他各项费用支出均少于其他学生。所以,在资金受到约束的情况下,大学生首先满足的是学习支出,其次是食堂饭费支出。贫困生在食堂伙食花费也显著少于其他学生,虽然贫困生不至于吃不饱饭,但这是高校和教育管理部门值得关注的一个现象。

(二)贫困生能够获得助学贷款和其他各类贷款吗?

1.大学生生活费来源。来源渠道主要包括:父母(或者其他家庭成员、亲戚朋友)提供、奖助学金、贷款、打工(兼职或创业)收入,以及其他来源。被调查大学生以家庭(父母)收入分组(包括家庭年收入<1万、1-5万、5-10万、10-15万以及15万以上共5个组别),统计获取大学生生活费用中父母、奖助学金、贷款、打工及其他方式提供资金所占比重。

本文界定的贫困生a是家庭年收入小于1万元的分组,统计结果显示,贫困生a生活费来源中,父母或者其他家庭成员提供的资金占85.02%,比样本整体低3.79个百分点,低收入家庭提供给大学生的资金比例最低。而来自奖助学金、贷款、打工的资金来源分别比整体高1.41、1.6、0.95个百分点,即与其他同学相比,贫困生首先通过贷款、其次通过奖助学金来弥补生活费的不足。对于其他各组的收入来源比例,则没有明显的趋势性差别。

2.贫困生能否有效获得各类贷款。贫困生生活费来自贷款的资金比例高出被调查者样本整体平均值,那么,贫困生获得贷款的可能性是否显著高于其他学生呢?关于是否有银行助学贷款、是否有其他银行贷款、是否有互联网贷款以及同学之间借贷的影响因素,从回归结果可以看出,贫困生a、兄弟姐妹多家庭的学生更能够得到助学贷款(此外贫困生b的实证结果显示,来自农村的学生也能够显著获得助学贷款),助学贷款的发放倾向于支持困难家庭的大学生,达到了助学贷款的目的。Q大学的助学贷款基本属于生源地贷款,实证结果显示,来自经济发达(人均GDP高)地区的学生更容易获得助学贷款。这或许表明,在向经济不发达地区学生提供资金方面,生源地助学贷款制度没有充分发挥其功能。

对于其他渠道的商业银行贷款,贫困生a更容易获得(贫困生b没有显示出显著性)。年龄大、男生、父母学历高的被调查者能够更显著地获得其他渠道贷款。

从获得互联网贷款的情况看,父母学历高、多子女家庭、高年级的男生更容易获得互联网渠道贷款。来自农村的大学生与互联网贷款获得显著负相关,这或许表明,互联网金融并没有显示出普惠金融的特征。

大学生之间的资金借贷是民间金融的一种形式,贫困生从同学借入款项没有显著增加,只是向同学借出款显著减少,贫困生也难有余钱借给其他同学。同学间的借贷只是短时间内起到资金互通有无、救急的作用,不能作为贫困生长期、稳定的资金来源。男生之间更易发生相互间的借贷。高年级、男生、来自农村地区的被调查者从同学借入钱更多,来自不发达地区的同学借入钱更少。高学历父母的学生资金较充裕,借给其他同学的钱更多。

整体而言,贫困生能够获得助学贷款以及部分其他商业银行贷款。但从本文调研结果看,贫困生的学校食堂花费依然显著低于其他同学,信贷渠道并没有提供足够的资金满足贫困生的基本生活需求。这与生源地助学贷款是用来满足学费和住宿费支出的基本目的有关。同时,贫困生从其他银行渠道、互联网金融渠道获得贷款,在使用上也受到很大限制。

(三)贫困生获得贷款后生活学习费用支出得到改善了吗?

贫困生在获得助学贷款以及其他商业银行贷款后,其行为是否发生变化,各项花费支出是否增加?从上文简要分析中能够看出,贫困生整体除学习费用外,其他各项支出均显著少于其他学生。本文从两个方面检验贷款获得对贫困生的影响:一是分析样本整体,检验获得贷款的学生与其他学生行为的差别;二是分析贫困生分组样本,检验获得贷款的贫困生与没有获得贷款的贫困生之间行为的差别。

1.样本整体回归结果。助学贷款、其他商业银行贷款、互联网贷款获得对大学生费用支出如何产生影响。[注]限于篇幅,“样本整体贷款获得影响费用支出的回归结果”从略,有兴趣者可向作者索取。根据本文对研究假设的分析,一个人获得信贷后,通过把未来收入用于当前支出,能够达到平滑消费支出的效果,由此推断获得信贷的大学生将增加其在校费用支出。但实证研究却显示出相反的结果:助学贷款、其他商业银行贷款的获得均显著减少了大学生在校费用支出总额;助学贷款、其他商业银行贷款、互联网贷款的获得均减少了学校食堂餐费支出;与研究假设预期相一致的是,获得其他商业银行贷款的学生增加了学习费用支出,获得互联网贷款的学生增加了通讯上网费用支出。

对于这种现象,本文称之为“贫困生贷款悖论”,即一个人获得贷款后,自身可支配资金增加,可以增加当期消费支出,但贫困生获得贷款后反而减少了在校的各项花费支出,信贷并没有缓解他们的资金约束。

前文分析指出,贫困生只有学习费用支出与其他学生没有显著差异,而其他各项支出和在校总支出均少于其他学生。对于“贫困生贷款悖论”的一个解释是:获得助学贷款、其他商业银行贷款的学生基本属于贫困生范畴,而贫困生获得的贷款资金基本用于学费、住宿费、书本费等支出,难以有剩余资金用于其他方面的支出。这些获得信贷的学生减少在校费用支出总额、学校食堂餐费支出等的行为,反映了贫困生整体的行为特点。而获得互联网贷款的学生则基本不属于贫困生范畴,也不具有贫困生的行为特点,互联网贷款的获得能够增加其在校费用支出总额(通讯支出、学习支出增加,食堂饭费支出减少)。

2.贫困生分组样本回归结果。“贫困生贷款悖论”是否真的存在,还要看获得贷款贫困生与没有获得贷款的贫困生的行为是否有差异。贫困生a分组共有334个样本量,从该样本组数据描述性统计可以看出,有27%的贫困生获得了助学贷款,较样本整体高11个百分点;8%的贫困生有其他商业银行贷款,较样本整体高2个百分点;7%的贫困生有互联网贷款,与样本整体相同;75%的贫困生来自农村,较样本整体高17个百分点。与样本整体相比,贫困生更多来自较不发达地区,父母的学历水平更低,家庭抚育子女数更多。

从贫困生a分组贷款获得对费用支出影响的实证结果看:较之于没有获得贷款的贫困生,获得助学贷款的贫困生减少了在校总花费、食堂花费;获得其他商业银行贷款的贫困生减少了在校总花费、食堂花费,但增加了学习费用支出;获得互联网贷款的贫困生增加了在校总花费支出。贫困生b分组回归结果与贫困生a分组基本相同,区别是获得互联网贷款的贫困生增加了在校总花费支出之外,还显著增加了学习费用支出。

对于“贫困生贷款悖论”的存在,本文认为有以下原因:一是贷款偿还的影响。贫困生获得助学贷款、其他商业银行贷款后用于学费等支出,该类贷款一般在贫困生毕业后由本人偿还;而没有申请贷款的贫困生,则一般会有亲戚朋友借款或资助等其他渠道支付学费,该部分资金可能由家人偿还。换言之,取得助学贷款贫困生的持久性收入可能并没有增加,反而可能因为将来需要自身偿还贷款而导致持久性收入减少,使贫困生减少了在校的其他费用支出。二是心理压力的影响。一个人的消费行为受到环境、家庭因素和自身经历等影响,贫困生在低收入家庭成长,具有自身的消费习惯,债务承受能力较低。较之于亲戚朋友间的借贷,银行信贷还款的约束性更强,获得银行信贷的贫困生往往在心理上容易产生未来还贷的焦虑,承受较大压力,从而较之没有获得贷款的贫困生更可能减少在校各项花费支出。俞姗(2009)的调查显示,有困难补助或助学贷款的大学生焦虑水平较高,财务满意度和生活满意度都较低。[注]俞姗:《大学生金融行为及其对金融教育的启示——基于F大学的调查与中美校际比较》,《福建师范大学学报(哲社版)》2009年第4期。黄维(2016)等的研究发现,助学贷款增加了第一代大学生的偿贷压力,以及课外打工时间,而在学习时间上并没有变化。[注]黄维、要攀攀、李凡:《助学贷款对中国第一代大学生学业发展的影响》,《中国高教研究》2016年第9期。由于偿贷压力的存在,获得助学贷款的贫困生往往更加节约,并尽力减少各项非必需性开支。三是关于互联网贷款。互联网贷款更多是短期贷款,主要用于在校生技能培训、考研辅导或者各类消费(包括非理性消费)等,这将增加大学生的在校总花费支出。

五、研究结论与政策建议

本文通过调查获取数据,检验贫困家庭大学生贷款获得与在校费用支出是否改善的关系问题,基本结论如下:(1)贫困生在学校食堂花费、衣服化妆品支出、通讯上网费、外出聚餐等支出以及在学校的总花费支出方面,均显著少于非贫困学生,贫困生在校基本生活受到家庭贫困的约束,但贫困生购买书籍等学习费用支出却较少受到家庭贫困的影响;(2)贫困生较其他学生更能够获得助学贷款以及其他商业银行贷款,助学贷款的发放倾向于支持困难家庭的大学生,对贫困生的学习起到了保障作用,实现了助学贷款目的;(3)存在所谓的“贫困生贷款悖论”,即贫困生在获得助学贷款和其他银行贷款后,减少而不是增加了包括食堂饭费支出在内的各项支出,贫困生的基本生活并没有因为获得贷款而有所改善,但互联网贷款的获得能够增加学生在校总花费支出。基于以上研究,本文建议如下:

其一,进一步完善高校扶贫机制,充分利用高校学生食堂花费、通讯费支出等数据,完善高校贫困生认定识别标准,瞄准高校特定贫困生,实施精准帮扶,从高校层面打赢精准脱贫攻坚战。除助学金、助学贷款之外,进一步完善面向经济困难学生的校内资助体系,可根据贫困生在学校食堂花费支出数据进行定向伙食补贴,多种渠道消除“贫困生贷款悖论”。设立面向贫困生的救助基金,也是贫困生救助的有效途径。

其二,监管部门应激励各类商业银行提供助学贷款和校园贷款,以满足大学生生活、学习及交往方面合理的资金需求。适当调整助学贷款目的,扩大助学贷款额度,从保障贫困生学费、住宿费支出到进一步保障贫困生的基本生活费用支出,减少家庭贫困对大学生基本生活的影响。

其三,关注来自农村地区以及经济欠发达地区的学生群体,教育部门、银行机构应加大宣传,并采取有效措施,简化助学贷款办理手续,提高经济落后地区贫困生生源地助学贷款的可获得性。同时,帮助贫困生正确认识国家助学贷款政策,降低他们的还款压力,解决贫困生精神上的“脱贫”问题,引导贫困生树立科学的消费支出理念,体验更为积极乐观向上的大学生活。