密度和水体大小对乌苏里拟鲿幼鱼生长的影响

2019-09-18朱传坤江方飞翟伟绩陈昌荣韦梦瑶吴牧容王立加徐洁茹席星驰潘正军

朱传坤,江方飞,翟伟绩,陈昌荣,韦梦瑶,吴牧容,王立加,徐洁茹,席星驰,赵 洁,潘正军

( 淮阴师范学院,生命科学学院,江苏省特色水产繁育工程实验室,江苏省区域现代农业与环境保护协同创新中心,江苏 淮安 223300 )

在水产养殖中,合理设置放养密度对提高养殖对象的养殖产量和增加经济效益具有重要作用。养殖密度作为水产动物生长的重要环境胁迫因子[1],对养殖动物的存活率、生长率及发病率均有直接影响[2-3]。养殖密度过高不仅会增加养殖动物对水体空间和食物资源的竞争强度,同时也会使养殖水质恶化,从而降低养殖对象的生长速率[4-5];而养殖密度过低,虽然可以维持较好的水质条件,但不能充分利用水体,也无法获得较高的养殖效益[6-7]。因此,为获得合理的养殖密度,国内外学者在多种水产养殖鱼类[4-11]、虾蟹类[12-15]及贝类[16-17]中开展了大量养殖密度与生长性能的研究工作。

1 材料与方法

1.1 材料

试验在江苏省特色水产繁育工程实验室的循环水养殖系统中容量为1、2 L和5 L的养殖缸中进行。试验鱼为当年人工催产繁殖,并养殖3个月的同批次乌苏里拟鲿幼鱼,繁殖所用亲本来自江苏省淮安市水产技术指导站和淮安市科苑渔业发展有限公司。试验鱼共300尾,大小较均一,平均体长(4.92±0.134) cm,平均体质量(1.622±0.100) g。

1.2 方法

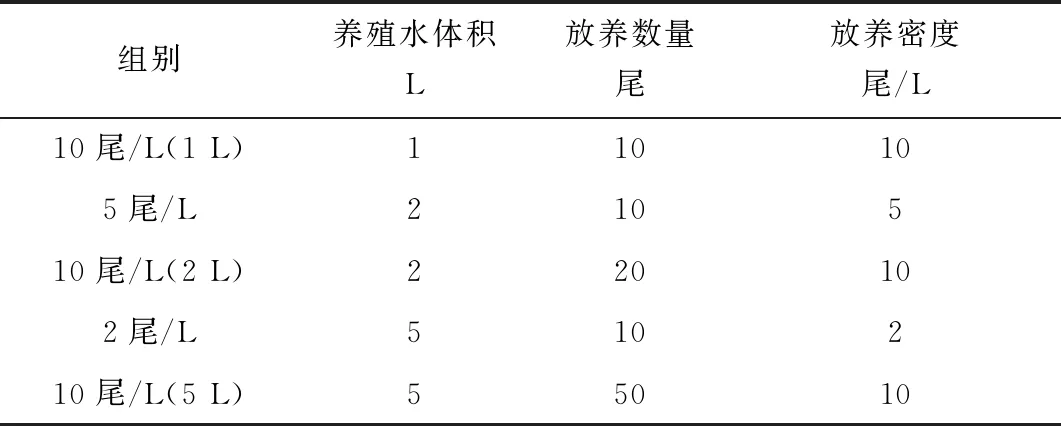

根据文献[10,23],本试验设置了10尾/L(1 L)、5尾/L和2尾/L 3个密度组;此外,还设置了与10尾/L(1 L)密度相同但水体大小不同的10尾/L(2 L)和10尾/L(5 L)组,来分析相同密度条件下不同养殖水体大小对生长的影响。具体分组见表1,每组均设3个平行。

表1 乌苏里拟鲿幼鱼养殖试验分组设置

1.3 试验管理

试验开始前随机测量所有试验鱼的体长和体质量,并将试验鱼放入各试验组的养殖缸中。试验过程中利用养殖系统的控温装置将养殖水温维持在(24±1)℃,通过控制养殖循环水流速,使水体溶解氧>5 mg/L。每日8:30和18:30分别饱食投喂饲料[浙江欣欣天恩水产饲料有限公司生产的黄颡鱼(Pelteobagrusfulvidraco)膨化配合饲料]1次,投喂半小时后将残饵捞出。每日取出循环水养殖系统的过滤网进行刷洗,每周换水1次,更换量为系统水箱的1/3。在同规格黄颡鱼养殖试验中,通过24 d的养殖即可得到不同密度组间明显的生长差异[30],而乌苏里拟鲿的生长速率约比黄颡鱼快30%[25],鉴于此,本研究将试验周期设置为20 d(2018年4月17日—5月6日)。试验结束后,每组各取10尾个体测量体长和体质量。

1.4 生长数据计算与分析

本试验采用了肥满度、体长增长率、质量增加率、特定生长率、日增加质量和体质量变异系数等生长参数来分析养殖密度对乌苏里拟鲿幼鱼生长性能的影响,主要参数按下式计算:

成活率/%=nt/n0×100%

肥满度=100m/L3

体长增长率/%=(Lt-L0)/L0×100%

质量增加率/%=(mt-m0)/m0×100%

“百家宴”活动发展至今已成为一项丰富且复杂的民俗文化活动,上文对其民俗构成的分析既粗且浅,但我们仍然可以从中看出它的一些现实意义。

特定生长率/%·d-1=(lnmt-lnm0)/t×100%

日增加质量/g·d-1=(mt-m0)/t

体质量变异系数/%=SD/mx×100%

式中,n0和nt分别为初始和终末乌苏里拟鲿幼鱼数(尾),m为体质量(g),m0和mt分别为初始和终末体质量(g);L为体长(cm),L0和Lt分别为初始和终末体长(cm);t为试验持续时间(d);SD为平均体质量的标准差;mx为平均体质量(g)。

各参数的平均值和标准差等数据利用Excel进行计算,各试验组间差异的显著性利用SPSS 11.5软件中的单因素方差分析法和Duncan′s多重比较进行检验,以P<0.05作为差异显著。

2 结 果

2.1 不同密度组乌苏里拟鲿幼鱼成活率

试验结束时,各试验组存活乌苏里拟鲿幼鱼数量均与试验开始时放养数量一致,说明各试验组的乌苏里拟鲿在试验过程中均未发生死亡,成活率均为100%(表2)。

表2 不同试验组乌苏里拟鲿幼鱼存活和生长性状比较(平均值±标准差)

注:同一行不同上标字母表示差异显著(P<0.05).

2.2 不同密度组乌苏里拟鲿幼鱼的生长性能

经过20 d的养殖,各密度组除特定生长率无显著差异外,其他生长指标均表现出显著差异(表2)。10尾/L(5 L)组的终末体长最长,为(6.49±0.15) cm,并且显著高于其他4组(P<0.05);其次为10尾/L(2 L)组[6.25±0.32) cm],但只与5尾/L组间有显著差异(P<0.05);而10尾/L(1 L)、5尾/L和2尾/L 3组之间差异不显著(P>0.05)(表2)。10尾/L(5 L)组乌苏里拟鲿的终末体质量最高[(3.889±0.222) g],其次为2尾/L组[(3.678±0.404) g],两组间差异不显著(P>0.05),但均与10尾/L(1 L)、5尾/L和10尾/L(2 L)3组间有显著差异(P<0.05)(表2)。试验结束时各组的肥满度均有所增加,其中2尾/L组的肥满度增加幅度最大(2.117±0.235),显著高于其余4个试验组(P<0.05),而这4组间差异不显著(P>0.05)(表2)。

分析显示,10尾/L(5 L)组乌苏里拟鲿的体长增长率最高[(29.59±4.32)%],几乎达最低组5尾/L组[(14.83±4.29)%]的2倍,差异极其显著(P<0.01),与2尾/L组间也有显著差异(P<0.05);10尾/L(2 L)组的体长增长率也显著高于5尾/L组和2尾/L组(P<0.05),而10尾/L(1 L)组则与其余4组间均无显著差异(P>0.05)(表2)。2尾/L组的质量增加率最高[(134.44±51.46)%],与最低组5尾/L[(79.19±15.04)%]间具有显著差异(P<0.05),其次为10尾/L(5 L)组[(97.20±27.04)%],但与其余各组间差异不显著(表2)。2尾/L组乌苏里拟鲿的特定生长率最高[(4.18±1.08)%],其次为10尾/L(5 L)组[(3.36±0.67)%],但5个试验组间差异不显著(P>0.05)(表2)。2尾/L组的日增加质量在5个试验组中也最高[(0.104±0.027) g/d],其次为10尾/L(5 L)组[(0.095±0.014) g/d],二者均与最低组5尾/L[(0.060±0.011) g/d]间有显著差异(P<0.05)(表2)。

2.3 水体大小对乌苏里拟鲿幼鱼生长的影响

试验组中10尾/L(1 L)、10尾/L(2 L)和10尾/L(5 L)3组的养殖密度均为10尾/L,但水体大小不同,3组初始体长、初始体质量和初始肥满度无显著差异(P>0.05)。试验结束后,数据分析结果显示,水体最大的10尾/L(5 L)组的终末体长[(6.49±0.15) cm]和终末体质量[(3.889±0.222) g]均为3组中最高,并且与其他2组间具有显著差异(P<0.05),体长增长率、质量增加率、特定生长率和日增加质量等生长参数也比其他2组大,但差异不显著(P>0.05)(表2)。而10尾/L(2 L)组水体虽然比10尾/L(1 L)组大,但2组的终末体长和终末体质量并无显著差异,其他生长参数间也无显著性差异。表明在乌苏里拟鲿幼鱼的流水养殖过程中,水体大小虽然影响生长速率,但并非主要限制因素。

3 讨 论

3.1 养殖密度对乌苏里拟鲿成活率和生长性能的影响

在鱼类养殖中,密度一直是影响成活率和生长的重要因素,养殖密度过高不仅会加速水质恶化,对养殖鱼类产生直接胁迫作用,而且由于生存空间紧张,可能会导致彼此相互攻击频率增加[31],造成鱼体受伤,从而导致发病率升高。然而,并非密度越低越好:一方面,过低的养殖密度不能充分利用养殖水体,无法达到较高的养殖产量;另一方面,低密度会导致养殖鱼类个体之间行为的相互作用减少,同样会导致养殖鱼类的生长及生理机能降低,如低密度放养条件下鳡鱼(Elopichthysbambusa)幼鱼不仅死亡率较高,而且生长速率也较缓慢[32]。不同养殖鱼类均存在一个养殖临界密度,即密度阈值,当养殖密度小于阈值时,对成活率没有影响,但当养殖密度超过阈值时,养殖鱼类成活率将随养殖密度的升高而降低[31,33]。本研究各试验组中成活率均达到100%,说明笔者设置的养殖密度并未影响乌苏里拟鲿幼鱼的存活率,主要原因可能是由于本研究中采用了循环水养殖系统,系统的过滤、吸附及补水等功能使养殖水质一直处于良好水平,从而避免了水质恶化对养殖鱼成活率的影响,这与褐鳟(Salmotrutta)[9]、达氏鲟(Acipenserdabryanus)[34]等鱼类中的研究结果类似。

本研究中,生长性能并非随着养殖密度的降低而增大,而是呈现出先减后增的趋势。密度5尾/L组除终末肥满度外,各项生长性能均比10尾/L(1 L)组和2尾/L组低;密度最低的2尾/L组的乌苏里拟鲿幼鱼各生长参数均高于其他两个密度组,并且终末体质量、终末肥满度和日增加质量具有显著差异。这说明低密度放养可提高乌苏里拟鲿幼鱼的生长性能,这与其他多种已报道鱼类的结果一致[6,9,11]。然而,本研究中,当养殖密度介于高密度和低密度之间时,生长性能反而较低,说明该密度不利于乌苏里拟鲿幼鱼的生长。胡培培等[32]对在鳡鱼幼鱼的研究发现,较低密度下,弱小个体不敢侵犯强壮个体的“领域”,而较健康的个体仅在投饵时摄食一次,不连续摄食。笔者在试验过程中也在5尾/L组的3个平行组中观察到了类似现象,因此推断,可能该密度不利于幼鱼集群从而导致摄食消极,影响幼鱼正常生长。但本研究表明,密度更低时生长性能反而增加,笔者推断,可能是在较低密度条件下,每尾幼鱼占据了足够大的摄食“领域”,相互之间的抢食及竞争等行为降到了较低水平,因此均能保持较高的生长速率。

实际上,密度胁迫对不同鱼类生长性能的影响差异较大,多数鱼类中高密度会导致生长性能降低[7,11,34];有些鱼类在高密度下生长性能反而更高[32,35];也有些研究中并未发现密度对生长性能有影响[36-37],如高密度下细鳞鱼(Brachymastaxlenok)幼鱼的生长并不受影响,但会加剧其生长离散程度[38],而其主要原因是高密度会导致幼鱼间竞争加剧,相对强壮的个体占据更多资源,生长较快,而较弱小的个体生长缓慢,尤其当空间和饵料资源趋于紧张时,弱小个体生长性能会进一步下降,而强壮个体所受影响极小,导致个体间出现生长级差,生长离散加剧[37]。本研究中,2尾/L组的体质量变异系数在试验后降低,而5尾/L组和10尾/L(1 L)组的终末体质量变异系数均大于初始体质量变异系数,并且高密度的10尾/L(1 L)组增加幅度明显大于5尾/L组,说明随着养殖密度的增加,乌苏里拟鲿幼鱼的生长离散程度加剧。根据本研究结果,笔者推测,在乌苏里拟鲿幼鱼养殖中可能存在两个密度限值,当养殖密度低于第一个密度限值时,随养殖密度增加,生长性能逐渐降低;而当养殖密度介于两个密度限值之间时,随密度增加,生长性能升高;当养殖密度大于第二个密度限值时,随密度增加,生长性能再次降低。因此,笔者认为不同研究者之所以得到密度对养殖鱼类生长的不同影响,除不同养殖对象对密度胁迫耐受性差异之外,另一个可能原因是他们所设置的密度组所属的密度限值范围不同。这只是笔者根据当前试验结果的推测,在后续工作中,还需进一步分析和验证。

3.2 水体大小对乌苏里拟鲿生长性能的影响

传统鱼类养殖池塘面积一般较大,水体大小并不能成为影响其生长的制约因素。然而,由于传统养殖方式占地面积大、污染严重、病害多、易受环境条件影响等原因,难以实现高效、健康发展[10]。因此,以工厂化养殖为代表的循环水养殖模式将成为未来我国水产养殖发展的必然趋势[39]。而在循环水养殖过程中,由于运营成本、动力能耗、集污排污等因素制约,往往养殖空间较小,如近几年发展迅速的集装箱陆基推水养殖技术,养殖设备不仅占地面积小(15 m2),而且有效养殖水体体积也仅有25 m3[40-41],在这种小水体、高密度的养殖条件下,除密度外,水体大小也可能会成为制约养殖鱼类生长的重要因素。若水体太小或密度过大,很可能会对养殖鱼类造成拥挤胁迫[42],不仅可能导致养殖对象生长率下降[43],而且可能导致其抗病力降低[44],增加患病风险。因此,如何根据不同养殖对象选择合适的养殖容器大小和养殖密度是技术关键。

水体大小可影响鱼类的生长,一般大水体比小水体养殖鱼类生长速度快,因此有“宽水养大鱼”之说[45]。然而,由于传统养殖池塘面积均超过数千平方米,研究者多重点关注养殖密度对养殖对象的影响,而关于水体大小对水产养殖动物生理、生化及行为等方面的研究报道较少。陈庆凯[46]研究了黄姑鱼(Nibeaalbiflora)育苗过程中,水体大小对各育苗参数的影响,发现大水体中不仅受精卵孵化率高,而且成活率与生长速率均显著高于较小水体。与黄姑鱼不同,本研究中,相同密度条件下,水体大小分别为1、2 L和5 L时,乌苏里拟鲿虽然表现出了生长参数随水体增大而增大的趋势,但大多数生长差异并未处于显著水平,并且在实际生产中,均采用标准化养殖容器,完全满足乌苏里拟鲿幼鱼的水体空间需求。因此,在乌苏里拟鲿幼鱼规模化培育过程中,可不考虑水体大小对生长性能的影响,应主要控制好适宜的养殖密度。根据本研究的结果,综合考虑水体的充分利用和养殖鱼的生长性能,笔者认为以10尾/L的养殖密度进行乌苏里拟鲿幼鱼培育可获得较好的效果。