不同冻融状态下风积沙改性土力学特性研究

2019-09-14王澍

王 澍

(中铁二十四局集团有限公司 上海 200071)

1 引言

风积沙,又称沙漠沙,是沙被风沙流搬移到冲积平原地区形成沙丘而产生的,属第四纪风积物,系指在风成沙性质上发育起来的土壤[1]。我国沙漠面积约为71.29万平方公里,占全国总面积的7.4%左右,主要分布于新疆(58.9%)、内蒙古(29.9%)、青海(5.3%)、甘肃(2.7%)、陕西(1.5%)、宁夏(0.6%)、吉林(0.5%)、黑龙江(0.4%)与辽宁(0.2%)等九省区。沙漠地区修筑线路工程一般依据就地取材原则,取风积沙为原料进行路堤填筑。近年来大量学者对风积沙进行了研究,李万鹏[2]、刘大鹏[3]、金昌宁[4]、薛成[5]、张生辉[6]等人研究了风积沙的力学特性,为风积沙作为筑路材料奠定了基础。张宏[7]、陈忠达[8]、袁玉卿[9]、杨人凤[10]等对风积沙的压实特性进行了研究,取得了振动压实、振动干压法以及冲击振动压实等一系列压实工艺。随着“一带一路”战略的提出以及高等级线路工程的不断发展,越来越多的高等级线路工程不可避免地穿越沙漠地区,单纯风积沙压实难以满足高等级线路工程对压实度和强度的较高要求。吴俊臣[11]、董伟[12]等通过添加不同工程材料,例如黏性土、水泥、粉煤灰、石膏和木钙等改良风积沙的力学性能,增加强度为工程服务。然而,沙漠地区修筑高等级线路工程面临昼夜温差以及季节性温度的交替变化,无论是冻结还是融化,风积沙改性土的组构特性将发生变化,其强度指标可能存在差异,关于冻融状态下风积沙改性土强度特性的研究鲜有报道。因此,有必要结合室内试验,对冻融状态下风积沙改性土的力学特性进行针对性研究,为风积沙改性土配比优化提供试验依据,为寒区风积沙改性土工程施工和运营提供试验参考。

2 试验设计

2.1 试验材料

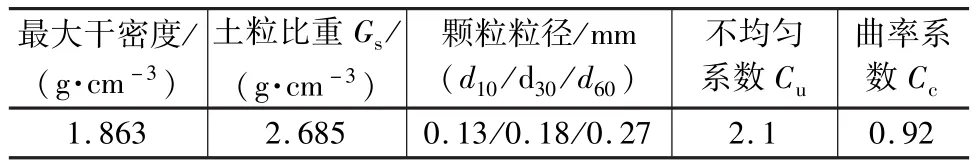

试验所采用的风积沙取自内蒙古科尔沁沙地某客专路堤施工项目段。该区域地势较平坦,局部有起伏,主要区域分布固定沙丘、半固定沙丘以及沙地等。植被覆盖一般,局部辟为耕地,整体地势北高南低。现场取样的沙去除杂质后烘干冷却,测得其所含主要矿物为石英,并含有一定量的斜长石和钾长石,且含有少量的伊利石或蒙脱石。测得的基本物理指标见表1。不均匀系数Cu<5、曲率系数Cc<1,颗粒较均匀,属不良级配。试验所用黏性土的平均含水率为8.8%,塑性指数和液性指数为10.19、-0.59。试验所用的水泥型号为普通硅酸盐水泥,强度等级为42.5,即P.O42.5。旋窑熟料,比表面积 348 m2/kg,标准稠度25.4%,初凝时间177 min、终凝时间 209 min。

表1 风积沙物理指标

2.2 试验设备

如图1a所示,本次试验所用冻融循环试验设备为AHL-800 DG型高低温试验箱,温度变化范围在-40℃ ~150℃,温度偏差 ±2℃,温度波动度±1℃,可自动设置冻融循环次数。单轴压缩试验采用ZYSS-2000电液伺服型压力机,可提供最大试验力为2 000 kN,轴向加载速率0.01~20 kN/s,轴向测量分辨率20 N,轴向测量精度:≤±1%(示值),位移测量范围为1~100 mm,位移测量分辨率0.001 mm,位移测量精度:≤±5%。劈裂试验采用Model E45微机控制电子万能试验机,可提供最大试验力为100 kN,轴向加载速率0.001~500 mm/min,位移分辨率为0.000 017 mm。

2.3 试验方案

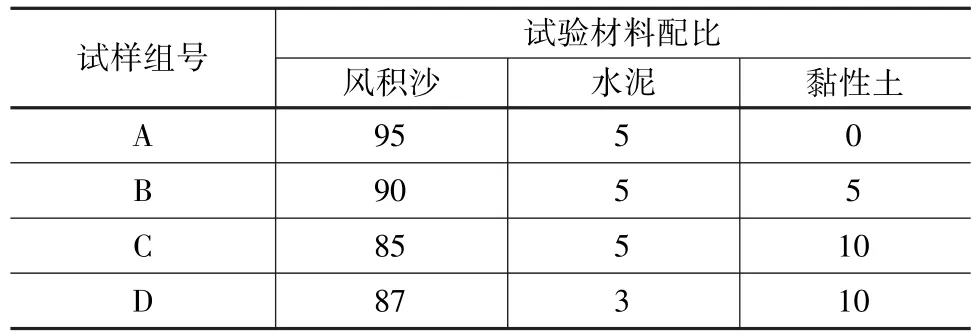

选取上述三种试验材料进行配比设计,配比方案见表2。将试验材料按照设计配比进行室内击实试验,并在最优含水率的情况下加水搅拌均匀,制成150 mm×150 mm×150 mm的立方体和φ40 mm×80 mm的圆柱体试样,如图1b所示。每种规格的试件分别制备4组,每组3个试样。

表2 风积沙改性土配比 %

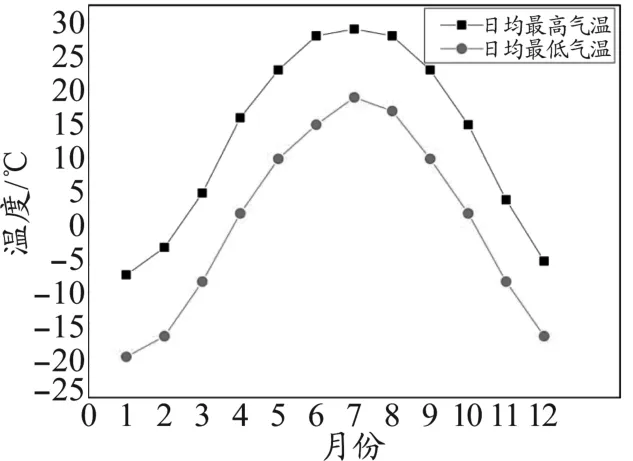

将制备好的试样在恒温恒湿箱中养护7 d后,进行冻融试验。根据工程区年平均气温变化曲线(见图2),将冻融温度上限设置为35℃,温度下限设置为-25℃。

图2 通辽市研究区气温变化曲线

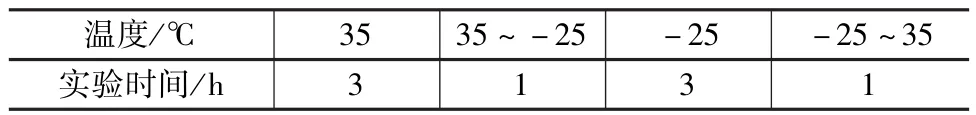

针对每种配比试样设计四种冻融循环次数,分别为0次、10次、20次、30次,每种冻融循环状态下均做平行实验。试验开始前,先将高低温试验箱温度设置为35℃,待温度达到设定值后,开始进入循环模式。一次冻融循环的方案设计见表3。

表3 一次冻融循环的方案设计

冻融试验完成后对立方体试样进行单轴抗压强度试验,对圆柱体试样进行劈裂抗拉强度试验,对比试验得出的抗压强度、割线弹性模量、抗拉强度等力学参数。

3 试验结果与分析

3.1 单轴抗压强度

四种配比的风积沙改性土试样(A、B、C、D)经反复冻融(分别为0次、10次、20次、30次)后,进行单轴压缩试验。试验应力-应变曲线见图3。

从图3可以看出,试样在冻融条件下应力-应变曲线斜率缓慢增大,呈现“上凹型”曲线,处于孔隙不断压密阶段;后直线上升,进入弹性阶段;随着应力的不断增大,曲线呈现“下凹型”,试样进入屈服阶段;当试样破坏时,曲线斜率出现负值,应力开始缓慢减小。其中图3a所示A组试样在0次冻融条件下空隙压密阶段几乎未出现,这是由于冻融条件下的热胀冷缩现象导致土体内部结构发生变化,出现微裂隙造成的。图3b所示B组试样在0次冻融条件下孔隙压密阶段几乎未出现。12次冻融循环作用下试样的孔隙压密阶段并不显著,说明黏性土含量的增加可减弱温度环境的变化对前期水泥水化反应的影响。随着水泥水化反应的完成,冻融损伤作用更加显著,导致土体内部结构发生变化,出现微裂隙,造成曲线的压密阶段出现轻微波动现象,且弹性阶段的斜率明显减小。C组试样在0次冻融条件和24次冻融条件下试样的孔隙压密阶段几乎未出现,随着黏性土含量的增加,冻融次数在一定范围内时,风积沙改性土内部结构会变密实。当试样进入弹性阶段后,随着冻融次数的增加,直线段斜率呈现先增大后减小的趋势。D组试样随着冻融次数的增加,试样的单轴抗压强度波动幅度较小,可见该种配比方案对温度变化的适应性较强;同时最大单轴抗压强度出现在冻融第12次时,可知水泥水化反应与黏性土的耦合效应在冻融12次的时候达到最佳,割线弹性模量与单轴抗压强度有着相同的变化趋势。

图3 不同冻融循环次数下各配比试样应力-应变曲线

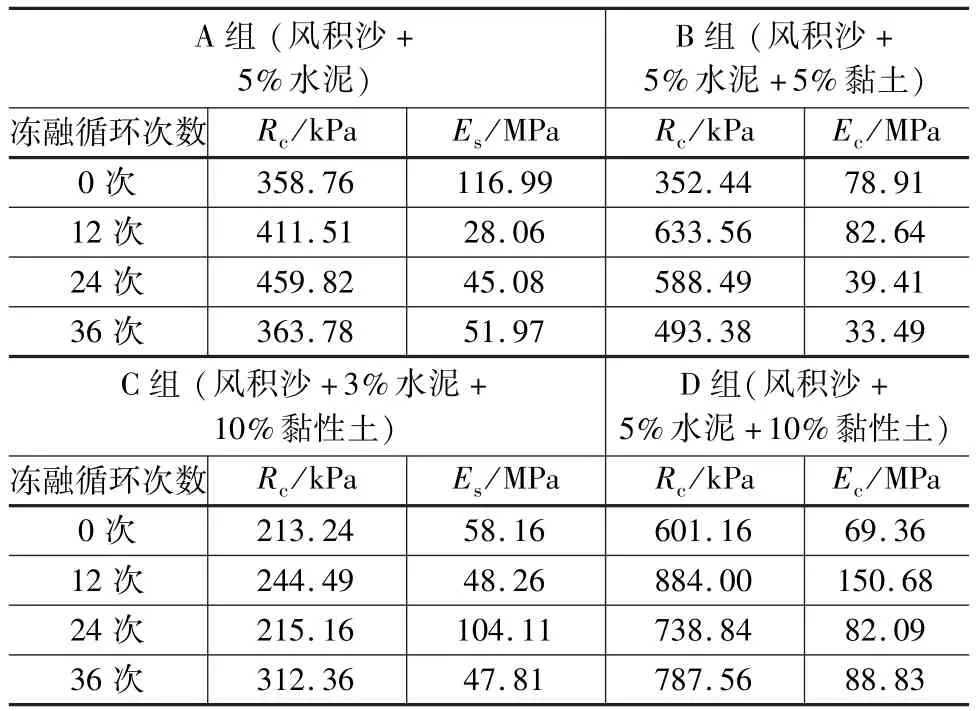

表4 不同冻融循环次数下各配比试样的力学指标

由表4可知,随着冻融次数的增加,试样的单轴抗压强度一般呈现先增大后减小的趋势,这是因为试样在冻融循环作用下,水泥的水化反应与冻融循环作用同步进行。当冻融次数较少时,以水泥水化反应为主,冻融损伤作用为辅,试样的单轴抗压强度不断提高;当水泥水化反应到后期趋于稳定时,冻融损伤作用占据主导位置,试样的单轴抗压强度呈现减小趋势,但不同配比之间有一定差异。与风积沙+5%水泥不同,风积沙+5%水泥+5%黏性土、风积沙+3%水泥+10%黏性土试样单轴抗压强度极大值出现在冻融12次时,比单纯掺加水泥时试样的强度增加更快。说明黏性土颗粒可通过结合水膜使邻近的风积沙颗粒结合起来,快速提高试样的黏聚力;同时,水泥水化反应对水分的吸收可使结合水膜变薄,使强度较快提高。

3.2 劈裂抗拉强度

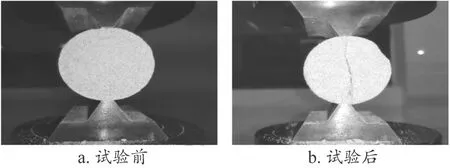

风积沙改性土冻融试样的劈裂抗拉强度试验如图4所示。劈裂抗拉强度试验试样破坏的形态:试样在峰值荷载时出现拉张裂缝,随着力的继续增加裂缝宽度也随之加宽,试样完全破坏。

图4 劈裂抗拉试验照片

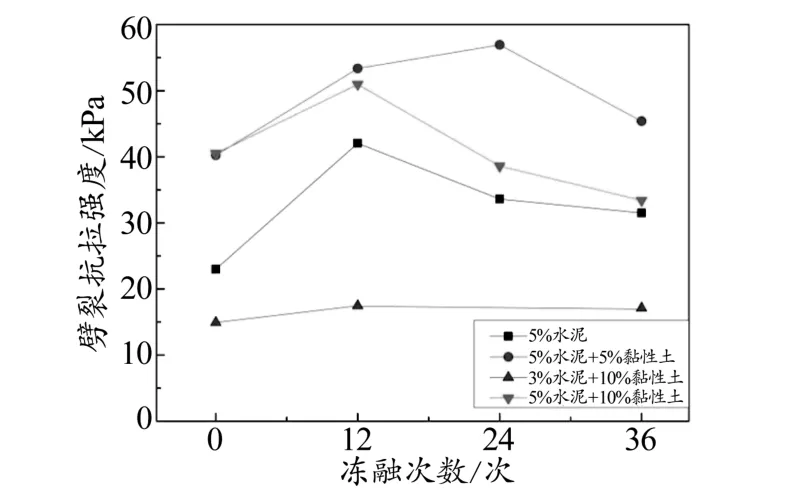

不同冻融循环次数试样的劈裂抗拉强度如图5所示。不同配比风积沙改性土的劈裂抗拉强度随冻融次数的增加总体呈现先升高后降低的趋势,其中风积沙+3%水泥+10%黏性土试样的抗拉强度一直位于曲线的最低点,这是由于相比于其它配比,该种配比水泥含量较低,黏聚力较差;当添加5%水泥时,不添加黏性土试样的抗拉强度低于添加黏性土试样的抗拉强度,这是由于黏性土颗粒较小,能充分填充风积沙颗粒间的空隙,且黏性土的胶结作用能增加土颗粒间的黏聚力;添加5%水泥+5%黏性土的试样在未进行冻融时其抗拉强度小于添加5%水泥+10%黏性土的试样,在冻融条件下其抗拉强度均大于添加5%水泥+10%黏性土的试样。随着冻融次数的增加,试样的抗拉强度呈现先增后减的规律,这是由于试样在冻融循环作用下,水泥的水化反应与冻融循环作用同步进行,当冻融次数较少时,以水泥水化反应为主,冻融损伤作用为辅,试样的抗拉强度不断提高;当水泥水化反应到后期趋于稳定时,冻融损伤作用占据主导位置,试样的抗拉强度呈现减小趋势。

图5 各试样的劈裂抗拉强度对比曲线

4 结束语

通过对风积沙改性土进行冻融循环试验,并对冻融作用试验后的试样进行单轴抗压强度试验和劈裂抗拉试验,对试验所得的应力-应变曲线和强度指标进行了对比分析,并得出了以下主要结论:

(1)试样在冻融循环作用下,水泥的水化反应与冻融循环作用同步进行,当冻融次数较少时,以水泥水化反应为主,冻融损伤作用为辅,试样的强度不断提高;当水泥水化反应到后期趋于稳定时,冻融损伤作用占据主导位置,试样的强度呈现减小趋势。

(2)单轴抗压强度试验中,5%水泥+10%黏性土配比的试样抗压强度最高,5%水泥+5%黏性土次之,但不同冻融状态下5%水泥+5%黏性土强度变动幅度较小;在劈裂抗拉强度试验中,5%水泥+5%黏性土配比的试样抗拉强度最高,5%水泥+10%黏性土次之。