当下中国艺术电影的诗性建构

2019-09-12吴青青

吴青青

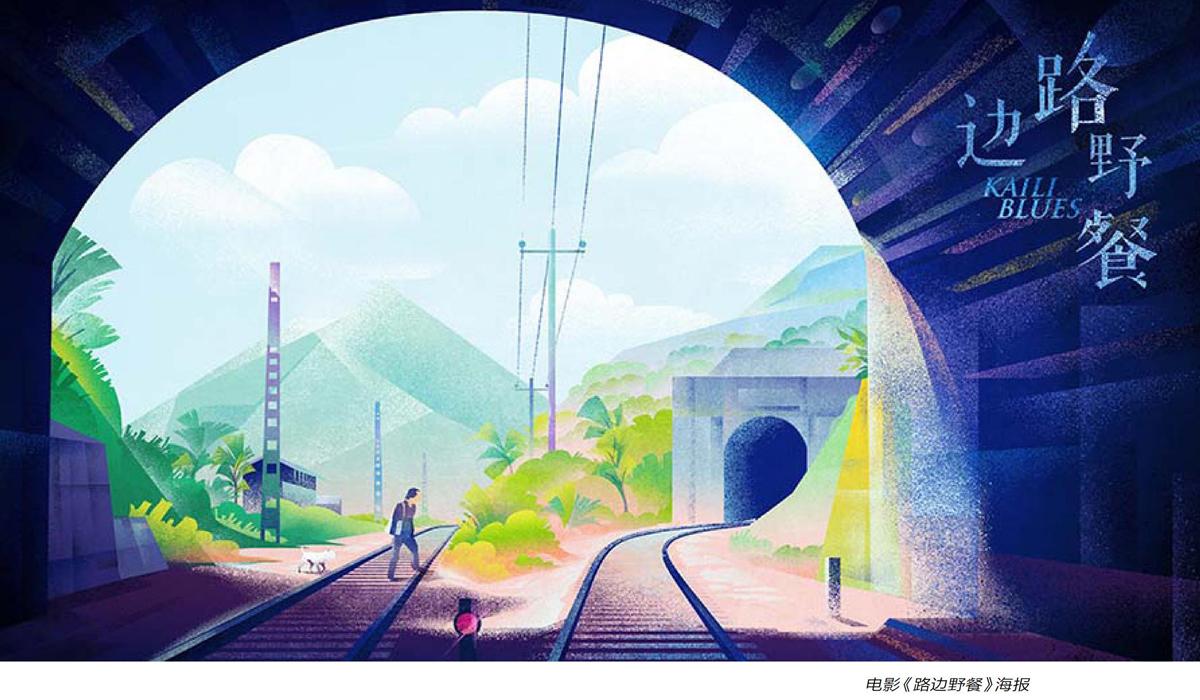

2016年是中国电影产业发展的特殊年份。一方面是中国电影票房在连续十年强势上升后增速明显放缓,全年票房与2015年基本持平,其中国产片的票房还略有下降。中国电影产业的扩张性增长渐趋平稳。另一方面,“艺术电影”成为当年电影市场的关键词和一大亮色,促动了关于电影的艺术创新性和产业多元性的各种思考。2016年5月,知名制片人方励下跪吁求增加《百鸟朝凤》排片,成为当年度的现象级事件,因此引发了电影与艺术、市场、社会文化等诸多问题的思考。2016年10月,中国艺术电影放映联盟在长春成立,这标志着中国第一个艺术院线联盟正式成立,也标志着国内学界业界对艺术电影的关注提升到了一个新的高度。同年,吴天明的《百鸟朝凤》、毕赣的《路边野餐》、杨超的《长江图》、杨子的《喊·山》、万玛才旦的《塔洛》、曹保平的《追凶者也》、曾国祥的《七月与安生》、周申和刘露的《驴得水》、程耳的《罗曼蒂克消亡史》甚至冯小刚的《我不是潘金莲》等一批颇具个人风格和人文深度的影片相继上映,尤其是其中一批中小成本电影的出彩表现,再次推动了对学界业界艺术电影、艺术院线的呼吁和询唤。

大众对“艺术电影”在制作资金、宣发、放映等环节中的弱势和被动位置早有共识,对“艺术电影”的扶持和倡导已成趋向。但是学界关于“艺术电影”的内涵指称却一直不太明确。一般认为艺术电影是一个含义较为宽泛的指称,主要包括三个方面的界定:“第一是相应的体制上的支持;第二是风格上的,有一定的艺术追求和人文深度,具有‘作者电影特征;第三是融资渠道与发行渠道上的独立性,区别于好莱坞片厂制度。”[1]但这种界定与中国电影的体制和产业现状并不吻合,因此艺术风格和制作成本往往成为国内划分“艺术电影”的依据。在国内常见以主旋律电影、商业电影(或者类型电影)、艺术电影三种表述,指称不同性质的电影作品。其中,题材较为小众、有明显的作者化艺术追求、中小成本制作的这类影片,往往首先被界定为“艺术电影”。本文即以这类电影作为研究对象,同时更多关注近年青年导演的作品。

一、和解的观照

相较于主旋律电影的历史宏大主题以及商业电影的大众化、戏剧化故事模式,艺术电影往往更注重对社会现实的反映,更多地以批判精神直面当下某一社会群体的生活状态。在题材的选择、导演的视角等方面,主旋律电影、商业电影和艺术电影三者之间是有着明显的区分的。主旋律电影、商业电影的题材和价值观更加主流、大众,要符合更广泛观众的趣味;而艺术电影更多的是创作者个人对某一社会群体、某一社会问题的表达。近年来的艺术电影在直面社会现实的批判精神方面一脉相承,然而相较于“第五代”“第六代”前辈们的艺术创作,他们的作品普遍较少启蒙说教或者焦虑叛逆,而是担当和思考。在他们的作品中,更多的是呈现当下中国社会某一群体真实的生活状态,而不是戏剧化或者边缘化的中国影像;对社会现实的抵达,更多的是平实或者和解的态度,较少高高在上的俯视姿态或者拒不合作的对抗姿态。这种态度在近年的艺术电影中具有显性的特征,逐渐形成了一种特殊的现实观照。

毕赣的《路边野餐》中展现了贵州的乡村景象和日常生活,模糊、斑驳、晃动的影像中,记录的凯里、镇远、荡麦这些似真似幻的小镇,无限贴近真实的乡村。诊所、游乐场、台球厅、摩托车修理店、理发店、裁缝店等,破旧的黑白电视机、电风扇,凌乱废弃的杂物,肮脏斑驳的墙面,百无聊赖的人群,无所事事的生活状态……各种杂乱不整洁的空间和意象,琐碎无意義的日常生活片段,组成了一幅黔东南农村的图景,真实抵达了农村底层的社会群体的生命状态。在这个空间里,到处可见城乡转型和建设中的无序和混乱,但导演无意强调对抗和痛楚,而是以诗性的影像语言和梦幻的时空处理,让观众体味陈升、女医生、老歪、卫卫等所经历生活的不如意、遗憾与和解。

鹏飞的《米花之味》关注的是云南乡村少数民族地区,以单身母亲叶喃与留守女儿喃杭之间的情感故事表现了中国乡村一隅,城市与农村、现代与传统的矛盾冲突,并没有建立于强烈的戏剧性情节,而是散落在手机、叶喃开回家的汽车等细节中,在西式婚礼和傣族习俗、寻医问药与求神祭拜等日常行为中。传统的民俗、信仰并没有简单被批判,时代转型的阵痛也不作深切控诉,导演只是呈现了城乡的生活方式和观念的不同,以散漫的日常写实建构社会空间的维度。

无序、混乱,是社会底层空间的影像表现;妥协、和解,是市井平民的生活常态。一批导演一批电影在互相影响中,生成一种新兴的力量。万玛才旦的《塔洛》在黑白影像中,镌刻了丧失文化主体性、新旧混杂、善恶无序的藏区现实形态。传统的牧羊人塔洛和高度世俗化的藏族女性杨措之间的故事,不是个体的生命体验,而是一个时代一个社会群体的真实写照。塔洛剪掉了小辫子,学会了唱拉伊(情歌),却无法再流利背诵《为人民服务》,信念坍塌的孤独和“无从安放的迷茫”会触动这个时代的每个亲历者。作品没有恨念、没有愤怒、没有反抗,沉默压抑中蕴藏着深沉内敛的情感。相较而言,忻钰坤的《暴裂无声》正如片名所预示,无声之中更多的是肃杀和暴怒。矿区工人张保民的生活现状和遭遇,浓缩着中国社会的阶层矛盾和灰色人性。作为“哑巴”的张保民无法申诉无从获得公义,只能以频繁出现的暴力冲突和结尾处轰然坍塌的矿山来宣泄底层社会群体的不满和反抗。同样沉默的戴着奥特曼面具的栓子,似乎是影片唯一的和解之道。蔡成杰的《北方一片苍茫》北方冬日的农村空间中,小寡妇“二好”以个人的良善、狡黠处理重男轻女、家庭暴力、性侵等农村社会问题,人性的蒙昧、贪婪被荒诞的戏谑所间离,魔幻现实主义的叙事风格,达成“二好”与灰色无望生活的另外一种和解。

这些艺术电影抵达社会现实的空间影像,多是社会的底层,更多关注的是社会底层的社会群体的生活经历和生命状态,多数电影不过度暴露社会黑暗,也不张扬过度的自我表达,而是平实、克制地呈现社会问题,以和解的态度观照社会现实。这种艺术态度和表格风格,在毕赣的《路边野餐》、文牧野的《我不是药神》、胡波的《大象席地而坐》、万玛才旦的《塔洛》、霍猛的《过昭关》等影片中尤为突出。这些底层社会的“无名之辈”与第六代电影作品中的社会边缘人有所不同,个体的叛逆和呐喊已经被群体的挣扎与妥协取代,艺术的克制使得社会现实的表现更加多元和富有张力。

二、诗性的叙事

相较于商业电影(类型电影),艺术电影强调个性的表达和创新的意义,有意彰显导演个人的特性,注重叙事形式的新探索和独特的审美体验。因此,艺术电影的主题意旨、叙事风格、视听手法等等,往往比娱乐价值更受关注。2016年毕赣的《路边野餐》和杨超的《长江图》的诗性风格,颇受好评,也为艺术电影的发展带来了一种契机。其后万玛才旦的《塔洛》、蔡成杰的《北方一片苍茫》、胡波的《大象席地而坐》等电影都有着浓郁的形式主义风格,在叙事格调和影像风格上表现出非连贯性、模糊性的共同趋向,形成了诗意的叙事特征。

非连贯性的叙事方式,有意打乱故事发展的递进关系和情节逻辑的因果关联,淡化戏剧化的矛盾冲突,追求时空转换的跳跃性。这种分解时空和重组时空的能力,在导演杨超看来是最为重要的。他的《长江图》建构了两个时空相向而行的叙事方式,男主人公高淳沿着长江逆向而行,追溯和探寻;女主人公安陆则顺着长江修行和思索。两个时空两个人物交错嫁接,完全打乱线性的时空关系,以十首诗歌为契入点,建立影片的叙事结构和男女主人公的情愫与联系。杨超无意遵循传统的叙事方式,尝试以人物的心像、长江的视觉影像为逻辑关系,建立起新的叙事关联:“传统剧情片的叙事方式也并没有先天的合理性。如果说在一个独创性的特定空间里,作者给出了足够多的锚点让观众去感知这个人物命运的话,那么这也是一种叙事。”[2]在高淳与安陆、现在与过去、真实与虚幻的时空跳跃间,观众需要去感知和体悟、分辨甚至重建,这是对习惯于传统叙事的观众的挑战。

《路边野餐》同样也是摒弃“故事”、营造“情绪”的,看似日常生活的一个一个片段,并非有机的组合,有些甚至是不合逻辑的。跟随着陈升的寻亲之旅,过去、现在、未来的三个时空和“荡麦”的象征性空间,并行交错重新组合。观众需要跳出故事逻辑之外,循着人物的内心创伤情绪,才能融入体验。人物精神上、生活上的喜怒哀乐,才是影片原创性之所在,而非故事。时空的跳跃和重组,是心理叙事的手段和形式。胡波的《大象席地而坐》的非连贯性则在于四个人物时空的交叉,混混于成、老人王金、高中生韦布和黄玲是一群最普通的底层小人物,各自陷于生活的困境又互相牵扯,影片散漫的叙事和时空的交叉,撑起了现实的灰暗和绝望的情绪。《北方一片苍茫》以梦境、幻境的自由插入,营造出魔幻的风格,增加了影像文本的难度。《路边野餐》《地球最后的夜晚》影片片名在叙事中间段落出现,本身就是对传统叙事模式的挑战。这些艺术电影往往采用与与传统电影不同的叙事手法,打乱时序、跳跃拼接,在理性与诗性的结合中增强和拓展电影的艺术性。艺术电影对叙事冲突和情节逻辑的淡化,就意味着需要强化情绪,也意味着戏剧冲突往往屈服于诗性风格。

近年的艺术电影中这种“诗性”叙事,除了时空的非连贯性处理外,“诗/歌”元素不約而同地成为有意味的形式。《路边野餐》以陈升旁白诵读的方式营造和释放情绪,与视觉影像对应形成一个情绪段落,串连起不同的时空。“背着手/在亚热带的酒馆/门前吹风/晚了就坐下/看柔和的闪电/背着城市/亚热带季风的河岸/淹没还不醉的桥/不醉的建筑/用静默解酒……”诗文与零乱的电风扇、瓶中的红花等意象符号并置,相对独立于人物的行为和故事,生成独特的表意空间。《路边野餐》中的几段诗文相互独立,意义指向并不明确,诗的结构形式感和情绪意蕴更为重要;《长江图》中的诗文则重在建立叙事的关联,在高淳和安陆相逢的每一处码头都特别着落一首诗。“我厌恶人们在大河上山谷中拉长嗓音呼喊/庆祝自己的存在/我厌恶生命的礼赞 悲伤高于快乐/纯净高于生活——上海·吴淞”。这些诗文对于时空的建构有着不可或缺的意义,同时带来了诗的阅读空间。“在《长江图》中,诗歌是连接过去与现在、回忆与现实的关联物,承担着解释、汇通过去与现在的暗示功能 ;《路边野餐》中的诗歌作为深层回忆的能指,是漂浮的,难以被赋予任何确切的含义。”[3]《路边野餐》和《长江图》两部电影都是以诗文作为结构性元素,在影片中以文字的形式建立叙事的另一个维度,形成诗的节奏和诗的意境。

《塔洛》中塔洛的首尾两次吟诵《为人民服务》和几次学唱拉伊,每一处有着不同的情绪内涵,并且以音乐的曲调形成诗性的节奏。《北方一片苍茫》则以跳跃自由的、超越现实的魔幻空间聚焦刻画“二好”的内心世界,建立模糊性、多义性的叙事风格。长镜头也已经成为艺术电影中的常见手段,在舒缓的节奏中展示丰富的空间和流动的影像,显示出形式的意义。这些艺术电影在技术上多数并不完美,但是在电影美学方面往往有着导演个人的自觉和野心。

三、隐喻的意象

艺术电影诗意的营造,除了叙事的形式、长镜头表现、影像构图之外,往往还与意象的构筑相关。意象对应着历史和社会现实的观照,是空间场景的设置:《长江图》中水雾笼罩的长江,是整部电影的文化隐喻,江上的轮船、黑鱼、《长江图》诗集以及人物,构成了宏大的文化主题,人类对历史文化的溯源和反思。

《路边野餐》中亦真亦幻的“荡麦”,交织着过去、现在与未来,在游离和梦幻间以一个完整的长镜头传达出特殊的意旨。此外,摩托车、绿皮火车、黑白电视机、舞厅旋转灯、电风扇、芦笙、磁带、钟表、绣花鞋、瓶中的红花、风车等等构筑了一个意象群符号,这些意象的细节组成了电影的整体,时间的迷乱和意义的混沌充斥在各种细节之中,不同意象的叠加使得电影呈现出含混的诗意。

《北方一片苍茫》中冬日雪景下的苍茫乡野,是文化、时代和人性的喻象,多次出现的破碎的镜子、坠落的羽毛、萨满道具,以及森林中的小狐狸等,营造出超越现实的荒诞感。

《暴裂无声》坍塌的矿山、神秘的山洞、昌万年的密室、戴奥特曼面具的小孩、山羊等,每一个意象都是有意味的设置,而“失语”的张保民既是叙事主体,也是最重要的隐喻。

艺术电影有意淡化戏剧性,意味着需要强化情绪,强化情绪需要有意味的形式和大量的意象设计。这些意象既在意义层面提升了主题,丰富了人物的内心世界,又作为影像符号构筑了电影的诗意形式感。

艺术电影受导演的影响更大,许多导演会专注于自己的艺术追求而忽视观众,多元化和个性化的艺术手法也往往会把一般观众阻隔在外。因此在市场中,艺术电影往往处于被动位置。可喜的是,在中国青年导演扶持计划和各类电影节展中、在互联网的语境中进入电影创作圈的这一批青年导演,不再是对抗和另类的姿态,而以向大众和主流回归的艺术准备争取观众和市场。在某种意义上,这一批导演和电影的诗性建构已经在内容和形式上都有所成就,“当一批青年导演在相互牵引中生成原创性的表达,创造与显现的便是一个新浪潮式的星团”[4]。

参考文献:

[1]陈旭光.中国艺术电影三十年.文艺研究[ J ].2009(1):85-93.

[2]《长江图》:艺术电影的新态度——杨超访谈,电影艺术[ J ]. 2016(5):58-65.

[3]安燕.文本如何生产理论——《路边野餐》《长江图》之诗与影像的辩证法[ J ].当代电影,2018(8):87-90.

[4]王昕.用艺术抵达现实: 当下青年导演的电影观,电影艺术[ J].2017(01): 35-40.