北京地区高校毕业生就业状况统计及趋势分析

2019-09-10张辉王晶晶

张辉 王晶晶

[摘要]以2011—2018年北京地区高校毕业生就业相关的实证数据为基础,对北京地区高校毕业生就业状况的部分主要指标进行了分析及总结,归纳了近几年来北京高校毕业生的就业特点和变化,并提出了相应的对策建议。

[关键词]北京地区高校;毕业生;就业状况;就业趋势

[中图分类号]G 647.38[文献标志码]A[文章编号]1005-0310(2019)03-0001-

Abstract: With the relevant statistical data of 2011—2018 as the analytic base, this paper analyzes some indicators of the employment status of college graduates in Beijing, summarizes the characteristics and changes of employment of university graduates in Beijing in recent years, and puts forward the corresponding countermeasures and suggestions.

Keywords: Beijing colleges and universities; Graduates; Employment; Employment trend

1研究背景

我国正处在“十三五”规划的决胜阶段,经济发展进入新常态,就业环境发生了巨大的变化。统计显示,自1999年高校扩招以来,我国高等教育实现了跨越式发展,高校毕业生人数持续增长,2018届全国普通高校毕业生为820万人,2019届全国普通高校毕业生预计达到834万人[1],就业形势复杂严峻。高校毕业生作为国家宝贵的人才资源,在实现我国经济持续稳定增长和经济结构转型方面发挥了重要的支撑作用。促进高校毕业生多渠道就业创业,努力实现更高质量和更充分就业是维持社会稳定、提高生活福祉的必要手段,更是我国构建现代化经济体系,跨越“中等收入陷阱”的关键举措。

2研究现状

北京联合大学学报2019年7月随着高校扩招,大学生教育逐渐从“精英教育”向“大众教育”“普及化教育”转化,大学生就业难问题越来越得到政府部门、高校、社会机构等的关注与重视。比如,2019年政府工作报告中首次将就业优先政策置于宏观政策层面[2];近几年教育部会同有关部门为大学生就业创业拓宽“新路径”采取了一系列的有力措施;北京大学教育学院从2003年开始,每两年面向全国高校应届毕业生开展就业状况的抽样调查,并发布高校毕业生就业状况报告;麦克思研究院从2007届毕业生开始调查毕业半年和毕业3年后的毕业生就业状况,并每年向社会发布《就业蓝皮书》[3]。同时,上海、江苏等省市也早已陆续开展全省市范围内的大学生就业状况调研工作,并公开发布相关调查报告。上述政策和研究对于我们了解全国乃至部分省市的毕业生就业状况提供了重要的参考和借鉴。本文基于北京高校毕业生就业指导中心自2011年以来连续8年在北京地区开展的就业状况调查数据,重点研究北京地区高校毕业生就业状况的特殊规律及基于北京地区政治、经济、社会、文化等特殊外部环境对相关就业趋势进行分析,具有重要的实践指导意义。

3数据说明

本文通过梳理2011—2018年北京地区高校毕业生就业信息库数据本数据只统计普通高等院校,不含科研院所。统计数据不含保密学校,可能与北京市高校毕业生就业质量报告对外公布的数据略有差异。、毕业生就业创业状况调查和用人单位调查数据,从毕业生规模结构与毕业去向、毕业生就业质量、专业培养反馈及用人单位用人需求等方面,呈现近几年北京地区高校毕业生就业状况的变化及发展趋势。

其中,毕业生就业去向统计截至当年10月31日就业信息库数据。毕业生就业状况调查和用人单位调查数据统计分别截至当年7月初和11月初,毕业生调查抽样数据约占当年毕业生总数的20%;用人单位调查样本覆盖不同类型、规模的用人单位,有效样本量一般在5 000家左右。每年调查时间会根据整体安排及高校需求有所调整,但尽可能保持在同一时间点收集数据。

4总结与分析

4.1毕业生规模结构及毕业去向

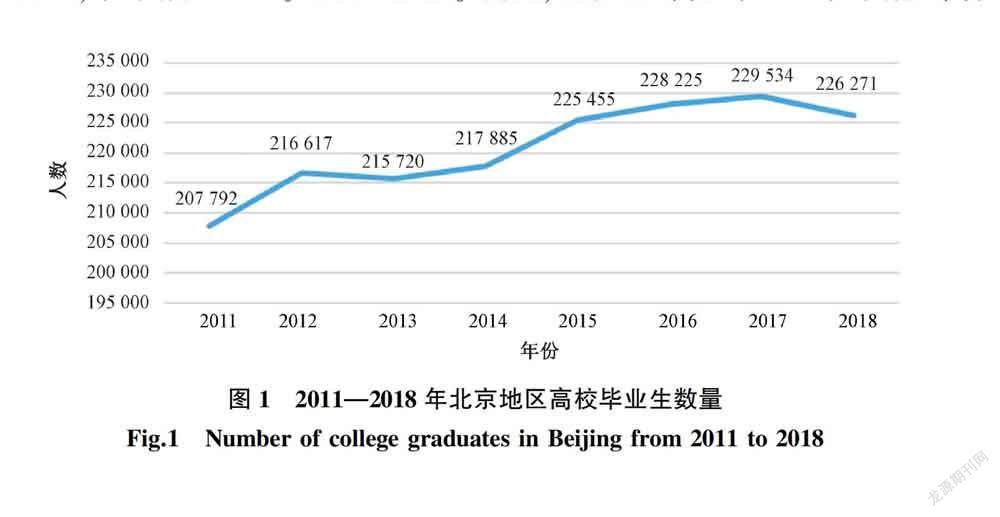

截至当年10月31日毕业生就业信息库数据,2011—2018年北京地区高校毕业生总体规模稳中有升,从2011年的20.7万人增长到2018年的22.6万人,年均增长1.3%;同期,全国高校应届毕业生规模从680万人增长到820万人,年均增长2.9%。见图1所示。由此,北京地区高校毕业生年均增长率低于全国同期年均增长率。

4.1.1毕业生性别分布

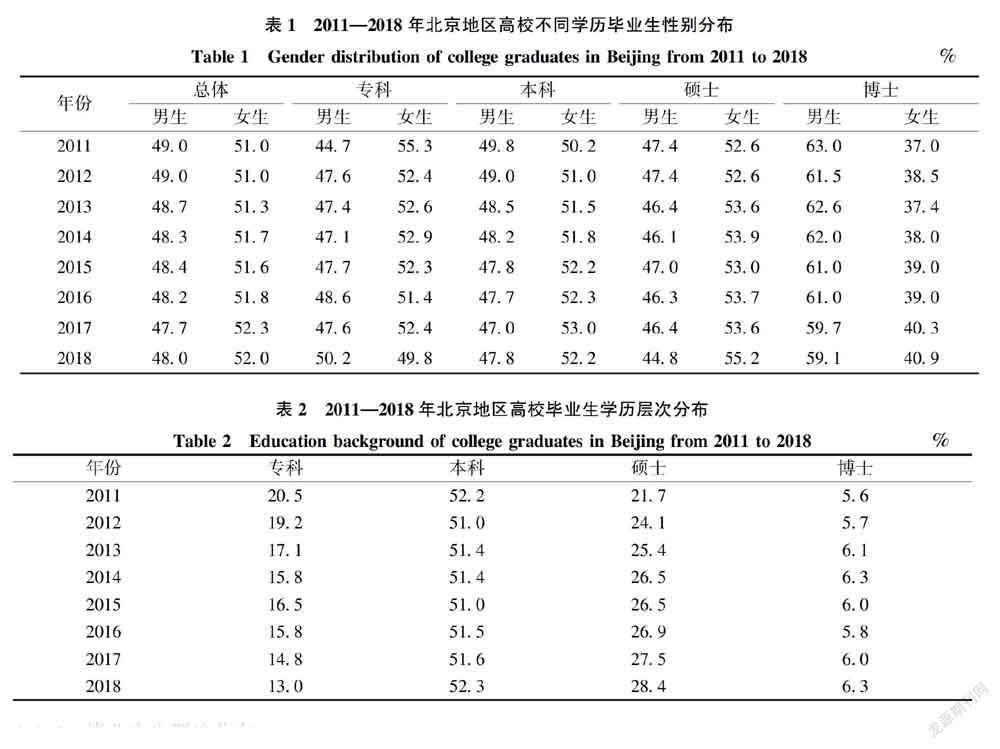

总体来看,在北京地区高校毕业生中,女生人数略多于男生,且这个差距有所上升。从不同学历来看,除博士男生人数比例明显高出女生外,其他各学历毕业生均是女生人数略多于男生。见表1所示。

4.1.2毕业生学历层次分布

在北京地区高校毕业生总体规模稳中有升的基础上,各学历层次毕业生内部结构呈现出较大变化:专科生人数下降明显,相比2011年(20.5%),2018年人数下降7个百分点;硕士生人数增加较多,2018年上升至28.4%;本科生和博士生规模相对较为稳定。見表2所示。

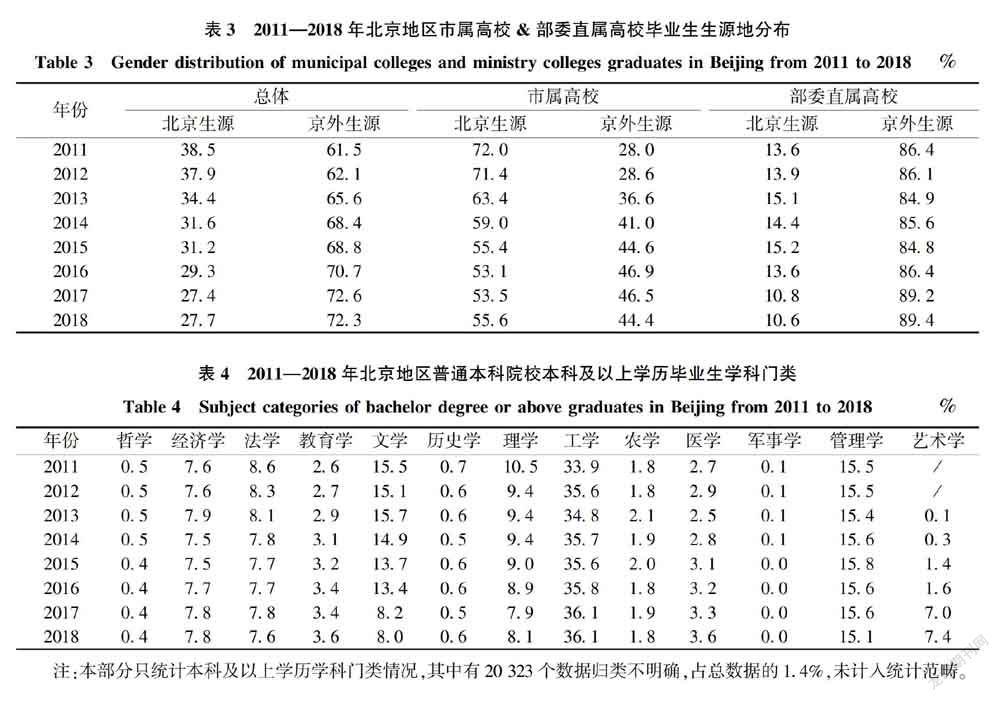

4.1.3毕业生生源地分布

在北京地区高校毕业生中,北京生源毕业生约占30%,京外生源毕业生约占70%;北京生源毕业生数量整体下降,从2011年的38.5%下降至2018年的27.7%。从不同类型院校的毕业生生源地分布来看,北京市属高校中的北京生源毕业生人数下降较多,相比2011年(72.0%),2018年人数下降16.4个百分点;部委直属高校中的北京生源毕业生则相对较为稳定,维持在14%左右,近两年略有下滑。见表3所示。

这些变化与近些年来北京生源高考人数持续下降密切相关。部委直属高校由于本身办学实力较强、知名度较高,生源地区结构比例变化不大,这就对北京地区市属高校的招生工作提出了挑战,生源间的竞争更趋激烈。

4.1.4毕业生学科门类分布

北京地区高校毕业生所属学科门类分布整体较为稳定,工学类毕业生人数占比最多(约35%左右),其次是管理學类毕业生(约15%)。同时,历年学科门类毕业生分布略有差异,自2012年新增艺术学门类,北京地区艺术类专业毕业生人数上升明显,至2018年,人数占比上升至7.4%;文学类毕业生人数近两年有所下降,相比2011年,2018年下降约7个百分点。见表4所示。

4.1.5毕业去向

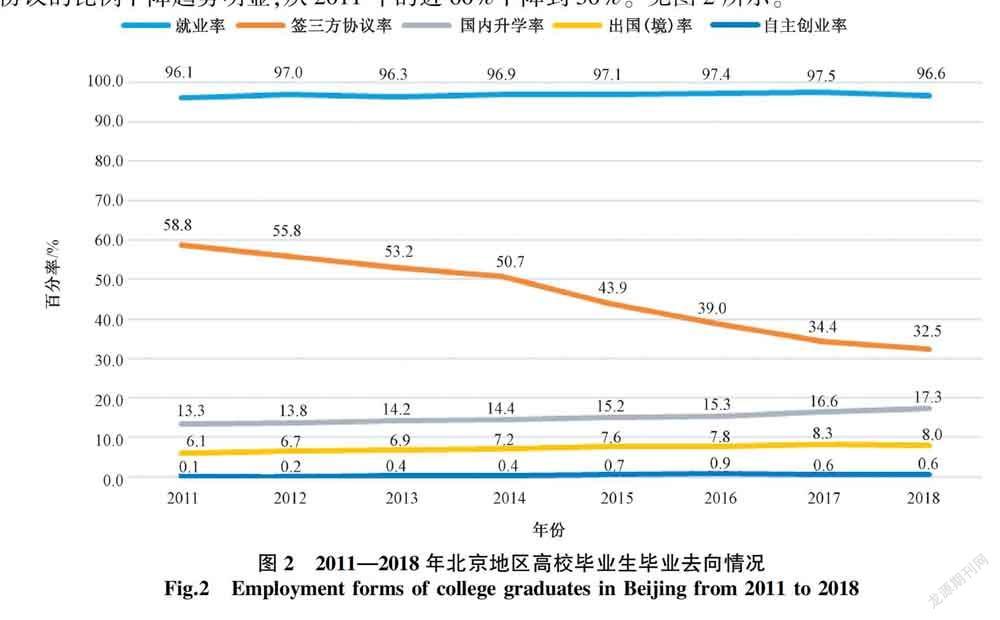

1) 就业率情况

根据当年10月31日就业信息库数据,北京地区高校毕业生就业形势总体平稳,就业率居于高位,达96%及以上;就业去向呈多元化发展,其中,毕业生国内升学、出国(境)和自主创业的比例均有所上升,国内升学的比例上升最明显,由2011年的13.3%上升至2018年的17.3%;自2014年国家开展“大众创业,万众创新”以来,北京地区高校毕业生投入双创的比例也相应有所上升。与此同时,传统意义上毕业生签署三方协议的比例下降趋势明显,从2011年的近60%下降到30%。见图2所示。

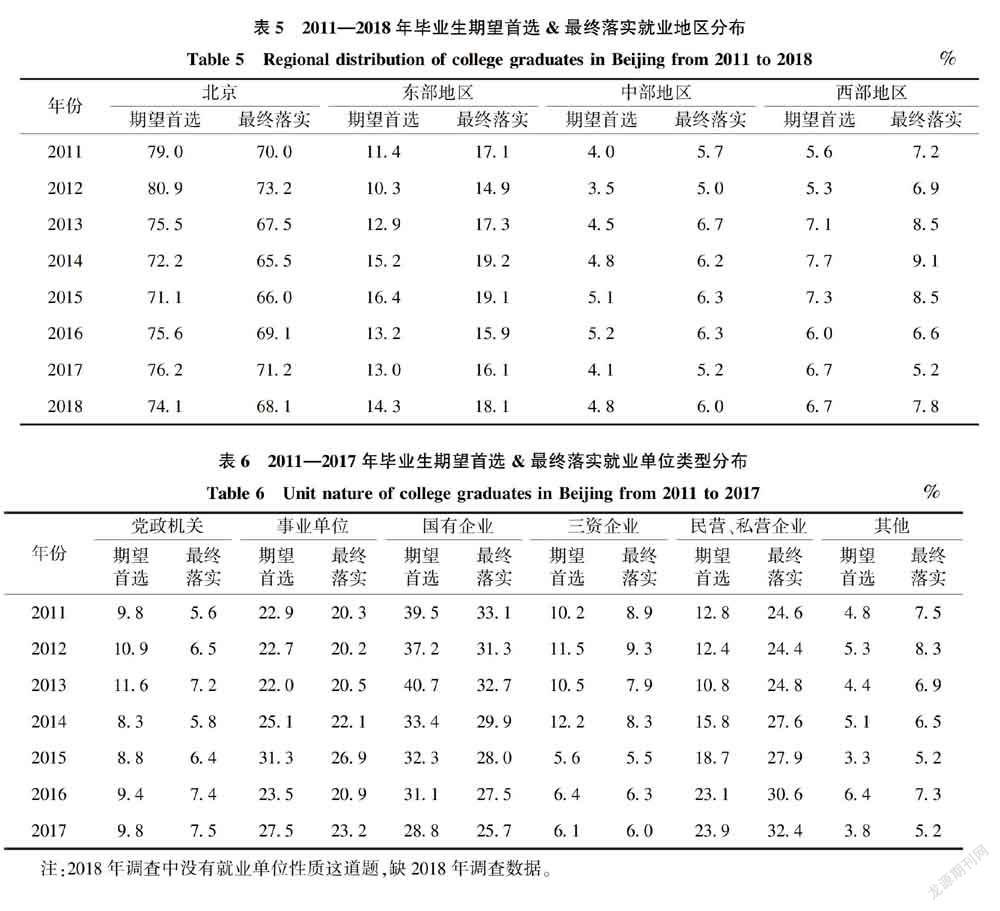

2) 就业地区分布

调查数据显示,截至当年7月初,从期望和落实就业地区来看,北京始终是毕业生最主要选择的就业地区,毕业生实际在京就业的比例近几年虽略有下降,但整体保持在70%左右。京外地区,毕业生更倾向于去东部地区就业,近三年比例略有上升。见表5所示。

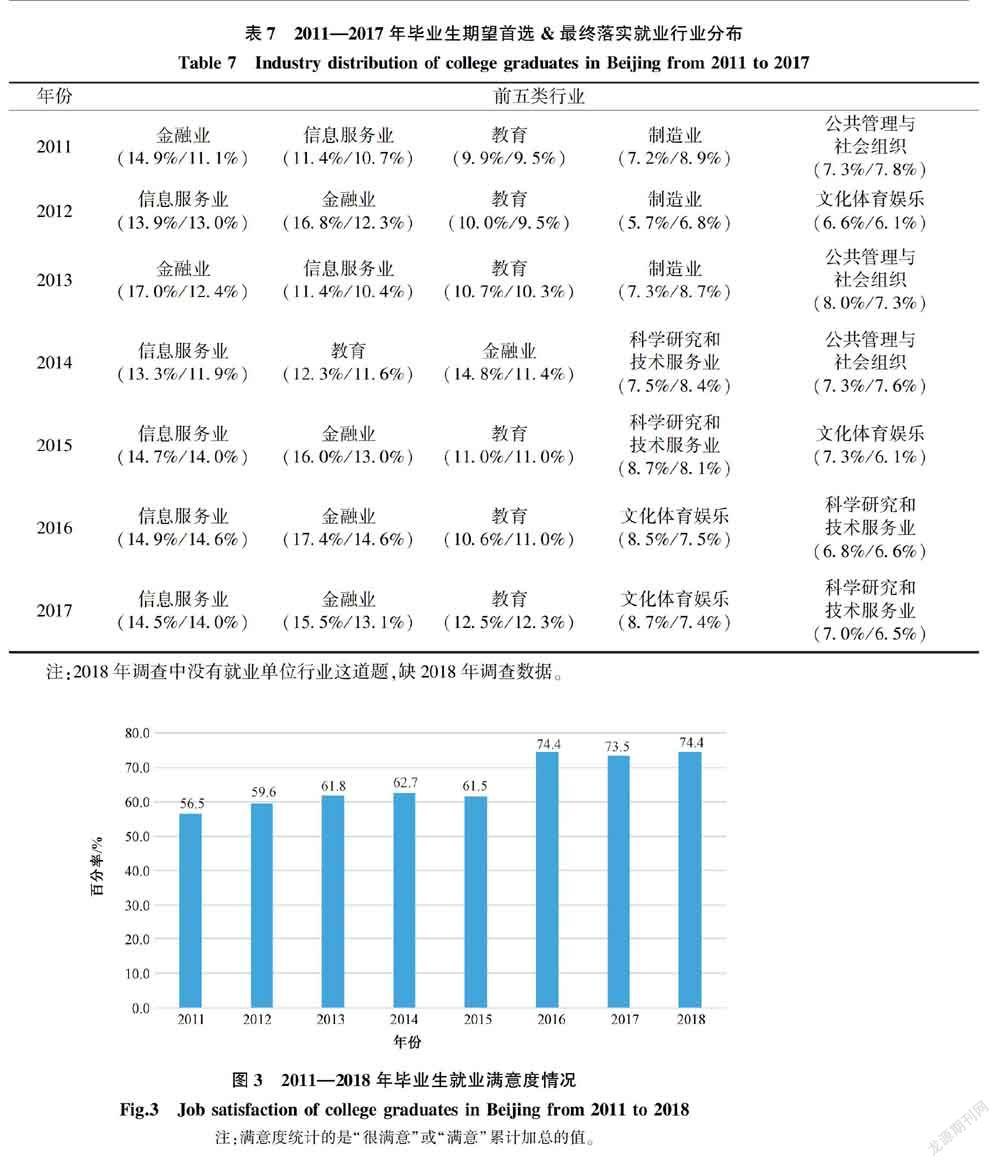

4) 就业行业分布

每年分别约有超10%的毕业生进入信息服务业和金融业就业,且信息服务业对北京地区高校毕业生的需求增长较为明显,毕业生在这一行业就业的比例从2011年的10.7%上升到2017年的14.0%。毕业生在教育行业就业的比例较为稳定,每年保持在10%左右。同时,调查数据显示,吸纳毕业生的重要行业制造业自2014年开始,退出了毕业生就业行业的前5名。见表7所示。

4.2.2起步年薪和福利情况

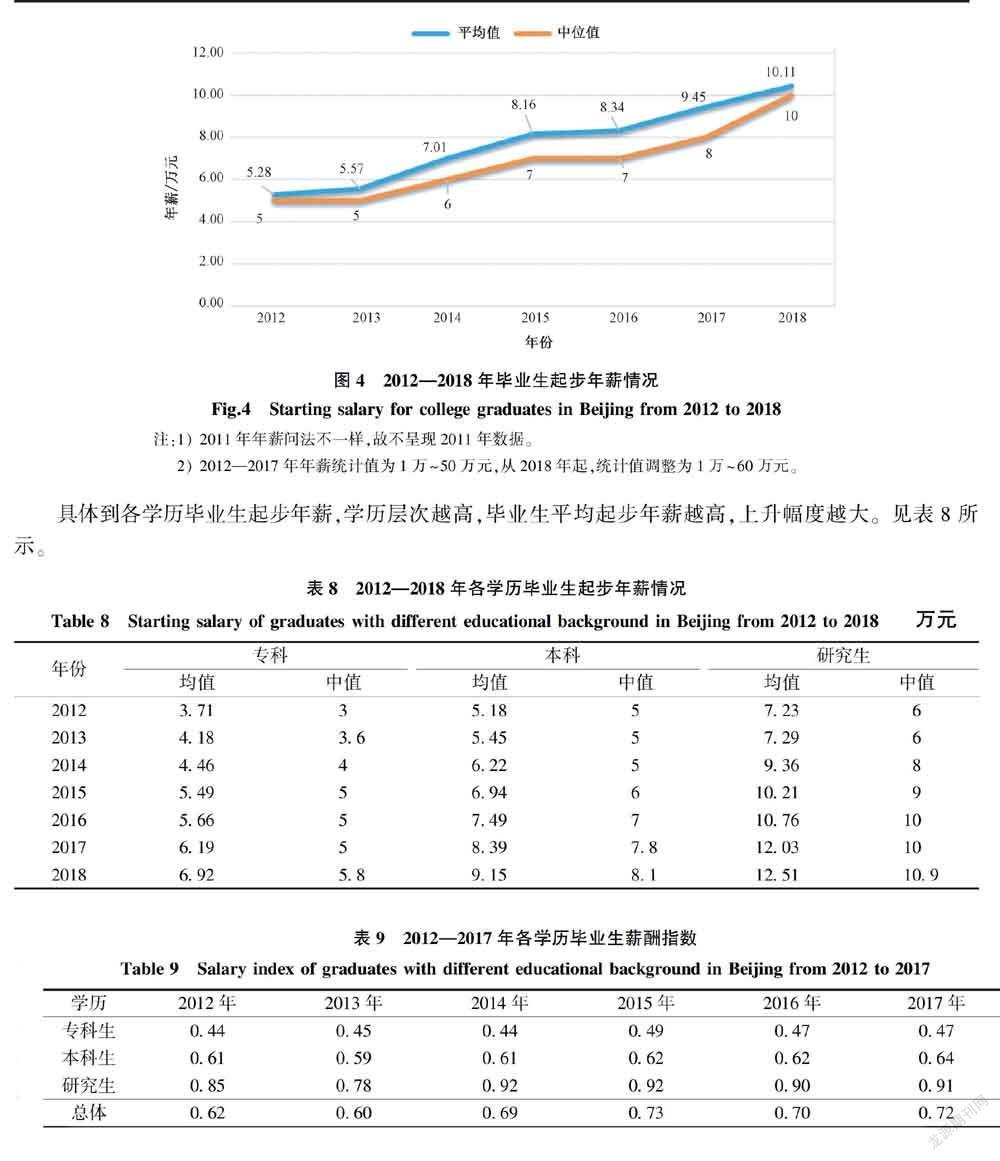

薪酬福利是衡量毕业生就业质量的重要指标之一。从2012—2018年毕业生的起步年薪情况来看,年薪均值和年薪中位值薪酬统计中,中位值较均值而言,稳定性更高,较少受异常值影响。整体都呈上升趋势。见图4所示。

2) 2012—2017年年薪统计值为1万~50万元,从2018年起,统计值调整为1万~60万元。

具体到各学历毕业生起步年薪,学历层次越高,毕业生平均起步年薪越高,上升幅度越大。见表8所示。

x考虑到消费价格指数(CPI)变化情况,北京地区高校毕业生的薪酬水平变化趋势情况,以北京城镇非私营单位就业人员为参照对象,用毕业生税前年薪除以北京城镇非私营单位就业人员平均工资构造了毕业生的薪酬指数(如表9所示)。可以发现,2012—2017年各学历层次毕业生的薪酬指数均小于1,意味着各学历层次毕业生的平均起薪收入均低于北京城镇非私营单位就业人员的平均工资,相对差距整体在缩小,但变化不大。由此,综合价格变动因素和北京城镇非私营单位就业人员平均工资比值来看,北京地区高校毕业生的起步年薪相对较为稳定,略有增长。

2) 2012—2017年北京城镇非私营单位就业人员平均工资数据来自北京市统计局公布数据,2018年数据暂未公布。

从福利保障情况来看,北京地区高校毕业生“有保险有公积金”的比例较高,尤其近三年,上升至90%左右(见图5)。由此,一方面说明北京地区用人单位较为规范,基本遵循《劳动法》等法律法规;另一方面反映出毕业生的求职价值观以及用人单位本身对员工福利保障的重视水平。

4.2.3专业相关度

所学专业与工作的相关程度,能够反映出高校在专业设置、人才培养方面满足市场对人才的需求与变化情况。从2011—2018年毕业生所学专业与工作的相关度来看,相关的比例整体呈上升趋势,近三年上升至70%左右(见图6)。一方面能体现出“学为所用”的比例越来越高,但另一方面也意味着还需深入了解30%左右毕业生的职业方向和目标,进一步分类指导,帮助实现更高质量的就业。

4.2.4工作发展前景

从2013—2018年毕业生对落实工作发展前景的预期来看,毕业生认为目前工作发展空间大的比例越来越高,发展路径清晰的比例也有所上升,即表明毕业生获得的这份工作能够为其提供较好的发展前景。见图7所示。

4.2.5预期工作稳定性

毕业生对预期首份工作的稳定性情况,一方面能反映出毕业生对工作的满意度反馈,另一方面体现出90后、95后毕业生择业观的变化。根据2013—2018年毕业生预期工作稳定性来看,北京地区高校毕业生预期在单位工作三年及以上的比例从2013年的50.1%下降到2018年的43.0%,尤其是近三年下降明显。见图8所示。

4.2.6求职价值观

求职过程中的价值观变化,往往能反映出毕业生对工作的态度及职业选择的内在影响因素情况。2011—2018年,毕业生的求职价值观在具体选项方面呈现出一定的变化,但总体价值导向共性较强,能否发挥个人能力是毕业生求职中最为关注的因素。同时,也能看到近几年毕业生求职价值观的变化,2011—2013年,毕业生会更关注就业环境,比如就业机会、晋升机会等;自2014年起,毕业生则会更多关注到个人自身发展,比如个人抱负及目标、个人价值等。见表10所示。

4.3用人单位评价和需求情况

4.3.1用人单位满意度

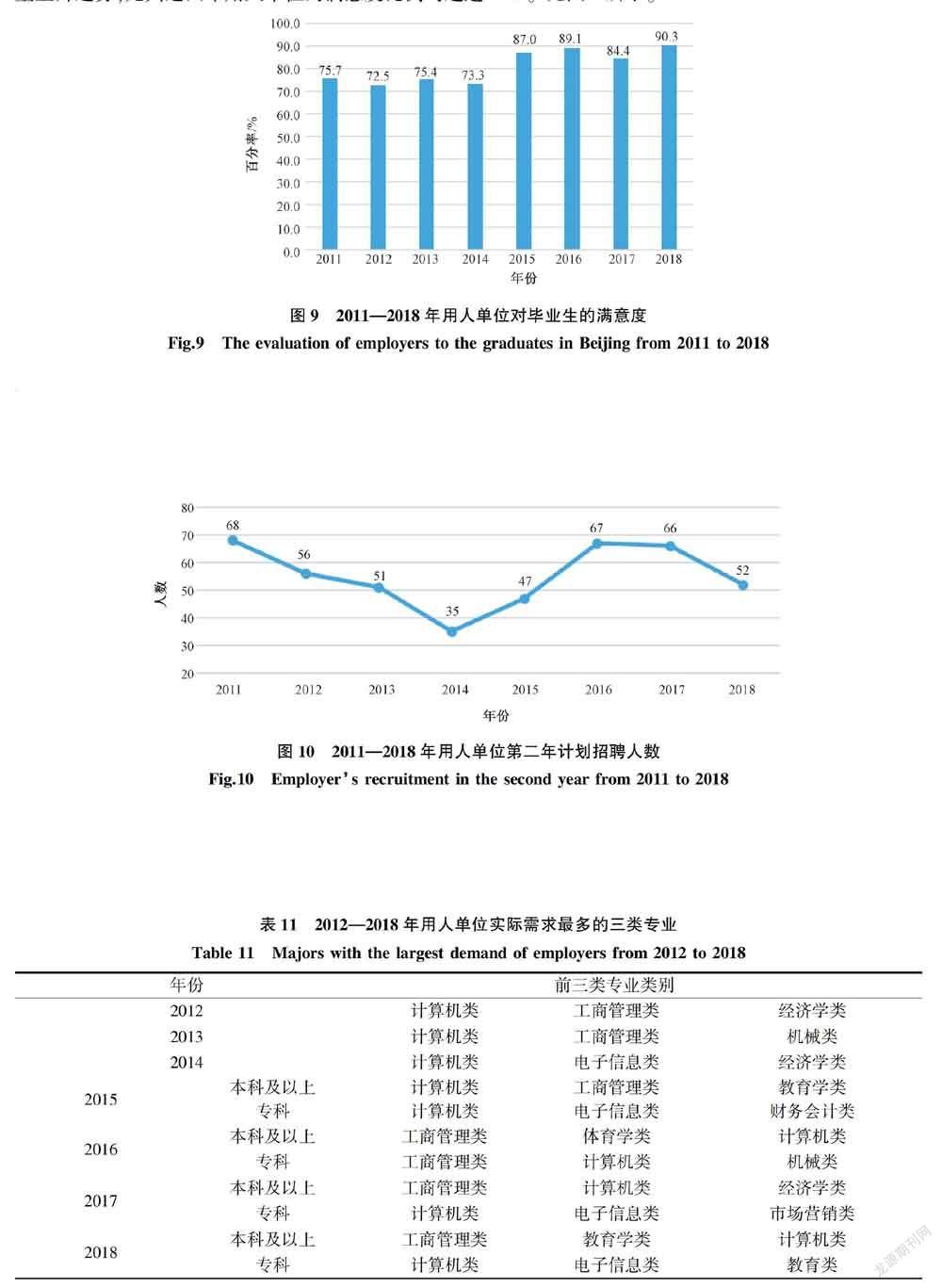

从2011—2018年用人单位对毕业生的满意度来看,用人单位对毕业生“很满意”或“满意”的比例整体呈上升趋势,尤其近四年用人单位的满意度比例均超过80%。见图9所示。

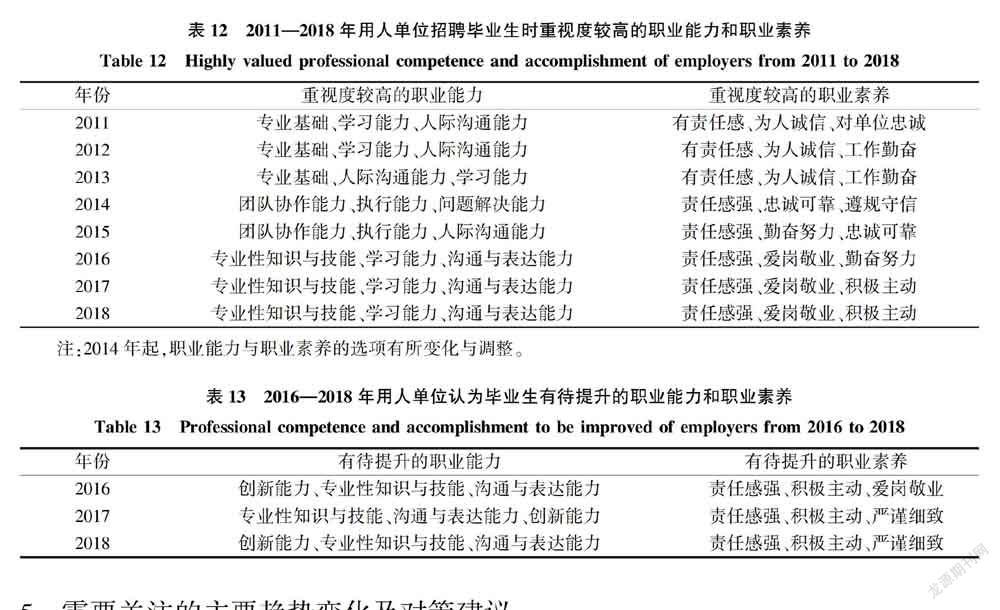

4.3.2第二年计划招聘人数

用人单位第二年计划招聘毕业生数量一定程度上可以作为预测下一年度就业需求总量的一项可借鉴指标。如在2014年、2018年的计划招聘数均出现明显下滑,回顾来看,这一趋势和当年的实际就业形势特别是用人单位需求情况比较相符。见图10 所示。

4.3.3需求最多的前三类专业

综合2012—2018年用人单位当年实际需求最多的专业,计算机类和工商管理类专业是近几年来北京地区用人单位需求量最大的专业类别,同时工商管理类专业也是北京地区供给量最大的专业类别。见表11所示。

4.3.4用人单位对毕业生职业能力与职业素养的评价

毕业生自身能力和素质,是用人单位选人用人的关键因素。从2011—2018年用人单位招聘毕业生时重视程度较高的职业能力和职业素养来看,专业性知识与技能、学习能力、人际沟通能力是用人单位重视度较高的职业能力,责任感强、忠诚、勤奋是用人单位重视度较高的职业素养。同时,根据近三年用人单位认为毕业生最有待提升的职业能力和职业素养来看,专业性知识与技能、沟通表达能力及创新能力是毕业生最有待提升的职业能力,责任感强、积极主动是毕业生最有待提升的职业素养。见表12、表13所示。

由此可见,高校需进一步加强大学生的专业知识与技能、人际沟通能力等职业能力以及提升大学生的责任意识和忠诚度等职业素养。

5需要关注的主要趋势变化及对策建议

2018年,全国教育大会将教育上升到“党之大计、国之大计”的重要战略地位,党的十九大报告中也明确提出了建设教育强国的宏伟战略目标,这就要求广大教育工作者切实肩负起历史责任,密切关注党和国家战略发展对大学生的培养要求,对接国家和地区经济社会发展需要,坚持内涵发展,大力推进高校的综合改革,高标准、高质量地做好高校毕业生的就业创业工作,为国家经济社会发展提供高质量的人力资源支撑,并真正实现高质量创新人才的培养,为国家经济社会发展发挥引领带动作用。

5.1从“毕业生规模结构和毕业去向”分析来看

北京地区高校毕业生规模总体稳定,增长平缓,就业率一直保持在96%以上的高位水平,总体就业形势较好。其中需要关注的包括:一是,由于北京地区高校具有部委直属高校数量多、京外生源占比高、重点高校多、具有行业背景的高校多、毕业生学历层次高等特点,这就决定了北京地区高校的人才培养必须立足于国家层面的产业布局和人才资源需求,这一要求与北京地区高校毕业生就业地区主要集中在北京形成反差,需要高校加大就业指导力度,引导高校毕业生以更广阔的视野服务于国家经济社会发展。二是,随着北京“四个中心”定位的确立,以及北京疏解非首都功能,腾退一般制造业、区域性市场和区域性物流功能,加快构建“高精尖”产业结构等变化趋势,高校,特别是市属高校要切实以服务北京发展作为人才培养的导向,从专业设置、培养特色等方面及时进行调整,避免出现供需结构性矛盾等问题。比如,毕业生就业行业分布方面,“制造业”自2014年开始退出了毕业生就业行业分布的前5名;另外,“艺术学”毕业生数量近年增长过快,在毕业生规模上占比较高。这些都需要高校结合自身实际,合理定位,及时调整专业布局和培养规模,更好地适应北京经济社会发展需要。三是,毕业生“签署三方协议率”下降较快,这与毕业生最终落实的单位类型主要是“民营、私营企业”,以及国企开展的人事制度改革等密切相关,这就需要政府部门进一步理顺户籍、档案等方面的政策衔接,调整毕业生就业统计的口径,真实、客观地反映毕业生的实际就业状态。

5.2从“毕业生就业质量”分析来看

北京地区高校毕业生落实工作岗位的专业相关度和满意度逐步提高,福利保障情况较好,起步薪酬水平较高并增长明显,反映出北京地区高校具有较高的就业质量水平。其中需要关注的包括:一是,薪酬水平在一定程度上反映了毕业生的人力资本价值和高等教育的回报情况。毕业生起步薪酬水平增长主要是受北京地区总体工资水平的提高所影响,从薪酬指数(毕业生税前年薪除以北京城镇非私营单位就业人员年平均工资)水平来看,几乎没有增长,而且毕业生的起步薪酬水平在不同行业、不同单位之间的差距不断加大,需要高度关注[4]。二是,虽然毕业生表示工作单位有较大发展空间和较清晰发展路径的比例不断提高,但计划在第一份工作岗位上有长期稳定工作打算的毕业生比例却在降低,这一矛盾,充分体现了90后、95后大学生所具有的思维活跃、追求变化和个性独立的群体特点,这就要求高校进一步加大对大学生职业规划指导的力度和效度。三是,根据金盛华、李雪关于中国大学生职业价值观的研究分类,北京地区高校毕业生求职价值观的选择主要集中在“成就实现”和“地位追求”两个维度[5],而选择“社会促进”维度的毕业生数量很少,这也反映出当前高校人才培养成效“才高德弱”的现实问题,高校落实立德树人的根本任务任重道远。

5.3从“用人单位评价和需求情况”分析来看

用人单位对北京地区高校毕业生的滿意度逐步提高,用人单位岗位需求总量相对充足,但表现出与国家经济发展形势、北京地区产业发展变化密切相关的特点。其中需要关注的

包括:一是,“十三五”期间,随着国家经济结构调整的力度不断加大,国内经济下行压力持续增大,再加上2018年开始的中美贸易摩擦等影响因素,用人单位对未来一年毕业生的需求数量趋势持续走低,反映出毕业生就业工作的形势更加严峻复杂。二是,用人单位对毕业生职业能力、职业素养方面认为亟待提升的呼声[6],需要高校高度重视,进一步加大人才培养模式的改革,尽快改变重知识传授轻能力培养、重课堂教学轻社会实践的现状,真正培养出能为实现现代化经济体系提供强大人力资源支撑并发挥引领作用的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

[参考文献]

[1]王俊.教育部:2019届全国高校毕业生预计834万人[EB/OL]. 2018-11-29[2019-06-02]. http://www.bjnews.com.cn/news/18/11/29/526000.html.

[2]政府工作报告——2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上[EB/OL].[2019-06-02]. http://www.gov.cn/zhuanti/2019qglh/2019lhzfgzbg/.

[3]岳昌君,周丽萍.中国高校毕业生就业趋势分析:2003—2017年[J].北京大学教育评论,2017,15(4):87-106+187.

[4]莫荣,陈云,汪昕宇.关注高校毕业生的就业质量[J].中国劳动,2018(1):4-14.

[5]金盛华,李雪.大学生职业价值观:手段与目的[J].心理学报,2005(5):650-657.

[6]张辉,苏秀丽,韩春光.北京高校专业人才培养与毕业生就业状况研究[J].中国大学生就业,2012(24):36-41+51.

(责任编辑李亚青)