让乡土文化在校园“活”起来

2019-09-10刘洁

刘洁

著名社会学家潘光旦曾说:“近代教育下的青年,对于纵横上下多少万年的历史,不难取得一知半解……但我们如果问他……他从小生长的家乡最初是怎样开拓的,后来有些什么重要的变迁,出过什么重要的人才,对一省一国有过什么文化上的贡献,本乡的地形地质如何,山川的脉络如何,有何名胜古迹,有何特别的自然或人工的产物——他可以瞠目咋舌不知所对。”时隔多年,这种情形在今天依然普遍存在。如何唤醒青少年的乡土意识?乡土文化在青少年群体中何以传承?在乡土教育广泛缺失的当下,学校作为育人的主要场所,又该做些什么?一些学校将乡土文化引进校园,在实践中给出了答案。

贵州省正安县田字格兴隆实验小学

践行“乡土人本教育”,打造“大山里的未来学校”

“天楼外,芙蓉畔,蓬草漫漫稻花香;山路弯,云雾长,兴隆学子立山冈。”贵州省正安县田字格兴隆实验小学是田字格公益组织受正安县教育局委托改建的一所乡村实验小学,坐落于天楼山麓、芙蓉江畔,群山环绕。该校校长肖诗坚认为,乡村教育的出路在于创造并拥有专属于农村、专属于孩子的教育。由此,兴隆实验小学本着“立足乡土,走向未来”的理念,开始探索“乡土人本教育”,从乡土、自然、人本及未来四个维度出发,培养热爱乡土、敬爱自然、回归人本、走向未来的新一代乡村子弟,打造“大山里的未来学校”。

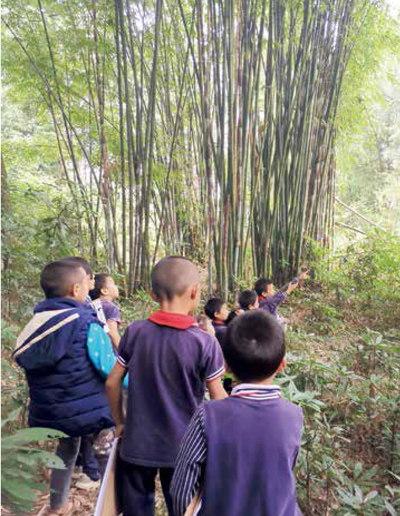

为了实践这种“不一样”的教育,学校收集村镇遗弃的老房,建成有贵州特色的古建;开垦农场,打造开满鲜花的百草园;用乡土素材装扮教室,让美好发生在美丽的地方……在充满浓浓乡土气息的环境中,让学生体验乡土文化,感受自然之美。同时,利用本土资源,从天地万物中汲取营养,从农村学生经验及生活中提取课程元素开发乡土人本教育课程。在实践中,学校打破教育的围墙,以主题式教学的方式展开核心课程,主题覆盖自然、生命、乡土三大内容。每学期的主题都不同,2018年上学期的主题是“大山·家·我的改善行动”,通过引导孩子们去了解自己生活的地域(地理位置、特色资源、环境生态等)和自己的家族,唤醒他们的乡土之情和“家”的意识,进而努力去保护家乡、改变家乡。学生们根据学习内容,自己梳理课程,自己编写目录,制作思维导图,最后形成个性化的学习成果。

“乡土人本教育”认为五谷蔬菜、节日节气、山川河流、民俗风情、家族祠堂都是极好的教学素材,强调打开课堂,走进自然和乡村,走向未来和世界。带领孩子们去农业园劳作,请村里老人来学校上课,让孩子们就学校的一些事项进行自主讨论……让看不见的文化像空气一样滋养孩子,开出灿烂的生命之花。

天津市西青区实验小学

传承地域文化,让杨柳青年画“飘香”校园

“家家会点染,户户善丹青。”古镇杨柳青以“杨柳青年画”驰名,素有“年画之乡”的美誉。天津市西青区实验小学就坐落在这片文化气息浓郁的土地。学校充分挖掘和利用得天独厚的地域文化资源,将杨柳青年画引进校园,让孩子们了解年画、爱上年画、绘制年画。

让杨柳青年画走进课堂。2004年9月,学校完成了《美术学科杨柳青年画校本材料》的编写工作,同时制作了《杨柳青年画漫谈》光盘,展现杨柳青年画的发展史、绘画工艺、代表作赏析,正式将杨柳青年画纳入美术学科教学中,每班隔周安排一节年画课。学校根据学生的年龄特点、绘画水平,对内容进行科学的安排:一、二年级学生侧重会用蜡笔、油画棒彩绘年画;三年级学生采用蜡笔、水彩相结合的方法进行彩绘;四、五、六年级学生用水彩独立完成简单的彩绘年画。此外,学校还开设了扇面年画、木版年画、景泰蓝拉丝年画等20余种不同工艺的选修课。

以社团形式传承年画艺术。学校成立年画社,并开设“杨柳青年画彩绘室”和“年画手工活动室”,从不同年级选拔对年画特别有兴趣且大胆创新的学生进入不同项目的年画社中,每周四下午两节课后专门进行彩绘等高技能的训练。同时,积极拓宽年画形式。如今,年画社师生已经开发出书包年画、扇面年画、手绢画、盘子年画、风筝年画、书签年画、泥塑年画、景泰蓝拉丝年画等十余种年画彩绘及手工活动项目,极大地调动了学生对杨柳青年画的兴趣。

让杨柳青年画扮美校园。学校处处洋溢着年画艺术的韵味。走进学校大门,18幅富有时代气息的巨幅杨柳青年画环抱操场,18个年画娃娃化身为18个运动项目的运动员,展现运动风采,使孩子们既能感受到年画的特色,又能发现体育运动的独特魅力。教学楼一楼大厅矗立着以杨柳青年画代表作《连年有余》为背景的浮雕墙,二楼的年画展室和年画艺术长廊则展示杨柳青年画的历史、种类和各个题材的年画代表作,为师生提供了绘画才艺展示的平台。

经过十余年的实践,目前,学校已走出一条以杨柳青年画为核心、辐射多学科、面向全体学生的文化传承之路,形成了健康而独具特色的校园文化,被教育部命名为“全国中小学中华优秀文化艺术传承学校”,被中国教育学会评定为“传统文化进校园”首批试点学校。

山东省淄博市张店区湖田小学

因地制宜,讓乡土资源成为美育“活教材”

“小棒棒,细又长,黄土地上画房房。小瓦片,四方方,我和伙伴来跳房……”在淄博市张店区湖田小学,传统游戏成为一道亮丽的风景线。作为一所农村学校,湖田小学因地制宜,借助所在地丰富的自然和文化资源,大胆地尝试将乡土文化“种”进课堂,进行美育乡土课程的探索和研究,走出了一条具有农村特色的美育新路。

学校积极引导学生走出课本、走进乡土文化这个大课堂,根据学生的兴趣点设立了乡风、乡情、乡韵、乡魂四个研究课题,采取“1+1+1”的形式,即一名班主任、一名科任教师、带领一个班级,组成一个子课题研究小组,完成课题的研究与实践,让学生接受优秀乡土文化的洗礼。以此为方向,学校强调校内外、课内外、学科间的交互作用,以作调查、做实验、搞设计、写报告等方式,开展了“礼敬乡土文化”系列活动。

在具体的实践中,学校一方面组建乡土文化教师研究团队,利用小课题研究的方式推动乡土文化的校本化研究,编写课程资源,目前已经集结成校本教材《湖田乡土文化素描》,并形成阶段作品集。另一方面,开设乡土文化社团,邀请石刻艺人、家长志愿者等对乡土文化有研究的人员走进校园,向学生讲述具有湖田特色的历史故事,教授学生石刻、扬琴、二胡等技艺。每周有两个下午开课,学生可以根据兴趣走班选课。同时,组织学生进行丰富多彩的社会实践活动:走上田间地头,拾麦子、掰玉米、碾五谷、摊煎饼;走进淄博花灯会,了解关于花灯的历史、传说,“画笔绘花灯”“巧手制花灯”“笔尖赞花灯”;开展“我的湖田,我的家”活动,让孩子采访爷爷奶奶、父母和周边亲友,了解家乡的历史风俗……

通过系列乡土课程与活动,丰富学生们的课间生活,给予了学生最充分的发展空间,在孩子们的心中撒播下浓浓的爱乡情感种子。

浙江省杭州市省府路小学

让学生“学习家乡话、保护家乡话、传承家乡话”

方言是一个地方的文化传承,在某种程度上反映了这个地方的历史及语言的发展变化过程。美国语言学家约翰·麦克沃特教授曾言:“一种语言从地球上消失,就等于失去了一座卢浮宫。”面对“会说杭州话的孩子越来越少”的现实,浙江省杭州市省府路小学基于保护方言、传承地方文化的考虑,于2010年9月开设杭州话社团,面向4-6年级招生,学生可自愿报名参加。

杭州话社团在每周二下午组织一小时的学习,通过诵读杭州话童谣、做游戏、对照普通话与杭州话的区别、收看《阿六头说新闻 》《开心茶馆》《我和你说》等方言节目的形式带领学生学习杭州话。随着学生兴趣和方言能力的提高,还会开展一些方言情景对话,并进行杭州话“托福”考试。

在全民学习普通话的氛围中,杭州市省府路小学希望能给学生创设一个学习家乡话的平台,让学生“学习家乡话、保护家乡话、传承家乡话”。

将地方志引进课堂、建设乡土文化教育基地、编撰乡土教育读本……在践行乡土教育的过程中,不同学校依据所在地域和本校的实际情况,选择了不同的路径。让孩子们亲身感受身边的自然、人文、历史,培养学生的家国情怀,是学校不可推卸的责任。乡土教育,亟待在更多的校园落地生根。