厚基础·重运营·稳发展:国家级研学实践教育营地的运营与发展

2019-09-10孟久儿

孟久儿

摘要基于对40家国家级研学实践教育营地的实地调研和访谈,发现其在基本建设方面存在基本条件差异较大、课程开发处于探索阶段、师资专业培训需求强烈等基本特点;同时在运营中主要采取公建公办、公建民营、公私合作三种模式。建议加大地方财政投入,保证营地公益性;尊重市场运行规律,适度引入市场化元素;多部門联手加强监管,保障营地规范健康发展。

关键词研学旅行;研学实践教育营地;综合实践活动;素质教育;校外教育

中图分类号G63

文献标识码B

文章编号1002-2384(2019)11-0046-04

研学实践教育的真正深入推进,离不开相关的基础设施保障。2016年,教育部等11部门联合发布的《关于推进中小学生研学旅行的意见》提出,要遴选建设一批安全适宜的中小学生研学旅行基地。2017年,教育部使用中央专项彩票公益金支持中小学生研学实践教育项目,在遴选研学实践教育基地的同时,又遴选了14个研学实践教育营地(以下简称“营地”),从而构建起以营地为枢纽、基地为站点的研学实践教育网络;2018年又遴选出26家单位作为全国中小学生研学实践教育营地。截至2019年6月,40家国家级营地学生接待量总规模将近400万人次(天)。

自遴选出第一批营地到现在,已有两年多时间,这些营地的运营情况究竟如何,其中存在哪些特色和经验?笔者基于实地调研和访谈,对营地的运营情况进行了梳理,以期为促进营地的健康发展以及研学实践教育的深入落实提供实践参照。

2018年,教育部在《关于开展“全国中小学生研学实践教育基(营)地”推荐工作的通知》中指出,“营地主要指具有承担一定规模中小学生研学实践教育的活动组织、课程和线路研发、集中接待、协调服务等功能,能够为广大中小学生开展研学实践活动提供集中食宿和交通等服务的单位。”[1]与国外营地和市场上的营利性营地不同,本文所提到的40家营地都是从教育系统所属的公益性青少年校外活动场所、综合实践基地(学校)中遴选出来的,大多隶属于地市、区县级教育局,并在教育局监管下自主运行。从调研情况来看,40家营地在基本建设方面主要存在以下特点。

1. 区域分布大体均衡,但基本条件差异较大

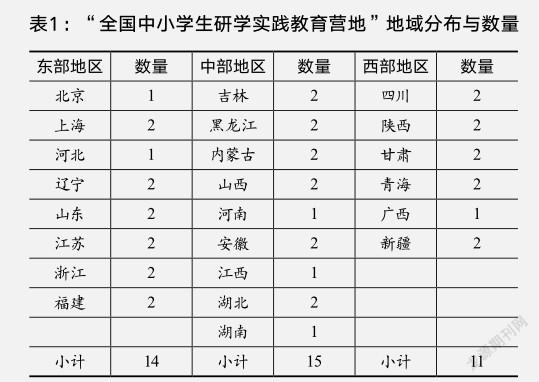

目前的40家营地都是在省级教育行政部门推荐基础上,经过专家评议、营地实地核查及综合评定后遴选出来的,分布于全国23个省(自治区、直辖市),其中东部地区14个、中部地区15个、西部地区11个,在地域分布上大体均衡(见表1)。

调研中笔者发现,这40家单位虽然都挂牌了“全国中小学生研学实践教育营地”,但基础条件差异较大。如从占地面积、建筑面积、住宿面积和床位数等基本信息来看,营地占地面积从43.5亩到5500亩不等,建筑面积从0.2万平方米到9.9万平方米不等,住宿面积从0.1万平方米到3.3万平方米不等,床位数最少的仅有450个,最多的有3600个。对于营地的基础条件,教育部要求“能够至少同时接待1000名以上学生集中食宿 ”,[2]但目前有5个位于中西部地区的营地,床位数均低于1000个。此外从交通条件看,有些营地的交通并不便利,如黑龙江的两个营地属于大小兴安岭地区,虽然自然风光优美,但交通不便,火车车次少,“东北三省”以外的学生赴那里研学实践会受到限制。

2. 课程开发处于探索阶段,“综合实践+研学旅行”为主要模式

在对营地的调研中笔者发现,课程是开展研学实践教育活动的核心内容,但由于缺乏指导性文件和相应课程标准,这些营地在课程开发过程中尚处于“摸着石头过河”的状态,也有许多营地“集思广益”,与学校、研学实践教育基地联合开发课程。目前来看,由于这40家营地以前大多是综合实践基地(学校),从“十二五”期间就承担满足当地学生开展校外综合实践活动的任务,因此大部分营地在开展研学实践活动时,都是将综合实践和研学旅行结合起来,采用“3+2”或“2+3”的模式实施。即为期5天的研学实践活动,有2~3天在营地内依托各类场馆和综合教室开展综合实践活动,对学生进行生命安全、科创体验、素质拓展、学军学农等主题教育;剩余2~3天由营地组织带领学生赴周边各类研学实践教育基地开展包括传统文化、革命传统、国情教育、国防科工和自然生态五大课程板块的研学旅行活动。

3. 编制内教师数量较少,专业能力提升及培训需求强烈

调研发现,虽然这些营地都是事业单位,但实际上仅有1/4的营地能够实现全部事业编,其余3/4的营地师资都采用“部分事业编+部分合同制”的方式进行管理。同时由于大部分营地采取半军事化管理,内部除了专职教师,通常还有一支教官队伍,也都是聘用人员。调研营地教师的专业情况发现:40家营地中八成以上的教师为本科以上学历,本科以下仅为15%左右,学历情况整体较好;但教师中真正能够从事研学实践教育工作、设计规划课程和线路、组织中小学生集体实践、开展研究性学习的教师比例并不高。因此,营地对研学实践教师的培训需求非常强烈,当前大部分营地依然依托市场培训机构开展教师培训,水平良莠不齐;也有省份(如浙江)将研学实践教师培训纳入省级培训计划,为营地教师提供正规的培训机会。

4. 总体性质为非营利单位,经费来源以财政支持为主

营地作为事业单位,主要经费来源是财政拨款。除了作为综合实践活动基地(学校)既有的地方财政拨款外,40家营地还在中央专项彩票公益金支持下获得了不同程度的财政支持,其中上海东方绿舟营地、湖北宜昌营地、甘肃张掖营地等一些作为重点和非重点支持的营地甚至得到了更多财政拨款。除此之外,营地的经费来源还有学费和自筹部分。需要说明的是,营地作为非营利单位,并非不可以收费,而是向学生收取的费用只能作为成本(如食宿费、耗材费等)的抵扣,不能产生额外利润。另有一些营地(差额拨款事业单位)获得了物价部门的收费许可,可以向参加营地活动的社会人员收取部分费用,作为营地的收益补充。但总体来说,营地都是非营利单位。

调研发现,由于研学实践活动在内容和方式方法上与校内教育、课堂教育存在较大差异,导致营地在运营方面也与传统学校产生明显差异。总体来看,这40家营地主要采取以下三种模式开展运营。

1. 公建公辦:较稳定易监管,但运行相对低效

公建公办营地是指由教育局在政府划拨的土地上进行开发建设,建成后在教育局监管下按照事业单位机制进行运营的营地。当前40家营地中大部分都是采取公建公办模式,它们与一般公办学校相似,产权和运营管理权合一,教育局负责解决营地(部分)教师的编制,当地财政部门按照核定的教师编制和运转费用为营地提供经费支持。由于这类营地本身就是综合实践基地(学校)或青少年校外活动中心,是教育局下属(或平级)事业单位,因此能够保证教师队伍和营地运营的整体稳定性,教育局对营地的人财物有全面掌控能力,也最容易监管。

但是公建公办模式也有其弊端,就是灵活性不够、效率不高。如在挂牌营地之前,综合实践基地(学校)的教师主要是在校内教学,即使有一些素质拓展类的户外课程也是在基地(学校)内进行,但挂牌营地后就必须开发相应的研学线路,带领学生走出营地。在公建公办模式下,由于受人事制度、绩效工资制度等事业单位运行机制限制,营地校长往往很难调动教师的积极性。即使教育部通过中央专项彩票公益金给营地提供了数额不小的资助,但这笔经费明确“不能给内部员工发补贴”,因此部分教师会抱着应付的心态来开展研学实践活动,导致营地工作的创新性、开创性受阻。当然在公办模式下,也有部分营地在食堂、物业、保安等后勤服务方面采取购买服务的方式,引入市场化管理机制。

2. 公建民营:较灵活有活力,但存在监管风险

公建民营营地是指由教育局在政府划拨的土地上进行开发建设,建成后在教育局监管下将营地整体外包或引入市场机制进行运营的营地。在公建民营模式下,营地产权与运营管理权分离,教育局仅解决极少量营地教师的编制,大部分教师以聘用方式进入营地,按照工作量计酬,财政以购买服务或项目方式付给营地一揽子经费,其余部分由营地自负盈亏。目前40家营地中的安徽滁州营地和山东临沂营地就是公建民营模式的典型代表。

滁州营地于2017年正式运营,采取“全面外包”模式进行管理,除在管理层安排3个编制内人员外,其余的教师、教官和后勤人员等均为一营利性公司负责,政府以购买服务的方式打包购买关于营地运营、师资、课程、后勤等服务,教育局派出的管理人员负责对公司开发的课程以及运营行为进行审核监管。提供营地服务的公司除接待教育局集体组织来营地参与活动的学生外,还可以通过在周末、寒暑假期间以市场价格开展冬夏令营活动等形式来盈利。在这种模式下,营地主体作为非营利机构是不营利的,但公司可通过营地获得一些盈利性回报。

临沂营地则采用“两自一包”模式进行管理运营,即自主管理、自主聘用教师、经费包干。该营地于2014年9月投入运行,最初营地内设立了编制岗位,后为适应发展需要,改为全体人员均为聘用制,财政以一揽子经费(同滁州营地,生均经费×预计参与活动学生数)和项目方式给营地拨款,其余部分由营地自负盈亏。改制后,临沂营地除接待教育局集体组织到营地参与活动的学生外,还承接了冬夏令营等活动作为补充性收益。需要注意的是,临沂营地是市场化管理,也获得了开展研学实践活动以外的收益,但只是为了保持收支相当,没有损害其本身的公益性质。

据了解,公建民营营地在运营中使用的都是市场化手段,没有人事编制等制度要求,可以设置激励条件,从营地收入中对表现突出的教师或教官进行补助和奖励,因此能够极大地调动工作人员的积极性、主动性和创造性。但要注意的是,民营模式下的营地交由公司管理可能会出现教育局监管不到位的情况,从而带来国有资产流失、服务质量低下和学生安全保障不足等方面的风险。此外,交由公司托管运营,公司利用营地开展的盈利性活动还会存在与规划土地性质不符的政策风险。

3. 公私合作:体现政府与私人组织合作优势,仍需强化运营监管

公私合作模式(Public-Private-Partnership,简称PPP)是指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许经营权协议为基础,彼此之间形成一种“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系。PPP模式与公建民营模式最大的不同在于营地建设方面,前者是由政府和企业共建,因此有利于减轻财政负担、促进投资主体多元化。目前的40家营地中,湖北荆门营地就是通过PPP模式建立的。

荆门市人民政府在营地建设之初就明确要按照“体制公益化、运营市场化”的原则,采取“统一规划、分块建设、产权明晰、托管运营”的模式运营。其中营地主体场馆部分由市教育局投资建设,食堂、宿舍等后勤场所建设由企业负担。2016年营地建成,明确为市教育局所属公益二类事业单位,之后营地与企业签订合作协议书,按照“一套班子两块牌子”的体制进行运作。营地研学实践课程由市教育局牵头,营地与市教科所、屈家岭管理区教育局共同组织骨干教师进行研发。营地内除5个核定编制外,其余人员均为企业聘用,但在招聘过程中需经过营地管理层把关。企业在完成教育局组织的学生研学实践活动后,可依托营地开展一些采摘、冬夏令营等盈利性活动。

总体看来,PPP模式和公建民营模式在运营上都采用市场化机制,但在教育局对于课程开发和监管方面的主导权上,荆门营地较之滁州营地体现得更为充分。此外需要注意的是,PPP模式普遍采用特许经营制度,实际上使中标的投资运营商具备了一定程度的垄断性,某些情况下会减弱运营企业降低成本、提高服务品质的动力。因此在PPP模式中,教育局对企业的运营监管就显得十分重要。

在我国积极推进素质教育的背景下,营地将会成为我国在校外实施素质教育的重要载体,其肩负的责任和使命越来越重大。为此,针对营地运营发展中的关键问题,笔者提出如下几点建议。

1. 加大地方财政投入,保证营地的公益性

在目前营地运营的三种模式中,公建民营和PPP模式都会引入企业和市場机制,但不论市场力量以何种方式进入运营,营地都必须保证所开展综合实践和研学旅行活动的公益性,即面对教育局或学校集体组织的学生前来营地参与活动的,不得产生以营利为目的的经营性创收。但当前40家营地开展的“综合实践+研学旅行”活动均得益于中央专项彩票公益金的资助,许多地方财政并没有针对营地发放生均拨款,只是拨付运行经费和项目经费,因此部分营地担心一旦中央财政不再给予专项经费支持,研学旅行部分经费会出现较大缺口。为此,地方财政需提高对营地的重视程度,并以生均拨款的形式支持营地开展综合实践和研学旅行活动,以保证其公益性。

2. 尊重市场运行规律,适度引入市场化元素

通过对营地三种运营模式的分析可以看出,在公建民营和PPP模式中,市场化元素显而易见;即使是公办营地内,后勤板块也通常外包给专业物业公司,通过市场力量辅助运行。可见,营地运营引入市场元素具有必然性。以师资队伍建设为例,在营地内开展研学实践活动,对教师的要求不仅仅是将知识传授给学生,更多的是教授学生如何将课本知识运用在实践和生活中,需要教师具有很强的动手操作能力和创新创造能力。在公办民营模式下,由于设置了明确的激励机制,营地教师和教官开展工作的积极性明显提高,如临沂营地仅2019年上半年接待学生数就累计达四万余人。

3. 多部门联手加强监管,保障营地规范健康发展

营地既要保持公益性,又要依靠市场力量推动发展,因此其规范健康发展的关键就在于加强监管。针对公建公办营地,监管体现在对财政经费的合理合规使用、后勤市场化外包的质量监督等方面,主要由教育、财政、工商、食品卫生等部门行使监管职责。对公建民营和PPP模式营地的监管,同样需要教育、财政、发改、工商等部门的通力合作。一要对课程内容把关,保证其符合《综合实践活动课程指导纲要》和《关于推进中小学生研学旅行的意见》的相关要求;二要对师资队伍建设提出要求,保证营地教师和教官的素质能力达标;三要对收费情况进行监管,保证向学生的收费符合物价部门规定;四要定期开展安全隐患排查和安全预案演练,加强营地安全值守,不能因服务托管外包而忽视了安全管理。

参考文献:

[1][2]教育部办公厅.关于开展“全国中小学生研学实践教育基(营)地”推荐工作的通知[EB/OL].(2018-06-07)[2019-10-17]. http:// www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201806/t20180615_340020.html.