公共图书馆非物质文化遗产保存与传播调研

——以古琴为例*

2019-09-10

(1.浙江越秀外国语学院网络传播学院,浙江 绍兴 312000;2.武汉大学古琴文化研究所,湖北 武汉 430072;3.天津科技大学法政学院,天津 300222)

非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所;非物质文化遗产数字化则是指使用数字采集、储存、处理、展示、传播等技术,将非物质文化遗产转化、再现、复原成可共享、可再生的数字形态[1]。近年来,公共图书馆在非物质文化遗产的保存、研究、学术交流、宣传展示等方面扮演着越来越重要的角色,在法律层面已有《非物质文化遗产法》和《公共图书馆法》对公共图书馆参与非物质文化遗产相关职能有明确规定,在实践层面全国各地已有相当数量的公共图书馆参与到非物质文化遗产相关工作中,而在学术研究层面还相对滞后。在众多非遗项目中,“古琴艺术”地位突出、代表性强,本文即以古琴为例对公共图书馆参与非物质文化遗产保存与传播相关问题进行调研,经数据分析得出有价值的结论,可为公共图书馆从业人员参鉴。

1 公共图书馆视角下非物质文化遗产的保存与传播

1.1 非物质文化遗产及其数字化

联合国教科文组织(UNESCO)1972年11月23日通过,1975年12月17日生效的《保护世界文化和自然遗产公约》从物质文化角度定义“文化遗产”这一概念。所谓文化遗产,包括文物、建筑群和遗址三个方面,文化遗产又可以分为物质文化遗产和非物质文化遗产两类。联合国教科文组织(UNESCO)2003年10月13日通过,2006年4月21日生效的《保护非物质文化遗产国际公约》规定,非物质文化遗产是指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。我国《非物质文化遗产法》第二条规定,非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

非物质文化遗产数字化,是指采用数字采集、储存、处理、展示、传播等技术,将非物质文化遗产转化、再现、复原成可共享、可再生的数字形态[1]。联合国教科文组织(UNESCO)1992年正式启动“世界记忆”项目[2],全球范围内的文化遗产数字化正式启动[3]。我们亟需做好非遗的抢救性保护工作,保存文化基因[4]。文化遗产数字化主要采取建档式保存、数据库保存、网络保存的方式[5]。随着手持终端和移动互联网的发展,文化遗产数字化可以凭借新媒体技术,采用信息反馈式和交互体验式等方式向公众传播,其中,信息反馈式将文化遗产相关信息通过电子设备传递给广大受众,交互体验式使得受众可以通过视觉、听觉等方式感受文化遗产的艺术风格[6]。

1.2 非物质文化遗产传承与传播的概念辨异

非物质文化遗产的传承与非物质文化遗产的传播,词义相近,其实不同,本文研究对象是传播,有必要对传承和传播两个概念进行辨异,以免混淆。先说“传承”,根据《非物质文化遗产法》第二十九条的规定,非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当符合的条件包括:(一)熟练掌握其传承的非物质文化遗产;(二)在特定领域内具有代表性,并在一定区域内具有较大影响;(三)积极开展传承活动。我国已经建立了四级非物质文化遗产代表作性传承人保护体系,根据《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》第四条的规定,从事非物质文化遗产资料收集、整理和研究的人员不得认定为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。音乐类非物质文化遗产的传承,有学者指出应当满足3个条件:第一,“传”“承”双方价值诉求的共同满足;第二,“传”“承”双方互选对象的共同认可;第三,“传”“承”双方交互时间的稳定延续[7]。再说“传播”,传播是指信息在时间和空间中的移动和变化,传播者与受传者之间实现信息共享的过程。由此可见,传播与传承不同,传播并不要求价值诉求的共同满足、对象双方的共同认可、交互时间的稳定延续。

1.3 公共图书馆视角下的非遗古琴的保存与传播

依据《非物质文化遗产法》第三十五条的规定,图书馆等公共文化机构和非物质文化遗产学术研究机构、保护机构等,应当根据各自业务范围,开展非物质文化遗产的整理、研究、学术交流和非物质文化遗产代表性项目的宣传、展示。依据《公共图书馆法》第四十一条的规定,公共图书书馆应当推进古籍的整理、出版和研究利用,通过巡回展览、公益性讲座、善本再造、创意产品开发等方式,传承发展中华优秀传统文化。

古琴,又称七弦琴,是中国传统乐器,有文字可考的历史达三千年以上。古琴的演奏法、记谱法、琴史、律学、美学自成体系,古时即称之为“琴学”。琴学博大精深,是反映中国哲学、美学、历史、文学的一面镜子,是中国传统文化的重要载体。2003年11月,中国古琴艺术被联合国教科文组织列入第二批“人类口头和非物质遗产代表作”。2006年5月,我国国务院将古琴艺术列入第一批“国家级非物质文化遗产名录”。我国公共图书馆在非遗古琴的保存与传播方面已做有益尝试,例如,2013年著名琴家成公亮先生在国家图书馆举办《我的演奏、我的创作》学术讲座[8];2015年著名琴家丁承运教授在国家图书馆开课讲授《道法自然,天地同和——论古琴的文化精神》[9];2018年贵州省图书馆举办“乐鸣盛世,琴叙古今”新春音乐分享会[10]。迄今,全国各地已有相当数量的公共图书馆参与非遗古琴的保存和传播,这些实践及其社会影响为本调查研究创造了条件。

2 调研与数据分析

2.1 调研群体概况

本调研群体(调研对象)是分布于全国各地的古琴爱好者,通过各类古琴爱好者网络平台发放问卷,回收有效问卷共计73份。考虑到调研群体的性别、年龄、所在地域、从事行业、古琴学习程度等因素均有可能对本调查研究结果产生直接影响,所以调查问卷对于调研群体的上述因素做了统计,概况如下:男性占39.73%,女性占60.27%;华北地区占64.38%,华中地区占13.7%,西南地区占9.59%,华南地区占6.85%,东北地区占4.11%,西北地区占1.37%;18周岁以下占12.33%;18-25周岁之间占27.4%,26-30周岁之间占5.48%,31-40周岁之间占38.36%,41-50周岁之间占10.96%,51-60周岁之间占5.48%,60周岁以上为0%;不会弹奏古琴占71.23%,初级学琴程度占16.44%,中级学琴程度占9.59%,高级学琴程度占2.74%。

2.2 调研对象对公共图书馆非遗古琴保存与传播的态度及影响因子分析

2.2.1 调研对象对公共图书馆非遗古琴保存与传播的态度

调研数据显示,61.94%的调研对象认为公共图书馆应当积极参与非遗古琴保存与传播,19.18%认为应当主导与非遗古琴保存与传播,19.18%认为可以参与非遗古琴保存与传播,0%的调研对象认为不宜参与非遗古琴保存与传播。该数据表明,调研对象对于公共图书馆参与非遗古琴的保存与传播持十分肯定的态度(不宜参与为0%),其中,认为应当积极参与的比例最大(61.94%)。

2.2.2 影响因子关联分析

为考察调查群体自身差异性对于公共图书馆非遗古琴保存与传播的主观态度的影响,我们将性别、年龄、区域、职业、行业等5种因素纳入考虑,对调查数据进行影响因子关联分析,结果如表1所示。

从影响因子关联分析可知,在纳入考察范围的诸多因子(性别、年龄、区域、职业、行业)中,行业与公共图书馆非遗古琴的保存与传播的主观态度相关性最高,呈中度相关(皮尔逊相关性r绝对值为0.252),年龄与主观态度相关性次之,呈低度相关(皮尔逊相关性r绝对值为0.156),其他因子与主观态度相关性较低。值得注意的是,笔者在调研之前假设学琴程度与公共图书馆非遗古琴的保存与传播的主观态度可能具有较高的相关性,是基于如下推理:学琴程度更高,则对古琴艺术的保护、传承、传播等相关问题有更深入而全面的思考,进而对于公共图书馆非遗古琴的保存与传播有更准确的认知,最终表现为学琴程度与主观态度呈较高的相关性,然而,实际调研结果与笔者预期相反。

表1 影响因子关联分析

2.2.3 影响因子方差分析

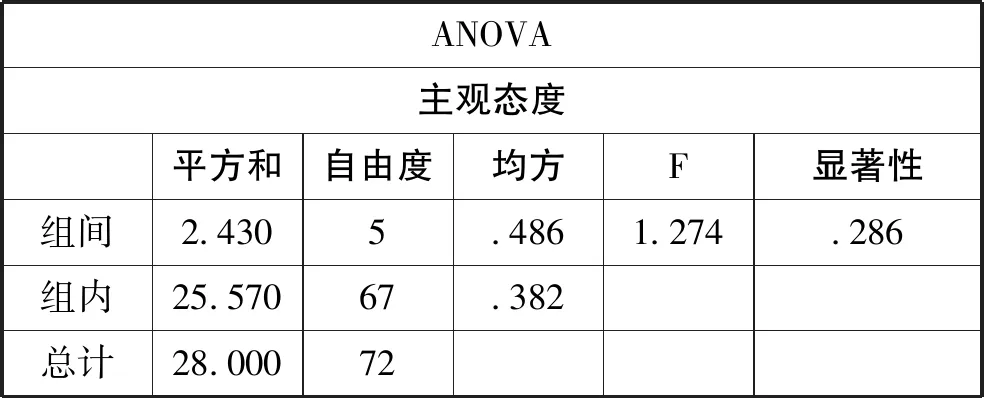

为进一步分析行业和年龄两个因素与主观态度的相关性,我们进行ANOVA方差分析(见表2、表3)。结果表明,行业及年龄差异尚不形成主观态度的显著差异(P>0.05)。

2.3 公共图书馆非遗古琴的保存与传播的优势分析

有学者指出,在文化遗产数字化保护与传承方面,图书馆具有人力资源、馆藏资源、设备平台、读者资源和社会资源等五项优势。具体来说,图书馆具有经验丰富的馆员,能够敏锐地识别文化遗产的文化价值,实现文化遗产的传承、加工、润色和提炼,能够根据文化遗产资源的特点,通过文档、录音、录像真实记录,具有人力资源优势[10];图书馆自古以来就是收藏、管理书籍之地,拥有历代地方志、名人传记等各类资源,拥有保护和传承文化遗产的宝贵资料,具有馆藏资源优势[11];图书馆可以借助数字化技术和互联网技术,将图书馆与文化遗产的资源数字化,整合涉及文化遗产的文字、音频、视频资源,构建文化遗产数据库,将图书馆专题网站、特色数据库、文化遗产资源平台联结,打造生动逼真的虚拟学习和研究平台,具有设备平台优势;图书馆拥有庞大的读者群,同时在总分馆模式推动下,服务领域遍布城乡、深入街道社区,能够成为文化遗产保护与传承的重要平台,具有读者资源优势;图书馆作为社会公益单位,可以招募来自社会各行各业的志愿者,协助文化遗产的保护与传承工作,具有社会资源优势。

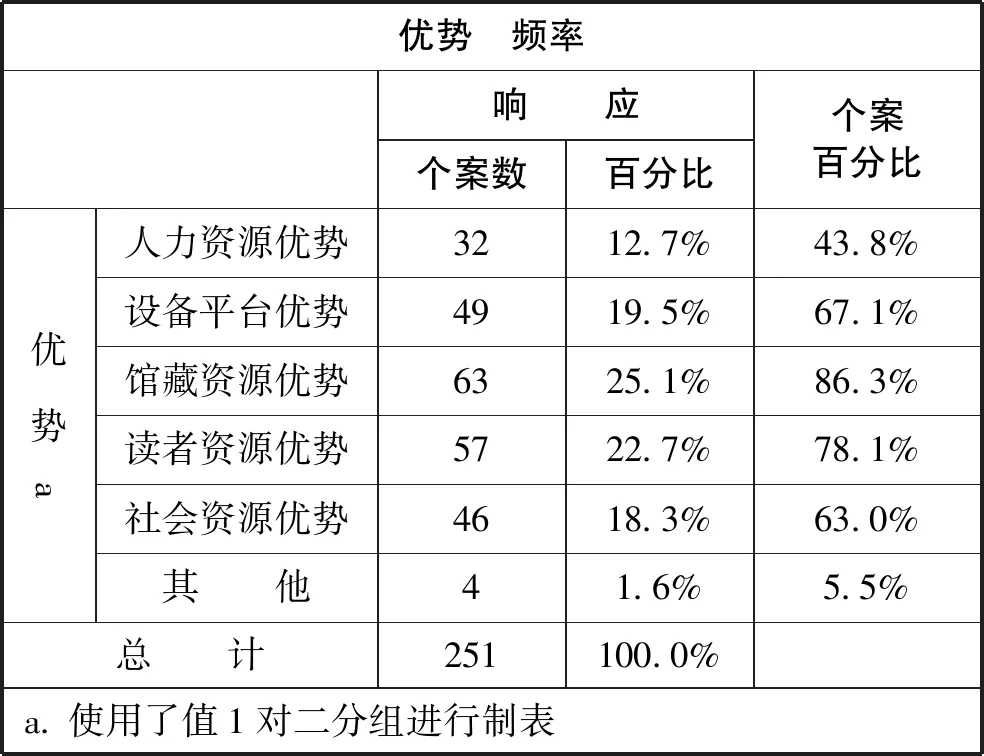

以上所述是图书馆在文化遗产数字化保护与传承方面具有的若干优势,如果具体到非遗古琴的保存与传播,其概念内涵有所差异,因此,公共图书馆对于非遗古琴保护与传播之优势与上所述可能不完全相同,为此,我们针对非遗古琴爱好者调研该群体对公共图书馆非遗古琴保存与传播优势的主观看法,结果如表4所示。

结果表明,图书馆在文化遗产数字化保护与传承方面的五项优势同样适用于非遗古琴保存与传播,其中,馆藏资源优势和读者资源优势认同度最高(86.3%和78.1%),人力资源优势认同度最低(43.8%)。

2.4 公共图书馆非遗古琴保存与传播的途径分析

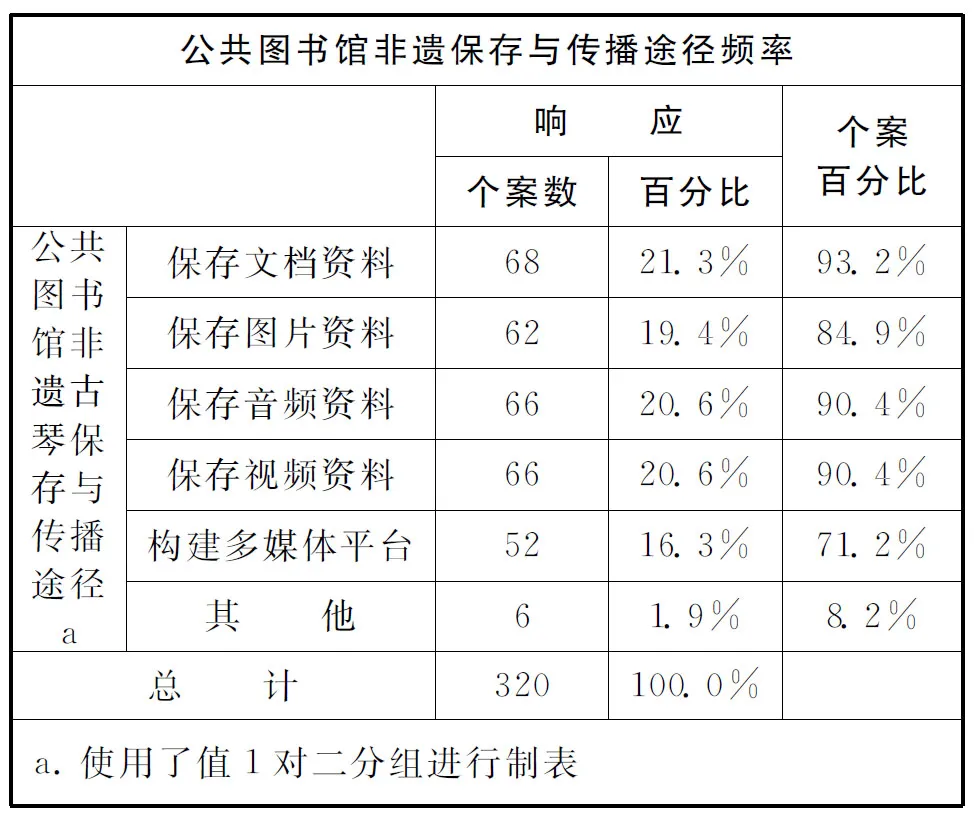

为考察公共图书馆非遗古琴保存与传播之有效途径,我们依据图书馆保存资料的五个主要途径(文档资料、图片资料、音频资料、视频资料、多媒体)拟定问卷,并对调查数据进行卡方分析,结果如表5所示。

结果表明,调研对象对于公众图书馆非遗古琴保存与传播的五个途径认同度均较高,其中,保存文档资料(93.2%)、保存音频资料(90.4%)、保存视频资料(90.4%)显著高于其余几项。值得留意的是,最为传统的“保存文档资料”(93.2%)仍被认为是最主要的保存与传播途径,表明文档资料的不可替代性;而同样较为传统的“保存图片资料”(84.9%)已被其后发展起来的“保存音频资料”(90.4%)和“保存视频资料”(90.4%)超越,表明图片资料在一定程度上可以被音视频资料替代,甚至后者更具优势。至于综合性更强的多媒体平台,其认同度显著低于文档、图片、音频、视频等单元素途径,可能与大众对多媒体平台的认知度较低、使用经验较少等因素有关。

表2 行业影响因子方差分析

表3 年龄影响因子方差分析

表4 公共图书馆非遗古琴的保存与传播的优势卡方分析

表5 公共图书馆非遗古琴保存与传播的途径卡方分析

3 结论与建议

本文以古琴为例对公共图书馆非物质文化遗产保存与传播进行问卷调查,经数据分析可以得出如下结论:(1)古琴爱好者对公共图书馆参与非遗古琴的保存与传播持十分肯定的态度;(2)古琴爱好者从事的行业和年龄与公共图书馆非遗古琴的保存与传播的主观态度有一定程度的相关性;(3)公共图书馆非遗古琴保存与传播最大的优势在于馆藏资源和读者资源;(4)公众图书馆非遗古琴保存与传播最主要的途径是保存文档资料和保存音视频资料。

依据本研究得出的结论,在公共图书馆参与非遗古琴保存与传播问题上有如下几点建议:(1)公共图书馆应该积极参与非遗古琴保存与传播,并对自身有准确的定位;(2)公共图书馆应该充分发挥馆藏资源和读者资源两大优势,同时兼用设备平台和社会资源优势。此外,应注意是否存在人力资源不足的问题,如有必要,可以通过引进古琴专业人才、加强馆员培训、加大与专业人士的合作力度等途径改善人力资源不足的问题。(3)关于非遗古琴保存与传播的途径,公共图书馆应该着重于保存文档资料和音视频资料,同时兼顾保存图片和构建多媒体平台。其中,对于多媒体平台,公共图书馆应该加强宣传力度,加强读者体验,提高大众对多媒体平台的认知度,进而充分发挥其多元整合之优势。