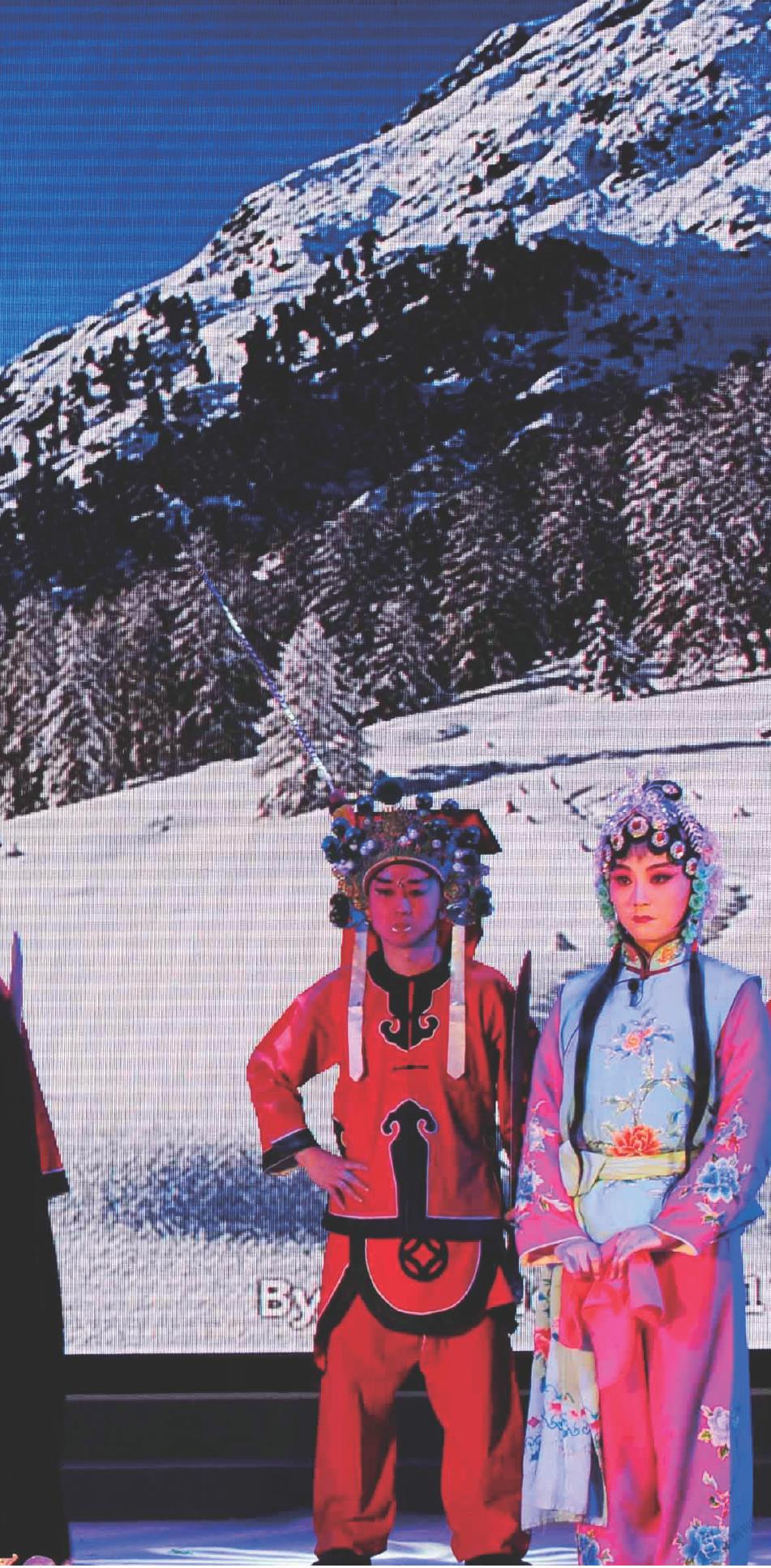

听罢一曲北路梆激昂慷慨不寻常

2019-09-10张伟峰

张伟峰

北路梆子,发源于雁门关以北的大同一带,又名“上路戏”,是蒲州梆子北上演出,逐渐与当地语言和民间音乐结合融化而形成的新剧种。

北路梆子大约形成于16世纪中叶,19世纪初叶已趋成熟。流行于山西北中部、内蒙中西部、河北西北部及陕西北部,是华北地区较有影响的中国戏曲剧种之一。

过去的北路梆子演员中,不少演员是蒲州人,道白也说“蒲白”。即使本地人招“娃娃班”,也请蒲州老师教戏。北路梆子老艺人代代相传,有几句顺口溜:“生在蒲州,长在忻州,红火在东西两口(指张家口至包头一线),老死在宁武朔州”。宁武县、朔县一带是山区,许多老艺人上了年纪之后,到这一带搭班混饭,直至老死,可见这一带是北路梆子的重要基地。

北路梆子有大北路和小北路之别。“大北路”是指雁门关以北直至内蒙包头一带,以水上漂、舍命红等人为代表的聲腔演唱,其特点是行腔稳健、深沉;“小北路”是指雁门关以南,以贾桂林、高玉贵为代表的声腔演唱,其特点是行腔华丽、委婉。两大流派虽然各有千秋,但有一个共同特点:由于音乐高亢激昂,男女同调,因此,男演员演唱起来比较吃力,必须用“背拱音”。

北路梆子的唱腔深受蒲州梆子的影响,具有高亢激越、淋漓酣畅、稳健粗犷的特点,同时又结合当地的民歌小调,形成“咳咳腔”等自成一体的唱法。北路梆子虽然和蒲州梆子关系密切,渊源很深,但其剧目内容,表演手法,以及音乐旋律都不同于蒲州梆子。北路梆子本身具有独特的艺术风格。

北路梆子艺术基础雄厚,生活气息浓郁、语言通俗流畅,与此相适应,在表演艺术上重生活、重情趣、重唱功、重特技。北路梆子的唱腔结构属于板腔体,传统伴奏乐器有文、武场之分,文场乐器由梆胡、二弦、三弦、四弦、笙、笛、唢呐等组成,武场乐器由板鼓、马锣、铙钹、手锣、梆子、战鼓、堂鼓、碰铃、小音锣等组成。它的腔调高亢、激越,表演强健有力,音乐节奏直爽慷慨,表现了塞外人民强悍的性格,因而受到晋北人民的喜爱。

北路梆子的行当分三大门(须生、正旦、花脸)、三小门(小生、小旦、小丑)与杂扮。剧目以反映历史题材为主,反映民间生活的小戏较少。表演艺术以严格程式化与生活气息相结合、豪迈壮烈与细致入微相结合著称。

清咸丰以后,北路梆子迅速发展兴盛,出现了侯俊山(十三旦)、刘德荣(云遮月)、赵玉亭(金兰红)等著名演员。至抗日战争前夕,班社发展很快,名家迭出,仅崞县(今原平)即有班社30多个。后因战乱造成剧种衰落。1954年,在人民政府关怀下得以恢复。

2006年5月20日,北路梆子经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。