后士祠与汉武大帝

2019-09-10冯建国

冯建国

正是女娲与黄土地的渊源,因而被我们的祖先作为后,土娘娘祭拜。自黄帝“扫坛”以后,数千年香火不断,直到汉武帝时,不仅建祠而祭,还写下了千古绝唱的《秋风辞》。走进后土祠,登上秋风楼远眺,神话在胸间演绎,历史在眼前幻变……

扫阶而祭

祭拜后土自黄帝始

后,土祠是为祭祀后土娘娘,以祈五谷丰登、国阜民殷而建。据史料记载,最早祭祀后土的当为黄帝,传说他在战败蚩尤后,认为是后土娘娘保佑所致,因而前来“汾阴雅”上,扫阶祭拜地皇后土娘娘。

扫地坛

祭祀后土的鼻祖之地

在原始社会中,起初人们由于严酷的生存环境,经常要与野兽搏斗,与其他氏族发生战争,加之自然条件恶劣,人的生命是很短暂的,常常年不及笄就为夭折。惟只有妇女旺盛的生殖力,才能挽救整个氏族和部落的灭亡。在这种情况下,对于女性生殖力量的崇拜,自然成为原始宗教和神话中的重要组成部分。

在《易经》这部书里,称阴为地之母,陽为天之父。因而在初民的心里,大地的形象和繁殖力旺盛的产妇一样,都是女性的形象。如此,黄帝在此祭祖就不足以为奇了。

黄帝在“汾阴雕”上祭祀后土的神坛,被后人称为“扫地坛”。“坛”者,乃是黄土堆积而成,高出地面的平坦台基。在古代,‘“坛”是祭祀神衹、国君朝会、盟誓会集、任命将帅等神圣活动的场所。贵为天子的“轩辕黄帝”在祭祀后土之前,亲自扫除黄土圣坛地面上的尘土垢物,然后才举行庄严神圣的祭祀之礼,显示了中华民族“人文初祖”对华民族伟大母亲——女娲一片虔诚至极的尊敬之心。

后土祠是中华民族始祖的宗祠,久远的岁月不会冲淡她浓厚的人文氛围。据说,后土祠原来建在汾阴睢上。在黄帝“扫阶祭祖”之后,经尧舜二帝,夏商周三王均在此辟坛构事,祭祀后土。正因为女娲在汾阴睢上“抟土造人”,才有了黄帝“扫阶而祭”的演绎。而正因为黄帝“扫阶而祭”,也才使得后土庙更为神奇。有关轩辕黄帝“扫阶而祭”女娲的记载,有许多版本传记。《蒲州府志》卷二十三“事记”载曰:“黄帝祀汾阴,扫地而祭。”扫地坛,在后土祠上,即轩辕扫地而祭之所。又《平阳府志》卷十“祠祀”载曰:“后土祠,在(荣河县)城北十里,肇自轩辕扫地为坛。

黄帝“扫阶而祭”的“扫地坛”,原来是一座广阔的平台,自汉武帝“巡幸汾阴”,即在上面修建了一座为个人树碑立传的“秋风楼”。把“扫地坛”压在楼底,致使这一传奇的“圣物”长期湮没无闻。后由于河水剥蚀,河岸坍塌,后土祠与秋风楼两次移地重建,扫地坛也随楼另修,这才有了“出头露面”之日。现存的“扫地坛”是清同治九年(1870年)移地重建之物,坛高3.65米,长16.35米,宽17.35米。坛门正面的上方镌有“扫地坛”砖雕匾额一块。正是这个“扫地坛”,为秋风楼奠定了坚实的基础。

祭拜后土成帝王规制

据《通典》记载:“黄帝封禅天地,则郊丘之始也。”《黄帝内经》日:“帝筑圆坛以祭天,方坛以祀地”。自轩辕黄帝亲临“汾阴雕”“扫地而祭”开始,中华民族的“母亲崇拜”即黄(后)土崇拜祭祀制度宣告确立。山西省社科院研究员孟繁仁先生曾撰文写道:轩辕黄帝起源于山陕黄土高原,“以土为王”,所以,’“黄色”被视为最尊贵的颜色。轩辕氏被称为黄帝部落,由“黄帝”衍变的“皇帝”称号由此产生。以后历朝的皇宫、陵寝、祭坛、太庙等皇家建筑必须以,黄土为基、黄瓦为顶。“黄土”被视为“中央之土”的象征,“黄土大地”被视为“母亲”的象征,黄河被尊为中华民族的“母亲河”,黄土高原的河东大地被视为“中华民族历史文化的摇篮”。因为全身浸透了蕴含在黄河、黄土地中的“黄”色因子,中华民族也就成为地地道道的“黄种人”。

研究古文化的学者还提出一种说法,黄帝的“帝”字,可能是土地的“地”字演变而来,因此,“黄帝”就是黄色的土地,也就是中国人常说的“皇天后土”的“后土”。从甲骨文来看,"黄”的本意为兽皮,“帝”的本意为天神。轩辕黄帝对后土圣母十分敬仰,为安定天下,他来到汾阴睢上“扫地为坛”祭祀后土。所以便有了黄帝在这里“扫地为坛”祭后土的历史典故。

也许是民族文化使然,在我国的历史上,不论皇帝还是老百姓,都有祭天去泰山,祭地来后土的习俗,成为一种独特的文化现象。现存的后土祠的金代天会年间《历朝立庙臻祠实迹》载:轩辕氏扫地为坛祭祀后土,以保社稷平安,到唐尧、虞舜二帝时,在汾阴后土祠设立专门机构,确立八名神职人员,即伯奋、仲堪、叔献、季仲、伯虎、仲熊、叔豹、季狸,专管祭祀之事。

而到夏、商、周三代君王时,则形成定制,每年到汾阴祭祀后土,以求国泰民安。后经汉武帝在此建祠,祭天祭地成了国家的规制,后土祠与天神泰山一样重要,成为皇帝必祭的地方,一直延续到清朝。历史上曾有14位皇帝先后二十多次亲临后土祠祭祀后土圣母。

秋风楼

位于万荣县城西古后土祠东隅,因楼上存放汉武帝《秋风辞》碑而得名。楼高30奈米,下部筑以高大的台基,南北穿通,周围砖砌花栏,东西两向各雕横匾,东曰“瞻鲁”,西名“望秦”。

摄影/薛俊

自汉建祠祭祀

汉武帝情赋《秋风辞》

如今看到的后土祠,其奠基当在汉朝。据史书记载,最初建庙是在汉文帝刘恒后元元年(前163年),名为“汾阴庙”,,因在汾河之南而得名。

汉武帝刘彻即位后,在建元元年郊祀五畴(即天神上帝)时日:“今朕亲郊祀上帝,郊天而后土无祀,则礼不答。”随同的太史令、我们的老乡司马谈听说后,急忙与祠官宽舒议曰:“陛下亲祀后土,而后土宜于泽中,圆丘为五坛,坛一,黄犊牢县,祀后埋掉,所有伺祀者要皆穿黄衣裳。”

于是,武帝于元鼎四年(前113年)冬十月东幸汾阳。其时,汾阴男子公孙滂洋等人见汾河旁有光如绛,连接天地,认为是吉祥之兆,便禀报朝廷。武帝见报,遂于年冬十一月甲子日立后土祠于汾阴雕上,改“汾阴庙”为“后土祠”。并把祭祀后土列为国家一件重要大事,写入国家祭祀大典。

始此,后土祠连年修葺,庙貌俨然,汉武帝刘彻将它作为巡幸之地,前后6次携嫔妃到此祭祀后土,在他快七十岁的一个秋天,又一次来到这里。

当时,秋风肃瑟,鸿雁南归,汉武帝触景生情,写下了《秋风辞》这首脍炎灸人口的千古绝唱。不久,汉武帝又在黄帝祭地的汾阴睢上建起了“海内祠庙之冠”的后土祠和秋风楼,从此,后土祠就成为历代帝王祭祀后土的胜地,每三年祭拜一次。

历代修葺

西汉宣帝、元帝、成帝、哀帝和东汉光武帝曾先后11次亲临祭祀。唐开元年间,玄宗皇帝李隆基亦3次亲临祭祀并进行了扩建,使庙貌更加壮丽,同于王居,号奉衹宫。宋大中祥符四年(1011年),真宗皇帝赵恒在祭祀后土时,于前一年就先命人对祠作了修葺,庙貌倍增艳丽。并在后土庙侧建有朝台、太宁宫,宫中建有穆清殿,宋真宗在此接见群臣朝贺。又建元宁亭,以登高远眺黄河、吕梁,同时还御制御书了《汾阴二圣配飨铭》碑。从现存于庙内的明天启年间重刻的金代庙貌图碑上可以看出,宋时后土祠的建筑相當壮观:中轴线上有山门、承王门、芝光门、坤柔门、坤柔殿、寝殿、配天、旧轩辕扫地坛、秋风楼等16项建筑。庙两边还配有唐明皇碑、宋真宗碑、钟鼓楼、真武、二郎、六丁六甲、东西五虎殿等偏殿。整个建筑布局宏丽,规模壮观,为海内祠庙之冠。

到了明朝万历年间,黄河河水泛滥,汾阴雕丘被河水淹没,后土祠首次择地移建,清顺治十二年(1655年),黄河再次决口,后土祠建筑全部被冲毁。清同治九年(1870年),荣河知县戴儒珍将后土祠再次移建于庙前村东北的高崖之上,即今天所看到的后土祠。

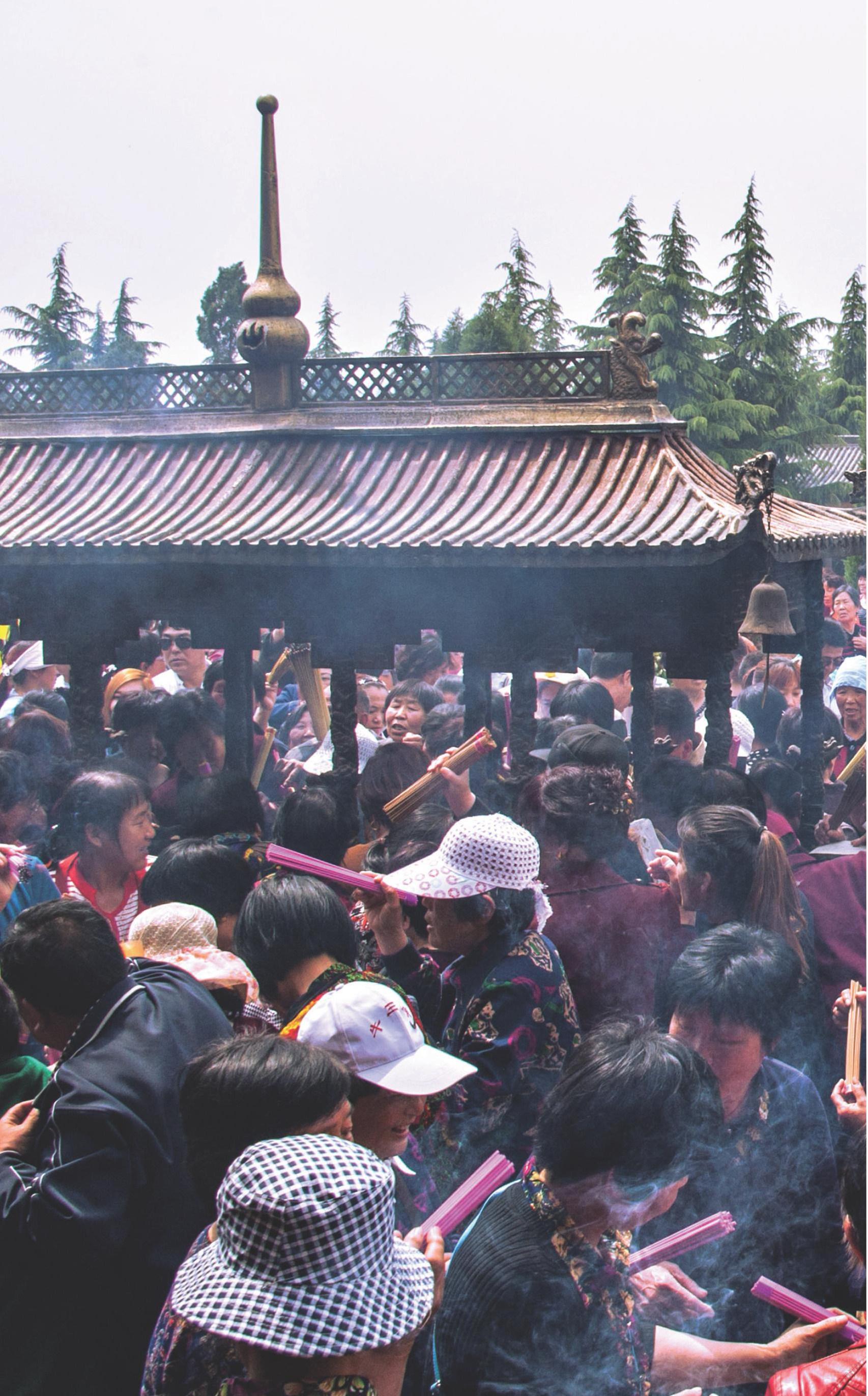

现存后土祠,虽不及唐宋时之壮观,但其布局严谨完整,仍为国内最具规模的后土庙之冠,由于它的特殊性,蕴藏着巨大的凝聚力和吸引力。近年来,国内外各界人士、港、奥、台胞及海外华人,寻根问祖,朝拜祈祷,慕名而来,络绎不绝。

正是后土在炎黄子孙心目中不可替代的作用,才使得历经两千年而不毁,至今巍然屹立于天地间。远远望去,后土祠笼罩在氤氲之中,淡薄的云儿随风飘逸,雾岚在祠的周围缓缓浮荡。偶尔从村落深处传出几声鸡鸣和犬吠声,更让人感到原野的深远与宁静,几缕炊烟从农户家树梢间袅裊升起,又慢慢散去,缭绕在村的四周,似云似雾,真有如临仙境。

《荣河县志》收藏的《明李贤汾阴后土庙记》中云:“汾阴后土庙者,乃汉武帝所作。古之王者在建邦之初,为圆邱于南郊谓之泰坛,燔柴以祭天;为方泽于北郊谓之泰折,瘗埋以祭地。所以达诸阴阳之义。初不择所于远方,至汉武帝则不然。其祭天地也不于南郊,而于甘泉;其祭地也不于北郊,而于汾阴。”如今北京城的天坛和地坛的修建,是后来的皇帝不愿去远方去祭祀,以用此代替了泰山和后土。天坛当为泰山的继续,地坛的前身就应是河东的后土祠了。只是北京的地坛虽然规模宏伟,富丽堂皇,却没有了秋风楼,也没有了御题秋风辞,也就失去祭祀天地的空旷,失去了大河、群山、旷野、狂风的野趣。

请后土娘娘“看大戏”

后土祠建在庙前村北的高原上。这里远离城市,天空是湛蓝的,蓝得可爱;阳光是温柔的,温柔得动人。周围都是绿的庄稼,绿的果树,绿的原野。雨后初霁,空气清新,真是一个多彩多姿的世界,人们行进在这样的原野上,就如同一叶扁舟在碧波荡漾的大海里航行,身旁划开一道深墨色的浪痕。不过,更让人欣慰的是,绿色“海洋”中偶尔露出的黄色“孤岛”,在雨水浸泡后,就愈加显得深沉、厚实。这黄色“孤岛”就是没有耕种的黄土地,这种大地的本色,在绿色庄稼的簇拥下,竟让人倍感亲切。

祠内现存建筑有三门,并台、献殿、香亭、正殿、秋风楼,东西五虎配殿等,建筑宏伟,结构精巧。虽说年久岁长,却依然掩饰不了祭礼最久的皇家庙宇的王气风范。

“品”字戏台

步入后土祠,首先带给人们的是品字戏台的神奇。按说戏台全国到处都有,本不足为奇。后土祠戏台的奇就奇在它不是一个孤立的戏台,而是一组,共有3座,山门底下是一座过路戏台,即平时为门庭,演出时台板一*搭,就又成为戏台,上面演戏,下面可以照常过人,与山门前面两个并排戏台在布局上形成了“品”字形戏台,故亦名品字台。

过去三个戏台可以同时演一出戏,甚至可以用不同的腔调来演,哪家唱得好,观众就看哪家的,台,上台下热闹非凡。再看,戏台彩绘华丽,雕刻精美,檐柱共雕有三副对联。东台日:前缓声后缓声善哉歌也;大垂手小垂手轩乎舞之。西台称:色即空空即色我亦如是;画中,人人中画于意何云。中台内柱:世事总归空,何必以空为实事;人情都是戏,不妨将戏作真情。

不用说别的,就“品字台”的这几副对联也会让人沉思良久,作者名字无从查考,但肯定是一位哲人,能把人世间的人际关系和世态炎凉刻画的如此淋漓尽致,既有佛意又有景致,还有人生哲理,有声有色有情有景,算得上“复合产物”,非一般人所能悟出的。

戏台的珍贵还在于站在后土娘娘的大殿前,就能够同时看到三台戏的演出。据研究戏台文化的专家考证,在世界上并排台很多,对台的也有,惟这种品字台在历史上并不多见。三门与并台组成的举世罕见的“品”字戏台,堪称世界一绝,为旷世珍品,对研究我国古代舞台形制提供了重要例证,具有极高的历史艺术价值。

传说这个戏台是一个寡妇出钱修建的。有一次,寡妇的儿子看戏时,因孤儿寡母之故而受人欺负。她一怒之下,倾其全部家产修建了这座戏台。在她看来,在这一座戏台面前,每个人都要弯着腰才能进去,没有尊卑.贵贱之分。其目的就是要提醒人们不要妄自尊大,凡事都要讲个一视同仁。也有的学者认为,凡来拜祭后土娘娘都要虔诚。人们弯着腰进去,是对后土圣母的尊重。

后配六合之天土为万物之母

在后土祠里供奉娘娘圣像殿的立柱,上,书写着这样一副十七字的长联:后配六合之天,至圣至尊,圣德自应崇代代;土为万物之母,资生资育,世人所以称娘娘。这副楹联之首,巧妙地嵌入后土二字,又溶进了后土娘娘的功德和后人们的敬仰,匠心独具,寓意深刻,,算是一副不可多得的楹联中精品。

我不是建筑学家,对古代建筑的艺术难以评断,但后土祠的造型和工艺各具风姿,精美绝伦,造型奇特,光彩夺目,无不让我目瞪口呆。献殿与正殿的工艺更是全祠的精髓,其高超的技术真是匪夷所思,自难待言。尤其是殿里的额枋木雕,壁上砖雕和柱上石雕,以及房顶上的铁花等,更是玲珑精致,巧夺天工。

细细品评着垂柱下面石鼓上那些梅花、竹子、小鸟、狮子等图案,形态各异,层次分明,竟是那么细腻,逼真,栩栩如生,呼之欲出。而献殿所有柱子底座皆以狮子为装饰主题,粗看形象近似,细观形态各异,凶悍的狮子在工匠们的手里竟也变得驯良顽皮,可亲可近,真难想象这是100多年前从石匠手中脱颖而出的。再看看屋顶上覆盖的琉璃瓦,虽经一百多年的风霜雪雨,却依然色泽鲜艳,光彩夺目,清新如初,美不胜收,令中外专家赞不绝口,一位曾姓的考古学家看后,,惊叹不已:“就是以现在的工艺技术,也难以达到这种水平。”

正殿里供奉的就是女娲娘娘的塑像,端庄贤淑,威仪大方,俨然中华民族之母的尊容,模样有点儿像佛,眉梢嘴角都流露出一缕女性的柔婉,远神威而近人情,让每个子孙后代肃然起敬,感念俱生,因而百姓尊称她为后土娘娘。

在后土祠里,女娲圣母还被赋予了另一重身份,被人们尊为送子娘娘。周围许多新婚夫妇和不孕妇女都前来拜祭,以解自己心中的“难言之隐”,据说求告拜子还非常灵验,颇有“科学”意味。因而,女娲娘娘在作为祖先之母接受崇拜之外,又多了一一个为民送子、传宗接代的功能,至今跪拜者络绎不绝。我想,女娲娘娘忙是忙了些,但是心里一定愉快。忙一点,值!

神奇的传说给古建筑依附了神奇的色彩。如果懂得文物的价值,那么就会更看重保存在献殿中的金代庙像图碑,可以说它是后土祠中最珍贵的历史资料。在那略显模糊的图象中,详细刻画出了后土祠最鼎盛时期的全貌。从碑中可以看出,当时后土祠有30多座建筑,气势恢宏,犹如皇宫。

历史的风雨让后土祠文化层叠积累,日渐厚重。位于献殿前东西两侧的是东、西五虎配殿。虽然殿堂不大,但是卻庄严肃穆,东五虎殿里面供奉着华夏五岳大帝;西五虎殿供奉的是关羽、张飞等五虎上将。同为五尊神像,皆是显赫人物,有道是“在世扶蜀五虎将;归天护睢一殿神”。五岳大帝和五虎上将虽然威名远扬,权高位重,但是,他们来到后土祠里也只能担当后土圣母的保护神。

千年石碑雕刻历史

大凡寺庙,有碑才显得气氛肃穆,让文人学者驻足流盼。在后土祠东北侧的碑亭中,竖立着北宋大中祥符四年(1011年)真宗赵恒御制御书并篆额的《汾阴二圣配飨铭》碑。后土祠是华夏民族祖庙,有皇帝之碑,应是平常事。细读碑文,知是宋真宗在叙述他率领百官来汾阴后土祠进行祭祀的必要和经过,可见宋皇的一片苦心孤诣。

碑文的功绩,在于能给后人留下远古的记载。从眼前的碑文中可以看出,历史上祭礼后土最隆重的一次当在宋朝。大中祥符三年(1010年),宋真宗赵恒准备前来后土祠祭祀,于是先命人对后土祠作了修葺,并对秋风楼进行了粉饰。那时的秋风楼为何模样?没有资料记载,不可能有现在重修后的雄伟,但一定比现在热闹,因为那时的祭祀是“国家级”的,并且有皇帝参加,所以肯定不会冷寂的。宋真宗不仅亲自前来,还带来百官群妾,浩浩荡荡,不仅祭典仪祀很隆重,而且还为后土祠亲撰了这块《汾阴二圣配飨铭》碑。

碑分五石,高2.52米,宽1.78米,碑文楷书篆写,字体严谨,笔力浑厚,为书法杰作,共计1365字。碑两旁有石柱为边,上刻“博古花卉”,碑帽高一尺五寸,形如云彩,中间突出,高三尺,宽约五尺,横额上刻“汾阴二圣配飨之铭”八个大字。从碑文可见,真宗盛赞“二圣”(即宋太祖赵匡胤、宋太宗赵匡义)的功德,将“二圣”配飨于后土祠受祀,取其“功高德隆,配享天地”之意。由于此碑是御制御书,故又称“萧墙碑”。我在碑前仔细地辨认着,琢磨着。在这依稀的字迹中,我读懂了一个帝王的心境。

我看着这些石碑,心中总有一种敬慕。不是对皇帝,而是对文物。避其碑文内容不说,作为帝王亲自撰写之碑,想必全国并不多见。而且从宋真宗至今,1000年来还保存如此完好,也算是国之瑰宝、珍贵文物了。我不知道现在对于古碑有什么好的保护办法,只恐怕如此这样下去,风吹日晒,也许有一天,文物也就成了废物了。这不是杞人忧天。有多少教训已血淋淋地摆在我们的面前,文物的消失是不可弥补的损失,有些损失则是无法用价格来衡量,因为其本身就是无价的珍品。

秋风楼上《秋风辞》

我们去秋风楼游览,是在金色的秋天里。远离都市的喧嚣,没有了污染的空气,心脾皆是清新。高高的蓝天,漫游着几缕白云,显得深远而洁净,柔和的秋色里,秋风楼更显得典雅而清秀。

秋风楼位于后土祠的北边,因藏有汉武帝《秋风辞》而得名。楼身为曲尺形,楼高32.6米,下部筑一高大台基,上书“扫地坛”三个大字,即为传说中皇帝祭祀的“坛”,东西穿通,周围砖砌花墙,凌空横跨于一条东西贯通的深沟古道之上,凭河而立,崇峻壮丽,清人孙谔曾有诗赞云:“阁迥凌霄汉,层楼耸百寻。”虽说不免有些夸张,却也道出了秋风楼地处辽阔的河岸原野,孤傲独耸的苍然气势。

秋风楼坐北向南,是清同治年间,由荣河知县戴儒珍先生经手新选庙址第三次重建的,原为5层,因建筑过高被暴风吹倒,又改建为3层,面阔5间,四周回廊,十字歇山顶,一二两层四面各凸出龟座一间,上筑瓦顶,山花向前。二三层廊下置斗拱或平座,比例适度,结构古朴精美,形式壮丽劲秀。两侧下方都有精雕的吊柱,共28根,相传代表汉光武帝刘秀的云台28将;上层为十字歇山顶,共36个挑角,相传为象征隋末瓦岗寨36兄弟;每个琉璃挑角上都装有彩色琉璃武将形象,共108个,传说象征着水泊梁山108条好汉。把相差数百年的三个故事溶于一座建筑之中,为当代古建筑中罕有,大概在我国建筑史上也是一种发明创造吧。

秋风楼形态奇异,转圜有度,雕梁画栋,飞檐翘角,结构灵巧,形制劲秀。虽历经岁月的消磨,饱受风沙的侵扰,而风骨仍在,丰采依旧,宏伟中不失精巧之风,浑厚中间有空灵之气,实为现存古迹筑之精品。

荣河知县章同于清光绪二十八年筹集资金,将秋风楼油漆彩绘一新,并增修楼梯,从此人们才能登高远眺。看来真应该感谢这位早已作古的章同老先生了,不是章老先生的远见卓知,秋风楼也只能是“眼前有景观不得”,“此处空有秋风楼”了。

环楼而看,楼东西两边的门洞上方砖墙分别雕刻有“瞻鲁”“望泰”的字牌。楼西边有章同手书的“大河西横”的牌匾。正面门额上嵌有“汉武帝得鼎”和“宋真宗祈嗣”石刻图,线条流畅,形象清晰。“汉武帝得鼎”,是说西汉元鼎年(前116年)在汾阴庙旁发掘得鼎,高1丈2尺,可容粮12石,用金、银、锡冶炼而.成。两耳三足,面饰蛟龙、山、云等,底有铭文:“寿考天地,百行臻侍,山伏其灵,海伏其异。”有关人员将鼎送到西汉都城长安,汉武帝大悦,遂改年号为元鼎。“宋真宗祈嗣”传说是宋真宗继位后,久无后嗣,.心中焦急,听说后土娘娘送子非常灵验,便携众臣前来求子。他沐浴更衣,虔诚跪拜,历经数日,皇后终于怀上身孕,喜得贵子,便是后来的宋仁宗。为了感其神灵,下旨拨巨款扩建后土祠,并令仁宗在此长到18岁后方才离开。

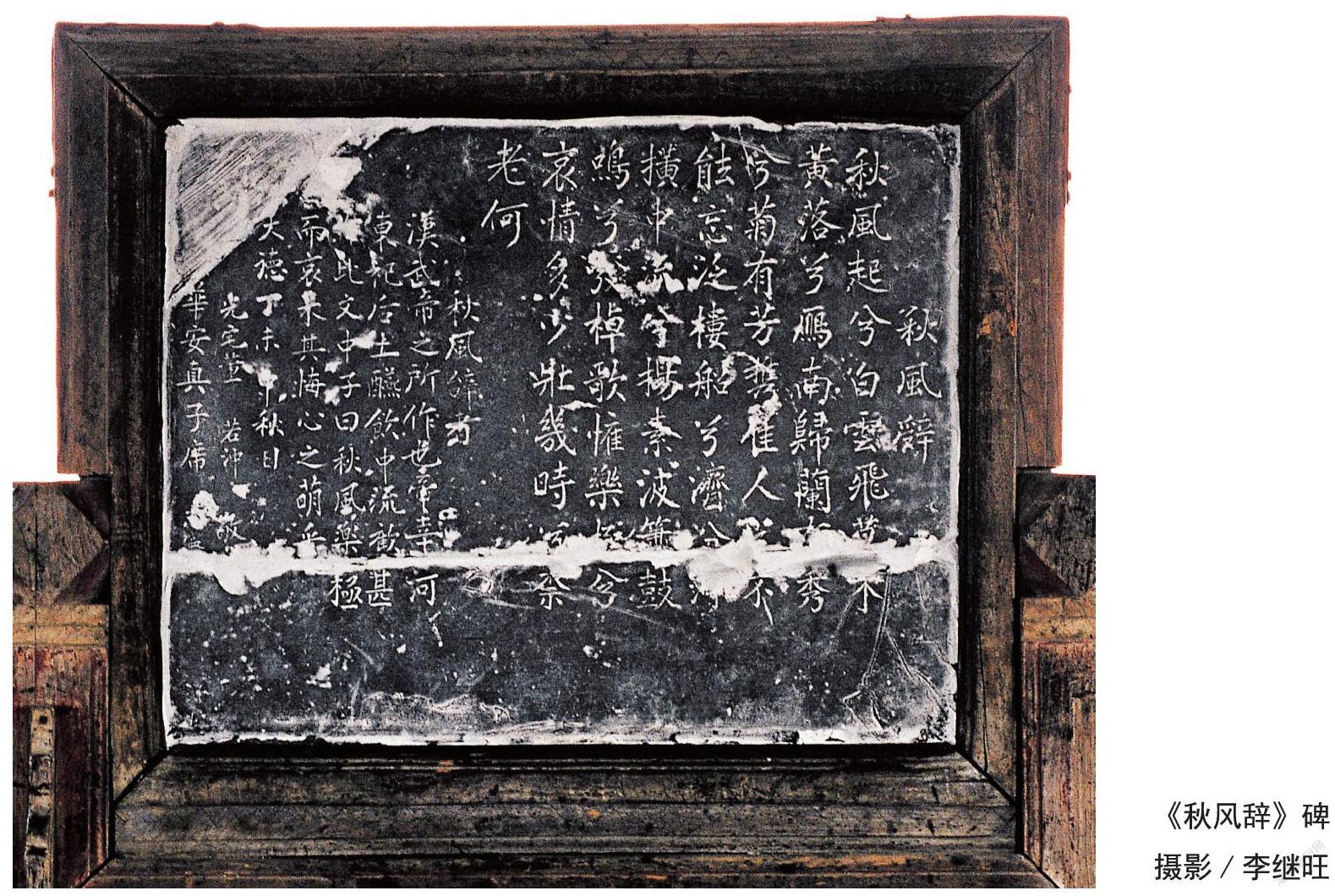

秋风三绝

秋风楼因辞而名,《秋风辞》当为楼之精髓。在楼上,我們找到了流传千古的两通《秋风辞》碑刻。一块为元代至元十一年(1273年)镌刻,字体苍雄遒劲,是.后土祠的镇祠之宝。既然是宝物,当不可随意置放,看.到的,只能是赝品,真迹已被妥善地保存。另一块为清同治十三年(1874年)镌刻,镶嵌于二楼的砖墙内。在暗淡的光线下,更显得神奇传神。《秋风辞》,是公元前113年晚秋之际,汉武帝刘彻东幸河东祭祀后土时即兴所赋。那次他来河东时,正值深秋时节。秋风萧瑟,白云乱飞,草木枯黄,落叶飘零,悲鸣的大雁向南飞去。他注目蓝天白云,忽感秋之悲凉,人生短暂,乐极.生悲,遂诗兴大发,命侍臣捧出文房四宝,提笔挥毫,留下这千古绝唱。

细细品味这“缠绵流丽”的动人佳句,悠然之间就会把我们自然而然地带入那凄清迷人的意境。仿佛看到这位雄才大略,满腹经论的汉武帝,乘着华丽的龙舟,与群臣泛舟中流,横渡汾水的场面;又仿佛听到了群臣宴饮间那悠扬悦耳的箫鼓琴瑟之声。帝王之心,总如海.洋天空,深邃而宽阔。他名为感秋,实则喜国家之一统,叹贤才之难得,感岁月之悠悠,悲人生之易老。细品之,悲歌句句都是作者真实感情的自然流露,如同行云流水,行乎其所不得而行,止乎其所不得不止。”写得自然隽永,有一气呵成之势,无斧凿糅造之痕。诗情韵味浑然一体,立意高而笔法妙,理趣谐而语言颖,不愧为千古名篇。难怪清代著名诗人沈德潜称其为《离骚》遗响。现代文学巨匠鲁迅先生也叹其“实为独绝”赞其辞骚之丽,其书法之美,其雕刻之工,堪称为“秋风三绝”。

登上秋风楼顶层,游人们的视觉豁然开朗,“千峋峨岭横天亘,一曲黄河卷地来”。飒飒秋风吹过,《秋风辞》的美韵又会在耳边响起:秋风起兮白云飞,草木黄落兮燕南归。兰有秀兮菊有芳,携佳人兮不能忘。泛楼船兮济份河,横中流兮扬素波,箫鼓鸣兮发掉歌。欢乐极兮哀情多,少壮几时兮奈老何!”

走出庙门,空气异常清新,视野异常开阔。远处,是绵延起伏的丘陵和缥缈深远的天际;眼前,就是蜿蜒曲折的汾河和滚滚而去的黄河。哦,母亲之河,正是她,孕育了后土女娲,孕育人类,孕育了华夏文化。我再一次扭回头,后土祠在阳光的照射下,显得淳朴而庄重。虽然没有其它庙宇的华丽,没有其它庙宇的秀美,但它却是华夏的第一座庙宇。它有着别的庙宇永远也没有的深厚的文化沉淀和久远的历史传说。我久久地望着,心中是一种不可扼制的敬意:后土祠,我们的祖宗之祠。